| Titel: | Verbesserungen an atmosphärischen Eisenbahnen, worauf sich Charles Henry Collins, Ingenieur zu Lambeth, in der Grafschaft Surrey, am 31. Octbr. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. XXXII., S. 171 |

| Download: | XML |

XXXII.

Verbesserungen an atmosphärischen Eisenbahnen,

worauf sich Charles Henry

Collins, Ingenieur zu Lambeth, in der Grafschaft Surrey, am 31. Octbr. 1845 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, August 1846, S.

1.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

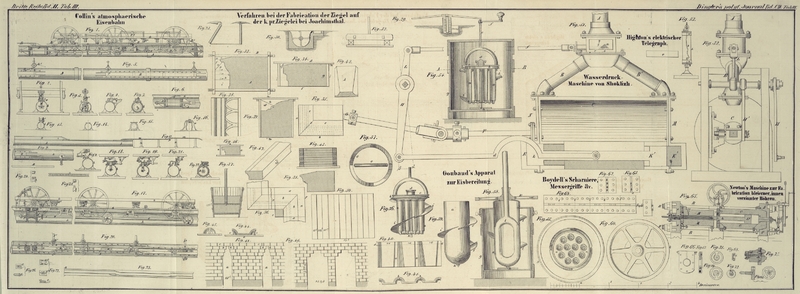

Collin's Verbesserungen an atmosphärischen Eisenbahnen.

Vorliegende Verbesserungen an atmosphärischen Eisenbahnen bestehen in einer neuen und

verbesserten Methode, den in der Zugröhre laufenden Kolben mit den Wagen zu

verbinden.

Fig. 1 stellt

einen verticalen Längendurchschnitt eines Theiles der Zug- oder Treibröhre

dar. A ist die wie gewöhnlich zwischen den Schienen

liegende Zugröhre. Anstatt des fortlaufenden, durch ein Längenventil verschlossenen

Ritzes, ist die Zugröhre oben mit einer Reihe von Schlitzen versehen, d.h. es

wechseln Schlitze von gewissen Längen mit gleichen, undurchbrochenen Längen der

Röhre ab. Der Patentträger macht diese Schlitze ungefähr 25 Fuß lang und bedeckt sie

mit einer Büchse B, deren Boden aufwärts gekehrt, und

die luftdicht an die obere Seite der Röhre geschraubt ist. Die Büchsen laufen an

beiden Enden innen und außen schräg zu, wodurch ihre Enden allmählich nach der

innern und äußern Seite der Röhre gebracht werden. Durch die geneigten Enden der

Büchse B gehen rectanguläre Oeffnungen in einer Linie

parallel mit der Länge der Röhre, welche durch die Ventile C geschlossen sind. D ist der Kolben, an

welchen die Plattform oder das Gestell E, von größerer

Länge als die Büchse B, befestigt ist. Befindet sich die

Plattform unmittelbar unter der Büchse, so erstrecken sich ihre Enden über das Ende

der Büchse oder des durch die Büchse bedeckten Schlitzes hinaus. Die Plattform wird

im Innern der Röhre und in einer Linie parallel mit ihrer Länge durch den Kolben M, die Räder P und den

Hauptkolben getragen. H sind Hülsen, die mit einem

viereckigen Loche versehen und an das Gestell E

geschraubt sind. Die beiden Endhülsen sind weiter von einander entfernt, als die

größte Länge der Büchse ausmacht, nämlich 30 Fuß weit, und in den Löchern

sämmtlicher Büchsen gleiten die Gabeln F frei. In den

oberen Enden der Gabeln sind die Frictionsrollen G

gelagert, um zu verhüten, daß die Gabeln den obern Theil der Büchse berühren. Die

Gabeln F sind an ihrem unteren Ende an eine horizontale

Stange I befestigt. Diese Stange wird durch

Spiralfedern, welche gegen die oberen Enden der kurzen Stangen i, i wirken, aufwärts gedrückt. L ist eine Eisenstange, die sogenannte Treibstange. Diese ist mit einer

Reihe von Einschnitten T versehen, in welche die obern

Enden der Gabeln F dergestalt passen daß, wenn eine

Gabel im Eingriffe sich befindet, sie alle ihren Einschnitten in der Treibstange

gegenüber liegen und sogleich in diese Einschnitte eingreifen, wenn sie nicht durch

andere Theile des Apparates daran verhindert werden.

Eine Stange O ist an dem fortzutreibenden Wagen genau

über der Mitte der Röhre befestigt. Diese Stange ist mit Gabeln F¹ versehen, ähnlich den oben erwähnten Gabeln

F der Plattform E; und

in der Treibstange L befinden sich Einschnitte T¹ in welche die Gabeln F¹ der Stange O eingreifen. Der Abstand

zwischen den beiden Endgabeln F¹ ist größer als die Länge der

Büchse B, er beträgt nämlich 30 Fuß. Da die Gabeln F und F¹ durch die

Federn K und K¹

aufwärts und abwärts gedrückt werden, so wird wenigstens eine der Gabeln beim

Durchgang durch die Röhre immer in Eingriff mit der Treibstange L seyn, und zwar wird die erste immer eingreifen, ehe

die letzte ihren Haltpunkt verläßt. Wenn die Räder G

oder G¹ der Gabeln an den geneigten Ausmündungen

der Büchse B bei C ankommen,

so werden die Federn K zusammengedrückt und die Räder

G oder G¹ laufen

hinauf oder hinab, je nachdem sie an der äußern oder innern Seite der Röhre sich

befinden, und veranlassen dadurch die obern Enden der Gabeln F die Treibstange L zu verlassen, wie Fig. 1

zeigt.

Fig. 2 ist ein

senkrechter Querschnitt durch die Röhre A und die Büchse

B, der die Gabel mit der Treibstange L im Eingriff zeigt. Fig. 3 stellt die zu dem

Wagen gehörige Gabel F¹ im Eingriffe mit der

Treibstange dar, was an den ebenen Theilen der Zugröhre der Fall ist. Fig. 4 ist ein

Querschnitt der Röhre durch das Ventil. Das Ventil C ist

an dem Ende eines Gestells b, welches ein horizontales

Rad a enthält, angebracht. Das Gestell b endigt sich in einer Stange, welche in der an dem

oberen Ende eines Trägers angeordneten Führung gleitet. Die Vorkehrung zur Oeffnung

dieses Ventils ist aus dem Grundriß Fig. 5 zu entnehmen. Vorn

an dem Gestell O des Wagens ist in schiefer Lage eine

Stange R, Fig. 1, befestigt, welche

das Ventil öffnet, indem sie, wie Fig. 5 zeigt, das

horizontale Rad a zurückdrängt. Eine ähnliche, an dem

entgegengesetzten Ende des Wagens hinter der Treibstange befestigte Stange R¹ schließt das Ventil, indem sie das Rad a wieder zurückdrängt, macht auf diese Weise die Röhre

luftdicht und setzt sie für den nächsten Zug in Bereitschaft.

Fig. 6 ist ein

verticaler Längendurchschnitt und Fig. 7 ein verticaler

Querschnitt des Kolbens, woraus zu entnehmen ist, wie die Luft während der

Vorüberbewegung des Kolbens von der Büchse B abgehalten

wird. Der Kolben ist eigentlich ein Doppelkolben, d.h. an einer und derselben Stange

sind in kurzem Abstande von einander zwei Kolben hintereinander befestigt und durch

einen horizontalen Cylinder getrennt. Zwischen beiden Kolben, die wie gewöhnlich aus

Lederstulpen bestehen, befindet sich ein hohler Cylinder, dessen Durchmesser dem

Durchmesser der Röhre beinahe gleichkommt. Dieser Cylinder enthält seiner ganzen

Länge nach einen Schlitz unmittelbar unter der Oeffnung in der Büchse B und von der gleichen Breite wie diese Oeffnung, durch

den die Federn 8 in die Büchse B treten können, um

dieselbe zu verschließen. Zu beiden Seiten des Schlitzes ist ein von einer

Lederstulpe bis zur andern reichender Lederstreifen genietet, der das Eindringen der Luft zwischen der

Seite des Cylinders und der Zugröhre verhütet. Dadurch, daß die Federn S, wie Fig. 6 zeigt, sich gegen

die obere Seite der Büchse B lehnen, verhindern sie das

Eindringen der Luft durch die Büchse nach der vordern Seite des Kolbens. An die

obere Seite der Feder S ist ein Lederstück von der

vollen Breite der Büchse B genietet, um das Eindringen

der Luft neben der Feder noch wirksamer zu verhüten.

Fig. 8 stellt

eine Methode, die Treibstange L unabhängig von den

erwähnten Gabeln zu unterstützen im verticalen Querschnitte und Fig. 9 im Grundrisse dar.

e ist ein Rad, dessen Achse an die Stange h befestigt ist, welche in einem von dem Wagen

hervorspringenden Arm gleitet und durch eine Feder auswärts gedrückt wird, so daß

die Treibstange L auf das Rad e zu liegen kommt. Diese Methode, die Stange L

zu unterstützen, erfordert, wie Fig. 9 zeigt, unten an dem

geneigten Ende der Büchse B eine Führung.

Fig. 12 zeigt

die Art, wie der Wagen an dem Ende der Röhre von dem Kolben losgemacht wird. An dem

Ende der Röhre wird ein langes Stück Eisenblech m,

ungefähr 2/3 so breit als der Durchmesser der Röhre durch Stützen n mit der oberen Seite der Röhre parallel erhalten.

Indem nun der Kolben unter dem Blech m hinweggeht,

werden die zu dem Kolbengestell gehörigen Gabeln F

verhindert in die Treibstange L einzugreifen; letztere

wird durch den Wagen über den Theil in hinweggeführt und tritt bei p durch eine Oeffnung. Die Figuren 13, 14, 15 und 16 sind

Querschnitte von Fig. 12 an den durch die punktirten Linien angedeuteten Stellen.

Fig. 17 ist

ein senkrechter Längendurchschnitt; die Figuren 18 und 19 sind

senkrechte Querschnitte der Zugröhre und zwar mit einer Anordnung und Construction

der Theile, welche von der oben beschriebenen verschieden ist. Bei dieser

Modification wird die Verbindung des Wagens mit dem Kolben ohne Hülfe der Federn K, K,

Fig. 1,

bewerkstelligt. Die Zugröhre A, A,

Fig. 17, 18 und 19, besitzt

auf ihrer oberen Seite der ganzen Länge nach einen Schlitz, der durch die luftdicht

aufgeschraubte Büchse B bedeckt wird. Die Büchse B ist auf eine Strecke von ungefähr 25 Fuß so

angeordnet, daß auf der einen Seite des Schlitzes in der Röhre eine größere Fläche

als auf der andern Seite bleibt, dann wieder auf eine gleiche Strecke so, daß auf

der letzteren Seite eine größere Fläche als auf der ersteren bleibt, und so

abwechselnd weiter, wie die Figuren 20 und 23 zeigen. Der

longitudinale Schlitz z bleibt also, wie man sieht,

immer ganz gerade, während sich die Büchse alle 25 Fuß abwechselnd nach der rechten

und nach der linken

Seite wendet. Der Schlitz ist jedoch immer durch die Büchse luftdicht bedeckt,

ausgenommen zu gewissen Zeitpunkten, wo die Luft durch kleine Ventile den Zutritt

hat. D, D,

Fig. 17, ist

der Kolben, E die Kolbenstange, welche durch die Räder

P, M unterstützt wird und die Träger H, H enthält. Die beiden Endträger sind ungefähr 30 Fuß

von einander entfernt. Die oberen Enden dieser Träger treten durch den Schlitz der

Zugröhre und sind mit Hülsen versehen, in denen die Gabeln F frei gleiten können. Die Gabeln F sind mit

Frictionsrollen versehen, welche verhindern, daß sie sich frei an den Seiten der

Büchse B reiben. L ist die

Treibstange, welche in jeder Hinsicht der oben beschriebenen gleicht, und mit

Einschnitten T und T¹

versehen ist, in die sich die Enden der Gabeln F fügen.

An die untere Seite des Wagens sind mit Hülsen versehene Träger H¹, Fig. 18 und 19,

festgeschraubt. In diese Hülse kommt eine gebogene Stange X so zu liegen, daß sie sich frei vor- und rückwärts verschieben

läßt. Die Enden der gebogenen Stange tragen die Frictionsräder G¹. Die Achse einer der letzteren geht hindurch

und ist, wie die Figuren 18 und 19 zeigen, an die Gabeln

F¹ befestigt, so daß, wenn die gebogene

Stange X mit ihren Rollen G¹ in der Hülse H¹ hin- und

hergeschoben werden, die Rolle G¹ die Gabel F¹ mit sich nimmt. Um der Gabel F¹ eine größere Stetigkeit zu geben, und sie zu

veranlassen, sich mit größerer Ruhe und Regelmäßigkeit zu bewegen, ist sie

unterstützt und gleitet in einem an dem Wagen befestigten Träger Y.

Die Rollen G¹ sind mit einer Flansche versehen,

und finden an einer längs der oberen Seite der Büchse angegossenen Leiste eine

Führung. An demjenigen Theile der Büchse B, welcher aus

der geraden Linie abgebogen ist, ist das Ventil C

angeordnet, dessen Construction der oben beschriebenen gleicht. Das Ventil ist an

seinem obern Ende mit einer kleinen hervorspringenden Rippe versehen, welche

dadurch, daß sie in der Führung d, Fig. 21, gleitet, das

Ventil in einer senkrechten Lage erhält, wenn es geöffnet oder geschlossen wird. An

dem oberen Theile und an einer Seite des Ventils ist nämlich das Frictionsrad a und an dem Wagen vorn an der Treibstange L, wie Fig. 17 zeigt, eine

geneigte Stange R befestigt, welche, mit der unteren

Seite des Rades a in Berührung kommend, dasselbe hebt,

dadurch das Ventil öffnet und der Stange den Eintritt in die Büchse gestattet. Eine

ähnliche, nach entgegengesetzter Richtung geneigte Stange ist an das Ende des Wagens

gerade hinter der Treibstange befestigt. Diese Stange drückt die Rolle a nieder und schließt das Ventil, nachdem die Stange

hindurchgegangen ist.

Da man öfters in den Fall kommen kann, den Wagenzug durch Zerstörung des luftleeren

Raums vor dem Kolben anhalten zu müssen, so ist ein Fig. 17 dargestellter

Apparat zum Oeffnen des Ventils an dem Wagen in der Art angebracht, daß er das

Ventil dicht vor dem Kolben öffnet und auf diese Weise Luft einströmen läßt. r ist eine Stange, deren Drehungsachse sich an dem Arm

X befindet, welcher an dem Wagen befestigt ist und

durch Drehung der Kurbel v gehoben oder niedergedrückt

werden kann; die Kurbel v befindet sich nämlich an dem

oberen in eine Schraube ausgehenden Ende der Stange t

und hebt und senkt diese, je nachdem sie nach der einen oder der andern Richtung

umgedreht wird.

Die Wirkungsweise des Fig. 17 dargestellten

Apparates ist nun folgende. Da die Büchsen B an die

Röhre befestigt, und die zum Kolben und zum Wagen gehörigen Gabeln auf die

beschriebene Weise angeordnet sind, so wird die Treibstange L stets mit dem Kolben und dem Wagen in Verbindung seyn und abwechselnd

innerhalb und außerhalb der Büchse sich bewegen. Sie wird innerhalb der Röhre durch

das Rad G und außerhalb derselben durch eine Platte

getragen, welche an die untere Seite der Gabel F¹

geschraubt ist. Der Abstand zwischen den beiden zu dem Wagen gehörigen Endgabeln F¹ muß größer seyn, als die Länge der Büchse an

einer Seite der Röhre, nämlich ungefähr 30 Fuß. Der Kolben besteht, wie gewöhnlich,

aus zwei Lederstulpen, und der in der Büchse B laufende

Kolben aus einem Gestell S, Fig. 17, (20 und 22),

welches gekrümmt ist, um mit Leichtigkeit durch die Krümmungen der Büchse gleiten zu

können. An die Seiten und den obern Theil des Gestells S

ist Leder genietet, um einen guten Schluß an die Büchse unbeschadet der freien

Beweglichkeit herzustellen. Quer über das Gestell S sind

horizontale Stäbe q befestigt. Diese gleiten in den

oberen Enden der senkrechten Führungen oder Arme w,

welche durch den Röhrenschlitz treten und, wie Fig. 17 zeigt, an den

Kolben D geschraubt sind. Durch diese Anordnung und

Construction der Theile ist der Büchsenkolben S in den

Stand gesetzt, den Curven der Büchse B leicht zu

folgen.

Fig. 23

stellt das Ende der Zugröhre an der Endstation einer Eisenbahn und die Art dar, wie

Kolben und Wagen von einander getrennt werden. Wir haben in der vorhergehenden

Beschreibung gesehen, daß bei jeder Krümmung der Büchse die zu den Gabeln des Wagens

gehörigen Frictionsrollen G¹, indem sie dem Laufe

der an der Büchse angebrachten krummen Leiste folgen, mit der Treibstange L in oder außer Eingriff gebracht werden. Wenn daher am

Ende der Röhre die

Büchse B auf eine größere Strecke als die Länge der

Treibstange beträgt, gerade gemacht wird, so können offenbar die Gabeln des Wagens

oder des Kolbens an der Treibstange keinen Halt mehr haben, und der Wagen muß daher

stillstehen.

Die Figuren 24

und 25

stellen verschiedene Constructionsmethoden der Treibstange L und der Gabeln F dar. Fig. 24 ist eine

quadratische oder runde an der Kerbe oder dem Einschnitte abgeflachte Stange. A eine der Treibstange L,

Fig. 25,

entsprechende Gabel. Die Treibstange B wird gebildet,

indem man Querstäbe an zwei Längenstangen leiterartig nietet, wodurch man eine

leichte aber starke und steife Stange erhält. Die Gabel besteht alsdann lediglich

aus einem viereckigen Bolzen, der in einen der Räume paßt und abgerundet ist, um

freier eintreten zu können.

Die Figuren 26

und 27

stellen verschiedene Constructionsmethoden des Schiebventils dar. Das Ventil C, Fig. 26, besteht aus

einer Metallplatte, mit einem viereckigen Loche D von

der Weite des inneren Querschnittes der Büchse. Ueber diese Platte ist eine

Bleiplatte d gelöthet, damit, wenn die Ventile in Folge

irgend einer Störung sich nicht zur geeigneten Zeit öffnen sollten, die Treibstange

ohne weiteren Schaden durch das leicht wieder zu ersetzende Blei dringen könne. Des

luftdichten Schlusses wegen ist das Ventil C rings mit

Leder umgeben.

Das Ventil C in Fig. 27 besteht aus einer

ähnlichen Metallplatte wie das in Fig. 26 dargestellte, nur

daß das Loch offen ist und an den Ecken der Platte kleine Federn c angebracht sind. C²

ist eine ähnliche Platte, die ein viereckiges, mit Blei ausgefüttertes Loch enthält

und genau abgeschliffen ist. Zwei von ihr hervorragende Stifte passen in

correspondirende Löcher der andern Platte C. Wenn diese

beiden Platten zusammengefügt werden, so wird die Platte C² durch die Federn gegen die Seite des gleichfalls ganz genau

abgeschliffenen Ventilsitzes angedrückt. Auf diese Weise entsteht ein luftdichtes

Ventil ohne Liederung.

Tafeln