| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication bleierner, innen verzinnter Röhren, worauf sich Alfred Newton, am Patent Office zu London, einer Mittheilung zufolge am 26. Sept. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. XXXIV., S. 179 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Verbesserungen in der Fabrication bleierner,

innen verzinnter Röhren, worauf sich Alfred Newton, am Patent Office zu London,

einer Mittheilung zufolge am 26. Sept. 1845 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Aug. 1846, S.

18.

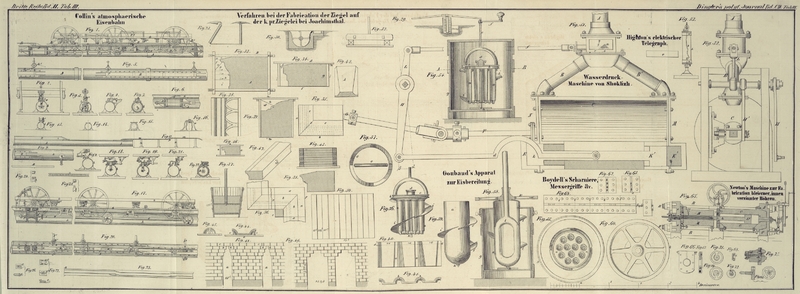

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Newton's Maschine zur Fabrication bleierner, innen verzinnter

Röhren.

Diese Erfindung besteht in einer besondern Anordnung des Apparats, wodurch bleierne

Röhren im Verlauf ihrer Fabrication mit einem innern Zinnüberzug versehen werden.

Der vorliegende Gegenstand ist allen denen, die sich mit Bierpumpen oder andern

Maschinen zum Heben von Flüssigkeiten beschäftigen, zu bekannt, als daß es hier

einer Auseinandersetzung der Anwendungsweise und des Nutzens solcher Röhren für die

Gewerbe bedürfte.

Fig. 65 zeigt

einen senkrechten Längendurchschnitt des zu diesem Zweck dienlichen Mechanismus. Die

Maschine hat, wie man sieht, manche Theile mit der allgemein zur Verfertigung

zusammenhängender bleierner Röhren gebräuchlichen gemein. Die Bleiröhren werden in

dieser Maschine durch Anwendung hydrostatischen Drucks gebildet, welcher das Blei im

flüssigen Zustand rings um einen in einer engen Kammer befindlichen Kern zwischen

diesen und eine Form einpreßt und von da, so wie es erkaltet, durch dieselbe Form

herausstößt. Dieser Kern, welcher hohl ist, dient dazu, geschmolzenes Zinn durch

seitliche Oeffnungen zu ergießen, und so einen zinnernen Ueberzug an der innern

Fläche der Röhre zu bilden, während diese aus der Maschine heraustritt. Das äußere Gestell der Maschine

besteht aus zwei gußeisernen Hauptquerplatten, welche durch vier schmiedeiserne

Stäbe mit einander verbunden sind, wovon jeder die Platten an den vier Ecken

durchdringt und durch Schrauben und Muttern außerhalb der Platten befestigt ist;

jede Stange hat eine starke Schulter, die auf die innere Fläche der Platte paßt, wie

Fig. 65

zeigt. A, A stellt die Platten, B, B die Stangen mit den Muttern an ihrem Ende dar. Jede Platte hat in

ihrer Mitte eine etwa 9'' im Durchmesser haltende Oeffnung. Dieses Gestell ist

horizontal auf einem soliden steinernen Fundamente gelagert, kann aber auch nach

Bedürfniß senkrecht oder schief aufgestellt werden; es hat den Zweck zwei metallene

Cylinder C und M zu tragen.

Der stärkere Cylinder C bildet die hydraulische Presse;

er muß 5 Fuß lang seyn und 32 Zoll im Durchmesser haben, sein Kaliber ist 14 1/2

Zoll. Der dünnere Cylinder M, welcher das Blei oder ein

anderes zur Bildung von Röhren bestimmtes Metall aufnehmen soll, muß im Verhältniß

zu obigen Größen 4 Fuß lang und 2 Fuß breit seyn, und ein Kaliber von 6 Zoll

Durchmesser besitzen; dieser Cylinder besteht aus Metallcomposition. Die Platte A' hat eine conische Vertiefung auf ihrer inneren

Fläche, von einigen Zollen Tiefe, in welche das eine Ende des Cylinders C genau eingepaßt ist. Das andere Ende dieses Cylinders

wird von einer starken gußeisernen Querstange getragen, die von einer der untern

Hauptverbindungsstangen zur andern herübergeht, und zur Aufnahme des Cylinders ein

kreisrundes Lager hat. Eine andere gebogene Querstange, von einer der obern

Verbindungsstangen zur andern gehend, befestigt dieses Ende des Cylinders an seinem

Platz. L ist ein stählerner Kolben von 6 Zoll

Durchmesser, etwas dünner als die Höhlung des Bleicylinders M. Der Kopf dieses Stempels hält 14 1/2 Zoll im Durchmesser in

Uebereinstimmung mit der Höhlung des Preßcylinders C; er

ist zur Verhütung des Durchgangs von Wasser geliedert. Dasjenige Ende des Stempels,

welches in dem dünneren Cylinder M läuft, hat ein

metallenes Stück m, welches der Höhlung des Cylinders

genau anpaßt und von demselben Metall wie der Cylinder ist, aus dem Grunde, damit es

erhitzt, sich gleich dem Cylinder ausdehne und so einen genauen Anschluß bewirke.

Die Vorderseite dieses Stücks m ist concav, und rings um

ihre Peripherie zieht sich eine Rinne, welche eine andere Liederung unnöthig macht.

E zeigt eine kreisrunde Platte, 4 Zoll dick, und von

gleichem Durchmesser mit dem Cylinder c, mit welchem sie

durch Schrauben fest verbunden ist. Sie hat in ihrer Mitte eine 6 Zoll weite

Oeffnung, in welcher der Kolben läuft. Zwischen dieser Platte und dem Ende des

Cylinders muß eine Liederung angebracht seyn, um ein Austreten des Wassers beim Zurückgehen des

Kolbens zu verhüten. Das Wasser wird in den Cylinder C

durch eine kupferne Röhre gedrückt, welche mit dem Centrum der Querplatte verbunden

ist. F ist eine Druckpumpe, welche durch ein Schwungrad

G regulirt und mittelst einer kleinen Dampfmaschine

oder andern Triebkraft in Bewegung gesetzt wird. Der Bleicylinder M liegt zwischen den obenerwähnten, außen an der

Maschine befindlichen Stangen, genau in der Richtung des Preßcylinders. Das der

Presse zugekehrte Ende des Bleicylinders wird ähnlich wie beim Preßcylinder durch

eine Querstange getragen. Da es aber oft herausgenommen wird, so ist es an der

oberen Seite nicht festgemacht. Das andere Ende des Cylinders stoßt nicht

unmittelbar an die Platte A, sondern ist zunächst durch

Schrauben an eine 4 Zoll dicke Platte, die sogenannte Formplatte befestigt, welche

um ein ziemliches breiter ist als das Ende des Cylinders. Fig. 66 zeigt diese

Platte abgesondert von der Maschine, Fig. 67 im Durchschnitt.

Sie stößt an die Querplatte und wird durch zwei Träger oder Hülsen gehalten, welche

an die Hauptplatte angeschraubt sind und in welche die Arme c, c,

Fig. 66,

eingepaßt werden. Die Platte ist ferner an ihrem Platz durch eine ringförmige Rinne

erhalten, die auf der, der innern Oberfläche der Platte A zugewandten Fläche abgedreht ist. Entsprechend dieser Rinne befindet

sich auf jener innern Oberfläche eine ringförmige Hervorragung zur Ausfüllung der

Rinne. Eine ähnliche Rinne ist auf der an den Cylinder M

anstoßenden Fläche der Platte H angebracht, wo eine

Hervorragung in die Rinne paßt; auf diese Art ist ein unveränderliches Centrum an

diesem Ende der Maschine gesichert, wie dieß an ihrem andern Ende durch die

Einsetzung des Preßcylinders in die Hauptplatte geschieht.

In die Formplatte H paßt eine Fig. 68 abgesondert

dargestellte Form i. Diese Form kann durch Losschrauben

der Platte H von dem Cylinder M nach Belieben entfernt werden; sie mißt etwa 1 Fuß im Durchmesser und

ist eben so dick wie die Formplatte. Wenn sie in diese Platte durch eine dazu

angebrachte Oeffnung eingesetzt ist, so stößt die andere Seite der Form gegen die

Platte A. Die Form hat in ihrer Mitte auf der innern,

dem Cylinder M zugekehrten Seite eine Oeffnung, welche

4–5 Zoll Durchmesser hat, auf der äußeren Seite aber bis zu einer Tiefe von

3/4 Zoll gebohrt ist. Die vollends durchgehende Oeffnung beträgt bloß 3 Zoll im

Durchmesser. Die Form ist mit einer Flansche versehen, welche an dem innern Rand

etwa 3/4 Zoll stark in eine entsprechende Vertiefung der Platte H paßt. C ist der Kern,

welcher das Kaliber der Röhren bildet. Er wird in seiner Lage gehalten mittelst Einschrauben

in einen Arm g, der von der Seite der Oeffnung der Form

i hervorragt. Zu dieser Hervorragung kommen zuweilen

noch Arme, welche sich nach der Seite der Form erstrecken. Die Fig. 70 und 71 liefern

eine Seitenansicht dieser Theile, in welche der Kern eingeschraubt ist. Die

Befestigungsmittel müssen sich einen oder mehrere Zoll über die Form hinaus

erstrecken, und so eingepaßt seyn, daß sie eine freie Kammer, von wohl 2 Zoll Tiefe,

zwischen sich und der innern Fläche der kleinen Form lassen, von welcher später die

Rede seyn wird. Der Kern C kann von beliebiger Länge

seyn; er wird in den Halter g eingeschraubt und ragt

durch das Centrum der Formöffnung in der Hauptplatte hervor, und zwar so daß er

leicht aus ihr herausgenommen werden kann. Fig. 69 ist eine

Seitenansicht einer Art von Halter mit daran befestigter Stange, in etwas

vergrößertem Maaßstab; die Art seiner Befestigung in der großen Form i wird deutlich, wenn man diese Figuren in Verbindung

mit Fig. 68

betrachtet. Wenn der Kern eingesetzt worden ist, so ist die dreizöllige Oeffnung in

der äußern Seite der großen Form i, durch welche der

Kern hervorragt, nun zusammengezogen und zwar bis zur Weite der äußern Oberfläche

der Röhre, welche mittelst Anwendung einer kleinen Form h, Fig.

65, durch die Oeffnung in der Platte angefertigt werden soll. Diese Form

wird über den Kern c geschoben und paßt genau in die

Oeffnung der großen Form. Sie ist dünn, auf der äußern Seite becherförmig und wird

durch einen kleinen eisernen Cylinder oder eine Röhre h'

in ihrer Lage erhalten. Das eine Ende der letztern lehnt sich gegen die kleine Form,

an welche sie paßt, das andere aber gegen eine starke eiserne Platte, welche an die

äußere Seite der Querplatte durch vier starke Schrauben befestigt ist. N ist eine an die Querplatte angeschraubte Platte,

welche den Zweck hat, die Röhre h' fest in ihrer Lage zu

halten; sie hat in der Mitte eine Oeffnung, um der Röhre, so wie sie in der Form

gebildet ist, den Durchgang zu gestatten. Die Lage der kleinen Form in ihrer

Beziehung zum Kern c kann durch die Schrauben, welche

die Platte N halten, so adjustirt werden, daß dadurch

jede Ungleichheit in der Dicke bei verschiedener Weite der Röhre corrigirt wird.

Um den Verzinnungsproceß in der eben beschriebenen Maschine zu bewerkstelligen, ist

erstens ein dünnes Loch vom Scheitel der Formplatte H

heruntergebohrt, bis zu dem Punkt, wo es den obern Rand der großen Form erreicht,

und mit einer kleinen Kammer oder Reservoir k, groß

genug, um einige Pfund geschmolzenes Zinn aufzunehmen, communicirt. Von dieser

Kammer aus geht wieder ein Loch abwärts durch die Form i

bis zum Ende des einen

Arms der Befestigungsmittel des Kerns, und durch diesen fortgesetzt, zum Ende des

Kerns, wo dieser in den Halter eingeschraubt ist. Der Kern selbst ist ausgehöhlt, so

daß der Canal bis zu dem Punkt, wo die Röhren gebildet werden, sich fortsetzt. Hier

communicirt derselbe durch kleine Seitenöffnungen mit der äußern Fläche des Kerns.

Am Ende desselben befindet sich eine rings um den Kern gehende Einschnürung, d.h.

der Durchmesser des Kerns ist hier verkleinert; seinem äußern Ende zu jedoch

erreicht er seine ursprüngliche Größe. Den Lauf des geschmolzenen Zinns in dem

beschriebenen Canal sieht man am deutlichsten in dem Durchschnitt Fig. 73, welcher das

Lager g des Kerns in einer andern Stellung zeigt als

Fig.

65.

Sobald die Röhrenbildung beginnt, wird geschmolzenes Zinn in die oben an der

Formplatte angebrachte Oeffnung eingegossen; dasselbe nimmt sofort seinen Weg durch

den beschriebenen Canal nach der Kammer auf der Außenseite des hohlen Kerns, so daß

dieser Raum durch den Druck des Zinns von oben herab stets erfüllt ist. Es kommt

dadurch jeder Theil der innern Fläche der Röhre, so wie diese über den Kern

hinläuft, mit dem geschmolzenen Zinn in Berührung, und so bekommt das Innere der

Röhre einen vollkommenen Zinnüberzug. Die Theile der Maschine, welche das Zinn

enthalten, müssen sorgfältig auf dem Hitzgrad erhalten werden, welcher zur Erhaltung

des Zinns in flüssigem Zustand nöthig ist.

Der Hergang bei der Verfertigung der Röhren ist folgender: Der Bleicylinder M wird zuerst, mittelst eines kleinen zu diesem Zweck

unten und rings herum aufgeführten Ofens, bis nahe oder völlig auf die Temperatur

des geschmolzenen Bleies erhitzt; nun wird der Cylinder durch ein kleines, nächst

der Formplatte befindliches Loch mit Blei gefüllt, welches weit über den

Schmelzpunkt erhitzt ist. Das Loch, durch welches das Blei eingegossen wurde, wird

mit einem eisernen Pflock verschlossen. Nun wird die Maschine sogleich in Bewegung

gesetzt, ehe das Metall Zeit hat in dem Cylinder zu erstarren, und das Blei in

flüssigem Zustand aus dem Cylinder über den Halter hin in die Kammer der großen Form

getrieben. Da die Form nicht in den Cylinder sondern in die große Formplatte

eingelegt ist, welche nicht demselben Grad von Hitze wie der Cylinder ausgesetzt

ist, so besitzt sie natürlich eine weit niedrigere Temperatur als der Cylinder;

deßwegen fängt das Metall, so wie es in diese Kammer gelangt, an fest zu werden; und

sollte dasselbe auch noch nicht hinreichend durch die große Form erkaltet seyn, so

wird es in dem Augenblick kalt, wo es die kleine äußere, verhältnißmäßig kalte Form berührt, und so tritt

es in der verlangten Form aus der Maschine.

Es bedarf aber großer Sorgfalt, die verschiedenen Theile der Maschine auf der

geeigneten Temperatur zu erhalten; denn ist die Hitze zu groß, so wird das Metall in

der großen Form nicht erkalten und kommt in flüssigem Zustand heraus; ist sie zu

gering, so wird das Blei nicht in flüssigem Zustand durch den Halter der Stange

passiren, die Röhre fällt unvollkommen aus und muß umgegossen werden. Nachdem eine

Füllung herausgedrückt ist, wird der Kolben durch eine an der Seite der Maschine

angebrachte Retourpumpe zu seinem Anfangspunkt zurückgebracht. Diese Pumpe drückt

nämlich das Wasser in den untern Theil des Preßcylinders unter den Kopf des Kolbens.

K, Fig. 65, zeigt den zur

Bewegung dieser Pumpe dienlichen Apparat. Der Erfinder hat im Sinn, anstatt der oben

beschriebenen conischen Oeffnung in der Form i in

einigen Fällen eine Reihe von concentrischen Ringen darin anzubringen, um durch die

so gebildeten Gänge oder Schultern das flüssige Metall auf den Kern zu leiten.

Aus der obigen Beschreibung erhellt, daß man mit dieser Maschine Röhren von

verschiedener Größe bilden kann. Wenn man nämlich die Platte N herausschraubt, so läßt sich die Röhre h'

und die Form h entfernen; eben so leicht läßt sich der

Kern c von seinen Haltern abschrauben und dafür ein

kleinerer oder größerer anschrauben; nachdem hierauf die entsprechende Form h durch die Röhre h' nach

ihrem Lager gegen die Form i gedrückt worden ist, wird

die Platte N wieder aufgesetzt und an die Platte A befestigt, worauf die Operation von neuem fortgesetzt

werden kann.

Tafeln