| Titel: | Maschine zum Heben und Forttreiben des Wassers, worauf sich Charles Tetley zu Bradford, in der Grafschaft York, am 11. Febr. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. LII., S. 273 |

| Download: | XML |

LII.

Maschine zum Heben und Forttreiben des Wassers,

worauf sich Charles

Tetley zu Bradford, in der Grafschaft York, am 11. Febr. 1846 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Sept. 1846,

S. 147.

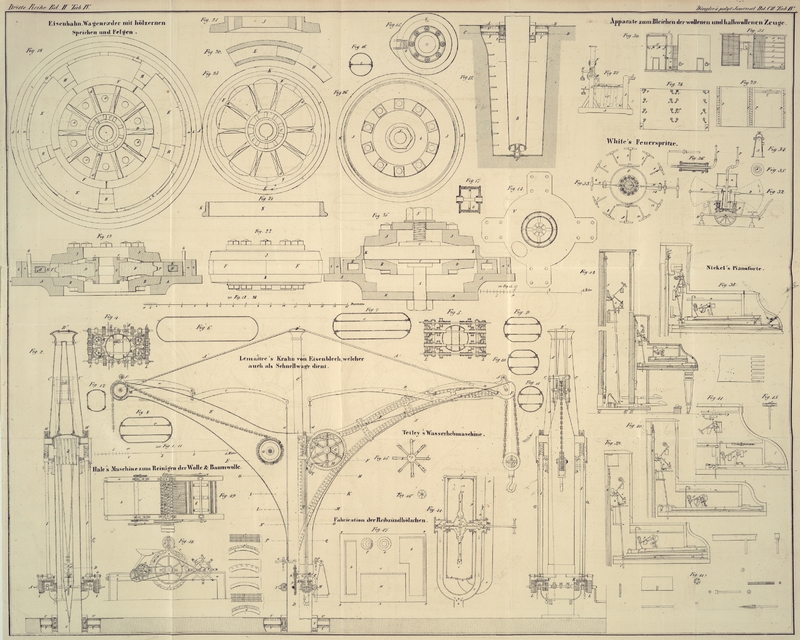

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Tetley's Maschine zum Heben und Forttreiben des

Wassers.

Fig. 44

stellt diese Wasserhebmaschine im Verticaldurchschnitt dar. a ist eine Röhre, deren unteres Ende sich in das zu hebende Wasser hinab

erstreckt, und deren oberes Ende bei b in zwei Arme c, c ausläuft. Jeder dieser Arme endigt sich oben in

eine luftdichte eiserne Büchse d, die an der Seite mit

einem abnehmbaren Deckel e versehen ist. Beide Büchsen

stehen durch eine dünne Röhre f, f mit einander in

Communication, so daß beide durch eine Luftpumpe luftleer

gemacht werden können. g, g, g ist eine luftdichte

eiserne Kammer; i, i eine schmiedeiserne Welle, an deren

einem Ende sich eine Rolle oder ein Zahnrad j befindet.

Zur Aufnahme der Welle i, i dienen zwei im Innern der

Büchsen d, d angebrachte Lager k,

k. Die Welle i, i tritt durch eine Stopfbüchse

in luft- und wasserdicht in die Büchse d. Mit dem

unteren Theil der Kammer g, g, g steht eine gebogene

Röhre n, o, p in Verbindung, die mit auswärts sich

öffnenden Ventilen versehen ist. Im Innern der Kammer g,

g ist ein hohles Rad mit hohlen Speichen oder radialen Armen q, q angeordnet. Das Rad ist zu beiden Seiten mit einer

hohlen Welle versehen. Den hohlen Raum r will ich die

Nabe nennen. t, t sind zwei genau ausgearbeitete

Stopfbüchsen, in denen die hohle Welle s läuft. Im

Innern der Nabe befindet sich eine Metallplatte u,

welche gleichzeitig mit dem Rad gegossen wurde und das Rad in der Fig. 45 dargestellten

Weise trägt. Die Achse i, i geht durch die Mitte dieser

Platte und ist an dieselbe festgekeilt. An dem Ende einer jeden der hohlen Speichen

ist ein kurzer Röhrenansatz v und w aus Leder, Kautschuk oder einem andern biegsamen und wasserdichten

Material luftdicht befestigt; der eine dieser Röhrenansätze v ist in der Figur offen, der andere w

geschlossen oder zusammengeklappt dargestellt, x ist

eine Luftpumpe, um die Luft aus der Maschine zu schaffen, y die Kolbenstange derselben. z, z sind zwei

Fig. 46

in der Frontansicht dargestellte Flügel, welche an die Welle i, i befestigt sind, so daß sie mit derselben rotiren, und deren Zweck

unten erläutert werden soll.

Fig. 45

stellt das beschriebene hohle Rad im senkrechten Durchschnitt nach der Linie cc², Fig. 44, dar. q, q sind die hohlen Arme; v,

v und w, w die biegsamen Ventile, von denen man

fünf geöffnet und drei geschlossen sieht, u ist die

Metallscheibe welche das Rad trägt. Die Wirkungsweise der Maschine ist nun

folgende.

Angenommen, der Maschinenwärter habe zuerst alle an den Enden der hohlen Arme

befindlichen biegsamen Ventile geschlossen und setze nun die Luftpumpe x in Bewegung, um die Luft aus dem Rad, den Büchsen d, d und den Röhren c, c und

a herauszupumpen. In Folge dieser Luftentleerung

steigt die Flüssigkeit die Röhren a und c hinauf und füllt die Büchsen d,

d und das Rad; die biegsamen Ventile aber bleiben durch den äußeren

atmosphärischen Druck so lange geschlossen, als die Maschine in Ruhe ist. Das Rad

wird hierauf mit Hülfe der Rolle oder des Zahnrads j in

rasche Rotation gesetzt. In Folge dieser Rotation wird das in den hohlen Radarmen

befindliche Wasser durch die Centrifugalkraft nach außen getrieben, so daß es die

biegsamen Ventile ungeachtet des auf ihnen lastenden äußeren atmosphärischen Drucks

gewaltsam öffnet, und in den eisernen Behälter g, g

ausströmt. Die ausströmende Wassermenge wird sogleich wieder durch eine

entsprechende Quantität aufsteigenden Wassers ersetzt. Soll nun das Wasser nicht

höher, als auf die dem atmosphärischen Druck von 28–32 Fuß entsprechende Höhe

geschafft werden, so kann man dasselbe unmittelbar aus dem Behälter g, der in diesem Fall nicht luftdicht zu seyn braucht,

an den Ort seiner Bestimmung leiten, und die bis Hieher beschriebene Maschine ist

alsdann genügend. Soll jedoch das Wasser ohne Anwendung zweier Maschinen höher

gehoben werden, so muß der Behälter g luftdicht seyn und

folgendes weitere Verfahren befolgt werden. Man füllt die Röhre n, o, p mit Wasser und den luftdichten Behälter g mit Hülfe einer Luftcompressionspumpe mit Luft von

solcher Kompression, daß sie der in der Röhre n, o, p

stehenden Wassersäule das Gleichgewicht hält und das hohle Rad außer Wasser steht.

Es müssen auch Vorkehrungen getroffen werden, diese comprimirte Luft von Zeit zu

Zeit erneuern zu können. Wenn nun das hohle Rad mit der gehörigen Geschwindigkeit

rotirt, so wird das Wasser in den Behälter g zum Ausfluß

kommen ungeachtet der in dem letztern befindlichen comprimirten Luft. Diese

comprimirte Luft aber treibt das Wasser, so wie es den Boden des Behälters erreicht,

sogleich die Röhre n, o, p hinauf, und gestattet

demselben nicht, sich so weit anzusammeln, daß dadurch die Rotation des Rades

gehindert wäre.

Ich habe nun noch einiges zu bemerken in Beziehung auf das hydraulische Gesetz,

wonach die Geschwindigkeit des eine Röhre hinaufsteigenden Wassers mit zunehmender

Höhe abnimmt. Würden daher die Röhren a und c nur den nämlichen Querschnitt wie die Welle des hohlen

Rades haben, so würden sie dem Rade nicht das hinreichende Wasserquantum liefern.

Die Geschwindigkeiten des in senkrechten Röhren aufsteigenden Wassers verhalten sich

nämlich in verschiedenen Höhen umgekehrt wie die Quadratwurzeln aus den Höhen. Auf

diesen Satz gestützt, gebe ich den Röhren a und c einen verhältnismäßig größeren Querschnitt als der

hohlen Welle des Rades, so daß sie diesem die nöthige Wassermenge liefern. Die

Flügel z, z, Fig. 44, tragen zwar zur

Wirksamkeit der Maschine im allgemeinen nicht wesentlich bei, in Fällen jedoch, wo

die Höhe der Wassersäule in den Röhren a und c von der Art ist, daß sie beinahe den Druck der äußeren

Atmosphäre balancirt, befördern sie durch ihre schiefe Wirkung gegen das Wasser das

Eindringen des letztern in das Rad. Anstatt der Flügel könnte man auch zu demselben

Zweck die archimedische Schraube anwenden.

Tafeln