| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zum Reinigen der Wolle und Baumwolle, worauf sich James Hale zu London, am 16. Oct. 1845 einer Mittheilung zufolge ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. LV., S. 280 |

| Download: | XML |

LV.

Verbesserungen an Maschinen zum Reinigen der

Wolle und Baumwolle, worauf sich James Hale zu London, am 16. Oct.

1845 einer Mittheilung zufolge ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jul. 1846,

S. 1.

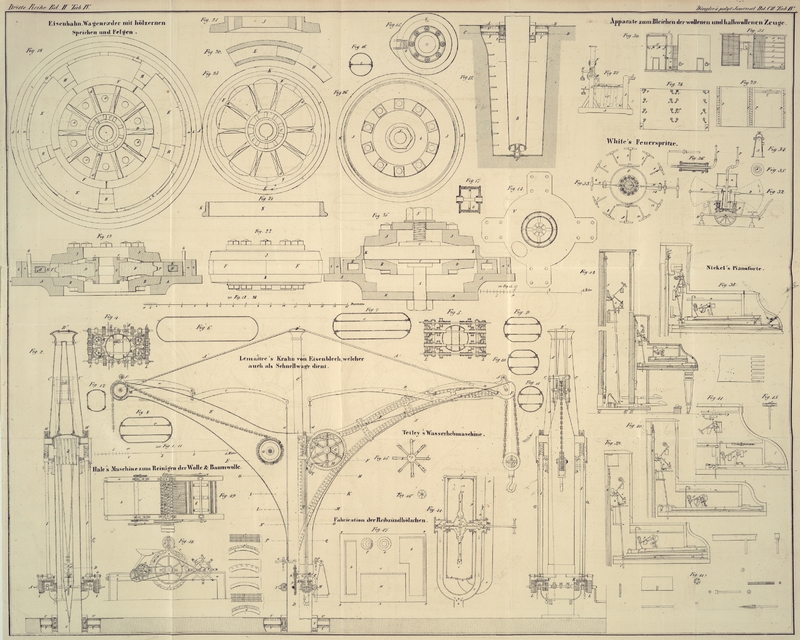

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Hale's Verbesserungen an Maschinen zum Reinigen der Wolle und

Baumwolle.

Diese Erfindung bezieht sich auf gewisse neue und nützliche Verbesserungen in der

Construction, Anordnung und Verbindung der mechanischen Mittel zum Zausen und

Krämpeln von Wolle oder Baumwolle, wobei die Fasern dieser Stoffe von Kapseln,

Samen, Zweigen und andern fremden und nutzlosen Substanzen durch Anordnung

mechanischer Hülfsmittel gereinigt werden, welche theils für sich, theils in

Verbindung mit der gebräuchlichen Krämpelmaschine in Anwendung kommen. Die besagten

Verbesserungen sind in Beziehung auf die Art ihrer Einrichtung, Verbindung und

Wirkungsart Fig.

48 in der Seitenansicht und Fig. 49 im Grundrisse

dargestellt. Die Construction ist folgende: die Maschine ruht auf einem geeigneten

Gestell a, an dessen einem Ende sich ein endloses Tuch

b befindet, das über zwei horizontale Walzen c und c' gespannt ist; ganz

nahe an diesem läuft eine Zuführwalze d, deren Umfang

aus einer Anzahl von Ringen besteht, welche, wie man sieht, an ihrem äußern Rand mit

Zähnen versehen sind. Diese Walze nimmt die Wolle oder Baumwolle sammt Kapseln,

Samen etc. auf und führt sie vorwärts zwischen ihrer Peripherie und dem Rost f, welcher den Cylinder nahe genug umgibt, um die Samen

durchpassiren zu lassen. Von da wird die Wolle oder Baumwolle auf den Cylinder e geführt, welcher dicht an dem Cylinder d läuft; er besteht aus Holz, Zinn oder irgend einem

andern Material mit einer abwechselnden Reihe stählerner und pappdeckelner Ringe,

welche seine Peripherie bedecken. Eben so ist es bei dem Cylinder d. Die Hervorragung dieser Stahlringe über die

pappdeckelnen ist bei e', Fig. 48, zu sehen. Sie

haben Kerben oder Zahne an ihrer Peripherie in Zwischenräumen von 1/2 bis 1 Zoll und

mehr. Die Zähne sind hakenförmig und besitzen eine runde erweiterte Gurgel, wie die

Abbildung zeigt. Diese Form der Zähne mit den Zwischenräumen zwischen den

Stahlringen macht, daß die Wolle etc. unter der Oberfläche der Zähne (von denen nie

zwei in benachbarten Ringen einander entgegengesetzt sind) bleibt, während die

Kapseln, Unrath oder Baumwollsamen oben bleiben. Während die Samen den oben

genannten Rost Passiren, rollen sie darüber hinweg; die Fasern aber ziehen sich von

ihnen getrennt, zwischen die Zähne hinein. Oberhalb dieses Cylinders befindet sich

ein zinnerner, eiserner oder stählerner Cylinder g',

dessen Oberfläche in gleichen Distanzen von metallenen Ringen g¹ mit verbindenden Stücken g²

umgeben ist, welche in radialer Richtung stehen, und zwar so, daß sie dicht an der

Oberfläche des Cylinders e laufen und die Kapseln,

Unrath etc. in den Behälter h schaffen. Gegenüber den

Speisewalzen ist ein Bürsten-Cylinder angebracht, welcher die Fasern von den

Zähnen des Cylinders e wegbürstet.

Die Bewegung der Maschine geschieht durch ein über eine Rolle laufendes Band. Die

Rolle befindet sich an der Welle des Cylinders e, an

welcher auch noch eine andere Rolle k sitzt, von der ein

Band zu der Rolle l geht. Letztere ist mit einem

Getriebe m versehen, welches nahe an der Zuführwalze d in einem Zapfen des Gestelles sitzt. An der Achse der

Zuführwalze befindet sich ein Stirnrad n, welches in das

eben genannte Getriebe greift, wodurch die Zuführwalze getrieben wird. An der Achse

der Rolle k befindet sich außen eine große Trommel oder

Rolle o, über welche ein Band zur Rolle p geht. Die Größe dieser Rollen ist in der Art

proportionirt, daß den Bürsten die erforderliche Schnelligkeit mitgetheilt wird. An

der Achse des Bürstencylinders (man kann aber anstatt der Bürsten auch Krämpeln

benützen) befindet sich ebenfalls eine Rolle q, von der

ein starkes Band r zu dem Cylinder g geht, dem er somit seine Bewegung mittheilt. Die Walze

c' erhält ihre Bewegung von der Achse des Cylinders

d, wie die punktirten Linien in Fig. 48 andeuten.

Tafeln