| Titel: | Ueber das Bleichen der wollenen und halbwollenen Zeuge; von J. Persoz. |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. LVI., S. 282 |

| Download: | XML |

LVI.

Ueber das Bleichen der wollenen und halbwollenen

Zeuge; von J.

Persoz.

Aus dessen Traité théorique et pratique de l'Impression

des Tissus, Paris 1846, Bd. II S. 86.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Persoz, über das Bleichen der wollenen und halbwollenen

Zeuge.

Die Operationen beim Bleichen der Wollenzeuge zerfallen in zwei Classen; die einen

haben nämlich zum Zweck die Fasern von den fetten, harzartigen oder wachsartigen

Substanzen, womit sie verbunden sind, zu befreien; und durch die anderen

beabsichtigt man den Farbstoff dieser Fasern so zu verändern, daß sie so viel als

möglich gebleicht werden.

Entfetten. – Um die Wolle von dem Fett, ferner der

wachsartigen und harzartigen Substanz zu reinigen, womit sie theils von Natur,

theils in Folge ihrer Verarbeitung zu Geweben verbunden ist, kann man natürlich

nicht wie beim Bleichen der baumwollenen und leinenen Zeuge verfahren. So z.B. kann

man diese fetten Körper nicht durch ätzende Alkalien verseifen, weil diese Alkalien

entweder zugleich die Faser dieser thierischen Gewebe auflösen (wie das Kali und

Natron), oder es unfähig machen die Farbstoffe anzuziehen (wie der Kalk). Um die

fetten Substanzen abzuziehen, verwendet man immer das kohlensaure Natron (Soda); da

dasselbe aber nicht alles Fett zu verseifen oder aufzulösen vermag, so muß man noch

die Seife zu Hülfe nehmen, welche theils die Verseifung der fetten Körper

begünstigt) theils durch ihre schätzbare Eigenschaft wirkt, sich im Wasser zu

zersetzen, wo dann die fetten Säuren, welche sie enthält, Substanzen mit dem Wasser

vermischbar machen, die an und für sich weder in bloßem Wasser noch in Sodaauflösung

löslich sind.Die Seife zersetzt sich im Wasser in ein basisches und in ein saures Salz;

ihre fetten Säuren, welche mit Fetten oder Körpern von derselben Natur in

Berührung kommen, verbinden sich damit, heben deren Zusammenhang auf und

ziehen sie durch ihren auflöslichen Bestandtheil, welcher alkalisch ist, ab.

Diese Auflösungskraft der Seifen wird zur Verseifung der fetten Körper

angewandt, welche immer um so schneller und vollkommener angegriffen werden,

je besser ihnen vorher eine gewisse Menge Seife einverleibt worden ist. Es ist kein Zweifel, daß beim Bleichen der Wollenzeuge die Seife diese

beiden Rollen spielt und daß man folglich ihr das Verschwinden des Fetts der

WolleWie Hr. Chevreul

gezeigt hat, enthält die rohe Wolle ein festes

und ein flüssiges Fett. Das feste Fett ist

krystallisirbar, erweicht bei einer Temperatur von 36° R.

und wird bei 48° R. vollkommen flüssig; in Kali- und

Natronlauge erhitzt, verseift es sich nicht, erleidet keine Veränderung und

bildet bloß eine Emulsion; das flüssige Fett unterscheidet sich von dem

festen nur dadurch, daß es bei einer Temperatur von 12° R. die

flüssige Form annimmt und unkrystallisirbar ist. Man vergl. Chevreul's Untersuchung im

polytechn. Journal Bd. LXXVII S.

128. verdankt. Auch muß man das Alkali und die Seife auf ganz andere Art anwenden, als beim Bleichen

der vegetabilischen Faser; denn anstatt das Laugen bei der hohen Temperatur

vorzunehmen, wo sich die fette Substanz am besten verseift, ist man genöthigt, es

bei einer Temperatur zwischen 48 und 52° R. zu bewerkstelligen, um das Gewebe

zu schonen, welches durch das Alkali geschwächt wird und sich um so mehr

zusammenzieht und verfilzt, je höher die Wärme ist, welcher es ausgesetzt wird. Die

Apparate mittelst deren man die Wollenzeuge mechanisch entfettet, sind ebenfalls von

denjenigen verschieden, welche man zum Bleichen der Kattune anwendet. Die

Wollenstoffe müssen beim Passiren durch eine warme alkalische Auflösung gespannt

seyn, sonst ziehen sie sich ungleich zusammen, und die Versackungen, welche dadurch

in verschiedenen Richtungen entstehen, schaden der Güte und Schönheit des Gewebes.

Um die Wollenzeuge mit der Auflösung von Alkali oder alkalischer Seife zu

imprägniren, benutzt man gewöhnlich die Grundir- oder Klotzmaschine. Jedes

Stück passirt ein- oder mehreremale durch einen mit Lauge gefüllten Trog und

wird, wenn es aus demselben herauskommt, durch zwei Walzen ausgedrückt, von welchen

die überschüssige Lauge in den Trog zurückgelangt; das Stück rollt sich endlich auf

bewegliche hölzerne Walzen auf.

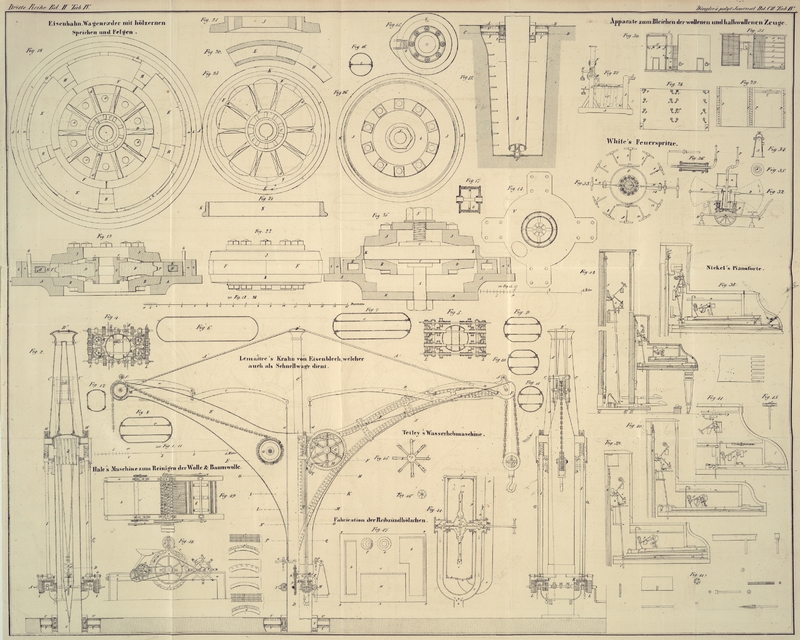

a, a, Fig. 27, Gestell der

Maschine aus Holz. C Kasten welcher das Wasser oder die

Lauge enthält. n, n, n, n, n hölzerne Walzen (Rollen) in

messingenen Lagern, mittelst deren man die Stücke in der Flüssigkeit eine Zeit lang

circuliren läßt.

D, D zwei messingene Walzen, welche zugleich als

Zug- und Auspreßwalzen dienen und die man mit einigen Metern Kattun

umwickelt, damit sie die aus dem Bade kommenden Wollenzeuge besser ausdrücken; die

obere Walze ist mit einem Hebel E und einem Gegengewicht

versehen, so daß man den Druck nach Belieben verstärken kann. F bewegliche hölzerne Walze, welche in einem Schlitz gleitet; um sie

rollen sich die Wollenzeuge auf, und sie hat den Zweck dieselben zu spannen, indem

sie sie mehr oder weniger preßt, je nachdem man das Gewicht am Ende des Hebels i, welcher mit ihr in Communication ist, wirken läßt.

(Gewöhnlich benutzt man den Hebel i bei den

Seifepassagen nicht.)

H Stab mit divergirenden Nuthen, um das Gewebe

auszuspannen, ehe es auf die Walzen gelangt, und dadurch Falten zu vermeiden.

Wenn die Stücke lange genug mit der Lauge in Berührung waren, legt man die Walzen

oder Docken, auf welche sie zu vier oder sechs, je nach ihrer Länge, aufgerollt

sind, in die Zapfenlager r, befestigt sie darauf und

setzt dann die Maschine in Gang. Diese Stücke, deren vorderes Ende man mit den

Zugwalzen D, D in Communication bringt, dringen in den

mit heißem Wasser gefüllten Kasten, circuliren darin eine Zeit lang und kommen

endlich an den Auspreßwalzen D, D an, um sich auf die

Walze F aufzurollen, von welcher man sie abnimmt,

entweder um sie zum zweitenmal zu waschen oder neuerdings zu laugen, je nach dem

Grad von Weiße, welchen sie erlangt haben.

Es ist einleuchtend, daß mehrere Passagen in bloßem kohlensaurem Natron und hierauf

in mit Seife versetztem kohlensaurem Natron erforderlich sind, um alle fetten

Substanzen abzuziehen, welche sich auf der Wolle befinden; erst nachdem man letztere

oft genug gelaugt, und dabei jedesmal in warmem Wasser ausgewaschen hat, schreitet

man zu den Operationen des Bleichens.

Bleichen. – Wenn die Wollenzeuge so viel als

möglich von den fetten, harzigen oder wachsartigen Substanzen gereinigt sind, setzt

man sie der Einwirkung von schwefliger Säure aus, welche sie bleicht; dieses Agens

wirkt aber nicht wie das Chlor, welches bekanntlich die Farbstoffe in andere mehr

oder weniger gefärbte Producte verwandelt, die das Gewebe nicht mehr zurückhält;

sondern die schweflige Säure vereinigt sich bloß mit dem Farbstoff der Wollenzeuge

und bildet mit ihm eine innige farblose Verbindung, welche auf der Faser haften

bleibt.

Man wendet die schweflige Säure in gasförmigem Zustand oder in Wasser aufgelöst

an.

Bleichen mit gasförmiger schwefliger Säure. –

Diese Operation, das sogenannte Schwefeln, ist sehr einfach; man braucht bloß in

eine Kammer aus Holz, welche luftdicht geschlossen ist und worin man die Zeuge

ausbreitet, ein Gefäß mit Schwefel zu bringen, den man anzündet. Die schweflige

Säure, das Product dieser Verbrennung, bleicht dann die Zeuge, womit sie in

Berührung kommt, vorausgesetzt daß man dieselben befeuchtet hat. Es kommt im

wesentlichen darauf an, die günstigste Einrichtung für eine gute Vertheilung der

Gewebe zu treffen, und außerdem zu einer solchen Verbrennung des Schwefels, daß

keine schweflige Säure verloren geht und die Zeuge keinen Schaden leiden können,

auch die schweflige Säure mit möglichst wenig Verlust benutzt wird.

Die Apparate zum Schwefeln sind von zweierlei Art: in den einen geschieht die

Verbrennung auf Kosten des Sauerstoffs der Kammer; in den andern durch Einlassen

einer gewissen Menge äußerer Luft.

Fig. 28 ist

der senkrechte Durchschnitt einer Kammer von beiläufig 5 Meter Breite, gleicher

Länge und 6 Meter Höhe. Ihre Thür schließt luftdicht und an den obern Ecken A, A befinden sich Oeffnungen, die mit Klappen versehen

sind, mittelst deren man die Luft erneuern kann. An den untern Ecken B, B befinden sich zwei andere Oeffnungen, welche man

mit Ziegeln verschließt und durch die man ein Gefäß mit brennendem Schwefel

einführen kann. Im Innern dieser Kammer, deren Boden mit Steinplatten belegt ist,

befestigt man 16 Balken P, P, welche zwei zu zwei in

vier Stockwerken angeordnet sind. Auf jeden dieser Balken und in ihrer ganzen Länge

sind hölzerne Bolzen oder Pflöcke V, V, von 2 Zoll 7

Linien bis 3 Zoll Länge, 1 1/2 bis 2 Zoll von einander entfernt befestigt, welche an

ihrem Ende mit einer Verstärkung versehen sind, und da sie schwach divergiren, die

Stücke von einem Balken zum andern zu spannen gestatten, ohne daß sie herabgleiten,

oder fallen können. Fig. 29 ist der horizontale Durchschnitt von einem dieser vier

Stockwerke; P, P, P, P sind die Balken und V, V, V, V die Bolzen zum Spannen. Man näht die Stücke,

welche man schwefeln will, zusammen, befestigt eines ihrer Enden an dem Bolzen,

welcher sich an einem Eck des Balkens vom obern Stockwerk befindet und fährt dann

mit dem Zeug zu dem ersten Bolzen des Rechens, welcher diesem Balken entspricht und

dessen Verzahnung in entgegengesetzter Richtung divergirt. Man führt den Zeug zum

zweiten Bolzen des ersten Rechens zurück, von diesem zum zweiten Bolzen des zweiten

Rechens und so fort, bis die durch die vier Balken gebildeten Rechen vollständig

behängt sind. Nachdem man dieselbe Operation auch in den untern Stockwerken

wiederholt hat, schließt man die Kammer luftdicht, und bringt durch die Oeffnungen

B, B die Schalen hinein, worin sich der angezündete

Schwefel befindet. Man verschließt diese Oeffnungen sogleich wieder und der Schwefel

verbrennt auf Kosten des Sauerstoffs, während die entstandene schweflige Säure sich

in dem Wasser auflöst, womit der Zeug getränkt ist, in die Poren des Gewebes

eindringt und es bleicht.

Diese Operation ist nicht so ökonomisch, als sie einfach ist; denn es läßt sich dabei

ein großer Verlust von schwefliger Säure gar nicht vermeiden. Der Schwefel dehnt bei

seiner Verbrennung die Luft der Kammer aus und zwingt sie, durch die Spalten, welche immer

in größerer oder geringerer Anzahl vorhanden sind (trotz aller Vorsicht beim

Verstopfen derselben), nach außen zu entweichen. Diese Luft reißt eine gewisse Menge

Säure mechanisch mit sich und die schweflige Säure welche nach der Operation in der

Kammer zurückbleibt, ist ebenfalls verloren, weil man sie hinauslassen muß, damit

die Arbeiter ohne Gefahr die geschwefelten Stücke abnehmen und eine neue Operation

beginnen können. Eine Fabrik, welche nicht wenigstens zwei solche Kammern zu ihrer

Verfügung hat, muß daher auch bei Anwendung dieses Verfahrens ihre Arbeiten öfters

unterbrechen. Dazu kommt noch, daß die Verbrennung des Schwefels, welchen man am

Boden der Kammer anzündet, oft erstickt wird, und die schweflige Säure, welche

dichter als die Luft ist, sich nicht gleichförmig in allen Theilen des Locals

verbreitet.

Um in dieser Hinsicht bessere Resultate zu erzielen, brauchte man nach meiner Ansicht

nur über der Kammer, außerhalb derselben, einen Herd mit Feuerraum anzubringen, über

welchen ein gekrümmtes irdenes Rohr geht, dessen einer Schenkel bis in die Mitte der

Kammer herabreicht, der andere aber an der Decke in der Kammer aufhört. Da die

Verbrennung des Schwefels im Local erfolgt, so müßte nothwendig ein Luftzug

stattfinden und die schweflige Säure würde sich über die Stücke des höchsten

Stockwerks in das untere Stockwerk ziehen, während die Luft, welche die mittlere

Region einnimmt, beständig zum Schwefelofen gelangen und ihn speisen müßte.

Die zwei folgenden Figuren stellen den Apparat zum Schwefeln dar, welcher in der

Fabrik des Hrn. D. Köchlin

angewandt wird. Er besteht aus zwei mit einander verbundenen Kammern von ungleicher

Größe.

Fig. 30 zeigt

sowohl den Aufriß von einer der Kammern, als den senkrechten Durchschnitt der

kleinern.

Fig. 31 ist

der horizontale Durchschnitt der zwei Kammern in der Höhe des ersten Stockwerks,

wohin man durch die Stiege H und durch die Thüren,

welche sich einander gegenüber befinden, gelangt.

a, a Feuerraum aus Backsteinen, worüber sich ein

Rauchrohr i befindet, welches mit der äußern Luft

communicirt. Dieser Feuerraum dient die Luft der Kammern zu erwärmen.

b Schieber, damit man die heiße Luft in das Innere der

Kammer gelangen lassen kann; man schließt ihn, sobald man den Schwefel verbrennen

will.

c Register aus Eisenblech, um von außen die Einführung

warmer Luft in die Schwefelkammer reguliren zu können.

d, d Kamine an den Ecken der Kammer, worin die

Verbrennung des Schwefels stattfindet.

e, e Thüren, durch welche man die mit Schwefel gefüllten

Schalen in die Kamine einführt.

f, f, f, f Balken, welche in den Wänden befestigt sind;

auf ihnen ruhen die hölzernen Stangen g, g, g, welche

zum Aufhängen der Stücke dienen.

h Stiege, welche zum obern Stockwerk führt.

Wenn die Stücke in diesen Kammern aufgehängt und die Thüren derselben gut

verschlossen worden sind, läßt man heiße Luft einströmen, bis die Temperatur darin

auf 20 bis 24° R. erhöht ist; man schließt dann das Register c und steckt die Schwefelschalen durch die Oeffnungen

e, e hinein; das schwefligsaure Gas, welches sich in

der Luft verbreitet, verbindet sich sowohl mit dem Wasser, womit die Zeuge getränkt

sind, als mit demjenigen, welches die Luft in gasförmigem Zustande enthält.

Einige von den Uebelständen, welche wir bei dem vorhergehenden Apparat bezeichnet

haben, finden auch bei diesem statt; man verliert ebenfalls schweflige Säure, so oft

man die Stücke aus der Kammer nehmen muß. Obgleich er aber kostspieliger

herzustellen ist, so ist er doch dem ersteren vorzuziehen, weil die Behandlung der

Stücke erleichtert ist, die Anwendung warmer Luft die Wirkung der schwefligen Säure

begünstigt und der zwischen beiden Kammern angebrachte Ofen nöthigenfalls zum

Ventiliren benutzt werden kann, wenn man die Luft in den Kammern erneuern will um

sich hineinbegeben zu können.

Beim Schwefeln mit schwefligsaurem Gas muß man die Stücke immer gehörig von dem

Feuerraum, wo sich die schweflige Säure bildet, mittelst schwach befeuchteter

Packtücher isoliren. Es würden sich sonst die Uneinigkeiten, welche der Schwefel

enthält, auf den zunächst befindlichen Zeugen ablagern und sie mehr oder weniger

beschädigen.

Bleichen mit flüssiger schwefliger Säure. –

Offenbar könnte das allgemein gebräuchliche Verfahren die Wollenzeuge zu schwefeln,

durch ein anderes ersetzt werden, welches bloß darin bestünde, daß man diese Stoffe

in Wasser taucht, worin schweflige Säure aufgelöst ist. Um nach letzterm Verfahren

genügende Resultate zu erhalten, müßte man aber das Bad auf eine Temperatur von 23

bis 25° R. bringen und darin nur so viel schwefligsaures Gas auflösen, daß

die angegebene Wärme kein Gas daraus entbindet,Diese schwer zu erfüllende Bedingung ist wohl die Ursache, weßhalb die

wenigen Fabrikanten, welche das Bleichen mit flüssiger schwefliger Säure

einführten, es bald wieder aufgaben. weil sonst nicht nur schwefligsaures Gas rein verloren ginge, sondern auch die

Arbeiter belästigt würden. Um den geeigneten Sättigungsgrad zu erreichen, muß der

Fabrikant zuerst eine Portion Wasser bei der gewöhnlichen Temperatur mit Gas

sättigen und dann ermitteln, in welchem Verhältniß diese Auflösung mit gewöhnlichem

Wasser verdünnt werden kann, ohne schweflige Säure zu entbinden, wenn man die Zeuge

bei der angegebenen Temperatur hineintaucht.

Das wohlfeilste, leichteste und bequemste Verfahren zur Bereitung des schwefligsauren Gases besteht darin, ein Gemenge von

entwässertem Eisenvitriol (oder schwefelsaurem Eisenoxyd, wo man solches besitzt)

mit Schwefel zu calciniren. Man kann dazu gußeiserne Cylinder benutzen, wie man sie

zur Fabrication der Salpetersäure anwendet, mit dem Unterschied daß man sie etwas

länger macht; am besten wäre es an dem vorderen Theil derselben, nämlich an dem Ende

wo das Gas austritt, eine 7 bis 11 Zoll lange Schicht entwässerten Eisenvitriols

hineinzubringen und den übrigen Raum dann mit einem Gemenge von 24 Theilen dieses

Salzes und 10 Theilen Schwefel auszufüllen, dessen Zersetzung schon unter der

dunkeln Rothglühhitze erfolgt. Die Cylinder müßten so erhitzt werden, daß der Theil,

wo sich der Eisenvitriol befindet, zuerst der Einwirkung des Feuers ausgesetzt ist,

damit in dem Maaße als die Hitze das Gemenge erreicht, der sich verflüchtigende

Schwefel eine Schicht heißen Eisenvitriols vorfindet und dadurch in schweflige Säure

verwandelt wird. Das aus dem Cylinder kommende Gas müßte man zu seiner Reinigung auf

den Boden einer Kufe leiten, welche mit befeuchtetem Stroh oder Moos gefüllt ist und

dann erst in einen Kasten mit Wasser, welcher mit einer Rührvorrichtung versehen

ist. Wasser von gewöhnlicher Temperatur absorbirt sein 43faches Volum

schwefligsauren Gases.

Wenn die Zeuge gehörig entfettet und mittelst schwefliger Säure entfärbt worden sind,

gibt man ihnen immer, besonders den halbwollenen (mit

baumwollener Kette), eine Bläuung, welche den Zweck hat das Weiß derselben zu

erhöhen, oder vielmehr die gelbliche Farbe, welche sie gewöhnlich beibehalten, zu

verdecken. Vor einigen Jahren gab man ihnen diese blaue Färbung mittelst eines

Präparats, dessen Basis Kupfer war; dieses Verfahren zu bläuen wurde aber

aufgegeben, weil man fand, daß so behandelte Zeuge, die mit aller möglichen Sorgfalt

gedruckt worden waren, nach dem Dämpfen auf den reservirten Stellen des Gewebes

öfters mehr oder weniger dunkle Flecken bekamen, die wie Hr. Chevreul gezeigt hat, von Kupfer

herrührten.Polytechn. Journal Bd. LXII S. 157

und Bd. XCIV S. 205. Heutzutage benutzt man zum Bläuen Indigocarmin oder essigsauren Indigo,

entweder rein oder mit Thonerde vermengt.

Wir wollen nun einige Verfahrungsarten zum Bleichen der Wollenzeuge, welche man im

Großen in den Fabriken anwendet, zusammenstellen.

Erstes Verfahren.

Angenommen man habe 40 Stücke, jedes von 45 Meter Länge, gesengt und im Fluß

gewaschen, sodann je 4 auf zehn Walzen aufgerollt, so kommen nun diese Stücke:

1) Dreimal durch ein Bad aus 11 Kilogr. krystallisirter Soda und 2

8/10 Kilogr. Seife, welches auf 32° R. erwärmt ist und dem man 300 Gramme (10

Unzen) Seife nach dem ersten Passiren jeder Walze zusetzt.

2) Zweimal durch ein auf 32° R. erwärmtes Wasser.

3) Dreimal durch ein BadDa der oben beschriebene Kasten 250–300 Liter

(Kilogramme) Wasser enthält, so enthält das Bad 4 1/2 bis 5 Gewichtstheile

Salz auf 100 Theile Wasser. von 11 Kilogr. krystallisirter Soda, welches auf 40° R. erwärmt ist,

und dem man, damit es seine Stärke behält, 300 Gramme (10 Unzen) krystalisirte Soda

nach dem ersten Passiren jeder Walze zusetzt.

4) Zwölf Stunden lang in die Schwefelkammer, worin man 250 Gramme

(8 1/4 Unzen) Schwefel per Stück oder 11 Kilogr. zum

Bleichen von 40 Stücken verbrennt.

5) Dreimal durch ein Bad, welches 13 1/2 Kilogr. krystallisirte

Soda enthält, auf 40° R. erwärmt ist und dem man 300 Gramme (10 Unzen)

krystallisirte Soda nach dem ersten Passiren jeder Walze zusetzt.

6) Ein zweitesmal durch die Schwefelkammer, wie bei Nr. 4.

7) Dreimal durch ein Sodabad von 40° R. wie bei Nr. 5.Anstatt die Seife und die krystallisirte Soda, welche man während der

Operation zusetzen muß, abzuwiegen und aufzulösen, hat man Auflösungen

dieser Substanzen vorräthig, damit man nur den Gewichten entsprechende

Raumtheile abzumessen braucht; man löst nämlich auf:In100 19 1/2Kilogr. heißen WassersKilogr.

krystallisirte Sodaum das Sodabad zu haben.Und in100 18Kilogr. kochenden WassersKilogr.

Marseiller Seifeum das Seifenbad zu haben.

8) Zweimal durch Wasser, welches auf 32° R. erwärmt

ist.

9) Zum drittenmal zwölf Stunden lang in die Schwefelkammer.

10) Zweimal in lauwarmes Wasser und sodann in kaltes Wasser.

11) Zum Bläuen, indem man sie durch Wasser passirt, welches mit

Indigocarmin oder essigsaurem Indigo gefärbt ist.

Zweites Verfahren.

Wenn die Stücke gesengt und in lauwarmem Wasser gereinigt worden sind, kommen

sie:

1) Zehn bis zwanzig Minuten lang in ein auf 40° R.

erwärmtes Bad, welchem man 6 Liter Sodabad für jede Walze von 4 Stücken zusetzt.

2) Fünfzehn bis zwanzig Minuten lang in ein auf 40° R.

erwärmtes Seifenbad, welchem man 6 Liter Seifenbad für jede Walze von 4 Stücken

zusetzt.

3) Acht bis zehn Stunden lang in die Schwefelkammer, worin man

beiläufig 7 Kilogr. Schwefel auf 40 Stücke verbrennt.

4) Zehn Minuten lang in ein auf 36° R. erwärmtes Sodabad,

welchem man 1 Liter Sodabad für jede Walze von 4 Stücken zusetzt.

5) Zwanzig Minuten in ein auf 40° R. erwärmtes Seifenbad,

welches mit 4 Litern Seifenbad für jede Walze unterhalten wird.

6) In einen Kasten mit Walzen, welcher mit lauwarmem Wasser

gefüllt ist, um sie gut zu reinigen.

7) Acht bis zehn Stunden lang in die Schwefelkammer wie bei Nr.

3.

8) Zehn Minuten lang in ein Sodabad wie bei Nr. 4.

9) Zwanzig Minuten lang in ein Seifenbad wie bei Nr. 5.

10) In ein Bad von lauwarmem Wasser, um sie gut zu reinigen.

11) Zum drittenmal in die Schwefelkammer wie bei Nr. 3.

12) Zwanzig Minuten lang in ein Sodabad wie bei Nr. 4.

13) In eine Kufe mit Walzen, welche mit lauwarmem Wasser gefüllt

ist.

14) Behufs des Bläuens in ein Bad, welches aus Thonerdehydrat und

Indigocarmin besteht, die in Wasser suspendirt sind, worin ein wenig Seife aufgelöst

ist.

Bei den zwei so eben beschriebenen Verfahrungsarten sind die Operationen zum

Entfetten nicht ausreichend, um dem Gewebe bis zu der Zeit, wo man es dem

schwefligsauren Gas aussetzt, alles Fett zu entziehen; das Schwefeln ist daher auch

nicht wirksam genug und es entstehen beim Färben der Zeuge, besonders in zarten

Farben, nicht selten Flecken. Diese Uebelstände finden bei folgendem Verfahren nicht

mehr statt.

Drittes Verfahren.

Nachdem man die rohen Gewebe gesengt und in Wasser gewaschen hat, muß man sie:

1) Zweimal in einem alkalischen Seifenbad Passiren, welches aus 20

Kilogr. krystallisirter Soda und 4 Kilogr. Seife besteht und auf

48–52° R. erwärmt ist.

2) In heißem Wasser reinigen.

3) Zweimal in einem auf 48–52° R. erwärmten Bad von

10 Kilogr. krystallisirter Soda passiren.

4) In heißem Wasser reinigen.

5) Zehn Stunden lang in die Schwefelkammer bringen, worin man 10

Kilogr. Schwefel oder 250 Gramme (8 1/4 Unzen) per Stück

verbrennt.

6) Sie in heißem Wasser reinigen.

7) Zweimal in einem auf 48–52° R. erwärmten Bad

passiren, welches 7 Kilogr. krystallisirte Soda enthält.

8) Zweimal in einem auf 48–52° R. erwärmten Bad

passiren, welches 5 1/2 Kilogr. krystallisirte Soda enthält.

9) In heißem Wasser reinigen.

10) In die Schwefelkammer bringen, worin man 7 Kilogr. Schwefel

oder 175 Gramme (5 4/5 Unzen) per Stück verbrennt.

11) In lauwarmem Wasser passiren.

12) In einem Indigocarmin-Bad passiren, um sie zu

bläuen.

Sollen die zu bleichenden Zeuge in dunkelfarbigen Böden, einzeln stehenden Bouquets

etc. bedruckt werden, so kann man mit der sechsten Operation (Reinigen der Stücke in

warmem Wasser) aufhören und sie bläuen. Sollen hingegen die Zeuge hellfarbige Böden

erhalten, so ist es unumgänglich nöthig die ganze Reihe der angegebenen Operationen

mit ihnen durchzumachen, um die (S. 289) erwähnten Flecken zu vermeiden.

Die Hauptbedingungen beim Bleichen der wollenen und halbwollenen Zeuge sind also:

1) das Gewebe gut zu entfetten, wozu man dadurch gelangt, daß man es gleich von

Anfang an mit Seife behandelt, hierauf mit kohlensaurem Natron, und es häufig in

warmem Wasser auswascht;

2) das Gewebe während des Schwefelns gegen die directe Einwirkung des schwefligsauren

Gases zu verwahren, damit dessen Unreinigkeiten nicht den Zeug beschädigen oder

wenigstens Flecken darauf hervorbringen können;

3) die Zeuge nach dem Schwefeln in einem nicht zu heißen Wasser auszuwaschen, damit

die Verbindung der schwefligen Säure mit dem Farbstoff nicht zum Theil zerstört

wird.

Tafeln