| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zum Behauen und Zurichten der Mühlsteine, worauf sich Samuel Heseltine, Civilingenieur zu Bromley in der Grafschaft Middlesex, am 22. Decbr. 1845 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. LXV., S. 341 |

| Download: | XML |

LXV.

Verbesserungen an Maschinen zum Behauen und

Zurichten der Mühlsteine, worauf sich Samuel Heseltine, Civilingenieur zu Bromley in

der Grafschaft Middlesex, am 22. Decbr. 1845

ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of arts, Octbr. 1846, S.

174.

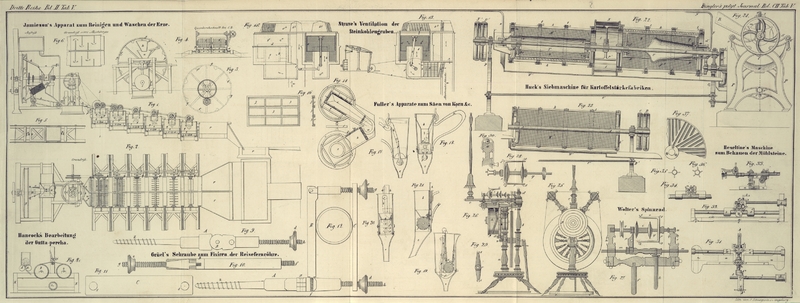

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Heseltine's Maschinen zum Behauen der Mühlsteine.

Fig. 31

stellt die verbesserte Maschine im Grundriß,

Fig. 32 im

Seitenaufrisse und

Fig. 33 im

Querschnitte nach den punktirten Linien AB und A*B*, Fig. 31, dar. a, a, a ist ein solider gußeiserner Block oder Platte,

welche das Fundament oder Gestell der Maschine bildet. Wenn die Maschine in Gebrauch

ist, so liegt diese Platte flach auf dem Stein, und um das Gleiten derselben zu

verhüten, ist ihre untere Seite mit Holzstücken versehen, welche in Vertiefungen

eingefügt und mit Leder oder einem andern geeigneten Material überzogen sind. b, b ist eine kreisrunde Leitschiene, die sich von dem

einen Ende der Fundamentplatte a, a bis zum andern

hinzieht und, wie Fig. 32 zeigt, an beiden Enden in Lagern oder Hülsen ruht. Der erhöhte

Theil c, c der Fundamentplatte bildet eine Schiene,

worauf ein Frictionsrad läuft, welches auf die nachher zu erläuternde Weise mit dem

Schlitten d, d verbunden ist. Dieser Schlitten ist mit

zwei Hülsen e, e versehen, welche die Leitstangen b, b umfassen, dabei aber während der Operation eine

leichte Verschiebung des Schlittens längs dieser Stange gestatten. Das äußere Ende

des Schlittens ruht auf dem erwähnten Frictionsrade f.

g, g ist die Achse, welche den Arm enthält, woran der

Meißel angebracht ist. Sie ist an ihrem einen Ende mit einer Schraube versehen, die

durch eine in der hohlen Welle h angebrachte

Schraubenmutter Fig. 33 tritt. Das entgegengesetzte Ende der Welle g, g ist kurbelförmig abgebogen und enthält einen Sattel i, i, durch den bei j, j der

Meißelhälter gesteckt ist. Der Sattel i, i dient dem Arm

des Arbeiters als Stütze. Der Meißelhälter ist an seinem Ende mit einer Hülse k versehen, welche einen zur Aufnahme des Meißels

dienlichen Holzblock festhält. Die Hülse und der Holzblock sind so eingerichtet, daß

sie dem Arbeiter den Gebrauch der gewöhnlichen Instrumente gestatten. Das andere

Ende des Meißelhälters geht, wie gesagt, durch ein im Sattel befindliches Loch und

kann mittelst einer Schraube l festgestellt werden. Da der Sattel an dem

kurbelförmig abgebogenen Ende der Welle g befestigt ist,

so kann er in eine schwingende Bewegung gesetzt und dem Meißelhälter eine

auf- und niedergehende Bewegung ertheilt werden. Die Theile m, m dienen zum Festschrauben des Sattels, damit er sich

nicht seitwärts verschieben könne. Da die fortwährend oscillirende Bewegung des

Sattels eine Abnutzung der sich reibenden Flächen veranlaßt, so macht man diese bei

2, Fig. 33,

conisch, so daß der Sattel durch Anziehen der Mutter m

doch stets anschließend erhalten werden kann. Da die Instrumente, womit die Steine

behauen werden, nicht immer genau die gleiche Länge haben können, und da es absolut

nothwendig ist, daß die Schneide des Meißels nicht nur ganz gerade und rechtwinkelig

zu seiner Länge sey, sondern auch, daß sie stets einen sanften Schlag in vollkommen

verticaler Richtung gegen den Stein führe, so muß die Lage des Drehungspunktes des

Meißelhälters von Zeit zu Zeit in dem Maaße verändert werden, als sich die Länge des

Meißels durch die Abnutzung vermindert. Dieser Zweck wird durch einfaches Erheben

oder Niederlassen der Kurbel, womit der Sattel i, i

verbunden ist, erreicht. Die Welle g ist mit einer

Leiste n, n versehen und tritt durch einen in einem der

Lager angeordneten Cylinder oder Hals o. Die Leiste n verhindert die Drehung der Welle in dem Hals o, gestattet jedoch eine seitliche Verschiebung

derselben. Die Drehung des Halses o in seinem Lager wird

durch eine Schraube p verhindert, die ihn festhält, der

Welle g jedoch die Seitenbewegung gestattet. Hieraus

erhellt nun, daß durch einfache Lösung der Schraube p

der Hals o frei in seinem Lager sich drehen und die

Welle g mitnehmen kann; und mit Hülfe dieser Anordnung

kann die Kurbel und mit ihr der Drehungspunkt des Meißelhälters nach Erforderniß

höher oder niedriger gestellt werden. Diesen Umstand betrachtet der Patentträger als

eine sehr wichtige Verbesserung.

Das entgegengesetzte schraubenförmige Ende der Welle g

tritt, wie oben bemerkt, durch eine in der hohlen Welle h befindliche Schraubenmutter; die Welle h

ruht in einem Lager r und ist zur Verhütung jeder

Seitenbewegung mit Flanschen 3, 3, Fig. 33, versehen. Ein an

die Welle h geschraubter Hals ist mit einem

sternförmigen Rade s versehen, womit er durch den Daumen

der linken Hand umgedreht werden kann. Um die Feinheit der in den Stein gehauenen

Linien zu reguliren, und zu verhüten, daß sich das Sternrad s zu weit umdrehe, ist das letztere von einem Theil t umschlossen, welcher verhütet, daß mehr als ein Arm des Rades zugleich

und daß sich der Arm mehr als die regulirte Distanz vorwärts bewege. Dieser Theil

des Apparates ist Fig. 34 abgesondert dargestellt. Der Abstand der Linien auf dem Stein kann

durch Anwendung von Rädern mit mehr oder weniger Speichen, Fig. 35 und 36, abgeändert

werden. Aus dieser Einrichtung erhellt daß, wenn das Rad s umgedreht wird, dasselbe den hohlen Cylinder h mit sich nimmt und dadurch die Welle g mit

dem Meißelhälter und dem Meißel zur Seite bewegt.

Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Nachdem der Arbeiter die Maschine in

einer geeigneten Lage flach auf den Stein gelegt hat, schiebt er den Schlitten d, welcher den Meißelhälter trägt, nach dem einen Ende

der Maschine und beginnt seine Operationen, indem er den Meißelhälter mit seiner

rechten Hand, und die hohle Welle h mit seiner linken

Hand ergreift, wobei sein Daumen auf dem Theile t, der

rechte Arm aber auf dem Sattel i, i liegt. Auf diese

Weise beherrscht er den ganzen Wagen, und kann ihn innerhalb der Gränzen der

Maschine nach Belieben vor- und rückwärts bewegen. Er schlägt nun mit der

Schneide des Meißels auf den Stein und kann nöthigenfalls nach jedem Schlag den

Schlitten zurückbewegen, bis dieser am entgegengesetzten Ende der in Bearbeitung

begriffenen Linie anlangt. Nachdem auf diese Weise eine Linie in vollkommen gerader

Richtung gehauen ist, bewegt der Arbeiter, um dicht an derselben und parallel mit

ihr eine andere Linie zu hauen, mit seiner linken Hand den Schlitten wieder nach dem

andern Ende der Maschine und dreht das Sternrad s um

einen Einschnitt, wodurch das Schneidinstrument um ein Geringes zur Seite bewegt

wird, um eine zweite Linie zu bearbeiten. Durch Wiederholung dieser Operation erhält

man eine behauene Oberfläche, wie sie Fig. 37 darstellt.

Tafeln