| Titel: | Wolter's verbessertes Spinnrad. |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. LXVI., S. 344 |

| Download: | XML |

LXVI.

Wolter's verbessertes

Spinnrad.

Aus Riecke's Wochenblatt für Land- und Hauswirthschaft,

1846, Nr. 29.

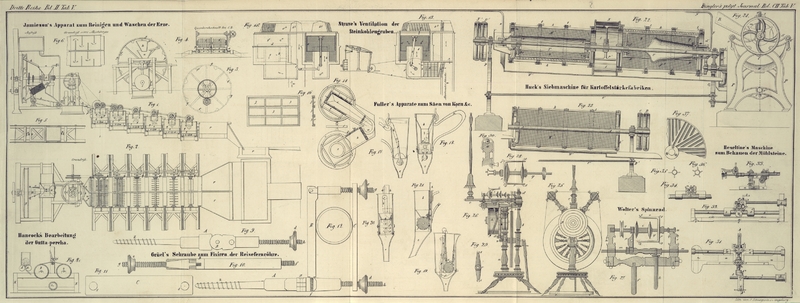

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Wolter's Spinnrad.

Das alte Spinnrad ist ein ganz fehlerhaftes Instrument, denn es ist ein großer Mangel

daß die Spule und die Spindelflügel unbeweglich auf einem Flecke sich um die Spindel

drehen, weil dadurch eine fortdauernde Unterbrechung des Spinnens durch das

Fortlegen oder Forthaken des Fadens entsteht, die allezeit Ungleichheiten des Fadens

erzeugt, abgerechnet den Zeitverlust, welcher dem Spinner dadurch erwächst. Sodann ist sehr zu

tadeln, daß die Spindelöffnung gewöhnlich scharf und kurz abgeschnitten zu seyn

pflegt, wie ein deutscher Schlüssel, denn immer leidet dadurch die Flachsfaser,

indem sie durch Reiben an der scharfen Kante rauh und baumwollenartig, also

beschädigt wird. Noch schlechter aber sind die gewöhnlichen dünnen Drahthäkchen des

Spindelflügels, welche schon in neuem Zustande durch den scharfen Bug oder das

scharfe Brechen der Bastfaser diese in Beziehung auf Dauerhaftigkeit und Festigkeit

beschädigen, noch mehr aber alsdann, wenn die Häkchen durch den Gebrauch stark

ausgenutzt sind, wo sie als scharfe Instrumentchen die Faser geradezu schaben und

oft zerschneiden, wodurch dann arg beschädigtes ungleiches Garn geliefert wird, und

der Spinner nebenbei viele Zeit durch das Wiederanknüpfen des Fadens verliert.

Nun ist aber leicht einzusehen, daß das Handgespinnst mit dem reinen

Maschinengespinnst nur dann die Concurrenz aushalten kann, wenn es sich durch seinen

innern Werth sehr auszeichnet, und wenn es nicht viel theurer ist als letzteres. Es

müssen also Spinnräder construirt werden, die ein tadelloses Product liefern, und

auf welchen ein Arbeiter in derselben Zeit noch so viele Arbeit macht, als auf den

gewöhnlichen unvollkommenen Spinnrädern. Diese Aufgabe zu lösen, haben sich Dreher

Wolter zu Breslau und Gutsbesitzer Pelz zu Seitendorf in Schlesien vorgenommen und haben ein

Spinnrad construirt, das vorzüglich anwendbar bei einfacher Handspinnerei, sich aber

namentlich von auffallendem Nutzen bei der Doppelhandspinnerei auf zwei Spulen bei

einem Rade zeigt, welche Spinnmethode bei einem gewissen Grade von Feinheit des

Gespinnstes als die allein beste anerkannt werden muß. Wolter fertigt sowohl einfache als Doppelräder. Die Abbildungen geben

genaue Ansichten des Wolter'schen Spinnrades.

Bank und Tritt sind bei diesem Rade ganz wie gewöhnlich ausgeführt. In der Bank

befinden sich, wie Fig. 26 zeigt, a und b zwei Säulen, in welchen das Schwungrad hängt. In der Säule b befindet sich ein senkrechtes Loch, worein eine

Schraube d paßt, mittelst welcher der Arm c gehalten wird, der den Rockenstecken trägt. Die Säule

a (Fig. 25, e, e) theilt sich oben in zwei Arme, welche der Länge

nach durchbohrt sind, um den Zapfen f des

Spillengestelles (Fig. 27) aufzunehmen. Eine Schraube hält diesen Zapfen in der Höhe fest,

welche die Spannung der Schnur des Schwungrades erfordert. Ferner trägt die Säule

a auf einem in derselben nach vorn vorragenden,

unter rechtem Winkel gegen die Säule stehenden Zapfen einen Hohlcylinder (Fig. 25 und

26, g), welcher auf seinem Umkreise mit einem schiefen

Ausschnitt (Fig. 26, h) versehen ist. Der Raum, welchen dieser schiefe

Ausschnitt auf der Länge des Cylinders einnimmt, ist der inneren Länge der Spule i (Fig. 26, 27 und 28) gleichlaufend und

dazu bestimmt, bei Umdrehung des Cylinders den Zapfen hin und her zu führen und

mittelst des Zapfens k (Fig. 27) auch den mit ihm

verbundenen Schieber m, m (Fig. 27), welcher mit

seinen äußern Enden sich in den Säulchen n, o (Fig. 27 und

30)

schieben kann. Der Schieber m, m trägt eine Gabel p (Fig. 27), welche die

Spule i (Fig. 27) an ihrem äußeren

Halse faßt und auf der eisernen Spille q (Fig. 27) hin

und her führt. Auf jeder Seite des Flügels r (Fig. 27)

befinden sich zwei offene Oehren von glashartem Stahl s

und t (Fig. 26, 27, 28 und 29). Durch t gelangt der Faden auf die Spule i (Fig.

26, 27 und 28). Wenn nun der Cylinder g (Fig. 25 und 26) bei seiner

Umdrehung mittelst h durch k, m,

m und p (Fig. 27) die Spule hin

und her führt, so wird sich der Faden, der von t auf i kommt, gleichmäßig auf derselben von einem Ende bis

zum andern neben einander aufwinden. Die eiserne Spille q (Fig.

27 und 28) hat eine trichterförmige Oeffnung bei u,

damit der Faden nicht gezwungen wird, eine zu kurze Biegung in das Rohr der Spille

zu machen und Schaden zu leiden; eben so ist auch die Oeffnung in der eisernen

Spindel u, durch welche der Faden auf s und t steigt, abgerundet

ausgefeilt, daß hier eben so wenig als durch die ziemlich starken Oehren der

Flachsfaser irgendwie beschädigt werden kann. Der Cylinder g (Fig.

25 und 26) kann auf zweierlei Art in Bewegung gesetzt werden. Die erste ist hier

abgebildet und besteht aus einem Getriebe mit Zahnrädern. Die Radwelle hat vorn

einen Vierling v (Fig. 26), der in ein

16zähniges Rad eingreift, und mit diesem ist vorn ein gleicher Vierling x auf Fig. 26, als an der

Radwelle verbunden, welcher Vierling x in den mit Zähnen

besetzten Kranz y, y des Cylinders g, Fig. 27, eingreift, und

somit den Cylinder fortbewegt, sobald das Schwungrad durch den Tritt in Umschwung

gesetzt wird. Die andere Art geschieht ohne Zahnräder mittelst Schnurscheiben. Diese

ist bei weitem billiger und versieht bei einiger Aufmerksamkeit ganz dieselben

Dienste. Die Schnur des Schwungrades geht wie gewöhnlich über das Rad und die Winkel

der Spille einmal herum. Noch ist endlich zu bemerken, daß über das Säulchen o (Fig. 27), wie auf der

besondern Zeichnung Fig. 25 zu ersehen ist, ein Lederstreifen sich legt, welcher mittelst des

Zäpfchens z angespannt wird; damit kann die Spille zu

langsamerer oder schnellerer Bewegung genöthigt werden, wodurch der Faden mehr oder

weniger gedreht wird. Durch eine an der Gabel p (Fig. 27)

befindliche Stellschraube kann auch die Spule mehr oder weniger angehalten werden, wodurch das

Aufnehmen des Fadens auf die Spule ganz genau regulirt zu werden vermag.

Für ein Spinnrad mit einer Spille gilt ganz derselbe Mechanismus, nur daß hier die

Spille in der Mitte über dem Rade, der Rocken aber links steht, während beim

Doppelrade, wie aus der Zeichnung Fig. 25 ersichtlich ist,

die Spillen rechts und links angebracht sind, der Rocken aber in der Mitte steht.

Wolter liefert das einfache Spinnrad mit Zähnen zum

Preise von 5 Thalern oder 8 fl. 45 kr., das Doppelrad aber mit Zähnen um 6 1/2 Thlr.

oder 11 fl. Mit Schnurscheiben werden beide Räder jedes um 2 Thlr. oder 3 fl. 30 kr.

billiger hergestellt.

Eduard Pelz ließ das Wolter'sche Spinnrad von mehreren fertigen Spinnern erproben, und es hat sich

ergeben, daß dasselbe schon jetzt den vollkommensten Faden auf leichteste Art

herstellen läßt, indem der Spinner dabei nicht so ganz zum Sklaven seiner

einförmigen Beschäftigung gemacht wird, weil seine Aufmerksamkeit nur da zu seyn

braucht, wo sich der Faden bildet, d.h. oben an dem Rocken.

Tafeln