| Titel: | Ueber künstliches, von der Witterung unabhängiges, Arbeit und Zeit ersparendes Trocknen des Torfs; von Robert Mallet. |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. LXXXV., S. 425 |

| Download: | XML |

LXXXV.

Ueber künstliches, von der Witterung

unabhängiges, Arbeit und Zeit ersparendes Trocknen des Torfs; von Robert Mallet.

Aus dem Practical Mechanics' Magazine, 1846, Bd. V S.

119.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Mallet, über künstliches Trocknen des Torfs.

Den Torf zu verkohlen, um ein gutes Brennmaterial daraus zu machen, wie von Mehreren

versucht ward, führt aus mehreren Gründen nicht zum Zweck. Wegen ihrer großen

Zerreiblichkeit verträgt die Torfkohle den Transport nicht; sie kömmt in den Oefen

mit bloßem Luftzug nicht durch und durch, sondern nur äußerlich zum Glühen; bei

Anwendung von Gebläsen wird sie in Stücken oder Staub davon geführt. Zum

Eisenschmieden taugt sie nicht, und endlich geht durch die Verkohlung bei weitem der

größte Theil der Heizkraft des Torfs verloren. Während die Steinkohle beim

Verkohksen etwa 25 Proc. an Gewicht verliert und 75 Proc. harte Kohks zurückläßt,

findet beim trocknen Torf das umgekehrte Verhältniß statt, was alles der Torfkohle

als Brennmaterial keineswegs zur Empfehlung gereicht.

Hr. Mallet's Vorschlag, den

Torf in ein wohlfeiles und vortreffliches Heizmaterial zu verwandeln, scheint das

einzige bis jetzt bekannte brauchbare zu seyn und besteht darin, den Torf in Oefen

schnell zu trocknen, wodurch ein dichtes, festes Brennmaterial gewonnen wird.

Die Verbesserungen des Hrn. Mallet in der Behandlung des Torfs bestehen: 1) in dem Verfahren der

Einsammlung und Aushebung desselben aus dem Torfmoor; 2) in dem Verfahren seiner Zubereitung

(Trocknung).

Zur Einsammlung des Torfs empfiehlt er das holländische Verfahren einzuführen, statt

des Ausstechens in Rasen. Die weitere Behandlung besteht im sorgfältigen Austrocknen

des so gewonnenen Torfs in zweckmäßig construirten, mit Torfabfällen geheizten

Darren.

Der von Hrn. Mallet

vorgeschlagene Trockenofen besteht in einem großen horizontalen Heizcanal, oder

einem langen Raum, durch welchen ein langsamer aber stetiger Strom heißer und

trockener Luft, Gase etc. zieht, nämlich von einem oder mehreren Feuern aus, die

sich an dem einen Ende befinden, welche mit Torfabfällen unterhalten werden; am

andern Ende ist der Trockenraum mit einem oder mehreren verticalen Kaminen versehen,

welche den Zug bewirken. Der noch moorfeuchte oder höchstens in einem gewissen Grad

lufttrockene Torf wird auf den flachen, gegitterten Bodenplatten leichter Blockwägen

oder vierrädriger Schienenbahnwaggons locker aufgeschichtet, welche Wägen ohne

Kasten auf einer leichten, durch die ganze Länge der Trockenkammer gelegten

Eisenbahn fortlaufen. Der noch feuchte Torf fährt in den Raum bei dem kühlern oder

Kaminende ein, und die successive trocknenden Wagenlabungen fahren dann nach

einander am wärmern oder Heizende hinaus, um neu nachkommenden Platz zu machen.

Beide Enden des Trockenraums sind, wenn im Gebrauche, mit gewöhnlichen hölzernen

Klappthüren verschlossen; der vom Feuer herkommende Luftzug aber geht noch durch ein

anderes Paar Thüren von Drahtgeflecht (welches über einen eisernen Rahmen gespannt

ist), ehe er in den Torfraum tritt; auf diese Weise werden alle Feuerfunken

aufgehalten und die Gefahr der Entzündung des scharf ausgetrockneten Torfs ist

abgewendet.

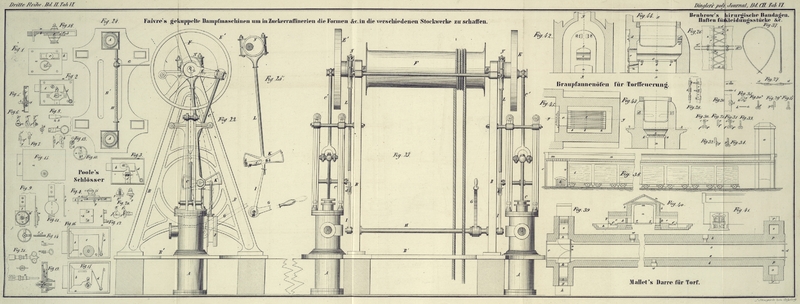

Fig. 38 ist

ein Längendurchschnitt des Trockenraums und Fig. 39 ein Grundriß und

Horizontaldurchschnitt desselben gerade über den Rosten f, f.

a, a ist der Trockenraum oder horizontale Heizcanal, dessen Durchschnitt

hier 8 Fuß breit und 8 Fuß hoch, auf 100 Fuß Länge angenommen ist. Dieß sind die

größten Dimensionen für solche Trockenräume oder Darren, doch kann man sich damit

nach den Umständen der Oertlichkeit, der Nachfrage nach Heizmaterial etc. richten.

Die Mauern des Feuercanals b, b sind von rohem

Mauerwerk, äußerlich mit Lehmmörtel beworfen und von hinlänglicher Stärke, um ein

aus 6 Zoll Ziegelhöhe und 12 Zoll Bogenhöhe gemauertes Gewölbe zu tragen, wodurch

das Dach oder vielmehr die Decke des Canals gebildet wird, der auf diese Weise durchaus

feuerfest ist. Damit das Gewölbe nicht ausweichen kann, braucht man nur die

Seitenmauern mittelst einiger Eisenstäbe quer unter der Decke in Abständen von 5 Fuß

zu verankern. c ist das Paar hölzerner Klappthüren an

der Feuerseite; d dasjenige am Kaminende. Diese Thüren

öffnen und schließen sich unten über den Schienen s, s,

und bei ihrem Verschließen wird der zwischen ihnen und der Oberfläche des Bodens

bleibende leere Raum mit einigen Schaufeln Torfklein ausgefüllt; sie können von 1

1/2zölligen gefugten Pfosten verfertigt werden. Die Thürständer, ebenfalls aus

Pfosten von ungefähr 6 Zoll bestehend, sind eingemauert; die Angeln sind von Eisen,

wie gewöhnlich, und werden beim Verschließen mit einem eisernen Riegel zugehalten.

e, e sind die beiden Feuerstellen, auf jeder Seite

einer, zum Heizen der Trockenräume. Torfklein und die Haidedecke des Torfmoors, die

keines starken Zugs bedürfen, werden darin verbrannt. Man zündet am besten eine

große Masse davon auf einmal an; deßhalb besteht nur ein kleiner Theil der

Bodenplatte dieser Feuerstellen aus Roststangen f, f.

Damit das Heizmaterial nicht in den Trockenraum hineinfalle, wird es durch die

Gitter k, k zurückgehalten. g,

g sind die Feuerthüren. h, h die Aschenräume.

Der Zug zu diesen Feuern kann durch die Thüren q, q

(Fig. 40

und 41), der

Heizräume und Aschenfälle völlig abgeschlossen werden. v

ist das Thürenpaar, welches aus Kupferdrahtgewebe zwischen eisernen Rahmen besteht

und das Hinausfahren von Funden verhindert; da diese Thüren ganz an die Decke des

Trockenraums anschließen müssen, wird das Dach hier nicht durch das fortgesetzte

6zöllige Ziegelgewölbe gebildet, sondern es sind 12 und 6zöllige Backsteine

hochkantig zwischen die leichten gußeisernen Sparren wagerecht eingelassen und die

Decke stößt also bei m ganz platt auf. Wenn die

Drahtthüren, wie Fig. 38 und 39 zeigen, geschlossen

sind, so bilden sie quer vor dem Trockenraum einen feindurchlöcherten Verschluß. Sie

öffnen sich nach k, k zu, damit die Wägen mit

getrocknetem Torf herausfahren können; da aber hiebei der trockene Torf an den

Mündungen der Feuerstellen k, k vorüber muß, so hat man

zu verhüten, daß Funken oder Flammen zum Torf herüberspringen. Die Drahtthüren sind

daher so angebracht, daß sie, geöffnet, sich an die Mündungen dieser Feuerstellen

k, k zurücklegen und dadurch die Torfwägen

beschützen. Um die Wärme zusammenzuhalten und das Gewölbe l,

l vor dem Wetter, Regen etc. zu schützen, wird ein Schiefer- oder

Ziegeldach etc. n, n darauf gesetzt, wobei zwischen dem

Scheitel des Bogens und dem Dach ein freier Raum für die Luft gelassen wird.

o, o sind die Kamine. p, p

die Stellen wo sie in den Trockenraum einmünden. Die Rauchabzugöffnungen befinden sich unten am

Boden, um die kühlste, dichteste und feuchteste Luft zuerst wegzusaugen. Diese

beiden Kamine kann man auch oberhalb des Dachs sich in einen vereinigen lassen. Ein

jeder derselben hat 4 Fuß Weite im Lichten und 25 Fuß Höhe. Am Fuße eines jeden

befindet sich außen ein schmaler Canal r, r, der als

Feuerraum dient, um am Anfang etwas trocknen Torf anzünden zu können, damit ein

starker Zug entsteht. Diese Canäle werden dann mit einigen Schaufeln Torfklein

verstopft.

Die Auslaßthüren d sind in jeder Hinsicht jenen bei c gleich, öffnen sich aber nach außen und legen sich

ganz zurück. s, s ist die Schienenbahn; die

Kantenschienen von 14 Pfd. Gewicht per Yard sind

ausreichend; sie werden auf fichtene Querschwellen gelegt. Der Trockenraum wird in

der angegebenen Größe nicht auf dem Torfmoor selbst, sondern auf festem Boden in

dessen Nähe ungefähr in gleichem Niveau mit ihm und mit Berücksichtigung des

Torftransports erbaut. Die Schienen können bis zum Torfstich fortgesetzt werden, so

daß die Wägen dort geladen und unmittelbar in den Trockenraum gefahren werden

können. Wenn der Trockenraum auf festem Sandmergel erbaut wird, so ist kein tiefer

Grund erforderlich. Die Torfwägen, wenn sie vom Trocknen kommen, können entweder auf

einer Eisenbahn zum Vorrathsplatz geführt oder auf Karren übergeladen werden.

t, t sind die Torfwaggons. Der durchbrochene untere

Boden derselben liegt so tief, daß nur ein kleiner Theil der durch den Trockenraum

ziehenden Luft unterhalb desselben hinwegziehen kann, und da jeder Waggon so geladen

wird, daß er den ganzen Querdurchschnitt des Trockenraums einnimmt, bis auf einen

freigelassenen Raum von 3–4 Zoll an jeder Seite und oben, so muß der Strom

erhitzter Luft durch alle Zwischenräume des Torfs ziehen und ihn daher schnell

trocknen. w, w, w sind drei kleine Seitenthüren, von je

zwei Fuß im Quadrat, durch welche man an verschiedenen Punkten zwischen dem Feuer

und Kamin zum Torf gelangen kann, um sich von dem Fortschritt der Austrocknung zu

überzeugen, ohne die Waggons aufzuhalten.

Bei dieser Torftrocknung sind, wie man sieht, die Grundsätze einer zweckmäßigen

Trocknung in Anwendung gebracht; es ist nämlich ein Strom beständig erneuerter

warmer und trockner Luft vorhanden und das trockenste Material mit der trockensten

Luft in Berührung gebracht, während die weniger trockene Luft, welche schon

Feuchtigkeit aufnahm, zum Trocknen des noch feuchtern Torfs verwendet wird.

Die Thüren stehen offen, wenn ein Wagen mit trocknem Torf am Ende c herauskommt, und da alle Wägen um die Länge eines

Wagens vorgeschoben

werden, so wird gleichzeitig ein neuer Wagen mit nassem Torf beim Ende d eingeführt; während dieser Zeit bleiben die Thüren q der Feuerherde geschlossen und die Drahtthüren gegen

k, k zurückgeschlagen. Sobald als der trockne Wagen,

oder mehr als einer, hinaus- und nasse Wägen dafür eingebracht sind, werden

die Thüren geschlossen, die Drahtthüren vorsichtig zugemacht, die Ofenthüren q geöffnet und der Trockenraum beginnt seine Function

von vorn.

Dieser Trockenraum würde auf einmal 10,000 Kubikfuß Torf fassen und Versuchen

zufolge, welche der Verf. über das Trocknen anderer Körper im Großen in, nach

ähnlichen Principien angelegten Räumen anstellte, kann er die Ueberzeugung

aussprechen, daß diese Quantität Torf in 6–7 Tagen vollkommen austrocknet und

dazu 700 Kubikfuß Torfklein mit Haidedecke untermengt erforderlich sind. Das

Torfklein braucht vorher nicht getrocknet zu werden (außer wenn es mit Wasser

gesättigt ist) und würde beim Verbrennen 4–7 Proc Asche geben, die als

Streudünger auf Wiesen etc. verwendet werden könnte. Die einzige Arbeit zur Warte

dieses Trockenraums wäre die eines Mannes, der das Brennmaterial herbeiführt und die

Feuerung unterhält, unter dem zeitweisen Beistand eines andern, der die neuen

Torfwägen einführt und die trocknen entfernt, was in Zeitabständen von je 12 Stunden

geschieht. Das Aufladen auf die Wägen geschieht durch Kinder. Auf einen Raum dieser

Größe hätte man sich mit 20 Waggons zu versehen.

Bei kleinerem Bedarf würde natürlich das Ganze in kleinerem Maaßstab erbaut.

Für kleine Torfbauern schlägt der Verf. eine wohlfeilere Erbauung vor, nämlich aus

über einander gelegten Torfrasen selbst, welche Wände dann auf der Innenseite mit

Steinen ausgefüttert werden müßten. Die geringe Wärmeleitungsfähigkeit des Torfs

macht dieses Material bei der gehörigen Vorsicht zur Herstellung der Wände, des

Dachs etc. sehr geeignet.

Versuche, welche der Verf. mit Dampfmaschinenkesseln anstellte, ergaben daß nach der

Güte und Trockne des Torfs, so wie nach der Construction des Kessels, der

Feuerstellen etc. 40 bis 80 Pfd. Torf erforderlich sind, um 1 Kubikfuß Wasser von

12° R. in Dampf von 104° R. zu verwandeln. Der Torf, wie er beim

günstigsten Wetter gewöhnlich gestochen wird, enthält, obschon er sich trocken

anfühlt, doch noch immer 1/4 bis 1/3 seines Gewichts Wasser. Es ist daher

einleuchtend, daß beim Verbrennen eines solchen Torfs ein großer Theil desselben

behufs der Verdampfung

des in ihm selbst enthaltenen Wassers verloren geht. Nimmt man im Durchschnitt an,

daß ein gegebenes Gewicht dieses „trocken“ genannten Torfs sein

gleiches Gewicht Wasser in Dampf von 80° R. verwandelt (oder 62 1/3 Pfd. Torf

1 Kubikfuß Wasser) so ist klar, daß auf je 4 Kubikfuß nutzbringend verdampften

Wassers 1 Kubikfuß oder 1 Viertheil nutzlos aus dem Torf selbst verdampfte, und daß

wenn der Torf vorher ganz trocken gewesen wäre, er nahezu 5 statt 4 Kubikfuß Wasser

in Dampf verwandelt hätte. Es ist allerdings wahr, daß in irgend einer Form

Brennmaterial verbrannt werden muß, um dieses Wasser aus dem Torf zu verdampfen;

allein es macht in ökonomischer Hinsicht einen sehr großen Unterschieb, ob der Torf

vorher in einem vortheilhaft construirten Trockenraum mittelst werthlosen

Brennmaterials ausgetrocknet wird, oder ob das Wasser erst beim Verbrennen des Torfs

selbst im Ofen verdampfen sott. Im erstem Fall wird der Torf mit geringen Kosten von

seinem Wasser befreit und der ausgetrocknete Torf überdieß an Volum und Gewicht

reducirt, so daß er auch leichter zu transportiren ist. Er ist dann leichter

entzündlich und liefert bei der Verbrennung nur brennbare Gase, statt, wie im andern

Fall, mit Wasserdampf oft in dem Grade vermischte, daß ihre Verbrennung kaum vor

sich gehen oder der Torf vor Feuchtigkeit gar nicht brennen kann.

Im Winter ist der Schaden noch viel größer, weil die sämmtliche latente Wärme an das

Eis in den Torfstücken abgegeben werden muß, ehe es Wasser wird.

Der im Trockenraum getrocknete Torf ist sehr hygrometrisch und zieht sehr begierig

wieder Feuchtigkeit aus der Atmosphäre an; er soll daher, sobald als möglich, nach

seiner Bereitung verbraucht werden.

Holländisches Verfahren der Torfgewinnung. Der Verf.

empfiehlt dringend, den Torf, statt ihn zu stechen, in Masse zu kneten, wie es in

Holland gebräuchlich ist. In den nördlichen Provinzen von Holland, wo die Moore

gewöhnlich lauter Marschland sind, worauf das Wasser mehrere Zoll hoch steht,

verfährt man nämlich zur Torfgewinnung auf folgende Weise: Man gräbt einen langen,

10 bis 15 Fuß breiten Canal durch die ganze Länge des Moores aus, indem man die

Torfmasse bis zu einer solchen Tiefe entfernt, daß ein flaches Boot auf dem seichten

Canal schwimmen kann. Das ausgegrabene Moor wird auf unten beschriebene Weise zu

Torf verarbeitet und dann der Canal erweitert und vertieft, indem man die Torfmasse

herausfischt und längs der Ufer aufschichtet. Auch Quercanäle wendet man an, wodurch die Kosten auf

das Minimum verringert werden. Wenn das Ausgraben tiefer fortgesetzt worden ist,

senkt man wo möglich den Wasserstand der Canäle ein wenig, jedoch wird der zu

Brennmaterial bestimmte Torf stets unter Wasser gehalten.

Die ausgeräumte Torfmasse kommt in flache Tröge von beiläufig 8 Fuß Länge und 4 Fuß

Breite, welche aus 1 1/2 Zoll dicken kiefernen Dielen angefertigt sind; die Kanten

dieser Tröge erheben sich ungefähr 8 Zoll und sind nach außen in einem Winkel von

beiläufig 35 Grad gegen den Boden abgeflacht. Die Torfmasse wird darin von Weibern

oder Kindern mit Stiefeln oder mit bloßen Füßen getreten, so daß alle unterbrochenen

Theile der Masse schnell zermalmt und das Ganze in einen gleichförmigen dünnen Brei

verwandelt wird. Diesen führt man dann in Karren fort und wirft ihn auf die

Trockenplätze der Moorfläche, wo man ihn gleichförmig ungefähr 8 Zoll hoch

ausbreitet.

Bei faserigen Torfarten bedient man sich zum Ausbreiten einer vierzinkigen flachen

Gabel, einer Mistgabel ähnlich; an manchen Orten wird die zertretene Torfmasse nicht

in Karren auf das Trockenlager geführt, sondern nachdem sie in dem Knettroge gewesen

ist, nimmt man einen beweglichen Rand desselben ab, scharrt die Torfmasse mit einem

Kratzeisen auf den Platz heraus wo sie trocknen soll und schiebt dann den hölzernen

Trog auf die zunächst mit Torfmasse zu bedeckende Stelle weiter.

Die Trockenplätze werden einfach auf die Art hergerichtet, daß man eine Strecke der

Moorfläche ebnet oder schwach abflacht und über die Fläche, wo es die Oertlichkeit

gestattet, eine etwa 6 Zoll dicke Lage Sand oder feinen Kies ausbreitet; wo man

recht sorgfältig verfahren will, bringt man unter dieser Schicht vorher beiläufig 1

Fuß tiefe bedeckte Abzugsrinnen an. Die Sandfläche wird mittelst einer Schaufel

geebnet und dann der Torfschlamm darüber ausgebreitet.

Wo kein Sand oder ein ähnliches Material zu haben ist, wird der Torfschlamm

unmittelbar auf dem geebneten Moorboden ausgebreitet, welchen man vorher an einigen

Stellen mit bedeckten Abzugsgräben versehen hat. Nach Verlauf einiger Tage, je nach

der Witterung, hat das Torfschlammlager durch Einsickern und Verdunsten so viel

Wasser verloren, daß es gerade geschnitten werden kann. Man legt ein langes leichtes

Holzbrett darauf und eine Person geht barfuß darüber hin und zerschneidet die Masse

mit einem eigenthümlichen Instrument in lange parallele Streifen mit 6 bis 8 Zoll

Zwischenraum. Die Richtung dieser Streifen ist gar nicht gleichgültig, sondern hängt

von dem Stande der Sonne ab; die Sonne muß nämlich den größten Theil des Tages längs der Furchen

hinscheinen und es ist darauf zu sehen daß nicht der Schatten einer Furche auf die

andere fallen kann, wodurch das Trocknen verhindert würde.

Nach diesem Verfahren erhält man einen Torf von doppelter Dichtigkeit desjenigen,

welcher aus festeren Torflagern in Rasen ausgestochen (und nicht mechanisch gepreßt)

wurde; überdieß werden wenigstens zwei Drittel der Arbeit erspart.

Tafeln