| Titel: | Taylor's und Conder's elektromagnetische Eisenbahn. |

| Fundstelle: | Band 103, Jahrgang 1847, Nr. IV., S. 15 |

| Download: | XML |

IV.

Taylor's und Conder's elektromagnetische

Eisenbahn.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1846 Nr.

1196.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

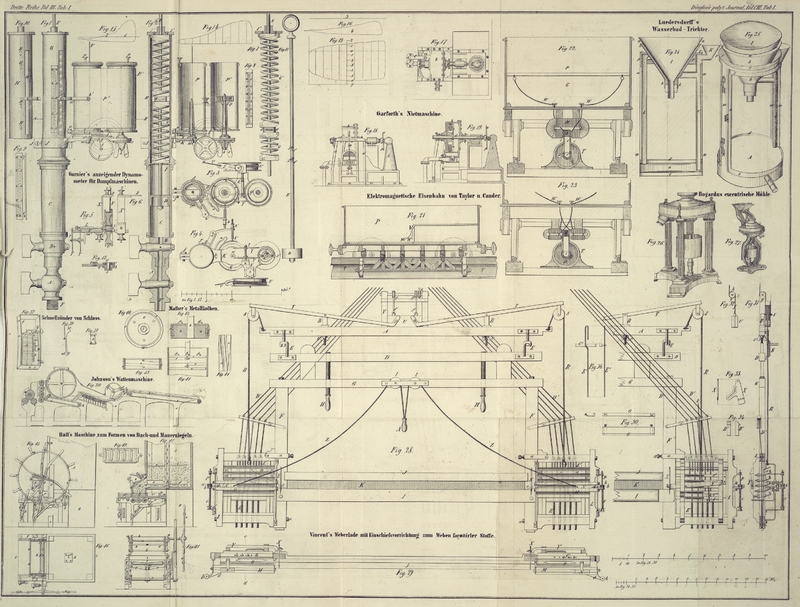

Taylor's und Conder's elektromagnetische Eisenbahn.

Die Erfindung besteht in der Anwendung der elektromagnetischen Kraft auf das

sogenannte atmosphärische Eisenbahnsystem, zur Verbindung des Kolbenwagens eines

Trains mit dem Treibkolben in der Röhre. Fig. 21 ist der

Längendurchschnitt, Fig. 22 der Querdurchschnitt einer atmosphärischen Eisenbahnröhre und

eines Kolbenwagens, um die Art wie diese Verbindung bewirkt wird, darzustellen. T bedeutet die Röhre, auf deren oberer Seite sich ein

Schlitz oder Oeffnung wie gewöhnlich befindet, der hier nur viel enger ist. C ist ein über den Längenschlitz geschraubter fortlausender luftdichter

Deckel. Die Röhre F ist von Eisen, der Deckel c hingegen von Kupfer, Messing oder einer andern der

magnetischen Einwirkung nicht ausgesetzten Substanz; er wird an die Röhre durch

kupferne Bolzen befestigt. D ist der Treibkolben,

welcher aus zwei Endscheiben d, d von gleichem oder fast

gleichem Durchmesser mit dem Innern der Röhre, und einer Stange r besteht, welche, wie die Figur zeigt, vier

aufrechtstehende viereckige Stücke A, A, A, A

(sogenannte Armaturen) trägt. Diese ragen aufwärts durch den Schlitz auf der

Oberfläche der Röhre hervor und passen in den viereckigen Raum des Deckels C. Die Armaturen bestehen an ihrem untern Theil aus

irgend einer für Elektromagnetismus nicht empfänglichen Substanz, wie Messing oder

Holz; oben aber sind sie mit durch kupferne Bolzen befestigten Eisenstücken bedeckt.

P ist der Kolbenwagen, an dessen Boden, anstatt der

sonst gebräuchlichen Kolbenverbindungsstange, vier Elektromagnete von der

gewöhnlichen Form M, M, M, M angebracht sind (Fig. 22),

deren jeder seine zwei Enden oder Pole den Seiten des Deckels c darbietet. Die Kraft dieser Magnete läßt sich durch Einschließen

derselben in eine eiserne und an den Polen offene Röhre oder Gehäuse verstärken. Bei

G ist eine in dem Kolbenwagen aufgestellte

galvanische Batterie von erprobter Form und erforderlicher Stärke. W, W sind Drähte, wodurch die Batterie mit dem

Elektromagneten M, M, M, M in Verbindung gesetzt wird.

Die Wirkungsweise ist folgende: sobald der Kolben durch Auspumpen der Luft aus der

Röhre in Bewegung gesetzt ist, und die Magnete zugleich mit der Batterie in

Verbindung gebracht und durch sie in Thätigkeit gesetzt sind, so wirken die Magnete

durch Induction auf die an der Kolbenstange befindlichen Armaturen A, A, A, A. So wie sie nämlich in die Sphäre ihrer

Anziehungskraft kommen, wobei der Deckel nicht hinderlich ist, da er aus einer für

elektromagnetische Einwirkung nicht empfänglichen Substanz besteht, so setzen sich

die Magnete mit den Armaturen in attractive Verbindung und ziehen alle an diesen

Magnet- und Batteriewagen angehängten Wagen mit sich fort. Will man einen

Train von dem Kolben ablösen, so kann man dieß in einem Augenblick durch Entfernung

der Batteriedrähte von den Magneten bewerkstelligen.

Anstatt eines Elektromagnets von der beschriebenen Form für jede Armatur, kann man

sich auch zweier gewöhnlichen hufeisenförmigen Magnete bedienen, wie in Fig. 23. Der

positive Pol des einen Magnets muß dann dem negativen des andern gegenüber gestellt

werden. Ebenso kann man anstatt vier Armaturen und vier Elektromagneten eine

beliebige Anzahl derselben, von beliebiger Größe und Gestalt gebrauchen. Jedoch muß in allen

Fällen die allgemeine Regel beobachtet werden, daß für jede Armatur ein besonderer

Elektromagnet oder ein besonderes Paar derselben da seyn muß.

Um durch den Kolben, so viel man gelegenheitlich braucht, Luft einzulassen, sind die

Scheiben d, d des Kolbens mit Ventilen v, v versehen, an welchen verticale eiserne Spindeln s, s angebracht sind, die sich in den Deckel c endigen. Diesen gegenüber befinden sich kleine, auf

den Wagen befestigte Elektromagnete N, N. Sollen nun die

Ventile geöffnet werden, so darf man nur den die Spindel des Ventils bestreichenden

Magnet mit der galvanischen Batterie in Verbindung bringen, worauf dieser sogleich

die Spindel heraufzieht und so das Ventil öffnet.

Tafeln