| Titel: | Wasserbadtrichter, von Dr. Luedersdorff. |

| Autor: | F. Luedersdorff |

| Fundstelle: | Band 103, Jahrgang 1847, Nr. XII., S. 37 |

| Download: | XML |

XII.

Wasserbadtrichter, von Dr. Luedersdorff.

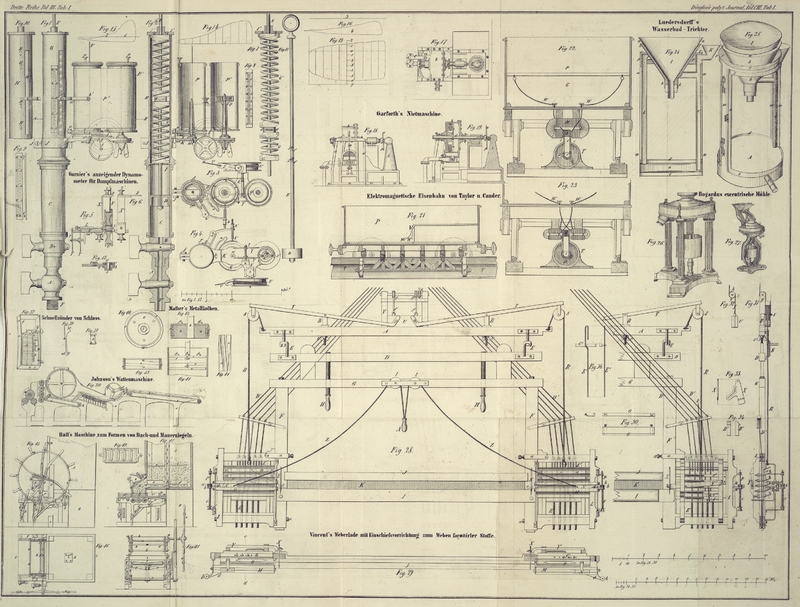

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Luedersdorff's Wasserbadtrichter.

Die Beschreibung und Abbildung des Plantamour'schen

Wasserbadtrichters in Bd. CI S. 440 dieses Journals

veranlaßt mich, eine ähnliche Vorrichtung zu veröffentlichen, die ich zu demselben

Zweck construirt und seit mehreren Jahren in Gebrauch habe. Mein Apparat kann

freilich nicht die Einfachheit des Plantamour'schen in

Anspruch nehmen, dafür aber dürften nicht unwesentliche Vorzüge ihn gleichwohl jenem

zur Seite stellen. Bei dem Plantamour'schen Trichter

krystallisiren oder erstarren offenbar die Filtrate schon in dem Schnabel desselben,

und jedenfalls geschieht dieß in dem Gefäß, welches zur Aufnahme der Filtrate

bestimmt ist. Daß dieß aber allerlei Unbequemlichkeiten herbeiführt, habe ich wohl

nicht nöthig auseinanderzusetzen. Keines von beiden erfolgt bei meinem Apparat, der

einem kleinen Ofen gleicht, und in dem die filtrirte Flüssigkeit, so lange die

Filtration dauert, oder überhaupt so lange man will, dieselbe Temperatur behält wie

die zu filtrirende. Man kann demnach z.B. essigsaures Silberoxyd, fette Säuren, die

aufgelösten Salze der letzteren etc. bis auf den letzten Tropfen abfiltriren, ohne

daß im Schnabel des Trichters oder im Recipienten auch nur ein Krystall entsteht oder ein Erstarren erfolgt.

Fig. 24 zeigt

den kleinen Apparat, den ich Filtrirofen nennen will, im Durchschnitt und Fig. 25 in

einer perspectivischen Ansicht. a ist ein flacher

cylindrischer Körper, dessen Boden und Decke ein weniges nach innen gewölbt sind;

c ist ein schmaler Rand, welcher über der Seitenwand

des Körpers nach unten, und d ein ähnlicher Rand,

welcher nach oben vorspringt. Unmittelbar von der Decke des Körpers a erhebt sich das Rohr b,

und dicht vom Boden, von diesem nur etwa 1/8 Zoll abstehend, das Rohr e. Beide sind natürlicherweise in der Decke luftdicht

eingelöthet. Das Rohr b mündet durch ein Knie bei f und das Rohr e eben so bei

g in den Trichter h, h, h,

h. Das Rohr e verlängert sich außerdem in

senkrechter Richtung bis i, wo es vermittelst eines Knie

in dem kleinen Trichter k endigt. Der letztere dient zum

Füllen des Apparats mit Wasser. In dem Trichter h, h, h,

h steckt ein zweiter Trichter l. Dieser ist,

wie bei der Plantamour'schen Vorrichtung, einerseits

durch einen durchbohrten Kork im Schnabel von h, h, h,

h, andererseits durch einen den Rand von h, h, h, h

nach innen umgebenden Kranz n, n in einer solchen

Stellung erhalten, daß er von der Mantelfläche von h, h, h,

h ringsum einen Viertelszoll absteht, so daß sich also zwischen beiden

Trichtern ein enger Zwischenraum befindet. Man ersieht leicht aus der soeben

beschriebenen Construction daß, wenn durch den kleinen Trichter k Wasser in den Apparat geleitet wird, sich zunächst der

Raum a, dann die Röhren b

und e und endlich der Zwischenraum zwischen dem äußern

und innern Trichter füllt. Wird nun der Raum a von unten

vermittelst einer Spirituslampe erhitzt (der Apparat paßt in den Dimensionen der

Zeichnung gerade auf eine dreifüßige Berzelius'sche

Lampe, auf welcher derselbe insofern feststeht, als er durch den Rand c vor dem Hinuntergleiten geschützt ist), so erfolgt

eine Circulation des Wassers, indem das heiße durch b

aufsteigt, während das in dem Zwischenraum beider Trichter befindliche kältere durch

e nach a hinabgelangt,

um sich hier gleichfalls zu erhitzen. Da nun das Wasser in a sich zunächst am stärksten erhitzt, und da, sobald hier Dämpfe

entstehen, diese den oberen Boden von a, wenn es eine

ebene Fläche bildete, convex auftreiben und sich in der Höhlung sammeln würden, um

stoßweise durch b zu entweichen, so muß derselbe eine

geringe Concavität haben.

Bei einer solchen findet dann das Entweichen der Dämpfe zunächst nach dem Rande hin,

und von hier unbemerkt durch b statt. Die Concavität des

untern Bodens von a hat weiter keinen Zweck, als durch

die vermehrte Spannung dem Ganzen mehr Haltbarkeit zu geben.

Wenn sich die Einrichtung des Apparats nur auf die soeben beschriebenen Theile

beschränkte, so würde das Erstarren oder Krystallisiren des Filtrats im Schnabel des

Trichters l nicht vermieden seyn. Um aber auch dieß zu

verhindern, ist der ganze Apparat mit einer Hülle umgeben, und zu diesem Zweck ist

der untere Theil durch zwei einander gegenüberstehende 2 Zoll breite Wände m, m, m, m mit dem obern Theil durch einen Ring p, p verbunden, der sowohl den obern Theil der Röhren

b und e, als auch den

äußern Trichter umgibt, und mit diesen durch den die Decke bildenden Kranz r, r zusammenhängt. Die beiden Wände m, m, m, m dienen als Anschlag zweier Thüren, deren

Zargen j, j, j, j, Fig. 25, nach der Rundung

von a und p gebogen sind und

als Füllung zwei eben so gebogene Glasscheiben enthalten. Die eine dieser Thüren

geht nach vorn, die andere nach hinten auf. t, t sind

die Haspen der hintern, u ist der Ueberwurf der vordern

Thür. Sind beide Thüren geschlossen, so ist sowohl der Schnabel des Trichters, wie

der Recipient, der zur Aufnahme des Filtrats auf A

gestellt wird, dicht umhüllt, und durch die von A und

den Röhren b und e

ausströmende Wärme vor Erkaltung geschützt. Zum Zudecken des Trichters l bediene ich mich einer Abdampfschale.

Der ganze Apparat ist mit Ausnahme der Thüren, von Messingblech. Auch der innere

Trichter l ist von demselben Material, jedoch im Innern

verzinnt, weil es in vielen Fällen nicht gerade darauf ankommt, in Glas filtriren zu

müssen. Ist dieß indeß erforderlich, so wechselt man den Metalltrichter gegen einen

gleich großen Glastrichter aus. Oft aber ist auch diese Auswechselung nicht einmal

nöthig, und man kann doch durch einen gläsernen Trichter filtriren. Erfordert das

Filtrat nämlich keine zu starke Erhitzung, so steckt man in den Trichter l einen Glastrichter hinein; um dieß jedoch zu

bewerkstelligen, muß der Schnabel des Trichters l

möglichst weit seyn.

Anstatt durch Glasscheiben könnte der Apparat auch durch Thüren von Blech geschlossen

seyn, allein man entbehrte in diesem Fall der Genugthuung, den Gang der Filtration

ohne Störung jeden Augenblick beobachten zu können.

Beim Füllen des Apparats mit Wasser ist noch zu bemerken, daß man denselben nur so

weit füllen darf, bis das Wasser auf dem Grund des kleinen Trichters k erscheint, weil es sonst bei seiner Ausdehnung durch die Erhitzung

zwischen dem Kranz n, n und dem Trichter l, mit welchem dieser Kranz natürlicherweise nicht

verlöthet seyn kann, herausquillt. Das Rohr v, Fig. 25, dient

zum Ablassen des Wassers.

Tafeln