| Titel: | Verbesserungen an Ventilirapparaten, worauf sich Alexander Haig, Ingenieur zu London, am 4. Sept. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 103, Jahrgang 1847, Nr. XXXVI., S. 161 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Verbesserungen an Ventilirapparaten, worauf sich

Alexander Haig,

Ingenieur zu London, am 4. Sept. 1845 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Sept. 1846, S.

121.

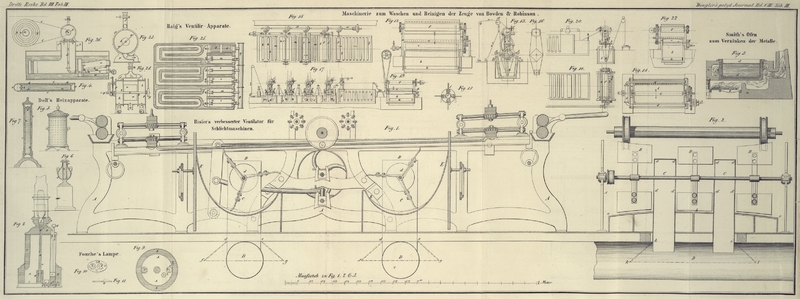

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Haig's Verbesserungen an Ventilirapparaten.

Diese Erfindung besteht in der Construction und Anordnung von Apparaten, wodurch

Oefen, Bergwerke, und andere mit brennbaren, schädlichen oder ungesunden Gasarten

und Dünsten erfüllte Räume ventilirt und mit gesunder Luft versehen werden

können.

Fig. 23 ist

ein senkrechter Durchschnitt, Fig. 24 ein

Querdurchschnitt eines Centrifugalgebläses, wovon man die innere Kammer sieht, in

welcher 3 einen rotirenden Ventilator mit einem oder zwei Flügeln vorstellt. b, b sind Oeffnungen, durch welche die Luft oder die zu

entfernenden Gase von den mit den seitlichen Kammern h,

h in Verbindung stehenden Röhren c, c aus in

die mittlere Kammer gelangt. d ist die Abzugsröhre,

welche von der Centralkammer ausgeht, und wie Fig. 25 und 25 zeigen,

sich verzweigend in den Aschenraum o, o des Ofens

endigt. e ist eine horizontale Welle, an welcher der

Ventilator a, a sitzt; sie kann mittelst einer Kurbel

f aus freier Hand getrieben werden; außen steht

diese mittelst des Getriebes 2 mit dem Stirnrad 1 in Verbindung. Am

entgegengesetzten Ende der Welle ist eine Rolle, welche, anstatt wie eben

beschrieben, durch Hände, mittelst eines Bandes oder Riemens von einer Maschine

gedreht werden kann. Die zwei Kammern h, h communiciren

mit der Röhre j, welche zur Regulirung des Volumens der

in die senkrechte Röhre eindringenden atmosphärischen Luft mit einem Schieber oder

Hahn k versehen ist. Das Volumen der Luft vertheilt sich

durch einen Zugspalt bei z, gelangt in die Kammern h, h und mischt sich mit der aus dem Ofen gezogenen Luft oder Gasarten,

worauf die so vereinigten Luftsorten durch die Röhren d,

d in den Aschenraum geleitet werden (Fig. 25 und 26). Das Ende

jeder dieser Röhren besitzt eine Klappe n, welche sich

in dem Aschenraum 0,0 durch die Stangen m, m schließen

lassen, wenn die Oefen mit Holz versehen oder die Roststabe gereinigt werden sollen,

wobei die Ofenthüren geöffnet werden müssen. Indem nun die Seitenkammern die durch

die Röhren c, c herbeigesaugten Gase in Empfang nehmen,

verbinden sich diese Gase mit einer gewissen Portion atmosphärischer Luft, welche

durch die Röhre j eindringt (und durch die Schiebklappe

k in ihrem Volumen regulirt wird); so Passiren sie

vereinigt durch die Oeffnungen b, b und entweichen durch

die Röhren d in den Aschenraum 0. Die äußeren Wände des

Gebläses setzen sich unter dem Cylinder fort, und dienen so als Träger des Apparats;

die hervorragenden Flanschen gestatten dieselbe in jede beliebige Lage

festzuschrauben, wie z.B. auf Dampfschiffsverdecken u.s.w.

Fig. 25 ist

der horizontale Durchschnitt eines Dampfkessels, wobei sechs Oefen neben einander

angeordnet sind; Fig. 26 ist ein senkrechter Durchschnitt desselben. s, s bedeutet den Rost, 0,0 die Aschenbehälter und

Rauchfänge; r, r die Feuerbrücken; n die Ventile der Abzugsröhren und m die Oeffnungs- und Schlußstangen derselben. t, t sind Röhren, welche von den Aschenbehältern aus die

nicht entzündbaren Gase nach der Röhre q, q führen,

wodurch sie abgeleitet werden. w ist eine

Abdampfungspfanne, in welche die glühenden Kohlen, Asche etc. fallen; sie werden

unmittelbar durch darin enthaltenes Wasser, welches zugleich zur Verhütung einer

schnellen Zerstörung der Roststäbe dient, abgekühlt.

In Fig. 26

sieht man das Centrifugalgebläse über der Abzugsröhre des Kessels und zwar befestigt

an die Dampfbüchse c²; in dieser Stellung sammelt

das Gebläse alle aus dem Ofen entwickelten gasartigen Producte, die sonst in den

Kamin und den Schornstein entweichen, durch die Röhren c,

c; während die atmosphärische Luft, wie Fig. 23 und 24 zeigen,

durch die Röhre j und Regulirungsklappe k eindringt. Dieses Gebläse kann ebensowohl bei

Land- als bei Schiffsdampfkesseln, oder überhaupt bei jeder Ofenabzugsröhre

in irgend passender Stellung angebracht werden. x ist

die Achse der Treibrollen y, y, durch welche mittelst

des Frictionsbandes i dem Ventilator die erforderliche

Schnelligkeit verliehen werden kann.

Der erste Zweck dieser Verbesserungen ist, durch die vereinte Operation der

Aussaugung und Verdichtung eine Ventilation in geschlossenen Windöfen und eine

Verbrennung der brennbaren Gase in denselben zu bewerkstelligen, wobei die verbrauchten

Verbrennungsproducte durch den und aus dem Aschenbehälter entweichen. Der

Saugungsproceß der Ventilation sammelt die aus dem Brennmaterial sich entwickelnden

brennbaren und nicht brennbaren Gase in dem Gehäuse des Gebläses; von hier wird das

Gemenge von gasförmigen Producten und atmosphärischer Luft durch das Gebläse in den

Aschenbehälter getrieben, wo die nicht entzündbaren Gase durch eine, mit einem

Regulator oder einer Klappe versehene Röhre entweichen, wobei alle anderen äußeren

Oeffnungen von der atmosphärischen Luft abgeschlossen sind. Die nicht brennbaren

Producte aus dem Aschenbehälter können in einer beliebigen Höhe, an Bord eines

Schiffes entweder am Steuerbackbord oder auf beiden Seiten, oder am Stern des

Schiffes abgeleitet werden, was von der Anzahl und Lage der Kessel und Oefen

abhängt. Da die Schnelligkeit des durch die beschriebenen Einrichtungen

bewerkstelligten Abzugs diejenige bei einem Schornstein übertrifft, so kann ein

solcher Schornstein damit ganz erspart werden.

Der fortwährende Proceß des Aussaugens und Verdichtens ist es, welcher hier die

Ventilation eines geschlossenen Ofens und die Verbrennung der entzündbaren Gase

bewirkt; auf diese Art ist die Entstehung von Rauch in der Atmosphäre verhindert,

und eben so die Nothwendigkeit eines Schornsteins zur Erzielung des nöthigen Zugs

erspart. Da die Temperatur der vereinigten Gase, welche in den Aschenbehälter

gelangen, beträchtlich seyn wird, so möchte diese Hitze, wenn man die durch die

Kohlen, welche durch den Rost fallen, hervorgebrachte, nebst der hohen Temperatur

auf der Oberfläche des Rostes dazu rechnet, wirklich nachtheilig wirken; diesem

Uebelstand soll durch das in den Boden solcher Aschenbehälter gebrachte Wasser,

indem es verdampft und die glühenden Kohlen löscht, abgeholfen werden. Die in den

Abbildungen dargestellte Einrichtung zur Ventilation geschlossener Oefen kann mit

geringer Modification zu verschiedenen andern nützlichen Zwecken, wo es sich darum

handelt Luft oder gasartige Producte fortzuleiten und dafür eine gleiche Menge guter

Luft oder Gase herzuschaffen, benützt werden.

Soll die frische herzuleitende Luft oder das Gas, welches an die Stelle des

weggeleiteten treten soll, sich mit dem weggeschafften nicht vermischen, wie z.B.

bei der Ventilation eines Kohlenbergwerks, oder eines Schiffskielraums, so bedarf es

der Röhre j mit ihrer Klappe oben auf dem Gebläse nicht;

die Saugröhren c, c müssen dann in den mit verdorbener

Luft oder schädlichen Gasen und Dünsten erfüllten Raum geleitet werden; durch die

Umdrehungen des Ventilators gelangen diese Gase in die Kammern h,

von wo sie durch die Röhren d in die Atmosphäre

ausströmen oder in sonst einen passenden Raum geleitet werden, während ein gleiches

Volumen reiner Luft entweder durch die natürlichen Oeffnungen oder durch eine, in

den von schädlichen Dünsten etc. gesäuberten Raum gelegte Röhre, in den so

ventilirten Raum eindringt. Der Röhren j, j mit ihrer

Klappe etc. bedarf es in solchen Fällen zwar nicht zur Ventilation, aber diese

Oeffnungen können anstatt der Röhren c, c beibehalten

werden, wofür man die letztern weglassen kann. Die Saugröhren c, c können mit verschiedenen Röhren von kleinerm Kaliber, welche zu dem

Haupterzeugungsort schädlicher Dünste (Schiffsräume etc.) gehen, in Verbindung

gesetzt werden.

Tafeln