| Titel: | Verbesserter Metallhahn, worauf sich John Depledge zu Sheffield am 20. November 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 103, Jahrgang 1847, Nr. LV., S. 254 |

| Download: | XML |

LV.

Verbesserter Metallhahn, worauf sich John Depledge zu Sheffield am

20. November 1845 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Oct. 1846, S.

168.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

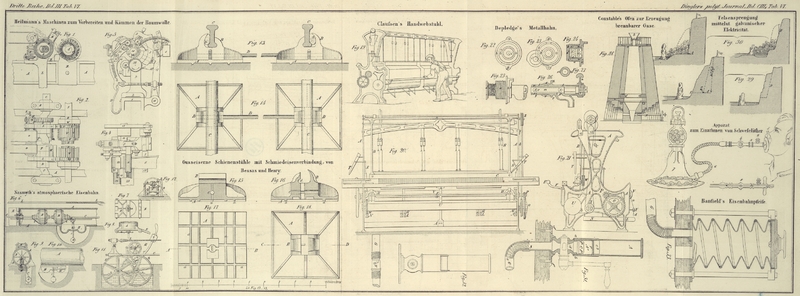

Depledge's Metallhahn.

Die Erfindung hat zum Zweck, der Unbequemlichkeit und dem Flüssigkeitsverluste zu

begegnen, der bei gewöhnlichen Faßhahnen stattfindet. Sie besteht in der Anwendung

fester Hahnen, mittelst welcher Fässer in einem Augenblicke angezapft werden können,

ohne einen Tropfen ihres Inhaltes zu verlieren. Der Hahn verschließt das Faß

luftdicht und verhütet so das Ansetzen von Schimmel nach dem Ablassen der Flüssigkeit; zugleich

verhindert seine Einrichtung jedes heimliche Ablassen von Flüssigkeit, indem es,

sobald der Hahn verschlossen und versiegelt ist, Niemanden möglich ist einen Theil

von dem Inhalte des Fasses abzuziehen, ohne daß dieses entdeckt würde.

Die Figuren 22

und 23 sind

Frontansichten des in Rede stehenden Hahns. Fig. 24 ist ein

Durchschnitt des geschlossenen; Fig. 25 zeigt die

Außenseite des geöffneten Hahns nebst einem Theile des dabei angewandten Zapfens.

Fig. 26

ist der Längendurchschnitt des Hahns, a stellt ein

hohles cylindrisches Metallstück mit einer Flansche b am

einen Ende vor; dasselbe kann an seiner Außenseite glatt oder mit Schraubengängen

versehen seyn; auch auf der Innenseite hat es zwei oder drei als Mutterschraube

dienende Gänge c. Ein anderes cylindrisches Metallstück

d paßt in den Theil a

hinein; auf seiner Außenseite hat dasselbe in die Schraubenmutter c eingreifende Schraubengänge; das äußere Ende ist mit

einer Platte oder einem Deckel d* verschlossen, und vor

diesem Deckel befindet sich eine Scheibe e, welche den

Hahnen luftdicht verschließt, wenn das Stück d

eingeschraubt ist. Das letztere besitzt ringsherum Löcher für den Eintritt der

Flüssigkeit; auf jeder Seite hat dasselbe zugleich einen Schlitz g zur Aufnahme eines von dem Zapfen hervorragenden

Bolzens; außen aber ist ein Nagel h angebracht, um das

Ausschrauben zu verhindern. i ist eine Scheibe, um den

Hahn zu verschließen, wenn der Zapfen herausgenommen ist; diese Scheibe dreht sich

um einen Bolzen i*, und ein Siegel kann auf sie gedrückt

werden, um ein etwaiges Ablassen von Flüssigkeit aus dem Faß zu entdecken. In Fig. 22 ist

diese Scheibe geschlossen, in Fig. 23 geöffnet

dargestellt. Die Scheibe kann auch weggelassen und ein Stück Kork in die Oeffnung

des Hahns gesteckt werden. Bei j, j hat der Hahn

Schraubenlöcher, damit er an den Boden des Fasses angeschraubt werden kann. Der zu

dem Hahn gehörige Zapfen (Fig. 25 und 26) besteht

aus einem hohlen eisernen Cylinder mit einer Lilie oder einem Stöpsel m, der sich durch einen Schlüssel n umdrehen läßt. Durch den Körper des Stöpsels geht ein Canal, dessen

Mündungen bei o, o sichtbar sind, und wenn der Hahn

offen ist, den Oeffnungen p, p* gegenüberstehen, wenn er

geschlossen ist, nach der entgegengesetzten Seite gerichtet sind. Rings um den

Zapfen läuft eine breite Rinne q, q, welche beim

Einsetzen des Zapfens in den Hahn die Flüssigkeit, die durch die Löcher l eingetreten ist, zu der Oeffnung p leitet. An dem Zapfen sind zwei Hervorragungen oder

Bolzen r, r (s. die Endansicht Fig. 27) angebracht,

welche in den Schlitz g des Cylinders d einpassen. Wenn nun der Zapfen in den Hahn eingesetzt

und an seinen Platz geschraubt ist, so kann der Cylinder d

abgeschraubt oder rückwärts gedrängt werden, wodurch sich der Hahn öffnet; durch die

umgekehrte Drehung wird der Zapfen entfernt und der Hahn geschlossen. Um den Zapfen

in dem Hahn wasserdicht einzusehen, kann man ihn bei s

mit einem Bande oder einer Liederung von Kautschuk, Gutta-percha oder

dergleichen versehen, welche Stoffe wegen ihrer Elasticität in die ersten Gänge der

Schraube c des Hahns eintreten und so gut als eine

metallene Schraube gelten; es kann übrigens auch dieser Theil aus Metall gemacht und

eingeschraubt werden. An dem Hals des Hahns befindet sich ein Ohr oder ein Lappen

mit einem Loche, und ein entsprechendes Ohr befindet sich auf der Flansche b, um beide mittelst eines kleinen Vorlegeschlosses

vereinigen zu können.

Tafeln