| Titel: | Beschreibung eines kurzen Manometers mit offener Röhre; von Hrn. Galy-Cazalat. |

| Fundstelle: | Band 103, Jahrgang 1847, Nr. LXX., S. 321 |

| Download: | XML |

LXX.

Beschreibung eines kurzen Manometers mit offener

Röhre; von Hrn. Galy-Cazalat.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Nov. 1846, S. 590.

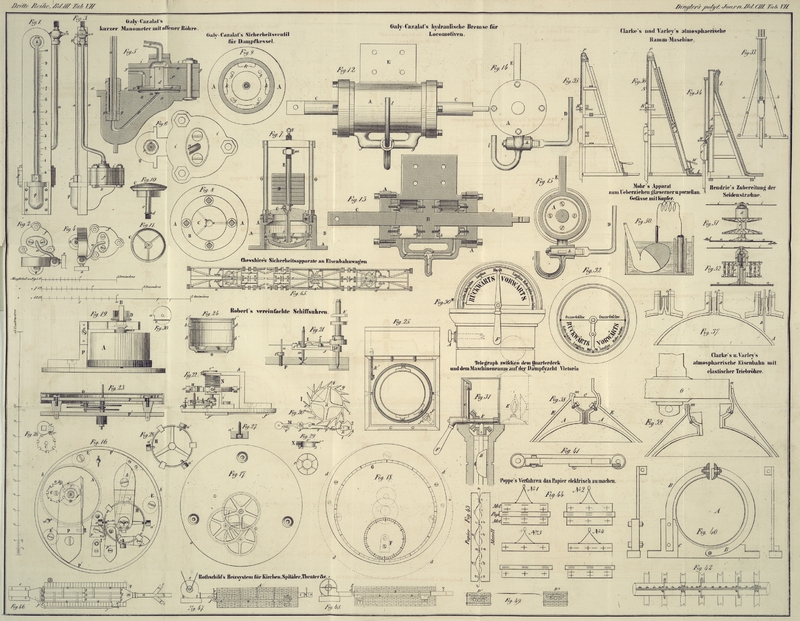

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Galy-Cazalat's Manometer mit offener Röhre.

Bei dem Manometer, welcher (in Frankreich) der Vorschrift gemäß an jedem Dampfkessel

angebracht seyn muß, beträgt die Höhe der Glasröhre so vielmal 76 Centimeter, als

der im Kessel befindliche Dampf Atmosphären Spannung hat.

Um die Quecksilbersäule, deren Gewicht der Dampfspannung das Gleichgewicht halten

muß, zu verkürzen, kam ich auf den Gedanken, dem Dampfdrucke den horizontalen Kopf

einer Kolbenstange entgegenzusetzen, deren Kolben hermetisch und ohne Reibung

schließt, und welcher das Quecksilber in der Glasröhre dadurch zum Steigen bringt,

daß er sich in das Quecksilbergefäß hineinschiebt. Ist bei dieser Anordnung die

Quadratfläche des vom Dampfe gedrückten Kolbenstangenkopfes n mal kleiner als die Quadratfläche des von dem Quecksilber gedrückten

Kolbens, so muß sich nach den Gesetzen der Hydraulik das Quecksilber in der

Glasröhre n mal weniger hoch heben als bei dem

gewöhnlichen Manometer, wobei die Flüssigkeiten auf eine gemeinschaftliche Basis

ihren gleichen, aber entgegengesetzten Druck ausüben.

Fig. 1 und

2 stellen

den Aufriß und Grundriß des Apparates dar, dessen Glasröhre a, die oben mit einer Erweiterung b versehen,

in ein Brettchen eingelassen ist, auf welchem sich die in Metall gravirte Scale des

Manometers befindet.

Fig. 3 und

4 sind die

Ansichten des Instruments von der Seite und von oben;

Fig. 5 und

6 sind

verticale und horizontale Durchschnitte, jedoch in größerem Maaßstabe

gezeichnet.

Das Wesentliche an diesem neuen Manometer ist der Metallkolben c, Fig.

5, auf welchen sich der Dampfdruck, welcher auf die horizontale Fläche der

Kolbenstange d wirkte, vertheilen, und der diesen Druck

dem Quecksilber mittheilen muß.

Zu diesem Zweck bewegt sich die Kolbenstange ohne Reibung in einem centralen

metallenen Ringe e, welcher mit einer gußeisernen

Scheibe f vereinigt ist, deren untere Basis bei g hohl ausgedreht ist, um den Kolben c aufzunehmen. Beide Flächen der Scheibe f sind mit einer biegsamen Membrane v, v' bedeckt, welche Wasser- oder dampfdicht

ist, und von Ziegenleder, das mit Kautschuk überzogen wird, hergestellt ist. Diese

beiden Membranen werden an die Scheibe f durch einen

Deckel i, i und eine Bodenplatte k, k angedrückt, so daß auf diese Weise die beiden hohlen Räume l und m entstehen. Der obere

Raum l ist immer voll Wasser, welches mit dem Dampf im

Kessel durch eine gebogene Röhre n in Verbindung ist.

Die Röhre ist überdieß noch mit einem Hahn o, Fig. 1 und 3, versehen.

Der untere Raum m, Fig. 5, ist mit

Quecksilber gefüllt, das durch den Canal p mit dem

verticalen cylindrischen Behälter q in Verbindung steht.

Letzterer ist durch eine Stopfbüchse r, durch deren

Mitte die Manometerröhre a geht, hermetisch

verschlossen, wie dieß aus Fig. 1 und 5 zu ersehen ist. s ist ein Canal, durch welchen die obere Fläche des

Kolbens c mit der äußeren Luft in Berührung gebracht

werden kann.

Wirkungsweise des Apparates. Oeffnet man den Hahn o, so drückt der Dampf in dem Kessel auf das Wasser,

welches immer die Röhre n und den Raum b erfüllt, da sich der Dampf hierin condensirt. Dieses

hermetisch verschlossene Wasser wirkt nun auf die biegsame Membrane v und auf die Oberfläche z

der Kolbenstange, welche mit dem Kolben c niedergedrückt

wird. Die abwärtsgehende Bewegung des Kolbens veranlaßt die undurchdringliche

Membrane gegen das Quecksilber zu drücken, das sich in dem Raume m befindet, und welches dann durch den Canal p in die oben offene Glasröhre a steigt.

Bei jeder manometrischen Anzeige ist der Dampfdruck auf den Kolbenstangenkopf gleich

dem Gewichte der Quecksilbersäule, welche ihm das Gleichgewicht hält, und deren

Volumen man erhält, wenn man die Quadratfläche des Kolbens mit der Höhe der

Quecksilbersäule über dem Nullpunkte der Scale multiplicirt. Der Nullpunkt wird an

der Scale an der Stelle über dem Niveau x, x angenommen,

bis zu welcher der Kolben das Quecksilber durch sein eigenes Gewicht in der

Glasröhre hebt. Die Eintheilung der Scale geschieht entweder durch Vergleichung mit

einem Normalmanometer, oder indem man eine verticale Stange mit einer horizontalen Platte

auf die bekannte Quadratfläche z drücken läßt und diese

dann nach und nach durch Gewichte beschwert, welche jedesmal einem Atmosphärendruck

entsprechen.

Anwendung dieses Manometers bei Locomotiven. Um diesen

Manometer für Locomotiven anzuwenden, bei welchen gewöhnlich ein siebenfacher

Atmosphärendruck nicht überschritten wird, wurde der Druck einer Atmosphäre durch

eine Quecksilbersäule von 4 Centimeter Höhe ausgedrückt. Deßhalb mußte die

Quadratfläche des Kolbens 19mal größer gemacht werden als die Quadratfläche z der Kolbenstange. Ist unter diesen Umständen die

Kolbenstangenfläche einem Drucke von einer Atmosphäre oder einer Quecksilbersäule

von 76 Centimeter Höhe ausgesetzt, so muß, damit Gleichgewicht stattfindet, der

19mal größere Kolben durch eine Quecksilbersäule gedrückt seyn, deren Höhe gleich

ist 76/19 oder 4 Centimeter.

Bemerkungen. Damit die Angaben des Manometers genau sind,

darf die Kolbenstange über die Fläche y, y sich nicht

mehr als um 1 Millimeter erheben, und das Zurücktreten unter die Fläche y, y muß ebenfalls nur sehr gering seyn; denn könnte

z.B. das Ende z 5 Millimeter vorstehen und eben so weit

zurücktreten, so würde dadurch die Membrane v mehr oder

weniger gebogen und der Dampfdruck würde auf eine veränderliche Fläche stattfinden,

deren Inhalt merklich von der Quadratfläche z

verschieden wäre. Um diesen Uebelstand zu vermeiden, gab man dem Kolben eine nahezu

900mal größere Fläche als der Oeffnung in der Manometerröhre. Hieraus geht hervor

daß, um das Quecksilber in der Manometerröhre für 7 Atmosphären, also um 28

Centimeter steigen zu machen, es hinreicht, den Kolben um den 900sten Theil von 28

Centimetern niederzudrücken.

Soll der Apparat weit versendet werden, so muß er vorher sorgfältig ausgeleert

werden, ehe man ihn einpackt. Man schraubt zu diesem Zweck einen Pfropf aus, der in

der Zeichnung nicht sichtbar ist, und läßt das Quecksilber durch eine Oeffnung

auslaufen, welche unmittelbar unter der Membrane v' in

den Raum m einmündet. Ist dieß geschehen, so öffnet man

den Hahn o, dreht das Instrument um, und gießt so das

Wasser und das zurückgebliebene Quecksilber aus.

Will man den Manometer wieder in Stand setzen, so gießt man mittelst eines kleinen

Trichters das Quecksilber in die Glaskugel b, bis das

Gefäß m und die Röhre a voll

ist. Hierauf nimmt man den Pfropf ab und läßt die Luft aus dem Raume m entweichen und von dem eingegossenen Quecksilber so

viel, bis dasselbe in der Röhre a auf dem Nullpunkte der Scale steht,

worauf man kein Quecksilber mehr entweichen läßt, sondern den Pfropf luftdicht

einschraubt. Man hat dann nur noch die Röhre n und den

Raum l durch o mit Wasser zu

füllen.

Tafeln