| Titel: | Beschreibung eines hydraulischen Zaumes für Locomotiven; von Hrn. Galy-Cazalat. |

| Fundstelle: | Band 103, Jahrgang 1847, Nr. LXXII., S. 327 |

| Download: | XML |

LXXII.

Beschreibung eines hydraulischen Zaumes für

Locomotiven; von Hrn. Galy-Cazalat.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Nov. 1846, S. 594.

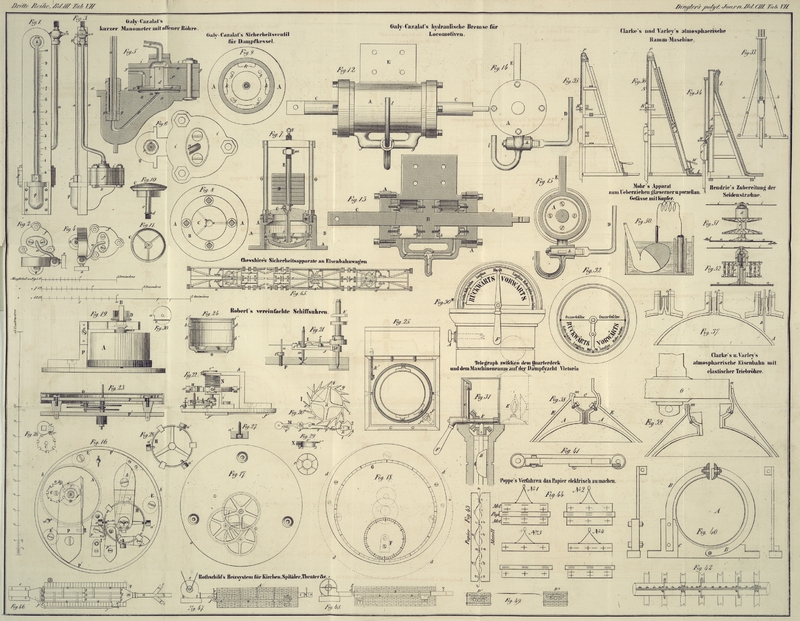

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Galy-Cazalat's hydraulischer Zaum für

Locomotiven.

Der bei Eisenbahnen gebräuchliche Zaum oder die Bremsen sind complicirt, zu schwach

und zu langsam wirkend, überdieß liegen sie außer dem Bereiche des Locomotivführers,

welcher allein den Zeitpunkt genau zu bestimmen weiß, wo sie wirken sollen.

Um diese Nachtheile zu vermeiden, erfand ich im Jahre 1833 eine hydraulische Bremse

von unbegränzter Kraft, welche augenblicklich wirkt und sich an der Locomotive oder

dem Tender sehr leicht anbringen läßt und durch letztere selbst in Bewegung gesetzt

wird.

Fig. 12 ist

der Aufriß des Apparats, Fig. 13 ein verticaler

Durchschnitt nach der Länge desselben, Fig. 14 eine Endansicht

und Fig. 15

ein verticaler Querschnitt desselben.

A ist ein kleiner Cylinder, in welchem sich ein

Metallkolben B bewegt, der mit einer stählernen Stange

C, C vereinigt ist, welche durch Deckel und Boden

des gußeisernen Cylinders geht. Damit der Kolben hermetisch schließt und seine

Reibung nicht beträchtlich wird, ist jede seiner Oberflächen mit einer

Stulpenliederung a, a und b,

b versehen, welche durch Metallringe und Schrauben fest an den Kolben

angedrückt werden. Aehnliche Lederstulpen d, d und e, e legen sich luftdicht an die Stange C an, und auch ihre Reibung ist unbeträchtlich. Die

Räume aa und bb

des Cylinders sind vollständig mit Wasser gefüllt und stehen durch die Röhre f, g, welche mit einem Hahn h versehen ist, mit einander in Verbindung. Bewegt sich z.B. der Kolben

B nach rechts, so drückt seine Fläche bb das Wasser aus dem Raume bb, dd und durch die Röhre f, g in den Raum aa, ee, der durch die

Kolbenbewegung vergrößert wird. Geht der Kolben B

dagegen wieder rückwärts, von rechts nach links, so drückt die Fläche aa das Wasser wieder von dem Raume aa, ee in den Raum bb, dd hinüber und so fort. Hat die Stange D,

Fig. 14

und 15, eine

verticale Lage, so ist der Hahn h vollkommen geöffnet

und das Wasser kann durch denselben fließen, ohne den sich beständig bewegenden

Kolbenflächen großen Widerstand darzubieten. Gibt man der Stange D aber eine schiefe Lage, um den Hahn h zu drehen und die Oeffnung i zu verengern, so würde das Wasser, welches bei gleichbleibender

Kolbenbewegung gezwungen wird eine größere Geschwindigkeit anzunehmen, auf den

Kolben B einwirken und denselben in seinem Laufe hemmen.

Wird nun der Hahn ganz geschlossen, so kann der Kolben, da sich das Wasser nicht

zusammendrücken läßt, keine Bewegung machen, ohne den Cylinder zu zersprengen, den

man jedoch, um dieß zu vermeiden, so stark als es nur immer nöthig ist, machen

kann.

Um nach und nach oder auch schnell die Bewegung eines Wagenzuges auf einer Eisenbahn

zu hemmen, muß man dem Apparate folgende Einrichtung geben:

Der Cylinder ist mit einer starken Platte E aus einem

Stücke gegossen, und diese wird durch vier Schrauben an den Rahmen des Tenders

befestigt, und zwar auf derselben Höhe wie die Radachsen und in gleicher Entfernung

von denselben. Jedes Ende der Kolbenstange C

ist durch eine

Zugstange mit einer Krummzapfenwarze vereinigt, die auf einer Radnabe fest ist. Die

beiden gegenüberliegenden Radnaben müssen ebenfalls durch eine Verbindungsstange

gekuppelt seyn. Während der Tender im Gange ist, bewegen die Krummzapfenwarzen den

Kolben hin und her und dieser treibt das Wasser durch den Hahn h von einer Kammer in die andere. Will der

Locomotivführer nun den Gang des Wagenzuges verzögern, so bewegt er die Stange D, um die Oeffnung i nach

Bedürfniß zu verengern, wodurch die Kolbenbewegung langsamer wird und deßhalb auch

die der Räder, welche nun auf der Bahn während ihrer Drehung auch gleiten. Sobald

der Hahn h ganz abgesperrt wird, gleiten die Räder, ohne

sich noch ferner drehen zu können. Macht man den Tender so schwer als zwei mit

gewöhnlichen Bremsen versehene Wagen, so können diese durch die neue Bremse am

Tender ersetzt werden, und die zwei Personen, welche die Bremsen handhaben müssen,

werden entbehrlich. Im Falle man einen sehr schweren Wagenzug haben sollte, würde

man an dem ersten Transportwagen noch eine zweite hydraulische Bremse anbringen

müssen, oder besser noch an dem letzten Wagen des Zuges, der dann tüchtig beladen

werden müßte.

Da es nothwendig ist, daß der Cylinder A immer ganz mit

Wasser gefüllt ist, so muß das wenige Wasser, welches bei den Liederungen e, e und d, d etwa entwichen

ist, wieder ersetzt werden können. Deßhalb gibt man dem Hahn h einen zweiten Canal, welcher mit der Röhre I, Fig.

14 und 15, in Verbindung gebracht werden kann, und diese Röhre führt zu einem

kleinen höher liegenden Reservoir. Ist man nun bei einer Station angekommen und man

vermuthet, daß der Cylinder etwas Luft enthält, so reicht es hin, um ihn vollständig

wieder mit Wasser zu füllen, den Hahn einige Secunden lang so gedreht zu erhalten,

daß die Oeffnung o die Verbindung mit dem Reservoir

herstellt.

Die soeben beschriebene Bremse scheint mir den bis jetzt bei Eisenbahnen angewandten

vorzuziehen zu seyn. Ich setzte sie in Verbindung mit einem einfachen Instrumente,

welches die Geschwindigkeit des Wagenzuges anzeigt und diese Geschwindigkeit durch

Drehen des Hahnes h begränzt.

Um die Sicherheitsvorrichtungen für den Eisenbahntransport zu vervollständigen, hatte

ich gegen die Kesselexplosionen meine Röhre mit Hahn und Pfropf von leichtflüssigem

Metall erfunden, welche in die dem Feuer ausgesetzte Kesselwand eingesetzt wird.

Erreicht die höchste Temperatur des Kessels eine gewisse Gränze, so schmilzt der

Pfropf und läßt den Dampf ausströmen, der in die Feuerbüchse gelangt, die

Verbrennung hindert. Hat sich die Temperatur des Kessels wieder auf den gehörigen Grad vermindert,

so dreht der Heizer den Hahnschlüssel, in welchem sich ein zweiter Pfropf befindet,

welchen der Dampf selbst in die Röhrenöffnung eintreibt, so daß sie dadurch wieder

vollkommen verschlossen wird.

Dieser außerordentlich einfache, wenig kostspielige und sicher wirkende Apparat,

welcher im Jahre 1835 von der Société

d'Encouragement mit einer goldenen Medaille belohnt wurde, ist noch nicht

in Gebrauch gekommen, obgleich man die Größe des Unglücks, welches durch eine

Locomotiven-Explosion entstehen kann, hinlänglich kennt.

Tafeln