| Titel: | Clarke's und Varley's atmosphärische Eisenbahn mit elastischer Triebröhre. |

| Fundstelle: | Band 103, Jahrgang 1847, Nr. LXXIV., S. 331 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Clarke's und Varley's atmosphärische Eisenbahn

mit elastischer Triebröhre.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1846 Nr.

1197.

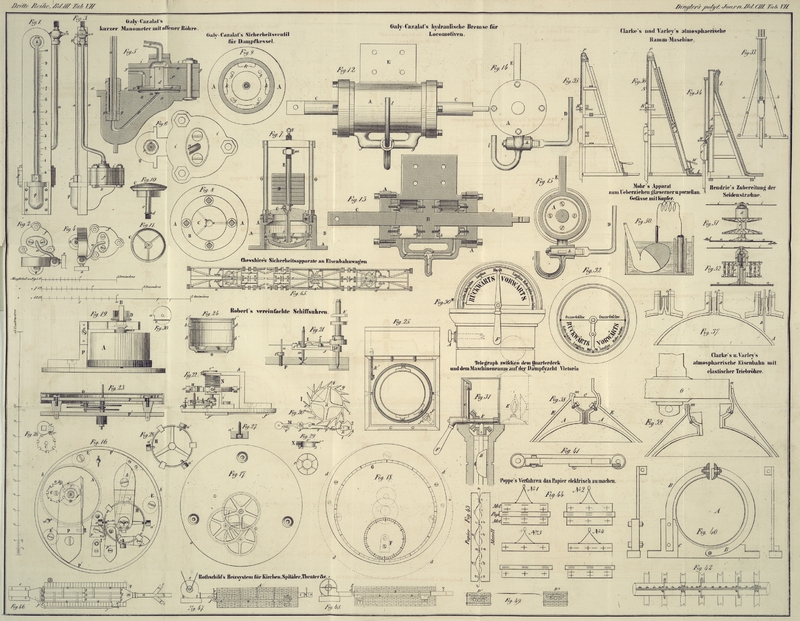

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Clarke's und Varley's atmosphärische Eisenbahn mit elastischer

Triebröhre.

Anstatt, wie seither eine starre Zugröhre und eine Reihe kurzer den longitudinalen

Schlitz bedeckender Ventile anzuwenden und letztere nach jedesmaligem Aufheben mit

einer Mischung von Wachs und Talg auf ihrem Lager wieder zuzuschmelzen, bedienen wir

uns einer bis zu einem gewissen Grade nachgiebigen oder elastischen Röhre. Diese

Röhre ist an den inneren oder gegenüberliegenden Flächen des longitudinalen

Schlitzes ihrer ganzen Länge nach mit Lippen oder Ventilen versehen, so daß der

Schlitz vor und nach dem Vorübergang des Trains durch die Wirkung der Röhre und der

Lippen selbst geschlossen wird.

Fig. 37

stellt eine solche Röhre nebst Ventilen im Querschnitte dar. Die Röhre A besteht aus Schmiedeisen; B,

B sind zwei Ventilstützen, welche zu beiden Seiten der longitudinalen

Oeffnung oben auf die Röhre geschraubt sind; C, C die

beiden Lippen, von denen jede aus zwei Theilen a und c zusammengesetzt ist; der Theil a besteht aus geschwefeltem Kautschuk, Gutta-percha, Leder, Filz

oder einem andern starken und biegsamen Stoffe und ist in zwei Theilen von

ungleicher Länge hinaufgeklappt, zwischen denen eine dünne Metallfeder c eingefügt und auf ähnliche Weise in zwei ungleichen

Theilen in die Höhe geklappt ist. Der längere Theil a

ist mit der Rückseite an eine der Flächen des Schlitzes und die Stütze B gekittet und der größeren Sicherheit wegen sind die

drei Theile B, a und c oben

fest zusammengenietet. Ehe die Röhre luftleer gemacht wird, befinden sich die

Ventilstücke in der Fig. 38 dargestellten Lage; die Lippen a, a

sind nämlich oben nur durch die Kraft der Federn c, c

geschlossen. Wird aber in der Röhre ein luftleerer oder luftverdünnter Raum erzeugt,

so schließt der äußere Luftdruck, wie Fig. 37 zeigt, die Röhre

und die Ventile vollständig. Da der Kolben bei seinem Vorrücken die Verticalstange

D, welche ihn mit dem Wagenzug verbindet, mit sich

zieht, so findet eine theilweise Oeffnung der Lippen in dem Raume zwischen dem

Kolben und dem Verbindungsarm statt; durch diese Oeffnung tritt die Luft hinter den

Kolben, öffnet die Lippen wieder eben so weit als vorher, und gestattet dem

Verbindungsarm, wie Fig. 39 zeigt, freien Durchgang. Anstatt der vorhergehenden Anordnung

kann das Ventil auch mittelst Rädern geöffnet werden, welche im Innern der Röhre vor

dem Kolben herlaufen.

Wir bringen ferner anstatt der gegenwärtig gebräuchlichen starren Röhre eine

nachgiebige oder elastische Röhre von der Fig. 38 dargestellten

Form in Vorschlag. Die Röhre A besteht im vorliegenden

Falle, wie im vorhergehenden, aus zwei Theilen, welche unten zusammengenietet sind.

Diese Theile endigen sich oben in Hervorragungen m, n

von ungleicher Länge, welche, wenn sie zusammengebracht werden, das schüsselförmige

Ventil C bilden. An ihren inneren Flächen sind diese

Hervorragungen bis zu der angegebenen Höhe mit geschwefeltem Kautschuk oder einem

andern biegsamen Stoffe bekleidet; der durch das Zusammenbringen beider Theile

gebildete halbkreisförmige Raum wird beinahe bis oben mit einer Mischung von Wachs

und Talg gefüllt. Diese Mischung hält das Ventil stets gleichmäßig geschlossen,

ausgenommen, wenn die Verbindungsstange vorübergeht; ist letzteres geschehen, so

hilft die Feder oder die Elasticität beider Röhrentheile, die Partikeln der Masse

wieder zusammenzupressen. Die Methode, wie das Ventil geöffnet wird, um die

Verbindungsstange hindurchzulassen, ist in Fig. 39 dargestellt. Eine

Rolle G, deren verticale Achse von dem Gestell des

Leitwagens herabhängt, läuft vor der Verbindungsstange her, und ist in einer solchen

Höhe und in einer solchen Lage angebracht, daß sie frei über die untere Seite m des Ventils hinweggehen kann, die höhere Seite n jedoch nach außen drückt, und dadurch der

Verbindungsstange eine Oeffnung frei macht.

Nachtrag.

Bei näherer Untersuchung der von den HHrn. Clarke und Varley in den Hackney-Feldern angelegten

atmosphärischen Probeeisenbahn wurde unsere Aufmerksamkeit auf nachstehende sehr

wichtige Verbesserung in der Lagerungsmethode der Triebröhre hingelenkt.

Fig. 40

stellt die Röhre mit ihrem Lager im Querschnitt und Fig. 41 das Lager im

Grundriß dar. Fig.

42 zeigt eine gewisse Länge der Röhrenleitung nach diesem System im

Grundrisse.

A ist die Hauptröhre; B, B

krumme schmiedeiserne Arme, welche oben an die Rückseite des Längenventils

geschraubt sind. Einer dieser Arme ist um den vierten Theil des Umfangs der Röhre

gebogen und unten an einen gußeisernen Sattel C

geschraubt. Der andere Arm biegt sich halb um die Röhre und dreht sich um einen

starken Bolzen, der gerade unter der Mitte der Röhre an den gußeisernen Sattel

befestigt ist. Somit ist die eine Seite der Röhre fest, während die andere Seite

derselben mit dem Ventilstück einer kleinen Seitenbewegung fähig ist. Die Träger für

eine 18zöllige Röhre sollen 6 Fuß weit von einander abstehen; indessen hängt dieser

Abstand von der Stärke der Röhre ab; je dünner das Eisen, desto kleiner der

Abstand.

Mit Hülfe dieser Träger wird die Triebröhre auf eine sichere Weise an die

Querschwellen befestigt, und der longitudinale Schlitz kann sich öffnen und

schließen, ohne die Reibung der Verbindungsplatte während ihres Durchgangs zu

vergrößern. Da ferner die Röhre oben aufgehängt ist, so hat sie eine möglichst

geringe Neigung ihre Form zu ändern; auch kann man ohne Gefahr, daß die Röhre

zusammengedrückt wird, dünnes Eisen anwenden. Mit Hülfe der Träger kann endlich die

Röhre in beliebiger Höhe über den Schwellen angebracht werden.

Tafeln