| Titel: | Heizsystem für Kirchen, Spitäler, Theater etc., worauf sich Anthon Nathan v. Rothschild, Kaufmann zu London, in Folge einer Mittheilung am 28. April 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 103, Jahrgang 1847, Nr. LXXIX., S. 352 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Heizsystem für Kirchen, Spitäler, Theater etc.,

worauf sich Anthon Nathan v.

Rothschild, Kaufmann zu London, in Folge einer Mittheilung am 28. April 1846 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Dec. 1846,

S. 361.

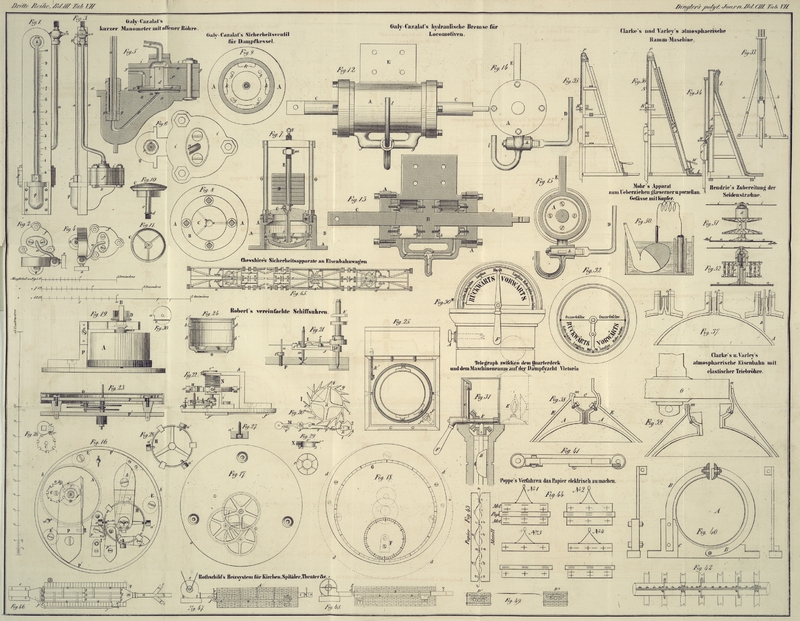

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Rothschild's Heizsystem.

Den Gegenstand vorliegender Erfindung bildet ein Verfahren, irgend einen gegebenen

Raum, er möge geschlossen oder theilweise offen seyn, zu erwärmen, indem man

erhitzte Luft durch mechanische Hülfsmittel in denselben treibt. Dasselbe Verfahren

läßt sich auch anwenden, um verschiedene Manufacturartikel auf gleiche Weise zu

erwärmen oder zu trocknen; es dient ferner dazu erhitzte Luft entweder vollkommen

trocken oder mit Feuchtigkeit geschwängert zu irgend einem Zweck nach jedem

beliebigen Ort hinzuleiten.

Dieses Heizsystem eignet sich insbesondere zum Erwärmen von Kirchen, Spitälern,

Theatern, Sälen, Badeanstalten, Fabriken, Gefängnissen, Gewächshäusern,

Pulvermühlen, Brauereien u.s.w.; es eignet sich aber auch für andere Zwecke, wo ein

hoher und regelmäßiger Hitzegrad ohne Feuersgefahr erforderlich ist, ferner zum

Heizen einzelner Häuser oder zur gemeinschaftlichen Heizung mehrerer Häuser.

Das neue Princip der in Rede stehenden Erfindung ist das der doppelten Ventilation,

und eben so neu ist der Apparat, mit dessen Hülfe die Luft durch erhitzte Röhren getrieben wird. In

einer gewissen Entfernung von dem zu erwärmenden Local ist ein Ofen angeordnet,

welcher mit irgend einem Brennmaterial geheizt werden kann. In diesem Ofen, wovon

A, B, C, D¹, D², Fig. 46 bis 49, verschiedene

Durchschnitte vorstellen, sind gußeiserne Röhren b, b, b

angeordnet, deren Anzahl je nach dem erforderlichen Hitzegrad vermehrt werden kann.

Es hat sich gezeigt, daß die Wärmezunahme der Oberfläche des Eisens im Innern der

Röhren proportional sey. Zu enge Röhren hemmen die freie Ventilation, weßwegen die

ovale Form D² sich am geeignetsten erweist. Die

Röhren werden durch das Feuer a erwärmt. Am Eingang

stehen die Röhren mit einem Ventilator e in Verbindung,

welcher durch irgend eine mechanische Triebkraft in Bewegung gesetzt wird. Dieser

Ventilator treibt nicht nur reine atmosphärische Luft in die Röhren b, sondern auch einen starken Luftstrom durch die Röhre

f ins Feuer. Alle diese Röhren sind zur Regulirung

des Luftstroms mit Klappen g, g, g versehen. Indem nun

die Luft durch die erhitzten Röhren getrieben wird, erlangt sie eine sehr intensive

Hitze, welche, wenn die durchgetriebene Luftmenge nicht zu groß ist, beinahe die

Temperatur der Röhren selbst erreicht. Die zur Erzielung einer hohen Temperatur

geeignetste Länge der gußeisernen Röhren, an deren Stelle übrigens auch steinerne

gewählt werden können, ist 15 Fuß. Der Rauch circulirt in h, wird in i niedergedrückt und verläßt den

Ofen durch den Schornstein k mit der Temperatur der

freien Luft.

Sämmtliche Röhren werden durch die Büchse m zu einer Röhre n vereinigt,

welche mit ihren Seitenröhren o die Luft nach jeder

beliebigen Richtung hinleitet. Die Leitungsröhre, so wie die Seitenröhren, müssen

von irgend einem schlechten Wärmeleiter umgeben werden.

Die Temperatur der die erhitzten Röhren durchstreichenden Luft kann beliebig erhöht,

bis zu 300° Fahr. (119° R.) gesteigert und ohne Unterbrechung auf

diesem Hitzegrad erhalten werden. Sollte es wünschenswerth erscheinen, mit

Feuchtigkeit geschwängerte warme Luft fortzuleiten, so kann man diesen Zweck leicht

dadurch erreichen, daß man, wenn die Triebkraft von einer Dampfmaschine hergeleitet

wird, Dampf bei q in die Leitungsröhre strömen läßt,

oder in der Büchse l ein eisernes Gefäß p aufstellt, das sich selbst von außen in dem Verhältniß

füllt, als das Wasser durch Verdampfung abnimmt.

Tafeln