| Titel: | Ueberziehen gläserner und porzellanener Gefäße mit Kupfer; von Dr. Mohr in Coblenz. |

| Autor: | Dr. Karl Friedrich Mohr [GND] |

| Fundstelle: | Band 103, Jahrgang 1847, Nr. LXXXI., S. 361 |

| Download: | XML |

LXXXI.

Ueberziehen gläserner und porzellanener Gefäße

mit Kupfer; von Dr. Mohr in

Coblenz.

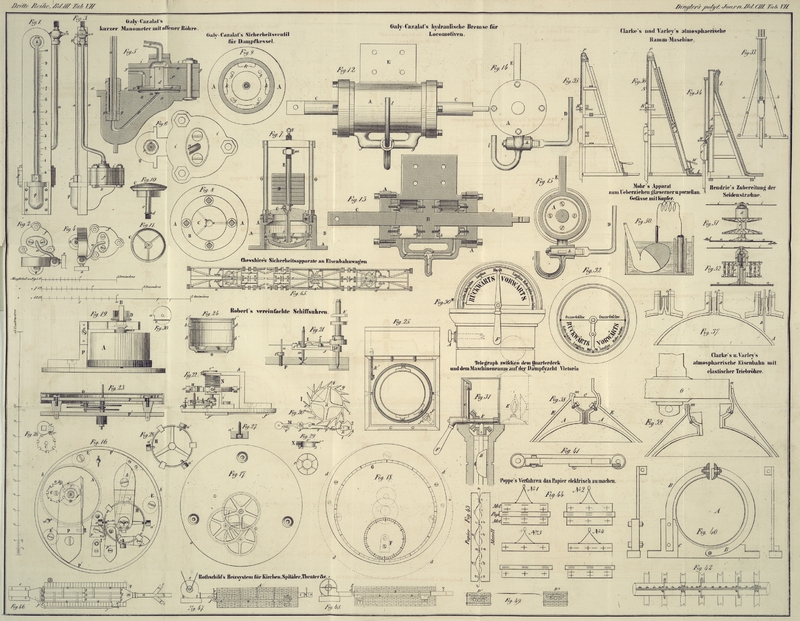

Mit einer Abbildung auf Tab. VII.

Mohr, Verfahren gläserne etc. Gefäße mit Kupfer zu

überziehen.

Auf der Industrieausstellung zu Paris im Sommer 1844 waren gläserne und porzellanene

Gefäße aller Art ausgestellt, die mit einem sehr gleichmäßig dicken fest anliegenden

Ueberzuge von Kupfer umgeben waren. Die Schönheit des Ueberzuges ließ nichts zu

wünschen übrig. Es wurde gerühmt und war auch einleuchtend, daß diese Gefäße einer

raschern Hitze ohne zu springen, insbesondere gut der Weingeistflamme ausgesetzt

werden konnten. Man fand hier Kolben, Retorten, Abdampfschalen, Kaffee- und

Theekannen mit einem festanschließenden Kupferüberzuge. An den Schalen war der

Ueberzug zum Losmachen (à détache). Es war

einleuchtend, daß diese Kupferschichte nur auf galvanischem Wege aufgetragen seyn konnte; um

indessen doch eine Andeutung darüber zu erhalten, kaufte ich einen gläsernen Kolben,

der bis an den Hals mit Kupfer überzogen war, mit Auslassung dreier Kreise in der

obern Hälfte, um in den Kolben hineinsehen zu können; ferner eine Abdampfschale,

deren untere Fläche bis auf einen Zoll vom Rande verkupfert war. Innerhalb des

Kolbens konnte man die anliegende Kupferfläche durch das Glas sehen. Sie schien

weißlich von Farbe und mit geraden Streifen versehen zu seyn, gerade als wenn

viereckige Stanniolblätter aufgetragen wären. Der Kupferüberzug der Porzellanschale

ließ sich ganz ablösen, was die Form der Schale erlaubte. Hier konnte man nun die

innere Fläche des Kupfers ganz frei, ohne anliegendes Glas sehen. Allein hier ließ

sich auch keine Andeutung über die Natur der ursprünglichen metallischen Unterlage

entnehmen; das rothe Kupfer war ohne alle Striche, ohne den Glanz des falschen

Blattgoldes, ganz rein an dem Porzellan anliegend. Da ich aus dieser Untersuchung

keinen bestimmten Schluß über die Natur der metallischen Unterlage erhielt, so

beschloß ich auf eigener Bahn diesen Gegenstand zu verfolgen. Einen gläsernen

Setzkolben überstrich ich ganz dünn mit Copalfirniß, und als dieser ein wenig

getrocknet war, belegte ich diese Stellen mit falschem Blattgolde, welches in

Nürnberg und Fürth in großen Mengen gemacht wird und sehr wohlfeil im Handel zu

haben ist. Das Blattgold haftet auf den nicht ganz trockenen Stellen mit

Hartnäckigkeit. Es ist schwierig, diesen Beleg schön und glatt zu machen, weil die

ebenen Metallblättchen viele Falten schlagen, wenn sie über eine gewölbte Fläche

aufgezogen werden. Es entstehen dadurch immer Rippen und auch wohl Blößen, die man

auf dieselbe Weise mit Blattgold belegt. Den überzogenen Gegenstand setzt man in

grellen Sonnenschein oder in dem Trockenofen zum Trocknen des Firnisses hin. Das

Blattgold hat Risse und Poren genug, um dieses zu gestatten. Nun füllt man das Gefäß

mit Wasser und verstopft es, damit es in der Kupfervitriollösung untersinke.

Nöthigenfalls gibt man noch Schrote oder sonst schwere Körper in das Gefäß. Die

Ueberziehung mit Kupfer geschieht in der bekannten galvanoplastischen Art. Man wählt

ein steinzeugenes weites Gefäß, worin der zu überziehende Gegenstand untergetaucht

werden kann, füllt es mit einer concentrirten Lösung von Kupfervitriol an, seht eine

poröse Thonzelle mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt hinein und verbindet den von

der Zinkstange in der Zelle herkommenden Draht mit der metallischen Oberfläche des

zu überziehenden Gefäßes. Das Ende dieses Drahtes schmilzt man mit Siegellack in

eine Glasröhre ein, damit es sich nicht selbst mit Kupfer dick belege und dadurch die Flüssigkeit

unnützer Weise erschöpfe, sowie auch den Strom von dem Gefäße ableite. Das zu

überziehende Gefäß wird öfter umgelegt, um alle Stellen gleich dick zu überziehen.

Das Kupfer legt sich immer an der Stelle am stärksten an, die dem Thoncylinder am

nächsten ist. In Ermangelung einer porösen Thonzelle kann man auch ein Glas mit

abgesprengtem Boden anwenden, an dem man den Boden durch eine darüber gespannte und

dicht verbundene Thierblase ersetzt hat. In die Kupferlösung hängt man das Ende

eines leinenen Beutels, der Krystalle von Kupfervitriol enthält. Die Flüssigkeit

hält sich dadurch immer gesättigt. Nach 3 bis 4 Tagen ist die Kupferschichte dick

genug.

Fig. 50

stellt die ganze Zusammenstellung des Apparats im Durchschnitte dar. Eine kleine

Retorte erscheint zur Ueberkupferung eingesetzt.

Nachdem dieser Versuch gut gelungen war, obgleich die Oberfläche des Kupfers nicht

die ganze Glätte und Reinheit des Pariser Fabricats hatte, wurden fernere Versuche

mit dem Auftragen der metallischen Grundlage gemacht.

Die mit Copalfirniß bestrichenen Gefäße wurden mit metallischem Kupfer, welches durch

Reduction mit Wasserstoffgas und Kupferoxyd bereitet war, bestreut und vollkommen

damit überzogen. Nach dem Trocknen wurde das Gefäß der Ueberkupferung ausgesetzt und

auch so ein gutes Resultat erhalten. In gleicher Art wurde Messingfeile aufgestreut.

Die Ueberkupferung war viel rauher, aber auch noch brauchbar.

Endlich wurde gewöhnliche Bronze genommen und dadurch das beste Resultat auf dem

leichtesten Wege erhalten. Die mit Copalfirniß dünn überstrichenen Gefäße wurden mit

einem weichen in Bronze getauchten Haarpinsel überpudert und zuletzt vollkommen

damit überstrichen. Der Ueberzug ist goldfarbig glänzend. Im durchscheinenden Lichte

steht man viele Lücken und helle Punkte, aber diese hindern nicht daß sich der

Kupferüberzug vollkommen gedeckt absetze, nachdem der Firniß vorher scharf

getrocknet war. Der Kupferüberzug war sehr glatt und dicht und ließ sich mit

Bimsstein, Sandstein, Sandlappen, Feilen und Kratzen abputzen und Poliren, und nahm

die schönste Politur des Kupfers an.

Ich habe in dieser Art Kolben, Retorten, Abdampfschalen, Kaffeekannen,

Porzellantiegel, Glasröhren und ähnliche Dinge mit Kupfer überzogen und

mannichfaltigen starken Gebrauch von denselben gemacht.

In den verkupferten Gefäßen kann man über der Weingeistlampe mit starker Flamme und

lebhaftem Holzkohlenfeuer alle Flüssigkeiten zum Kochen erhitzen, auflösen und

destilliren. Auch gegen mechanische Verletzungen sind die Gefäße stärker, obgleich man nicht

zu sehr darauf rechnen soll, da der Ueberzug doch niemals sehr dick ist.

Die Kosten dieser Procedur sind im ganzen gering und das Gelingen keinem Zweifel

unterworfen. Bei Abdampfschalen ist es minder gut anzuwenden, weil bei diesen der

Kupferüberzug sich nicht durch Umschließen und Uebergreifen festhalten kann, sondern

leicht als Calotte ablöst. Man muß nun die ursprüngliche Lage des Ueberzugs wieder

aufsuchen, wenn derselbe dicht anschließen soll. Ohnedieß ist eine Luftschichte

dazwischen und der Zutritt der Wärme eher gehindert als gefördert.

Tafeln