| Titel: | Verfahrungsarten zur Bereitung von Cyan (zur Blutlaugensalz-Fabrication), Ammoniak etc. aus Theeröl und analogen Substanzen, worauf sich Christopher Binks, Chemiker in Friars Goose House, Grafschaft Durham, am 3. Nov. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 103, Jahrgang 1847, Nr. XCIX., S. 424 |

| Download: | XML |

XCIX.

Verfahrungsarten zur Bereitung von Cyan (zur

Blutlaugensalz-Fabrication), Ammoniak etc. aus Theeröl und analogen Substanzen,

worauf sich Christopher

Binks, Chemiker in Friars Goose House, Grafschaft Durham, am 3. Nov. 1845 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Dec. 1846,

S. 337.

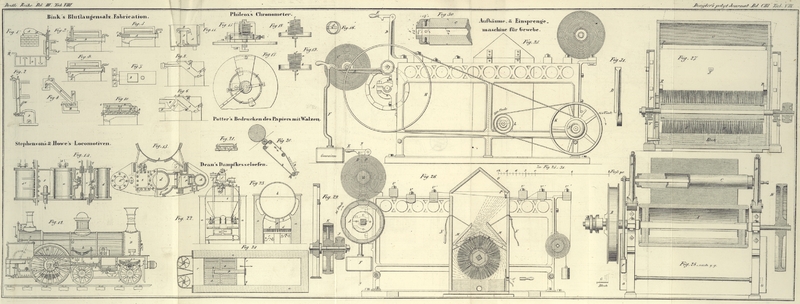

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Binks' Verfahren Cyan und Blutlaugensalz aus Theeröl etc. zu

bereiten.

A. Bereitung von Cyan, indem man

als Kohlenstoff-Quelle die Dämpfe von Steinkohlentheer, Theeröl, Steinöl,

Terpenthin oder Harz benutzt.

Ich vermische die Dämpfe einer oder mehrerer dieser Substanzen mit:

1) atmosphärischer Luft und erhitze diese Mischung bis zu

ihrer Zersetzung. Wenn die Operation auf unten angegebene Weise gehörig ausgeführt

wird, bildet sich Cyan, theils frei und theils in Verbindung mit Cyanwasserstoff,

nebst etwas Wasser, Kohlenoxyd und viel freiem Kohlenstoff in Form von Lampenschwarz.

Wenn die atmosphärische Luft in einem gewissen Ueberschuß ist, bildet sich viel

Ammoniak nebst Ammoniaksalzen; wenn aber verhältnißmäßig zu wenig atmosphärische

Luft vorhanden und der Kohlenwasserstoff in Ueberschuß ist, entsteht wenig oder kein

Ammoniak und der Stickstoff wird hauptsächlich in Cyanverbindungen verwandelt. Wenn

man folglich als Hauptresultat Cyanverbindungen zu erhalten beabsichtigt, so muß man

nur so viel Luft beimischen, daß deren Sauerstoff hinreicht den Wasserstoff im

Kohlenwasserstoff in Wasser zu verwandeln; beobachtet man diese Regel, so erhält man

eine reichliche Menge Cyan und Cyanwasserstoff, gewöhnlich mit blausaurem Ammoniak

und anderen Verbindungen vermischt. Will man hingegen als Hauptproduct

ammoniakalische Verbindungen erhalten, so vergrößert man die Menge der Luft, welche

aber nie so viel betragen darf, daß durch ihren Sauerstoff nicht bloß aller

Wasserstoff im Kohlenwasserstoff in Wasser, sondern auch der Kohlenstoff desselben

in Kohlensäure oder Kohlenoxyd verwandelt werden könnte. Wenn so viel oder noch mehr

atmosphärische Luft angewandt würde, erhielte man weder Ammoniak noch Cyan, sondern

nur Kohlenoxyd nebst Wasser und freiem Stickstoff.

Um das Cyan und die Cyanverbindungen, welche entstehen, in Handelsartikel zu

verwandeln, bringe ich sie mit geschmolzenem kohlensaurem Alkali oder mit einer

stark erhitzten Mischung von Holzkohle und Alkali in Berührung, um Cyankalium oder

Cyannatrium zu erzeugen.

2) Oder ich vermische die erwähnten Kohlenwasserstoffdämpfe (anstatt der

atmosphärischen Luft) mit Stickgas, und erhitze die

Mischung bis zur Zersetzung. Als Stickgas benutzt man die Gasarten welche bei der

Desoxydation der Luft durch Kohle etc. entstehen.

3) Bisweilen benutze ich auch statt der atmosphärischen Luft oder des Stickgases zu

diesem Zweck ein Stickstoffoxyd, z.B. Salpetergas oder

salpetersaure Dämpfe. Man erhält dann beim Erhitzen des Gasgemisches durch dessen

Zersetzung Cyan und Ammoniak, letzteres an Cyanwasserstoff und Cyansäure gebunden,

nebst Wasser, Kohlenoxyd und einer Menge freiem Kohlenstoff (Lampenschwarz).

Hinsichtlich der Anwendung dieser Producte bemerke ich, daß wenn man

cyanwasserstoffsaures Ammoniak in die Auflösung eines Eisensalzes leitet, man

Cyaneisen (Berlinerblau) und ein Ammoniaksalz erhält. Man kann aber auch das

cyanwasserstoffsaure Ammoniak in eine alkalische Auflösung leiten, in welcher

Eisenoxydul oder Schwefeleisen suspendirt ist, wo man dann Blutlaugensalz und

Ammoniak oder ein Ammoniaksalz erhält.

4) Anstatt mit atmosphärischen Luft, Stickgas oder einem Stickstoffoxyd, vermische

ich bisweilen die Kohlenwasserstoff-Dämpfe mit Ammoniak oder einem Ammoniaksalz, hauptsächlich salpetersaurem (oder auch

kohlensaurem, schwefelsaurem, harnsaurem etc.) Ammoniak, um den Stickstoff zur

Erzeugung von Cyan und dessen Verbindungen zu erhalten.

Beschreibung der Apparate zur Cyanerzeugung mittelst

Theeröls.

Obgleich ich im folgenden voraussetze, daß man als Kohlenstoff-Quelle das

Steinkohlentheeröl benutzt, können doch auch die

übrigen genannten Kohlenwasserstoffe anstatt desselben angewendet werden.

Durch einen zum Rothglühen erhitzten eisernen Cylinder leite ich einen Strom von

Theeröl-Dämpfen, welche mit atmosphärischer Luft vermischt sind. Um die

glühende Oberfläche innerhalb des Cylinders zu vergrößern, füllt man ihn lose

mit Backsteinstücken. Das Theeröl bringt man in eine Blase, deren Hals mit dem

Cylinder verbunden wird, wie Fig. 1 zeigt. A ist die Blase welche das Theeröl enthält; B ihr Hals; C, C der

Zersetzungscylinder, mit welchem das Rohr D

zum Zulassen von

Luft verbunden ist. E ist der Theil des Cylinders,

welcher durch das jenseits des Punkts F befindliche

Feuer erhitzt wird. Durch eine Saugpumpe, welche jenseits des Punkts H angebracht ist, wird bewirkt daß ein Strom durch

den ganzen Apparat in der Richtung des Pfeils zieht. Die Dämpfe des Theeröls

streichen aus der Blase in den Cylinder C zugleich

mit einem Luftstrom, welcher durch die Oeffnung bei D hinzukommt. Beide vermischen sich an der Stelle a, wo ihre Zersetzung durch die hohe Temperatur des

Cylinders nach und nach bewirkt wird.

Wenn man die Luft und den Oeldampf in dem zur Cyanbildung erforderlichen

Verhältniß anwendet, entsteht viel Lampenschwarz, welches mit dem Strom in die

Kammer G gezogen wird, worin es sich absetzt,

während die Gase durch das Rohr H austreten.

Letztere kann man dann in einen Cylinder leiten, welcher geschmolzene Potasche,

allein oder mit Kohle gemengt, enthält.

Eine Abänderung dieses Apparats ist in Fig. 3 abgebildet. Der

Zersetzungscylinder D ist hier in horizontaler Lage;

das Theeröl fließt nach und nach durch eine Röhre in ihn. A ist die Röhre zum Zulassen von Luft und C die mit der Saugpumpe verbundene Röhre zum Wegziehen der gasförmigen

Producte. A bezeichnet die Stelle wo sich die

Oeldämpfe mit der Luft vermischen und zersetzen.

Man kann auch einen äußerlich erhitzten, mit Holzkohle oder alkalisirter

Holzkohle beschickten Cylinder anwenden, in dessen Mitte das Oel in flüssigem

oder dampfförmigem Zustand gelangt, während zugleich die erforderliche Menge

Luft oder Stickgas hineingetrieben wird; die cyanhaltigen Producte welche das

Alkali nicht fixirt, werden abgezogen und auf bereits angegebene Weise

behandelt. In Fig. 2 bezeichnet A den

Zersetzungscylinder, in welchen die Holzkohle oder alkalisirte Holzkohle durch

eine Thür B geschafft wird. Die festen Materialien,

welche durch den Cylinder passiren, werden am Boden desselben durch eine

rotirende Schraube C beseitigt und in der Kammer D abgelagert, aus welcher man sie von Zeit zu Zeit

herausschafft, nämlich durch die mit einer luftdicht passenden Thür versehene

Oeffnung E. F ist die Oeffnung durch welche das

Theeröl in flüssigem oder dampfförmigem Zustand eingebracht wird. G ist eine mit Regulirschraube versehene Oeffnung

zum Zulassen von Luft. Durch die Röhre H werden

mittelst einer Saugpumpe die während des Processes erzeugten Gase und Dämpfe

abgezogen. I ist der mit dem Feuer communicirende

Fuchs, um den Cylinder auf ähnliche Weise wie in Fig. 1 zu

erhitzen.

Anstatt geschlossener Cylinder kann man auch Oefen anwenden, wie Fig. 4 zeigt. A ist die Feuerstelle; B

der Aschenraum; C ein Herd, auf welchen man durch

die Röhre D das Theeröl stießen läßt; die Producte

desselben ziehen mit der Flamme und erhitzten Luft des Feuers in die

Zersetzungskammer E, worin sich die Holzkohle

befindet, welche man durch die Oeffnung F

hineinschafft. Am Boden der Kammer ist eine Schraube, die sich in einem Cylinder

dreht, welcher sich in die Kammer öffnet; dadurch wird der Inhalt der

Zersetzungskammer in den Behälter R ausgeleert. Die

gasförmigen Producte werden durch den Canal P

mittelst einer Saugpumpe abgezogen.

Eine Abänderung dieses Apparats ist in Fig. 5 abgebildet. A ist die Zersetzungskammer und zwar in horizontaler

Lage. B ist die Oeffnung zum Einlassen der Dämpfe.

C die Oeffnung zum Einlassen von Luft. D ist das Rohr zum Abziehen der Gase mittelst der

Saugpumpe.

Eine andere Art Ofen zeigt Fig. 6 im

Durchschnitt. A ist die Feuerstelle, in geneigter

Lage befestigt; sie wird durch die Oeffnung B mit

Kohks oder Holzkohlen gefüllt, C sind die

Roststangen, D ist der Aschenraum. E eine Oeffnung zum Einlassen des flüssigen

Theeröls. F ist ein besonderer Luftcanal, den man

nötigenfalls anwendet. G ist der Auslaßcanal, in

welchem der in A erzeugte und mit dem Stickstoff der

durch das Feuer ziehenden Luft vermischte Oeldampf zersetzt wird, worauf die

Producte durch einen mit G verbundenen Saugapparat

abgeführt werden. H, H ist ein anderer Feuercanal,

welcher nahe am Boden des Feuers anfängt und sich in einen Kamin endigt; er

dient um den Canal G äußerlich zu erhitzen.

Fig. 7 ist

eine Abänderung des zuletzt beschriebenen Ofens; hier ziehen die Oeldämpfe mit

dem Stickstoff der Luft nicht durch einen erhitzten Canal (wie bei G, Fig. 6), sondern

gelangen direct in die Canäle R oder S, welche mit Schiebern T und V versehen sind, um die Richtung des

Gasstroms reguliren zu können. Das Lampenschwarz, welches durch die

unvollkommene Verbrennung des Theeröls in diesem Apparate entsteht, kann durch

den Canal R oder S in

einen geeigneten Behälter geführt werden.

B. Verfahren Cyan mit Beihülfe des

Stickstoffs der Steinkohlen zu fabriciren.

Wenn die Steinkohlen wie bei der Leuchtgasbereitung Kohks

liefern sollen, verfahre ich zur Cyanerzeugung folgendermaßen: Aus der cylindrischen Retorte in

welcher die Steinkohlen wie gewöhnlich destillirt werden, leitet man die gasförmigen

Producte in eine andere Retorte aus feuerbeständigem Thon, welche eine Mischung von

Holzkohle und Alkali enthält, worin sich dann das Cyankalium oder Cyannatrium nebst

Sulfurid bildet. Das aus letzterer Retorte entweichende Gas ist ein noch brauchbares

Leuchtgas, welches weder Ammoniak, noch Cyan oder Schwefel enthält. Bei diesem

Verfahren muß sowohl der Cylinder welcher das Steinkohlenklein enthält, als

derjenige worin sich die alkalisirten Holzkohlen befinden, ununterbrochen mit

frischem Material beschickt werden können, wozu sich der in Fig. 10 abgebildete

Apparat eignet. A ist der Zersetzungscylinder, welcher

eine um ihre Achse rotirende Schraube enthält, welche in den Cylinderenden in Lagern

ruht und durch einen mit dem Zahnrad B verbundenen

Mechanismus umgetrieben wird. C ist eine Oeffnung durch

welche die Beschickung allmählich eingeführt wird. D, D,

D sind senkrechte Röhren welche den Cylinder mit einer gewöhnlichen

cylindrischen Vorlage verbinden, die die gasförmigen Producte abführt. Wenn die

Schraube in Gang ist, wird die Beschickung in der Richtung der Pfeile allmählich

vorwärts getrieben, wobei sie ihre flüchtigen Producte ausgibt, und endlich durch

die Oeffnung s herausgeworfen. Mit letzterer kann man

die Kammer D, Fig. 2, oder R, Fig. 4, verbinden, damit

sie die Producte von A aufnehmen.

Wenn es nicht verlangt wird, daß man die Kohks wie

gewöhnlich von den Steinkohlen erhält, verfahre ich folgendermaßen: Ich fülle einen

Theil der cylindrischen Retorte mit der zu destillirenden Steinkohle und den andern

mit der alkalisirten Holzkohle, durch welche die gasförmigen Producte der Steinkohle

dann streichen müssen, wie Fig. 9 zeigt. In derselben

ist A, B die Retorte, an beiden Enden mit Thüren

versehen wie die Gasretorten. C ist das Auslaßrohr für

die flüchtigen Producte; D die Feuerstelle und E der Aschenraum. Der Theil der Retorte zwischen A und X wird mit Steinkohlen

und derjenige zwischen X und B mit alkalisirter Holzkohle beschickt. Um letztere zu erhalten, tränkt

man 100 Pfd. Kohlenstückchen mit 5 bis 10 Pfd. Alkali; dazu benutzt man lange

eiserne Cylinder, die man heiß erhält und durch deren Mitte eine schmiedeiserne

Welle geht, welche mit einer Schraube versehen ist und wie in Fig. 10 um ihre Achse

rotirt; man läßt die mit Alkalilösung getränkte Holzkohle nur in kleinen Portionen

auf einmal in den Cylinder gelangen, an dessen anderem Ende sie dann trocken

herauskommt.

C. Directe

Cyanbildung.

Man nimmt allgemein an, daß man Alkali mit Kohle und Stickstoff erhitzen muß, damit

sich Cyan bilden kann; ich habe mich aber überzeugt, daß sich durch die directe

Wirkung von Stickgas auf erhitzten Kohlenstoff leicht Cyan bildet, welches man auf

bekannte Weise zur Darstellung verschiedener Verbindungen benutzen kann.

D. Apparat um die Schmelzkuchen

der Blutlaugensalz-Fabriken auszulaugen.

Um die sogenannten Schmelzkuchen (metals) der

Blutlaugensalz-Fabriken auszulaugen, verfahre ich folgendermaßen: Ich

schichte dieselben, in kleine Stücke zerschlagen, rings um die Seiten der

Auslaugekufe über einander auf; die Kufe wird dann mit Wasser gefüllt, schwammiges

Eisen zugesetzt und hierauf so lange Dampf hineingeleitet, bis alles Cyanid

ausgelaugt und in eisenblausaures Salz verwandelt ist. Fig. 11 zeigt den

Auslaugbottich A welcher aus Eisen, Stein oder Holz

bestehen kann. B ist ein Cylinder aus demselben

Material, im Centrum der Kufe A angebracht, in welchen

die von einem Dampfkessel ausgehende Röhre C einmündet,

D ist ein Dom oder Deckel, dessen Zweck ist, den in

B aufsteigenden Strom herabzubeugen. Bei dieser

Einrichtung wird die Flüssigkeit in der Kufe durch den Dampf nicht nur erhitzt,

sondern auch in der Richtung der Pfeile in eine schnelle und ununterbrochene

Bewegung oder Circulation versetzt.

Das erwähnte schwammige Eisen, welches als Zusatz beim Auflösen der Schmelzkuchen

(und auch als Zusatz zur Schmelzmasse) dient, erhält man, wenn man natürliches oder

künstliches Eisenoxyd (Rotheisenstein, Colcothar) in einem Strom von

Kohlenwasserstoffgas oder gewöhnlichem Leuchtgas ausglüht. Das so reducirte Eisen

ist auch sehr brauchbar, um durch Kochen damit alkalische Blutlaugensalz Auflösungen

von dem in ihnen enthaltenen Schwefel zu reinigen, welcher dabei als Schwefeleisen

abgeschieden wird.

Tafeln