| Titel: | Ueber eine elektro-magnetische Maschine mit rotirendem Kreuzstück; von C. A. Grüel, Mechaniker zu Berlin. |

| Autor: | C. A. Grüel |

| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. VII., S. 25 |

| Download: | XML |

VII.

Ueber eine elektro-magnetische Maschine

mit rotirendem Kreuzstück; von C. A.

Grüel, Mechaniker zu Berlin.

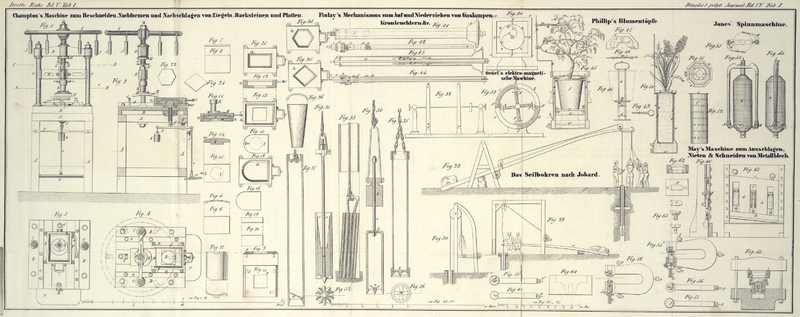

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Grüel, über eine elektromagnetische Maschine mit rotirendem

Kreuzstück.

Unter einer Menge elektro-magnetischer Apparate, deren Wirkung ich bei

vielseitiger Beschäftigung mit diesem Gegenstande zu prüfen Gelegenheit hatte,

schien mir der nachfolgend beschriebene und in Fig. 38 bis 40

veranschaulichte Apparat, welcher eine im Verhältniß seiner Dimensionen höchst

befriedigende Kraftäußerung gewährt, Empfehlung zu verdienen.

Das feste Magnetsystem besteht aus zwei gebogenen Elektromagneten a und b; sie bilden mit den

zu ihrer Befestigung dienenden und eben so geformten Messingstücken c und d die Figur eines

Kreises, welcher auf einer der kürzeren Seiten eines oblongen Brettes sicher

befestigt seyn muß. Die Achse mit dem rotirenden elektro-magnetischen Kreuz

liegt parallel der Längenrichtung des Bretts in zwei Zapfenlagern zwischen zwei

festen Ständern, und genau im Mittelpunkt jenes Kreises. Sowohl die vier Polenden

des Kreuzes als die vier Polenden des festen Systems haben Lappen oder Ansätze aus

dem weichsten Eisen verfertigt, und mit ihren plangeschliffenen Flächen sind sie

mittelst Schrauben dicht und innig mit den vorhandenen acht Polen verbunden. Die

Figur zeigt die Form dieser Ansätze, welche als Träger der in den Magneten erzeugten

Kraft, Stücke zweier concentrischer und dicht aneinander gränzender Kreise

repräsentiren. Die Verbreitung der Endflächen ist, wie bemerkt, von entschieden

günstigem Erfolg. Die äußeren Magnete haben drei Lagen Drahtwindungen, die Stäbe des

Kreuzes deren zwei, und diese Windungen sind nach bekannten Gesetzen so

eingerichtet, daß, wie aus der Zeichnung ersichtlich, die Pole mit ungleichen

Zeichen aufeinander folgen.

Mit Hülfe eines nunmehr zu beschreibenden Commutators wechselt die Polarität des

Kreuzes bei jeder Viertel-Umdrehung, und verrichtet diese nach Jacobi's sinnreicher Angabe construirte eigentlich

pyrotropische Vorrichtung die prompteste Wirkung. Ein hölzerner Rahmen r, r, r, r schließt die vier mit k bezeichneten kupfernen und von einander durch dazwischen gekittete

Glasstücke getrennten Eckstücke ein. Der Rahmen ist quadratisch und die vier mit g bezeichneten Glasstücke liegen sämmtlich um 90°

von einander entfernt. Der durch die vier kupfernen Eckstücke nach Innen freigelassene Raum

ist durchaus kreisförmig und glatt abgedreht. In seiner Mitte dreht sich, da der

Rahmen mit der Rotations-Ebene des Kreuzes parallel und von letzterem in

beiläufig 8 Zoll Entfernung auf dem Hauptbrett der Maschine fixirt ist, die Achse,

welche an dieser Stelle zwei von einander und auch von der Achse selbst isolirte

Messinghülsen trägt. Diese Hülsen sind mit hervorragenden Enden versehen, an welchen

die mit Frictionsrollen endigenden Stahlfedern z, z

befestigt sind. Diese den kupfernen Kreis fortdauernd berührenden Theile sind es,

welche den galvanischen Strom zu leiten und dem Kreuz zuzuführen haben, nachdem er

zuvor in stets constanter Richtung die beiden Magnete a

und b durchlaufen hat. Man erkennt leicht, daß wenn

ferner je zwei der kupfernen Eckstücke, welche in der Richtung der Diagonale des

quadratischen Rahmens einander gegenüber liegen, metallisch verbunden werden,

alsdann die mit der Achse zugleich rotirenden Federn bei jeder

Viertel-Umdrehung den galvanischen Strom in veränderter Richtung durch die

Drahtwindungen des Kreuzes führen werden. Es ist nöthig, bei Befestigung und Biegung

jener Federn dafür zu sorgen, daß ihre Endpunkte, die Rollen nämlich, genau um 1/4

Kreis der von ihnen tangirten kupfernen Kreislinie differiren. Der galvanische Strom

nimmt nun folgenden Gang: er durchläuft nacheinander die Drahtwindungen der Magnete

a und b, geht über zu

dem einen Eckstück des Rahmens, von dort durch die jenes Stück oben tangirende Feder

z in die Windungen des Kreuzes, von welchem er durch

die andere Feder z in das angränzende Eckstück übergeht

und zum zweiten Pol der Kette zurückkehrt.

Ein gültiger Maaßstab und eine richtige Würdigung des Effects einer solchen Maschine

kann übrigens nur unter steter Berücksichtigung der angewandten Stromstärke

vorhanden seyn. Man ist gewöhnt, sehr schnelle elektro-magnetische Rotationen

zu bemerken und zu Trugschlüssen über die dabei wirkende Kraft geneigt. Man hat

mittelst derselben schon dicke Metallstücke abzudrehen vermocht, auch ist kein Grund

vorhanden, die Möglichkeit einer solchen Leistung zu bezweifeln, obwohl die erwähnte

Thatsache einem kleinen Kunstgriff ihre Entstehung verdankt: Wenn nämlich irgend ein

Schwungrad durch eine mäßige constante Kraft in Drehung versetzt wird, und durch

sein Beharrungsvermögen die anfängliche Geschwindigkeit steigert, so stellt dieß Rad

gleichsam ein Kraft-Reservoir dar, dessen Wirkungsfähigkeit der Masse

desselben, multiplicirt mit seiner Geschwindigkeit entspricht, und über dessen

Inhalt man beliebig verfügen kann. Hat man durch ein ihm dargebotenes Hinderniß die

aufgesammelte Kraft erschöpft, so entfernt man dieses, bis sie aufs Neue angewachsen

ist. Es muß daher in Bezug auf die oben erwähnte Thatsache gefragt werden, wie lange

man hat anhalten und warten müssen, ehe der bearbeitende Stahl der abzudrehenden

Welle aufs Neue hat genähert werden können. Eine ganz ähnliche Ueberschätzung der

Kraft fesselt den erstaunten Blick des Zuschauers einer mit ihrem Zuge in

Sturmeseile dahingehenden Locomotive, während ihre wahre Größe nur am Abgangsorte,

wo eben erst der Zug sich in Bewegung setzt, richtig erkannt werden kann.

Die Uebelstände, welche dem elektro-magnetischen Princip als Krafterzeuger

anhängen, sind verschiedener Art. Sie sind vornehmlich: a) das quadratische Verhältniß der Abnahme der

magnetischen Kraft, nach welchem diese nur einen Bruchtheil an nutzbarer

Größe darbietet. Dieser Umstand ist von Bedeutung, und wird, wie es scheint, zu

wenig berücksichtigt; der Nenner des Bruchs wird meistens noch größer befunden

werden, weil die Construction vielleicht eine solche ist, nach welcher die Magnete

entweder gar keine Fernwirkung, oder nicht Gelegenheit haben ihre Kraft zu äußern;

b) die Bildung der inducirten

Ströme; c) der Mangel an

Instantaneität beim Entstehen und Verschwinden des Magnetismus. Wenn den

letzteren beiden von mancher Seite her zu viel Einfluß auf den Erfolg zugeschrieben

wird, so glaube ich durch angestellte Versuche beweisen zu können, daß kein Grund zu

finden seyn möchte, etwa die Anwendung der Elektromagnete zu unterlassen, um einzig

und allein in Bezug auf den Punkt c) einen Vortheil

einzutauschen, dessen Werth unter Umständen vielleicht nahe = 0 gesetzt werden

dürfte.

Tafeln