| Titel: | Verbesserte Blumentöpfe mit Zugehör, worauf sich George Phillips, Chemiker in Park-street, Grafschaft Middlesex, am 17. August 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. XXI., S. 69 |

| Download: | XML |

XXI.

Verbesserte Blumentöpfe mit Zugehör, worauf sich

George Phillips,

Chemiker in Park-street, Grafschaft Middlesex, am 17. August 1846 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1847, S.

260.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

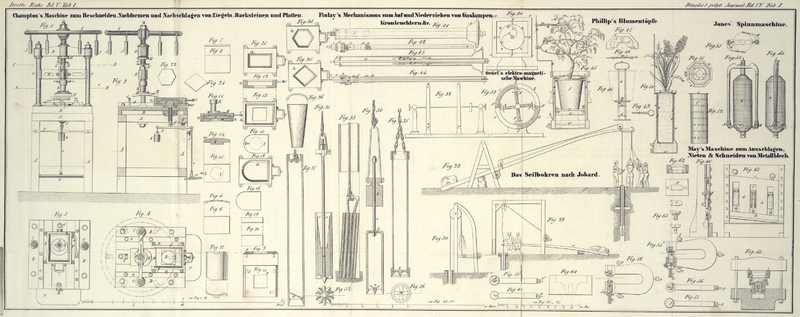

Phillips' Blumentöpfe.

Die Erfindung besteht darin, die Töpfe worin Pflanzen gezogen werden, in ein

metallenes Gehäuse so einzuschließen, daß ein Behälter unter dem Topf entsteht,

welcher die aus letzterm abtropfende Flüssigkeit aufnimmt; dadurch wird nicht nur

die Verdunstung des Wassers großentheils verhindert, sondern die Wurzeln der Pflanze

werden auch frei von überflüssiger Feuchtigkeit erhalten und der Atmosphäre ist

freier Zutritt zu den Wurzeln gestattet. Dabei kann man übrigens die Blume entweder

in einen gewöhnlichen irdenen Gartentopf oder in einen durchlöcherten Metalltopf

pflanzen. Von den abgebildeten Apparaten dient der eine für kräuterartige Pflanzen,

wie Pelargonium und der andere für knollige Wurzeln,

z.B. Hyacinthen.

Fig. 45 ist

ein senkrechter Durchschnitt durch die Mitte eines Apparats, wobei ein gewöhnlicher

irdener Gartentopf angewandt ist. a, a, a ist das äußere

Gehäuse, vorzugsweise aus Zink verfertigt; dasselbe kann auf der Außenseite lackirt,

bemalt etc. werden. b, b, b ist ein beweglicher

Metallrahmen, in Fig. 46 in der Seitenansicht abgebildet; er besteht aus zwei senkrechten

Seiten, welche an ihren unteren Enden durch Querstreben b*,

b* verbunden sind, und ist an den oberen Enden mit Ringen oder Griffen e, e versehen, damit man den Rahmen leicht aus dem

Gehäuse nehmen kann. An den inneren Seiten der verticalen Theile b, b sind Leisten d, d

gebildet, um ein Holzstück c zu halten, auf welches man

den Gartentopf stellt; auch sind mehrere Leistenpaare vorhanden, damit man das

Holzstück c in verschiedenen Höhen je nach der Größe des

Topfs anbringen kann. Nachdem der Gartentopf f, in

welchen die Blume gepflanzt wurde, auf die hölzerne Stütze c gestellt worden ist, läßt man den beweglichen Rahmen b, b mittelst der Griffe e,

e in das Gehäuse a, a hinab. Die Griffe e, e werden dann niedergebogen, wie man in Fig. 45 sieht,

und wenn der Topf f für den Rahmen zu klein ist, drückt

man kleine Keile f*, f* aus Kork zwischen die Seiten des

Topfs und die verticalen Rahmentheile b, b um den Topf

in der Mitte des Gehäuses fest zu halten. Man sieht daß zwischen dem unteren Theil des Blumentopfs

f und dem Boden des Gehäuses a ein beträchtlicher Raum ist, welcher einen Behälter für das aus dem Topf

abtropfende Wasser bildet; das Wasser welches sich von Zeit zu Zeit darin ansammelt,

lauft ab wenn man den Pfropf g herauszieht; mittelst der

engen Röhre oder Schnepfe h, welche gegen das Reservoir

offen ist, kann man sich leicht von der Höhe des Wasserstands überzeugen. Wenn das

Wasser im Reservoir die in der Figur durch punktirte Linien bezeichnete Höhe

erreicht, muß es durch Herausnehmen des Pfropfs g

abgezogen werden; da dieses Wasser aber eine beträchtliche Portion der unorganischen

Salze enthält, welche aus der Erde ausgewaschen wurden und die einen Theil der

Nahrung der Pflanze bilden, so muß man es wieder auf die Dammerde im Topf gießen,

damit diese Salze nicht unbenutzt verloren gehen; um eine zu rasche Verdampfung des

Wassers zu verhindern, ist der Topf mit einem Deckel von eigenthümlicher

Construction versehen, zwischen dessen beweglichen Theilen der Stengel der Pflanze

durchgehen kann. Dieser bewegliche Deckel besteht aus zwei Theilen, welche

aneinanderpassen und den Stengel der Pflanze einschließen; eine Hälfte dieses

Deckels zeigt Fig.

47 besonders im Grundriß und Fig. 48 in der

Seitenansicht. Er besteht aus einem flachen Zinkstück i,

i, dessen äußerer Rand an den inneren Rand des Gehäuses a paßt und welches auf einer Leiste aufliegt, wie Fig. 45 zeigt;

so daß, wenn das zweite oder entsprechende Stück i, i

auf die Leiste gelegt wird, das Gehäuse ganz zugedeckt ist. Ein verschiebbares mit

einem Knopf versehenes Stück j, j ist an dem Stück i, i angebracht, so daß es auf demselben gleitet und

sich folglich der Dicke und Stellung des Stengels der Pflanze anpassen kann.

Da die meisten Blumen während des Wachsens einige Unterstützung erfordern, so ist das

untere Ende eines verticalen Drahts in eine im oberen Ende des Gehäuses angebrachte

Dille gesteckt und dieses verticale Stäbchen mit einer, zwei oder mehr Federfängern

oder Hältern l und m

versehen, um die Zweige, Blätter oder Blumen der Pflanze zu stützen oder

zurückzuhalten. Diese Hälter sind aus dünnem Draht hergestellt und können so

angefertigt werden, daß sie entweder (wie bei l) das

Ganze der Zweige umfassen oder (wie bei m) bloß einen

besondern Zweig, einen Stiel oder eine Blume zurückhalten oder stützen. Die Enden

des großen Federhälters l sind bloß zusammengehäkelt,

wie Fig. 45

zeigt; die des kleineren Hälters werden hingegen durch Verschieben eines kleinen

Rings längs der Arme geöffnet oder geschlossen, wie Fig. 49 zeigt.

Bisweilen mag es wünschenswerth seyn, den Apparat so compendiös als möglich zu

machen, z.B. zum Ziehen von Hyacinthen und andern knolligen Wurzeln. Man benutzt

dann anstatt des gewöhnlichen irdenen Topfs einen durchlöcherten metallenen Topf.

Ein solcher Apparat ist in Fig. 50 im senkrechten

Durchschnitt und in Fig. 51 im Grundriß abgebildet. a, a ist das

äußere Gehäuse wie in Fig. 45; f, f ist der metallene am Boden und den Seiten

durchlöcherte Topf, welchen man in Fig. 52 im Aufriß sieht.

Derselbe ist an feinem oberen Ende mit einem Vorsprung o,

o versehen, womit er auf der Schulter des äußeren Gehäuses aufliegt; der

Raum unter dem Topf f dient (wie im andern Apparat) um

das Wasser aufzunehmen welches von der Erde im Topf abtropft. Damit das Wasser keine

Erde aus dem Topf in den darunter befindlichen Raum mit sich reißen kann, ist der

Topf mit einem Sack p, p aus Flanell versehen, in

welchen man die Erde für die zu ziehende Pflanze gibt. Uebrigens wird der Apparat

wie der vorhergehende mit Deckeln und Federhältern versehen.

Tafeln