| Titel: | Verbesserungen in der Construction und Anordnung eines Apparates zum Forttreiben und Steuern der Schiffe, worauf sich Christopher Hay am 10. Dec. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. XXIII., S. 84 |

| Download: | XML |

XXIII.

Verbesserungen in der Construction und Anordnung

eines Apparates zum Forttreiben und Steuern der Schiffe, worauf sich Christopher Hay am 10. Dec. 1845 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Sept. 1846, S.

73.

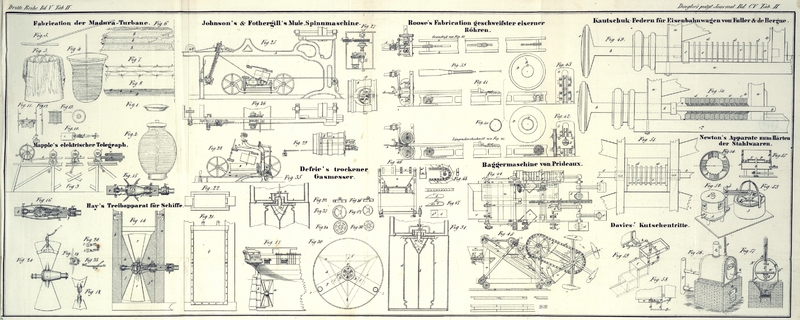

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Hay's Construction eines Apparates zum Forttreiben der

Schiffe.

Vorliegender Apparat zum Forttreiben der Schiffe ist eben so bei denjenigen Schiffen

anwendbar, in welchen Dampf das Hauptagens bildet, als auch bei denen, wo die

Treibvorrichtung bloß als Unterstützungsmittel gebraucht wird. Die Erfindung besteht

in der Anwendung von solchen Treibapparaten am Stern, wobei die Winkelstellung der

Flügel oder Blätter mit Leichtigkeit verändert und wenn man will, die Flügel in gerade Linie mit dem

Kiel gebracht werden können, so daß es dem Lauf oder der Steuerung des Schiffes

nicht hinderlich ist, wenn der Treibapparat nicht gebraucht werden soll. Eine

weitere Erfindung besteht in einer solchen Anordnung des Treibapparates, daß es

möglich ist die Flügel zu entfernen und den Apparat mit Leichtigkeit auszuheben. Der

Vortheil, welcher aus der Möglichkeit entspringt, die Flügel mit dem Kiel in gleiche

Richtung zu bringen, stellt sich am augenscheinlichsten bei der Anwendung des

Apparates an Segelschiffen heraus, wo er bloß als Unterstützungsmittel benützt wird,

indem es zuweilen rathsam und vortheilhaft ist, den Gebrauch des Treibapparates für

einige Zeit auszusetzen. Wären in diesem Falle die Treibflügel nicht in gerader

Linie mit dem Kiel gestellt, so müßten sie die Steuerung und den Lauf des Schiffes

bedeutend beeinträchtigen.

Fig. 14

stellt den senkrechten Längendurchschnitt eines Theils des Sterns von einem Schiffe

mit dem verbesserten Treibapparate dar; sie zeigt zugleich die Vorrichtung, wodurch

die Achse der Treibflügel anders gestellt werden kann und die Flügel in eine Linie

mit dem Kiel sich stellen lassen. Fig. 15 ist ein Grundriß,

welcher die Stern- und Ruderpfosten im Durchschnitt zeigt. Fig. 16 ist ein

Horizontaldurchschnitt durch die hohle Achse und Büchse, woran die Treibflügel

befestigt sind; Fig. 17 endlich stellt einen Theil des Schiffsterns mit der daran

angebrachten Treibvorrichtung dar. a, a ist der

Sternpfosten, b, b der Steuerruderpfosten des Schiffs;

c, c die Büchse der an dem einen Ende ebenfalls

hohlen Achse d, d des Treibapparates. Die Treibflügel

e, e können nach Gutdünken gerade oder gekrümmt

seyn; an ihrem unteren Ende haben sie einen Stift f,

welcher sorgfältig in ein Loch oder eine Hülse an der Achsenbüchse eingesenkt ist.

Die Stifte der Treibflügel können rund oder cylindrisch, doch muß ein Theil ihres

Endes viereckig seyn, wie Fig. 18 zeigt, um in ein

Paar Hülsen einzupassen, welche zur Veränderung des Winkels an dem Apparate

angebracht sind, wovon unten die Rede seyn wird. Die Büchse c, c der Achse ist, wie Fig. 14 und 15 zeigen, von

conischer Form, und die Stifte f der Treibflügel gehen

durch kreisrunde in der conischen Büchse angebrachte Löcher, so daß die Flügel sich

um ihre Mitten drehen lassen; zugleich dient auch die conische Büchse als Träger

oder Stütze der Treibflügel, und erhält sie, wie Fig. 14 deutlich zeigt,

in ihrer Stellung. An das äußere dickere Ende der conischen Büchse c, c ist ein Deckstück g,

Fig. 14,

15 und

16,

angeschraubt, welches eine kleine Welle h als

Fortsetzung der Hauptachse trägt. Diese Welle ist mit einem beweglichen Lager i versehen, welches auf einem am Ruderpfosten b, b befestigten Kloße j

ruht, der die untere

Hälfte des leeren Raumes zwischen den Treibflügeln und dem Ruderpfosten ausfüllt.

Auf gleiche Weise ist das innere dünnere Ende der conischen Büchse c, c mit einem beweglichen Lager i* von größeren Dimensionen versehen, welches eben so auf einem

feststehenden Blocke j* ruht, der, am Sternpfosten

befestigt, die untere Hälfte des leeren Raumes zwischen den Treibflügeln und dem

Sternpfosten ausfüllt. Durch die beweglichen Klötze k,

k, welche von oben herabgelassen werden, wird die Büchse mit der kleinen

Welle h sammt ihren Lagern i

und i* an ihrer Stelle gehalten. Indem diese Klötze k, k auf jenen Theilen aufliegen, hindern sie dieselben,

sich zu erheben. Sie selbst werden durch Schrauben oder auf sonstige Weise an ihrer

Stelle erhalten und füllen den obern Theil des Raumes zwischen den Treibflügeln und

den Stern- und Ruderpfosten a und b aus.

Das innere Ende der conischen Büchse ist mit einer Kuppelungsklaue versehen, welche

wieder in eine ähnliche am äußeren Ende der Treibachse befindliche Klaue eingreift,

so daß der Treibapparat leicht mit der Achse außer Verbindung gebracht und nach

Umständen ausgehoben werden kann, was hernach näher erörtert werden soll. Wie schon

bemerkt, treten die Stifte oder Bolzen f der Treibflügel

durch Löcher in die Büchse; das untere Ende dieser Stifte aber ist viereckig, um in

geeignete Hülsen zu passen. Diese Hülsen l, l sind in

den Figuren

19 und 20 besonders abgebildet und, wie es die Figuren 14 und 15 darstellen,

in die conische Büchse eingeschlossen.

Der Stift des einen Treibflügels tritt durch ein Loch der Büchse und senkt sich in

das viereckige Loch der einen Hülse l ein, während der

andere, durch ein anderes Loch auf der entgegengesetzten Seite der Büchse

eintretend, in die viereckige Hülse des andern Stückes l

eingefügt ist. Wenn die Flügel in die geeignete Lage gebracht werden sollen, so

müssen die Löcher oder Hülsen der Theile l, l, wie Fig. 20 zeigt,

in Coincidenz gebracht werden; wenn dann die Flügel in ihre Hülsen eingesetzt sind,

so wird das Ende des Bolzens oder der Achse des einen Flügels gegen dasjenige des

andern anstoßen. Um sie nun in stetiger Lage zu erhalten, so geht von dem Ende des

einen Bolzens (oder Achse), wie Fig. 18 zeigt, ein Bolzen

in ein Loch des Bolzens vom andern Flügel. Die Hülsenstücke l, l sind mittelst Gelenken m, m an einen

Klotz n befestigt. Dieser Klotz läßt sich in

Vertiefungen der Büchse c mittelst einer mit ihrem einen

Ende durch die Mutterschraube des Blockes gehende Stange o vor- und rückwärts bewegen. Das andere Ende dieser Stange reicht

in die Büchse q, wo sie ein Winkelgetriebe p besitzt. Dieses Getriebe greift in ein ähnliches Getriebe

r, dessen Achse durch die Seite der Büchse

hervorsteht, wie die Figuren 15 und 16 zeigen.

Durch eine kleine Kurbel kann diese Spindel umgedreht werden. Setzt man nun mit

Hülfe der Winkelgetriebe p und r die Welle o in Bewegung, so wird der Block

n längs der in der Büchse befindlichen Vertiefung

vor- oder zurückgehen, je nach der Richtung, in welcher die Achse o gedreht wird. Die durch Gelenke m mit dem Klotze verbundenen Hülsenstücke l

werden sammt den Flügeln um ihre Achse gedreht, und somit der Winkel, in welchem sie

ursprünglich gestellt waren, verändert. Die abgesonderte Ansicht Fig. 20 zeigt die

Stellung, welche der Klotz n, die Gelenke m und die Hülsenstücke l, l

dann einnehmen, wenn die Flügel nahezu in einem rechten Winkel mit dem Kiel gestellt

sind. In dem Durchschnitte Fig. 16 sieht man die

Stellung dieser Theile, wenn die Flügel ungefähr in gleicher Linie mit dem Kiel

stehen. Ein jeder Winkel zwischen diesen zwei Stellungen (z.B. wie in Fig. 15) trägt

zur Fortbewegung bei und die Neigung der Blätter kann durch einfache Umdrehung der

Achse des Winkelgetriebes r verändert werden. Um dem

Ingenieur den bestimmten Winkel, in welchem die Flügel arbeiten, leichter finden zu

lassen, ist auf der oberen Seite der Büchse q eine

graduirte Ziffertafel mit einem Zeiger (Fig. 15) angebracht,

welcher auf folgende Art bewegt wird. Das innere Ende der Stange o ist mit einer weitgängigen Schraube versehen (siehe

Fig. 16),

welche in ein kleines Rad s greift. An der Achse dieses

Rades sitzt ein Zeiger. Die Ziffertafel ist der Weite der Schrauben an den Enden der

Stange o und den Zähnen des Rades s entsprechend eingetheilt, so daß der Ingenieur auf einen Blick sieht,

wie viele Umdrehungen er der Stange ertheilen muß, um die Treibflügel in einen

gewissen Winkel zu stellen.

Wenn der Treibapparat nicht in Thätigkeit ist, so kann er bedeckt und geschützt

werden, so daß dem Wasserstrome eine ganz ebene, gleichförmige und ununterbrochene

Oberfläche dargeboten wird. Zu diesem Zweck werden die Flügel des Apparates mit dem

Kiel in eine Linie gebracht und der Apparat mit allen seinen Theilen zwischen

Schiebern eingeschlossen. Fig. 21 stellt einen

dieser eisernen Schieber dar, welcher in eisernen Nuthen u,

u läuft, die an den Stern- und Steuerpfosten a und b festgeschraubt sind. Mittelst der an

die Oehre oder Krampen v, v befestigten Taue oder Ketten

werden diese Schieber aufgezogen und niedergelassen.

Fig. 22

stellt die durch das Verdeck zu machende Oeffnung zum Aushängen und Aufziehen des

Treibapparates mit seinem Zugehör und zum Niederlassen der Schieber t,

t im Grundrisse dar. In diesem Falle müssen die Treibflügel einen spitzen

Winkel mit dem Kiel bilden, um die ausfüllenden Klötze k,

k entfernen zu können. Wenn die Flügel mit Hülfe der Achse o und ihrem Räderwerk in den bestimmten Winkel gebracht

worden sind, so werden die Klötze k, k durch Drehung der

Getriebe w, welche in gezahnte Stangen am Rücken dieser

Klötze eingreifen, emporgehoben. Nach Entfernung dieser Klötze aus ihren Nuthen muß

man die Achse o hervorziehen, damit die Büchse sich aus

der Kuppelungsklaue der Hauptachse losmachen läßt. Zu dem Ende muß vorher nur ein

kurzes Stück des Treibapparates entfernt werden, wie dieß bei derartigen

Vorrichtungen gewöhnlich der Fall ist. Hierauf wird das Ende der Büchse q, das Winkelgetriebe r und

das kleine horizontale Rad s entfernt, wodurch man Platz

bekommt, um die Achse o von dem Schiebeklotz n in der Büchse loszuschrauben. Jetzt erst läßt sich der

Treibapparat mit der Büchse c und der kleinen Welle h ganz losmachen und durch die Oeffnung (Fig. 22) auf das Verdeck

bringen. Um diese Arbeit zu erleichtern und einen sichern Halt für den einige Fuß

über dem Wasser befindlichen Treibapparat möglich zu machen, hat der Patentträger

ein einfaches Instrument erdacht, welches in Fig. 23 und 24 abgebildet

ist. Dieses Instrument besteht aus einer nach der Form der Flügel gebogenen

Eisenstange, deren Enden so umgebogen sind, daß sie die Ränder der Treibflügel

umfassen; es ist mit einer Krampe versehen, durch welche eine Kette oder ein Tau

geht, ferner mit einer Hülse zur Aufnahme eines Griffes, womit das Instrument

gehandhabt wird. Wenn der Apparat zum Aushängen bereit ist, so wird das Instrument

niedergelassen, wobei man die Vorderseite der Stange x

an die Seite des Flügels bringt. Beim Aufziehen des Taues legen sich nun die

umgebogenen Enden der Stange x an die Ränder des

Blattes, die sie, wie Fig. 24 zeigt,

festhalten; am Ausschlüpfen hindert die Flügel ihre eigene Schwere hinlänglich. Will

man den Treibapparat wieder an seine Stelle bringen, so bewerkstelligt man dieß mit

derselben Vorrichtung.

Tafeln