| Titel: | Verbesserungen an Baggermaschinen, worauf sich Thomas Symes Prideaux zu Southampton am 15. Jul. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. XXIV., S. 88 |

| Download: | XML |

XXIV.

Verbesserungen an Baggermaschinen, worauf sich

Thomas Symes Prideaux zu

Southampton am 15. Jul. 1846 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, April 1847,

S. 193.

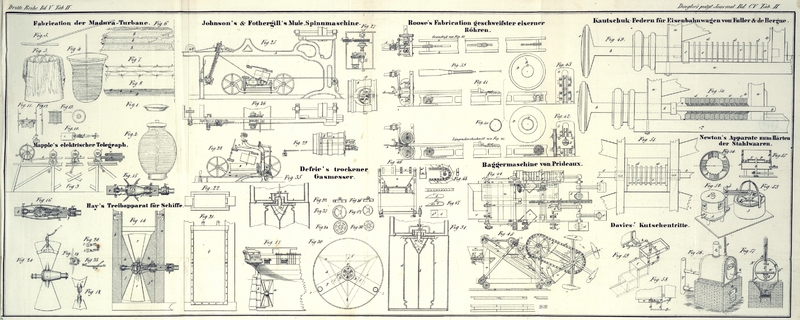

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Prideaux's Verbesserungen an Baggermaschinen.

Den Gegenstand meiner Erfindung bildet eine Maschine, bei welcher eine Reihe

schneidender Flächen veranlaßt wird Erdstreifen oder Schollen auszuschneiden, und

zwar so, daß die ausgegrabene Erde der Maschine aus dem Wege geschafft wird, um

ihrem Vorrücken nicht hinderlich zu seyn.

Fig. 44 ist

ein Grundriß,

Fig. 45 eine

Seitenansicht und

Fig. 46 ein

Endaufriß meiner Maschine. In sämmtlichen Figuren sind zur Bezeichnung

entsprechender Theile gleiche Buchstaben gewählt. a, a

ist das auf vier Rädern b, b ruhende Gestell der

Maschine; c, c¹ sind die Achsen dieser Räder; d, d sind die Messer, von denen eines in Fig. 47 besonders

dargestellt ist. Jedes dieser Messer ist an einen Arm der Welle e befestigt. Da die letztere in der Richtung des Pfeils

rotirt, so schneiden die Kanten d¹ Erdschollen

aus, welche in dem durch das eigenthümlich gestaltete Instrument gebildeten Kasten

aufgenommen werden. Während der Rotation des Apparates kann aber die frisch

ausgeschnittene Erde nicht eher aus den Instrumenten d

herausfallen, als bis jedes bei A angelangt ist, indem

der Theil d² des Instrumentes d in der Art nach vorn sich erstreckt, daß die Erde bis

zum Punkte A zurückgehalten wird.

An der Welle e befindet sich ein Kettenrad f, welches durch die Kette g

in Bewegung gesetzt wird; letztere läuft über das an der Achse h¹ sitzende Kettenrad h und wird durch dasselbe getrieben. Die Achse h¹ ist im Gestell a gelagert und

enthält ein Schraubenrad i, welches durch die an der

Achse j¹ befindliche endlose Schraube j umgetrieben wird. An der Achse j¹ ist das Winkelgetriebe j²

befestigt, welches mit dem an der Kurbelwelle l

befindlichen Winkelrabe k im Eingriff steht. Durch die

Vermittelung der an der Welle l befindlichen Kurbeln l¹, l¹ werden

die verschiedenen Theile des Apparates von einer mit dem Gestell a in Verbindung gebrachten Dampfmaschine oder anderen

Triebkraft aus in Thätigkeit gesetzt. Die Erde fällt aus den Instrumenten d, d in Eimer m, n, die auf

den endlosen Ketten o, o, p, p angeordnet sind. Solcher

Eimerketten sind zwei

vorhanden, jedoch ist nur eine derselben abgebildet, damit andere Maschinentheile

nicht verdeckt werden. Jeder Eimer besteht aus einer Rückwand m¹, n¹ und zwei Seitenwänden m², n², von denen je zwei über die beiden Seitenwände des

nächstfolgenden Eimers greifen. Dieß wird aus Fig. 48 deutlicher

erhellen, wo ein Theil der endlosen Eimerkette abgesondert nach einem größeren

Maaßstabe dargestellt ist. Die Seitenwände der aufeinanderfolgenden Eimer greifen

deßwegen übereinander, damit keine Seitenöffnungen entstehen, wenn die Eimer über

die Kettenräder laufen. Die Bewegung der endlosen Eimerkette nach der Richtung der

Pfeile wird auf folgende Weise bewerkstelligt. An der Achsel sind excentrische

Scheiben r, r befestigt; diese excentrischen Scheiben

sehen vermittelst ihrer Stangen r¹, r¹, welche mit den

Kurbeln s² verbunden sind, die Achse s in Bewegung. An diese sind die Kettenräder o¹, o¹

befestigt, welche die endlosen Ketten o, o mit den

Eimern m, m in Bewegung setzen. Diese Ketten setzen

vermittelst der Kettenräder o², o² die Achse q und

sofort die Ketten der Eimer n, n in Thätigkeit, indem

die Achse q andere Kettenräder q¹, q¹ enthält, welche den

Ketten p, p, woran die Eimer n,

n befestigt sind, Bewegung ertheilen. Die oberen Theile der Ketten p, p laufen über die an der Achse t befindlichen Rollen und werden durch dieselben geleitet.

Von den beiden äußersten der Instrumente d, d fällt die

Erde in die Ketteneimer n, welche sie in der Richtung

der Pfeile mit sich fortnehmen und in die Rinnen v

schütten. Diese leiten die Erde nach den endlosen Ketten der Eimer m, m, welche auch die durch die andern Instrumente d ausgegrabene Erde aufnehmen und dem Trog w zuführen. Dieser auf dem Hauptgestell a ruhende Trog hat einen mit Rädern w², w²

versehenen beweglichen Boden w¹; die Räder w² aber rollen auf den Schienen w³, so daß der Inhalt des Trogs w von Zeit zu Zeit in geeignete Karren zur

Weiterbeförderung entleert werden kann. Jedes der Grabinstrumente d lasse ich in einer Minute viermal in Thätigkeit

kommen, und gebe daher den Theilen auf den Schienen x, x

eine leichte Vorwärtsbewegung. An der Welle l befindet

sich nämlich eine endlose Schraube, welche in das an der Achse y¹ sitzende Rad y

greift; die Achse y¹ enthält ferner eine

Schraube, welche in das an der Achse der Tragräder befindliche Schraubenrad c² greift. Durch Substitution anderer Schrauben

und Räder von verschiedener Gangweite ändere ich die Geschwindigkeit, womit die

Maschine längs der Schienen x arbeitet und somit die

Quantität des ausgegrabenen Erdreichs je nach der Beschaffenheit des Bodens ab;

ferner gebe ich der Achse e einen solchen Ueberhang über das Gestell, daß

neue Bahnschienen an die andern angestoßen werden können.

Tafeln