| Titel: | Verbesserte Kutschentritte, worauf sich David Davies, Wagenfabrikant zu London, einer Mittheilung zufolge am 17. Sept. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. XXVI., S. 92 |

| Download: | XML |

XXVI.

Verbesserte Kutschentritte, worauf sich David Davies, Wagenfabrikant zu

London, einer Mittheilung zufolge am 17. Sept.

1846 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1847, S.

247.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

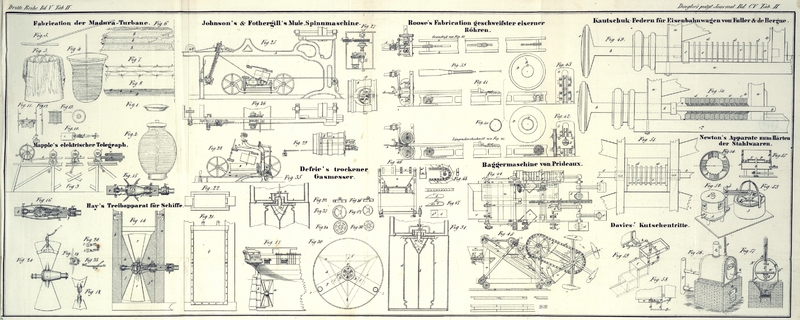

Davies' Kutschentritte.

Den Gegenstand vorliegender Erfindung bildet eine geometrische Anordnung paralleler

Hebel, welche durch Drehung einer Achse in Bewegung gesetzt werden, um die auf ihnen

befestigten Tritte zu heben oder niederzulassen; die Welle kann mittelst einer

Kurbel oder durch das Oeffnen und Schließen des Kutschenschlags gedreht werden.

Fig. 58 zeigt

den Kutschentritt, wie er von der hinteren Seite des Wagens aus betrachtet

erscheint; Fig.

59 ist eine perspectivische Ansicht desselben. Unter dem Wagenkörper ist

zu beiden Seiten eine viereckige eiserne Büchse a

befestigt, welche den Tritt und seine Hebel in geschlossenem Zustande aufnimmt. b, b sind zwei Hebel welche bei c durch Bolzen mit dem Rahmen a verbunden

sind; d, d zwei ähnliche an die viereckige Achse e befestigte Hebel; die Achse e dreht sich in Lagern an der Seite des Rahmens a: f ist der auf zwei

Stäben g, g gelagerte Tritt. In Folge dieser Anordnung

werden sich die Stäbe b und d stets parallel zu einander und die Stäbe g

parallel zum Rahmen a bewegen. An dem einen Ende der

Achse e ist rechtwinkelig zu den Stäben d ein Hebel h befestigt. Das

Ende dieses Hebels ist durch ein Gelenk mit dem gabelförmigen Ende einer Stange i und diese durch ein anderes Gelenk mit einem an den

Kutschenschlag befestigten Träger k verbunden. Wenn der

Schlag geschlossen ist, so sind die Stäbe b, d und der

Tritt f in der Büchse a

eingeschlossen, der Stab i befindet sich in geneigter

und der Hebel h in verticaler Lage. wird aber der Schlag

geöffnet, so zieht der Theil k vermittelst des Gelenks

j die Stange i vorwärts;

diese bringt den Hebel h in horizontale Lage und

veranlaßt die Achse e die Stäbe b, d zu drehen und niederzudrücken, bis sie in die verticale Stellung

gelangen. Somit gelangen die verschiedenen Theile beim Oeffnen des Schlags in die

abgebildete Lage, lehren aber beim Schließen des Schlags in ihre ursprüngliche Lage

zurück. Eine starke auf die quadratische Welle e

drückende gebogene Stahlfeder! erhält den Tritt, er mag sich oben oder unten

befinden, in sicherer Lage; bei mehr als einem Tritt sind zwei solche Federn

anzuwenden. Aus den punktirten Linien in Fig. 59 ersieht man, daß

sich die Anwendung dieser Erfindung nicht auf einen einzigen Tritt beschränkt,

sondern auf eine beliebige Anzahl derselben ausgedehnt werden kann. Bei Wagen ohne

Thüren, z.B. Phaetons, kann man den Tritt mittelst Drehens einer an dem Hebel h angebrachten Kurbel herunterlassen.

Tafeln