| Titel: | Verbesserungen an elektrischen Telegraphen, worauf sich Henry Mapple am Child's Hill, Grafschaft Middlesex, am 27. Oct. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. XXX., S. 99 |

| Download: | XML |

XXX.

Verbesserungen an elektrischen Telegraphen,

worauf sich Henry Mapple am

Child's Hill, Grafschaft Middlesex, am 27. Oct.

1846 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Jun. 1847, S.

347.

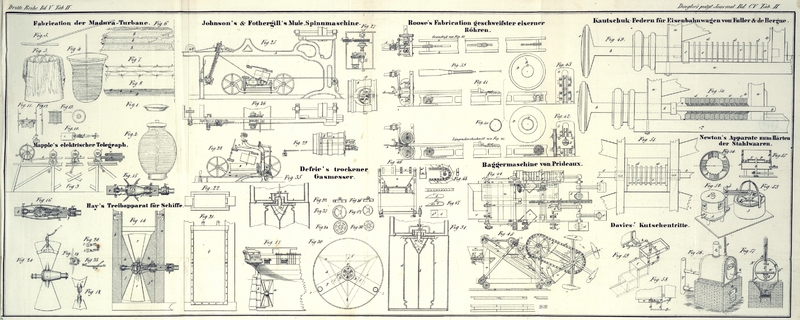

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Mapple's Verbesserungen an elektrischen Telegraphen.

Der erste Theil dieser Erfindung besteht in einem Verfahren die Drähte der

elektrischen Telegraphen in ein Bleirohr einzuschließen. Die Drähte werden zuerst

durch Umwickeln mit Baumwollgarn isolirt und erhalten dann einen Ueberzug mittelst

geeigneter geschmolzener Materialien; hierauf werden sie in ein Bleirohr

eingeschlossen, welches so groß ist daß sie auf unten beschriebene Art leicht

durchgezogen werden können. Der Raum um die Drähte innerhalb der Röhre wird mit

einer erhitzten Mischung von Theer und Pech ausgefüllt und während die Mischung noch

heiß und in flüssigem Zustande ist, bringt man die Röhre in das Gehäuse oder

cylindrische Gefäß a des in Fig. 9 abgebildeten

Apparats. Man erhitzt dieses Gehäuse mittelst heißen Wassers, um die Röhre b und die Drähte heiß und das nicht leitende Material in

flüssigem Zustande zu erhalten, bis die Röhre mittelst Hindurchlassens zwischen den

drei Walzenpaaren auf die verlangte Größe reducirt worden ist; letztere haben

halbkreisförmige Kerben von verschiedenen Größen um ihre Peripherien. Man steckt das

vordere Ende der Röhre b in die kreisförmige Kerbe

welche die beiden Walzen c, c mit einander bilden; der

Durchmesser dieser Kerbe ist beiläufig um einen Achtelszoll kleiner als derjenige

der Röhre; die eingezwängte Röhre wird beim Umdrehen der Walzen c, c zwischen denselben vorwärts gezogen und dadurch

dünner, aber länger. Die Röhre geht hierauf durch die beiden anderen Walzenpaare d, d und e, e und nimmt

zwischen jedem um einen Achtelszoll im Durchmesser ab, dagegen an Länge zu; sie wird

endlich um die Trommel f gewickelt. Diese Operation hat

übrigens keinen Einfluß auf die in der Röhre enthaltenen Drähte, welche beträchtlich

länger seyn müssen als die Röhre, wie man sie anfangs in das Gehäuse a bringt.

Um die Drähte in lange Röhren von kleinem Durchmesser leichter einführen zu können,

schneidet man in letztere longitudinale Schlitze, beiläufig 21 Fuß von einander

entfernt; die Drähte werden an eine Nadel befestigt, welche länger ist als die

Entfernung zwischen den Längenschlitzen; diese Nadel wird an einem Ende der Röhre eingeführt und in

derselben vorwärts bewegt bis sie am ersten Schlitz erscheint, durch welchen sie

gezogen werden muß bis die Enden der Drähte am Schlitz angelangt sind; die Nadel

wird dann wieder durch den Schlitz in die Röhre eingeführt und zum zweiten Schlitz

fortgeschoben, durch welchen sie, wie vorher erwähnt, gezogen werden muß, um die

Enden der Drähte zum zweiten Schlitz zu bringen; diese Operation wird wiederholt,

bis die Nadel und die Drähte das andere Ende der Röhre erreichen. Nun schließt man

die Oeffnungen oder Schlitze, indem man die Theile zusammenklopft; und nachdem die

Röhre zwischen den Walzen hindurchgegangen ist, löthet man die Ränder (der früheren

Schlitze) zusammen. Wenn man Röhren von großem Durchmesser oder geringer Länge

anwendet, sind die Schlitze entbehrlich.

Der zweite Theil der Erfindung betrifft einen schützenden Ueberzug der Bleiröhre

welche die Leitungsdrähte enthält. a, a,

Fig. 10, sind

die Drähte, welche mit Baumwollgarn umwickelt und mit Pech oder einem sonstigen

isolirenden Material überzogen sind; b ist die Bleiröhre

welche die Drähte enthält und durch Umwickeln mit Kokosstricken, wie man bei c sieht, geschützt ist. Sie wird mit diesem Ueberzug

durch ein Bad von heißem Pech passirt und hernach (während das Pech noch heiß ist)

durch einen Trog gezogen, welcher mit Sand gefüllt ist, den man in die Zwischenräume

der Kokosstricke d von Hand gut einreibt. Soll die Röhre

b unter den Boden gelegt werden, so kann man sie

noch in eine gußeiserne Röhre e einschließen.

Der dritte Theil der Erfindung betrifft Verbesserungen im Aufhängen der Magnetnadeln,

um ihre Schwingung zu vermindern. Fig. 11 ist ein

Seitenaufriß, zum Theil im Durchschnitt, von einem Paar solcher Nadeln und Fig. 12 ist

eine Vorderansicht einer der Nadeln. Die Nadeln a, a

sind auf einer gekurbelten Spindel b befestigt, welche

mit zwei Stahlzapfen c, c versehen ist; letztere ruhen

auf zwei kleinen in die Messingplatte e eingelassenen

Vierecken von Achat d, d; eines der Stücke d hat eine kegelförmige Vertiefung und in das andere ist

eine Kerbe, parallel mit der Spindel, eingeschnitten, um die Spitzen der Zapfen c, c aufzunehmen. Das Gewicht der Nadeln und Spindel b wird durch die Zapfen gestützt, und die Nadeln werden

in ihrer Lage erhalten, indem man ihre unteren Enden schwerer machte als die oberen.

An den Seiten der Platte e sind zwei messingene Lager

f, f befestigt, deren obere Enden gabelförmig sind,

um die Spindel b aufzunehmen und zu verhindern daß sie

durch eine plötzliche Schwingung der Nadeln aus der geeigneten Lage gebracht werden

kann. Um die Schwingung der Nadeln nach jeder Ablenkung zu schwächen, stellt der Erfinder ein kleines

Gefäß mit Oel unmittelbar unter das untere Ende der innern Nadel, so daß das

äußerste Ende derselben in das Oel taucht, wenn sie vollkommen oder beinahe in

senkrechter Lage ist; nachdem die Nadel abgelenkt worden ist, verhindert die

Reibung, welche bei ihrer Bewegung durch das Oel stattfindet, ein fortdauerndes

Schwingen derselben. Man erreicht denselben Zweck, wenn man eine Schale mit

Eisenfeile g, Fig. 11, anwendet, oder

eine kleine Eisenstange in derselben Lage anbringt, so daß sie die Magnetnadel

anzieht.

Der letzte Theil der Erfindung bezieht sich auf die Elektromagnete, welche entstehen

wenn man einen elektrischen Strom durch eine Drahtwindung leitet, die eine Stange

weichen Eisens umgibt. Man hat gefunden, daß wenn das Eisen nicht vollkommen weich

und rein ist, ein Theil der magnetischen Kraft nach dem Aufhören des erregenden

Stroms in ihm zurückbleibt und dieser rückständige Strom behindert die Functionen

des Elektromagnets. Um diesem nachtheiligen Umstand zu begegnen, windet der

Patentträger den umsponnenen Draht auf einen hohlen Haspel, welchen Fig. 13 im Grundriß und

in der Seitenansicht zeigt; im Centrum dieses Haspels ist das Ende eines Stücks

weichen Eisens angebracht, und wenn folglich ein elektrischer Strom durch die

Windung geht, wird dieses Eisen von ihm angezogen und hat ein Bestreben noch weiter

in den hohlen Cylinder einzudringen welcher das Centrum des Haspels bildet.

Tafeln