| Titel: | Der amerikanische elektromagnetische Drucktelegraph. |

| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. XLIV., S. 166 |

| Download: | XML |

XLIV.

Der amerikanische elektromagnetische

Drucktelegraph.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1847 Nr.

1232.

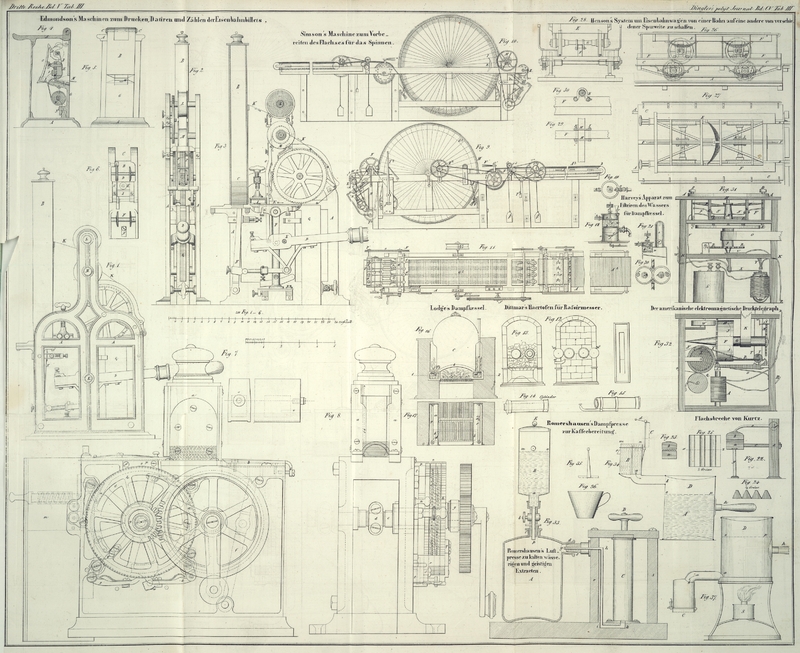

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Der amerikanische elektromagnetische Drucktelegraph.

Das wesentliche Princip dieser Erfindung besteht in einer eigenthümlichen Methode,

sehr kleine Zeitabschnitte genau zu messen. Dieses geschieht mittelst eines kleinen

Rades, welches 28 Zähne enthält und einer Feder, welche, da das Rad 130 Umdrehungen

in der Minute macht, in einer Secunde 60mal schwingt. Ohne uns in eine nähere Beschreibung dieser

Hemmung einzulassen, gehen wir zur Beschreibung anderer Theile des in Rede stehenden

Mechanismus über. An dem oberen Theile A, A,

Fig. 31, des

Gestells befindet sich ein horizontales kreisrundes Zifferblatt, an dessen

Peripherie ringsherum 28 verticale niederdrückbare Metallstifte oder Tasten mit

flachen runden Köpfen angeordnet sind, von denen wir jedoch nur zwei, nämlich B, C und D, E dargestellt

haben. Die 28 Tastenköpfe enthalten 26 Buchstaben des Alphabets, einen Stern und

eine glatte Fläche (blank); sie stehen im gewöhnlichen

Zustande ungefähr 1/4 Zoll über das Zifferblatt hervor und werden in dieser Lage

durch Federn F, F erhalten, welche an die Pfosten G, G befestigt sind. Der untere Theil jeder Taste tritt

durch eine andere wenige Zoll unter dem Zifferblatte angeordnete kreisrunde

parallele Platte, und an der Seite jeder Taste, nahe an ihrem unteren Ende, ist eine

dünne Feder I, C befestigt. Letztere besitzt einen

kleinen Haken, welcher beim Niederdrücken der Taste diese verläßt und in die untere

Seite der Platte greift, wodurch die Rückkehr der Taste so lange verhindert wird,

bis dieses Hinderniß wieder beseitigt ist. Unmittelbar unter der Platte befindet

sich ein horizontales Rad oder eine Scheibe C, E an

einer Centralachse I, welche auf der Querstange K, K gelagert ist. Diese Scheibe hat 28 Oeffnungen und

wird gewöhnlich durch zwei von einer hohlen Centralachse M hervorragende Arme L, L zurückgehalten. Die

Achse M gleitet gelegentlich in verticaler Richtung auf

dem Pfosten H. Die Arme, welche bei L einen Winkel bilden, gehen durch die Platte abwärts in

die Zwischenräume des Hemmungsrades C, E. Die

verschiebbare Welle M wird durch die an die Träger G befestigten Federn N, N

leicht abwärts gedrückt. Die Federn F und N sind durch Schrauben miteinander verbunden, so daß sie

zwischen den Tasten und dem Hemmungsrade eine metallische Verbindung herstellen. Das

Hemmungsrad wird zur gelegenen Zeit durch einen Riemen O

in Bewegung gesetzt, indem ein Gewicht oder eine Feder beständig das den Riemen O treibende Rad umzudrehen strebt. Eine Reihe

horizontaler Hebel P, P, die sich von den Tasten nach

der verschiebbaren Welle hin erstrecken, sind mit ihrer Mitte in den Trägern G, G gelagert. An die Peripherie des Hemmungsrades ist

ein Aufhälter E befestigt. Wenn nun irgend eine der

Tasten niedergedrückt wird, so wird durch den zu der betreffenden Taste gehörigen

Hebel P die verschiebbare Welle gehoben. Das nunmehr

frei gewordene Hemmungsrad kommt in Bewegung, bis der Aufhälter gegen den unteren

Theil der Fangfeder der niedergedrückten Taste anschlägt, wodurch die Taste

augenblicklich in ihre gewöhnliche Lage gehoben wird. Wenn keine andere Taste

niedergedrückt wird, so sinken die Arme in demselben Augenblicke herab und verhüten

die weitere Bewegung des Rades, bis dasselbe durch Niederdrückung einer Taste wieder

erhoben wird. Hat daher der Operirende eine Taste niedergedrückt, so braucht er

dieselbe nicht niederzuhalten, noch zu warten bis der Aufhälter an dieselbe schlägt,

bevor eine andere niedergedrückt wird, sondern er kann fortfahren und jede beliebige

Anzahl in der Richtung der Bewegung des Rades niederdrücken, ohne jedoch den

Aufhälter zu überholen. Die Bewegung des Hemmungsrades wird durch die Hemmung Q und das Rad R, R

regulirt.

Eine Batterie S und ein Magnet T sind an die Maschine befestigt. Der elektrische Kreislauf erstreckt sich

von der Batterie durch die Umwindungen des Magnets und von da über die Platte U, welche die mittlere Achse, das Hemmungsrad und die

Arme trägt, durch den Draht V zurück zur Batterie. Der

telegraphische Hauptkreislauf geht durch den Draht W,

die Armaturfeder X, den Metallstift Y und den Draht Z. Der

Batteriekreislauf ist gewöhnlich geschlossen, mithin wird die Armatur T mit den Magneten in Berührung erhalten, weßwegen der

telegraphische Kreislauf zwischen X und Y unterbrochen ist. In dem Augenblick aber, wo der

Batteriekreislauf durch Niederdrückung einer Taste unterbrochen wird, schließt sich

die telegraphische Kette durch die Kraft der Feder X und

bleibt so lange geschlossen, bis der Aufhälter mit der niedergedrückten Taste in

Berührung kommt. Dieß ist die Maschine zur Mittheilung telegraphischer Nachrichten;

die Maschine zur Aufnahme und Registrirung derselben an der andern Station ist in

Fig. 32

dargestellt.

Der galvanische Strom tritt in diese Maschine durch den Draht Z, umkreist die Windungen des Magnets A und

tritt durch den Draht B aus der Maschine.

Angenommen der galvanische Kreislauf im Telegraphen sey aufgehoben, so wird die

Armatur C durch die auf den Armaturhebel drückende Feder

D von dem Magnet entfernt. An der oberen Seite

dieses Hebels unmittelbar über der Armatur ist ein keilförmiger Aufhälter E befestigt, welcher die Bewegung des Cylinders F dadurch hemmt, daß er mit einer Reihe von 28 von der

Peripherie des Cylinders hervorragenden Zähnen in Berührung kommt. Diese Zähne sind

eben so wie der Aufhälter keilförmig, und da sie an den Enden scharf sind, so tritt

der Aufhälter, wenn er in die Höhe geht, jedesmal ganz sicher zwischen zwei Zähne.

Der ungefähr 2 Zoll im Durchmesser haltende Letterncylinder befindet sich an einer

horizontalen Achse und enthält 28 Lettern, wovon nur zwei, H und I, durch punktirte Linien angedeutet

sind. Diese Lettern sind

im Kreise herum angeordnet und haben hinreichenden Spielraum zwischen sich, um den

Armen zu gestatten die Peripherie mit der Achse in Verbindung zu setzen. Eine durch

die punktirten JJ angedeutete Drahtfeder, welche

von der Achse nach jeder der Lettern sich erstreckt, hat den Zweck, die Letter, wenn

sie vorwärts gedrückt worden ist, in ihre ursprüngliche Lage wieder zurückzubringen.

Der Cylinder wird, wenn ihn der Aufhälter nicht hemmt, durch einen Riemen K in Bewegung gesetzt, welcher mit einem andern durch

ein Gewicht oder eine Feder getriebenen Rade communicirt. Die Bewegung des Cylinders

wird durch den Theil L regulirt, welcher in ein

Hemmungsrad M greift, das mit 28 Zähnen versehen ist und

in der Minute 130 Umdrehungen macht. Ein Papierstreifen, welcher von einer hier

nicht abgebildeten Walze hergeleitet wird, läuft um die Walze P: O ist eine Frictionswalze. Ein horizontaler Stößer R ist mit einem am Ende der Welle S ein wenig unter der Mitte befindlichen Zapfen verbunden; derselbe

erstreckt sich gegen den Letterncylinder hin, so daß er mit dem glatten Ende der

Lettern beinahe in Berührung kommt. Diese Welle wird, wenn sie ausgelöst ist, durch

den Riemen T, T rasche Umdrehung versetzt; letzterer

steht mit einem durch ein Gewicht oder eine Feder getriebenen Rade in Verbindung.

Die Welle 8 wird durch einen elastischen Haken U,

welcher in eine Hervorragung des Armaturhebels greift, zurückgehalten; ist sie durch

Niederdrückung der Armatur von dieser Hervorragung frei geworden, so wird sie

sogleich wieder durch eine andere Hervorragung V

zurückgehalten. An der Vorderseite der Lettern ist eine Schwärzwalze gelagert,

welche die Lettern, während sie an derselben vorübergehen, mit Schwärze versieht. An

dem Ende der Registerwalze ist ein Sperrrad X befestigt,

in dessen Zähne ein bei R an die Stoßstange befestigter

Federhaken greift.

Die Wirkungsweise des Apparates ist nun folgende. Wenn eine Taste, Fig. 31, niedergedrückt

wird, so schließt sich der telegraphische Kreislauf, und in demselben Augenblicke

wird die Armatur Fig. 32 von dem Magnet angezogen, der Letterncylinder mit einer

Geschwindigkeit in Bewegung gesetzt, welche derjenigen des Hemmungsrades Fig. 31

vollkommen gleich ist. Sobald nun der Aufhälter gegen die Taste schlägt, wird der

telegraphische Kreislauf unterbrochen, der Aufhälter Fig. 32 hält den

Letterncylinder an, und die nun freigewordene Welle S

kommt in diesem Augenblick in Rotation, wodurch der Stößer eine der Lettern gegen

das Papier drückt und der in die Zähne des Sperrrades greifende Federhaken die

Registerwalze mit dem Papier vorwärts zieht, worauf die Welle S gehemmt wird, indem der Haken den Vorsprung V ergreift. Die Lettern sind natürlich so angeordnet, daß der Stößer unveränderlich dieselbe

Letter vorwärts schiebt, welche dem auf der niedergedrückten Taste markirten

Buchstaben entspricht. Die der glatten Taste entsprechende Letter ist ein Stäbchen,

das zu kurz ist, um das Papier zu erreichen; dasselbe dient als Spatium zwischen den

Buchstaben. Der Stern bezeichnet die als Zahlzeichen zu nehmenden Lettern; er dient

ferner als Fragezeichen; hinter einem Spatium bezeichnet er den Schluß einer

Nachricht. Die Lettern sind aus Holz gemacht und sehr leicht. Es ist ferner wichtig,

daß das Trägheitsmoment des Hemmungsrades und des Letterncylinders genau gleich sey,

damit sie in gleichen Zeiten gleiche Wege zurücklegen. Sollte irgend ein Irrthum

vorkommen, so wird ihn der Beobachter leicht berichtigen können.

Tafeln