| Titel: | Verbesserungen an Dampfhämmern und Amboßen, worauf sich John Condie, Ingenieur zu Glasgow, am 15. Oct. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. LIX., S. 241 |

| Download: | XML |

LIX.

Verbesserungen an Dampfhämmern und Amboßen,

worauf sich John Condie,

Ingenieur zu Glasgow, am 15. Oct. 1846 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jun. 1847,

S. 348.

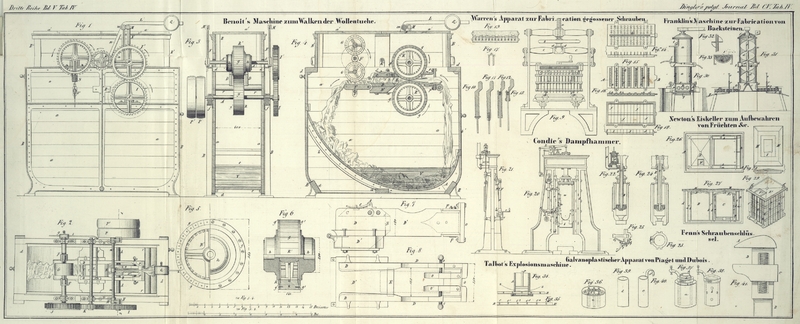

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Condie's Verbesserungen an Dampfhämmern und Amboßen.

Der erste Theil meiner Erfindung besteht in einer derartigen Anordnung des

Dampfhammers, daß der Dampfcylinder selbst einen Theil des Hammers bildet und in

Bewegung gesetzt wird, während der Dampfkolben unbeweglich bleibt.

Den zweiten Theil meiner Erfindung bildet der Guß von Amboßen und Schmiedhämmern mit

eingefügten schmiedeisernen Röhren, durch welche man Wasser circuliren läßt, um

diese Instrumente während des Gebrauchs kühl zu erhalten.

Fig. 20 ist

eine Hauptansicht und

Fig. 21 eine

Endansicht des Hammers mit seinem Mechanismus.

Fig. 22

stellt einige Theile desselben im Verticaldurchschnitt dar. A ist ein Gleichgewichtsventil, das den Dampf durch die Röhre B, B, welche die Kolbenstange C,

C umgibt, in den Cylinder läßt. Läßt man nun Dampf von hoher Spannung in

den Cylinder strömen, so hebt sein Druck gegen den Cylinderdeckel, da der Kolben

fest, der Cylinder aber beweglich ist, den Cylinder oder den Hammer so lange in die

Höhe, bis das Dampfventil den Dampfzutritt absperrt, worauf der Dampf durch die

Röhre D ins Freie entweicht. Der Hammer fällt sofort

vermöge seines Gewichts nieder, worauf der Dampf wieder zugelassen und dieselbe

Operation wiederholt werden kann. F, Fig. 22 und 23 ist ein

Canal, welcher das Entweichen der unter dem Kolben befindlichen Luft, während der

Hammer gehoben wird, gestattet; durch denselben Canal kehrt die Luft zurück, während

der Hammer niederfällt. Wenn der Hammer mit einer größeren Kraft als der seines

Gewichts allein

niederfallen soll, indem man dem Drosselventil seine volle Oeffnung gibt, so gehen

die Canäle F an dem Kolben vorüber, wodurch die unter

dem letzteren befindliche Luft comprimirt und dem fallenden Hammer noch ein Rückstoß

ertheilt wird. Die Dampfröhre B, B, welche aus Messing

oder Schmiedeisen bestehen kann, besitzt zur Erzielung eines dampfdichten Schlusses

oben eine kleine Flansche; über und unter der letzteren ist ein Ring von

vulcanisirtem Kautschuk angebracht, und das Ganze mittelst Bolzen und des Halses G, G festgeschraubt. In Folge dieser elastischen

Liederung machen sich an der Fuge keine nachtheiligen Schwingungen bemerklich. Um

auch eine Seitenschwingung, welche in dem Cylinder stattfinden könnte, unschädlich

zu machen, gebe ich dem Körper des Kolbens einen etwas geringeren Durchmesser als

dem Cylinder, so daß nur die Liederungsringe afficirt werden.

a, Fig. 20 und 21, ist der

Cylinder oder Hammer mit seiner Stirn b, die

ausgewechselt werden kann. Die Führungen c, c des

Hammers werden gegen die Rinne an der Seite des Hammers durch Keile d, d genau angetrieben. e, e

ist eine verticale Welle mit dem Arm f, welcher mit

einer Frictionsrolle g versehen ist. Eine am Hammer

angebrachte Hervorragung setzt, wenn der Hammer die erforderliche Höhe erreicht hat,

den Ventilmechanismus in Bewegung. Die dem Arm f

mitgetheilte Bewegung wird durch die Winkelradsegmente i,

i nach der Rückseite des Gestells und von da mittelst der Stange j und der Hebel k, k nach

dem Ventil fortgepflanzt. Die an eine starke Feder befestigte Stange l hat den Zweck, das Kolbenventil niederzuziehen oder zu

öffnen, nachdem der Hammer seinen Schlag gethan hat. m

ist eine in Führungen laufende Stange, welche oben an einer Spiralfeder hängt und

frei auf- und niederschwingen kann, wenn der Hammer seinen Schlag ausübt. Die

abwärtsgehende Bewegung der Stange m veranlaßt die

Spitze der kleinen Kurbel n, gegen die verticale Stange

o zu schlagen, worauf der Arm p den beiden radialen Armen q, q, welche das

Dampfventil, während der Hammer niederfällt, geschlossen halten, einen Impuls nach

vorn gibt. Die Arme q, q bewegen sich frei um die

Handhabe r und die Stange s,

Fig. 25,

und wenn sie mit Hülfe einer auf eine kleine Hervorragung des Gelenks q' wirkende Feder aus der geraden Linie etwas

zurückgezogen werden, so wirken sie als eine starre Stange, um den Ventilmechanismus

in seiner Lage festzuhalten, bis der Arm p beim

Niederfallen den nächsten Impuls ertheilt. Um dem Hammer, je nach Erforderniß, einen

langen oder kurzen Hub zu geben, läßt sich der in Führungen laufende Arm f an der Verticalachse e

auf- und niederschieben und mittelst einer Schraube feststellen. Ein um die

Achse e

drehbarer Hebel t hat die Bestimmung, die radialen Stangen auswärts zu

drängen und dadurch zu verhüten, daß dieselben das Dampfventil absperren, wenn es

nicht nöthig ist. u ist ein Drosselventil, welches

mittelst der Handhabe v in Thätigkeit gesetzt wird.

Der zweite Theil meiner Erfindung besteht in der Anordnung schmiedeiserner Röhren,

durch welche man Wasser circuliren läßt, im Innern der Amboße und Schmiedehämmer,

wodurch dieselben kühl erhalten werden, so daß sie weniger geneigt sind in Folge der

starken auf sie einwirkenden Hitze zu bersten. Der Amboß oder Hammer wird um die in

mehreren Windungen gebogene Röhre gegossen und diese mittelst eines ledernen

Schlauchs mit der Wasserzuleitungsröhre in Verbindung gesetzt.

Tafeln