| Titel: | Beschreibung der Schwefelsäure-Fabrication; von Hrn. Mallet. |

| Autor: | Mallet |

| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. LXXXIX., S. 362 |

| Download: | XML |

LXXXIX.

Beschreibung der

Schwefelsäure-Fabrication; von Hrn. Mallet.

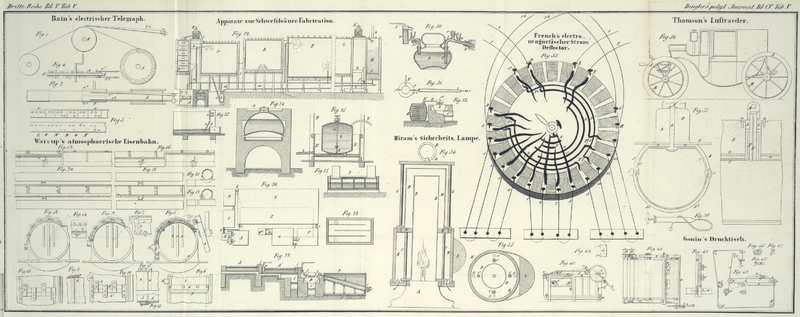

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Mallet's Beschreibung der

Schwefelsäure-Fabrication.

Englische Schwefelsäure. – Zur technischen

Gewinnung der Schwefelsäure benutzt man jetzt allgemein eine Reihe mit einander

verbundener rechtwinkeliger Bleikammern, wozu noch verschiedene Apparate, wie der

Ofen zur Verbrennung des Schwefels, Dampfkessel etc. kommen.

Fig. 22 zeigt

den vollständigen Apparat im Durchschnitt. Bei A

befinden sich die Oefen zum Verbrennen des Schwefels; letztere zeigt Fig. 24 im

Querdurchschnitt, wie man sie jetzt construirt, damit die beim Verbrennen des

Schwefels entstehende Wärme zur Erzeugung von Wasserdampf benutzt wird, wo man dann

zwei verbundene Oefen anwendet. In Fig. 22 ist einer dieser

Oefen von der Seite, der andere im Durchschnitt abgebildet. Ihr gemeinschaftlicher

Kamin a leitet die schweflige Säure in eine kleine

bleierne Kammer B, an deren oberem Theil Schwefelsäure

einfließt, welche in einem ununterbrochenen Strom aus dem Mariotte'schen Gefäß R ablauft. Dieses Gefäß R wird durch ein Gefäß l gespeist, welches an

Stickoxyd reiche Säure empfängt. Das Gefäß l hat die

Einrichtung eines Syrup-Aufsaugers (der Rübenzucker-Fabriken), d.h.

der Dampf treibt durch den Druck, welchen er an der Oberfläche des Gefäßes ausübt,

die Säure durch die Röhre z, z. Diese Säure gelangt in

das Gefäß l durch die Röhre m, m,

m von einem Apparat H her.

Die schweflige Säure, welche aus dem Ofen durch den Kamin a tritt, kommt also in dem Behälter B mit

Schwefelsäure in Berührung und entzieht dieser die salpetrigsauren Dämpfe, welche

man vorher von ihr absorbiren ließ. Der Kamin a muß

wenigstens 7 Meter hoch seyn, damit das schwefligsaure Gas in der Folge den

Widerstand eines langen Laufes überwinden kann. Nachdem die schweflige Säure den

Behälter B in seiner ganzen Länge durchzogen hat, tritt

sie durch das gußeiserne Rohr b aus, um sich mit der

Luft, welche nicht zur Verbrennung des Schwefels diente, in eine erste Bleikammer

C von 90 bis 100 Kubikmeter Inhalt zu begeben. In

mehreren Fabriken gelangt die schweflige Säure direct in diese erste Bleikammer C (den sogenannten Denitrificator), ohne vorher durch

den Apparat B zu ziehen. Eine von den Kesseln ausgehende

Röhre treibt Wasserdampf in den oberen Theil der gußeisernen Röhre, gerade an der

Stelle, wo sie in die Kammer C einmündet, damit die

schweflige Säure gleich bei ihrem Eintritt die zu ihrer Reaction erforderliche

Temperatur und Feuchtigkeit besitzt. Die Gase begeben sich dann mittelst der Röhre

c in die zweite Kammer, welche dieselben Dimensionen

wie die erste hat. In dieser zweiten Kammer befindet sich die zur Erzeugung der

Schwefelsäure erforderliche Salpetersäure. Letztere strömt in Schalen aus Steinzeug,

welche staffelförmig in der Kammer aufgestellt sind, so daß sie aus einer in die

andere ablauft; sie bietet also der schwefligen Säure und der Luft, welche

ununterbrochen in die zweite Kammer strömen, eine große Berührungsfläche dar. Die

erwähnten Schalen werden mit Salpetersäure durch eine Röhre oder einen Heber

gespeist, welcher in die Kammer hineinreicht und außerhalb derselben mit einem

Salpetersäure enthaltenden Gefäß communicirt, so daß man nach Bedarf mehr oder

weniger Salpetersäure in die Kammer gelangen lassen kann. Diese Reihe von Schalen

läßt sich auch durch ein einziges Gefäß aus Steinzeug ersetzen, welches ein kleines

Wasserschloß repräsentirt.

Die in dieser zweiten Kammer erzeugte Schwefelsäure begibt sich mittelst einer

kleinen (in Fig.

22 nicht angezeigten) Röhre wieder in die erste Kammer, damit die in ihr

aufgelösten Stickstoffoxyde unter dem Einfluß eines großen Ueberschusses von

schwefliger Säure sich verflüchtigen und ebenfalls zur Bildung von Schwefelsäure

dienen. Man nennt die

erste Kammer „Denitrificator“, weil sie sowie auch die anderen

kleinen Kammern G und F

(siehe Fig.

26) zu diesem Zweck ihre Säure in die Hauptkammer E abliefert, worin der Proceß der Schwefelsäure-Bildung

großentheils stattfindet. Die Hauptkammer E empfängt die

Gase von der zweiten Kammer D durch die Röhre d (Fig. 26) und communicirt

mittelst der Röhre c mit der vorletzten Kammer F; die Gase circuliren in einem bleiernen Kasten (in der

Figur nicht abgebildet), welcher mit verticalen Abtheilungen versehen ist und den

Dienst eines Condensators versieht; von ihm begeben sie sich in die letzte Kammer

G. Diese beiden letzten kleinen Kammern, wo sich die

Reactionen beendigen, dienen um die nicht verbundenen Gase zu benutzen und den Rest

der Schwefelsäure zu verdichten. Mehrere Fabrikanten wenden jetzt statt der zwei

Hinterkammern sogar drei an.

Die Gase, welche aus der letzten Kammer G austreten,

circuliren noch in einem Kühlapparat I, welcher die

letzten Spuren von Schwefelsäure verdichtet und begeben sich endlich in einen

Apparat, welcher dazu bestimmt ist, die salpetrigsauren Dämpfe so viel als möglich

zurückzuhalten und zu absorbiren.

Dieser von Hrn. Gay-Lussac erfundene Apparat besteht aus einem bleiernen Cylinder, welcher

Kohksstücke enthält, die durch ein Diaphragma s (Fig. 22)

zurückgehalten werden; auf diese Kohks fließt in ununterbrochenem Strahl

Schwefelsäure, welche bis auf 60° Baumé concentrirt ist, indem solche

die salpetrigsauren Dämpfe am besten absorbirt; diese Säure liefert ein

Mariotte'scher Behälter R', welcher sie in ein

oscillirendes Gefäß mit zwei Abtheilungen schafft, wovon die eine kippt, während die

andere sich füllt. Auf diese Weise vertheilt sich die Säure gleichförmiger auf den

Kohks und ist im günstigsten Zustande zum Verdichten der salpetrigsauren Gase.

Dieser Schwefelsäure werden dann im Apparat B die

salpetrigsauren Gase durch die hinzukommende schweflige Säure entzogen.

Fig. 22 zeigt

deutlich, daß man in alle Kammern mittelst Röhren Wasserdampf treiben und ihnen so

das zur Schwefelsäure-Bildung nothwendige Wasser liefern kann. Diese

Dampfstrahlen gewähren noch den Vortheil, daß sie den Gasen eine wirbelnde Bewegung

ertheilen, die Oberflächen erneuern und die Reactionen erleichtern.

Die Schwefelsäure begibt sich zuletzt, wie gesagt, in die Hauptkammer, aus welcher

man sie abläßt, um sie zu concentriren. Man muß daher von Zeit zu Zeit das Niveau

der Säure in der großen Kammer messen. Dazu benutzt man gegenwärtig die in Fig. 23

abgebildete Einrichtung. Im untersten Theil der Bleikammer mit abhängigem Boden ist das Bleiblech

a, a, welches die Verlängerung der Seitenwand

bildet, abgelenkt und klappenförmig angeordnet, so daß es einen hydraulischen

Verschluß bildet. Durch die Oeffnung b führt man ein in

Centimeter und Millimeter eingetheiltes Bleiblech ein, um die Höhe der Flüssigkeit

zu messen. c ist eine Art Büchse, in welcher man das als

Maaß dienende Bleiblech aufbewahrt. Eine Heberröhre, welche durch die untere Wand

der Kammer geht, leitet die Säure entweder in einen Behälter oder direct in die

Pfannen.

Fig. 24 ist

der Durchschnitt eines Schwefelofens mit dem Dampfkessel, welchen er heizt, in

größerem Maaßstabe.

In Fig. 25 ist

das Mariotte'sche Gefäß, womit man das ununterbrochene Ausströmen von Schwefelsäure

bewerkstelligt, besonders abgebildet; es ist ähnlich eingerichtet wie der

Oelbehälter der Lampen mit constantem Niveau. In der Hauptsache besteht es aus einem

Behälter Z aus Blei (auch Eisen- oder

Kupferblech, welche mit Blei überzogen sind), der auf zwei mit Blei überzogenen

Stützen a, a steht. Am Boden ist es mit einer Oeffnung

versehen, die ein kleines kegelförmiges Ventil d

verschließt, dessen Stange c, c mit schwacher Reibung

durch eine Stopfbüchse geht, so daß sich dieses Ventil sehr leicht heben kann; es

ist klar, daß das Ventil, während es Säure entweichen läßt, gleichzeitig Luftblasen

eindringen lassen muß, welche den Druck der flüssigen Säule neutralisiren werden und

das constante Niveau wird also dasjenige des Gefäßes E

seyn, so daß durch die Rühre b ein ununterbrochenes

Ausfließen stattfindet. Man speist das Gefäß Z direct

durch eine Röhre X, oder man leitet die Flüssigkeit in

einen obern Behälter, aus welchem man sie durch eine mit einem Hahn versehene Röhre

in Z gelangen läßt.

Mittelst des Verfahrens – die salpetrigsauren Gase von Schwefelsäure

absorbiren zu lassen und sie letzterer wieder durch schwefligsaures Gas zu entziehen

– soll sich nach Gay-Lussac's Angabe viel Salpetersäure ersparen lassen, so daß man mit 3

Kilogr. Salpeter oder beiläufig 4 Kilogr. Salpetersäure auf 100 Schwefel ausreicht,

während gewöhnlich 8 bis 10 Proc. Salpetersäure verbraucht werden.

Die Schwefelsäure, welche man aus der großen Kammer abzieht, worin sie 50 bis

53° Baumé zeigt, muß man ebenfalls denitrificiren (von salpetriger

Säure und Stickoxyd befreien); die HHrn. Poisat und Comp. in Folie-Nanterre (welche die um die

Verbesserung der Schwefelsäure-Fabrication verdienten HHrn. Holker und d'Arcet lange Zeit

zu Associé's hatten) denitrificiren ihre Kammersäure mittelst eines Stroms

schwefliger Säure, welcher direct aus dem Schwefelofen gezogen wird, so daß ihre

Schwefelsäure immer schweflige Säure enthält, die man beim Oeffnen eines Ballons

sogleich stark riecht. Auf diese Weise erzielen sie mit Ersparniß ein besseres

Product.

Jeder Schwefelsäure-Fabrikant ist also gegenwärtig in Stand gesetzt eine Säure

zu erzielen, worin keine salpetrigsauren Gase verdichtet sind, auch ohne sie

mittelst des von Pelouze im J. 1841 angegebenenPolytechn. Journal Bd. LXXX S.

382., übrigens sehr einfachen Verfahrens zu reinigen. Dasselbe besteht darin, die

Schwefelsäure mit ein wenig schwefelsaurem Ammoniak zu versetzen und dann zu

erhitzen, wobei sich das Ammoniak mit der salpetrigen Säure in Stickstoff und Wasser

zersetzt. Bei der Anwendung der Schwefelsäure zu gewissen Zwecken, z.B. zum Auflösen

des Indigos und zum Reinigen der Oele, ist es übrigens rathsam, sie zur Vorsicht

nach dieser Methode zu reinigen.

Eine Methode um die geringsten Spuren von Stickstoff-Verbindungen in der

Schwefelsäure zu entdecken, hat Hr. Desbassyns von

Richemont angegeben: man braucht nämlich in die Säure nur einige Tropfen

schwefelsauren Eisenoxyduls zu gießen; letzteres bemächtigt sich des Sauerstoffs der

Stickstoff-Verbindung, verwandelt sich in Oxyd und die Flüssigkeit färbt sich

dadurch sehr auffallend roth.

Wir gehen nun auf einige Details hinsichtlich der Bleikammern über, welche zum

Verständniß der Abbildung (Fig. 22) nöthig sind.

Fig. 26 zeigt

im Grundriß die Anordnung der Bleikammern, welche in der Hauptfigur, um Raum zu

gewinnen, als in einer Linie neben einander stehend abgebildet wurden. A sind die Schwefelöfen und Dampfkessel; a, a die Kamine dieser zwei Oefen, welche in einen

einzigen zusammenlaufen, der in den Apparat B ausmündet,

welcher durch den Canal b mit der ersten Kammer C verbunden ist. D ist die

zweite Kammer; E, E ist die Hauptkammer, welche durch

den Canal e die nicht verdichteten Gase in die beiden

letzten kleinen Kammern F und G abziehen läßt. f bezeichnet das Rohr,

welches in den Condensator einmündet und g das

Austrittsrohr desselben. h ist das Eintritts- und

i das Austrittsrohr des zweiten Condensators. H ist der Gay-Lussac'sche Apparat zur Absorption der salpetrigsauren

Gase.

Fig. 27 ist

ein Querdurchschnitt der Condensatoren und Fig. 28 ihr Grundriß,

welche keiner näheren Beschreibung bedürfen.

Die Sohle des aus Backsteinen construirten Ofens, worin die schweflige Säure erzeugt

wird, muß eine so große Fläche haben, daß man wenigstens 66 Kilogr. Schwefel in 24 Stunden und per Quadratmeter abbrennen kann. Die Luftmenge, welche

man in den Ofen einziehen läßt, ist sehr wichtig, weil sie nicht bloß zum Verbrennen

des Schwefels dient, sondern auch den zur Verwandlung der schwefligen Säure in

Schwefelsäure nöthigen Sauerstoff größtentheils liefern muß; auf das Kilogramm

Schwefel sind 6 bis 7 Kubikmeter einströmender Luft erforderlich; mittelst eines auf

dem Kamin angebrachten Regulators läßt sich ihre Menge reguliren.

Damit sich der Apparat in guten Umständen befindet, sollten die Gase in der ersten

Kammer 12 Proc. freien Sauerstoff enthalten und in der letzten 4 Proc.

Die Wassermenge ist ebenfalls sehr wichtig, denn von ihr hängt das Gelingen der

Operation fast gänzlich ab. Wenn man zu viel Wasser in die Kammern gelangen ließe,

würde sich die Schwefelsäure wohl bilden, sie wäre aber zu schwach, und würde

folglich zu viel Brennmaterial zu ihrer Concentration erfordern; wenn man hingegen

nicht genug Wasser einführte, würde das Ergebniß an Schwefelsäure sich beträchtlich

vermindern und könnte sogar plötzlich aufhören.

Man hat gefunden, daß man die besten Resultate erhält, wenn man so viel Wasser (als

Dampf) in die Kammern treibt, daß die Säure, welche man aus der Hauptkammer abzieht,

50 bis 53° Baumé zeigt. Diese Quantität ist sehr leicht zu berechnen.

Die Säure von 66° B. enthält in 613 Gewichtstheilen 112 Wasser, d.h. etwas

mehr als den fünften Theil ihres Gewichts; nun geben 100 Schwefel jetzt im Minimum

300 Schwefelsäure von 66° B., welche beiläufig 60 Kil. Wasser enthalten. Die

Säure von 50° enthält nur 2/3 ihres Gewichts Säure von 66°; man muß

also diesen 300 Kilogr. Säure von 66° 150 Kil. Wasser beifügen, um sie auf

50° zu bringen. 150 Kil. Wasser plus 60 Kil., die

in der Säure von 66° gebunden sind, geben 210 Kilogr. Wasser, welche in den

450 Kil. Säure von 50° enthalten sind. Auf 100 Kil. Schwefel muß man also

wenigstens 210 Kil. Wasser in die Kammern treiben, und um die Verluste

auszugleichen, muß der Dampfkessel folglich 300 Kil. zu liefern im Stande seyn.

Auch hat man gefunden, daß man, um unter den günstigsten Umständen zu fabriciren, auf

100 Kubikmeter des Gesammt-Inhalts der Kammern höchstens 100 Kilogr. Schwefel

und mindestens 66 Kilogr. verbrennen soll.

Krankheiten der Kammern. Bei der Fabrication der

Schwefelsäure in den Kammern können Unregelmäßigkeiten eintreten, die sich jedoch

vermeiden lassen.

1) Wenn die Temperatur im Schwefelofen zu hoch ist oder man nicht genug Luft einläßt,

so verflüchtigen sich Schwefelblumen, welche sich in den Kammern verdichten; man

erzeugt also weniger Säure und überdieß ist der Schwefel, welchen man später auf dem

Boden der Kammern sammelt, mit Säuren getränkt und muß ausgewaschen werden, um ihn

wieder benutzen zu können.

Sollte die Säure, welche man aus der Hauptkammer abzieht, Schwefel suspendirt

enthalten, so muß man diesen sich absetzen lassen, besonders wenn man die Säure

concentriren will; denn beim Erhitzen würde sich dieser Schwefel in schweflige Säure

verwandeln, und zwar auf Kosten des Sauerstoffs der Schwefelsäure, welche also

selbst zum Theil in schweflige Säure überginge.

2) Wenn die Luft in den Kammern zu trocken ist, finden die gewöhnlichen Reactionen

nicht mehr statt, man mag noch so viel Schwefel verbrennen und Salpetersäure

anwenden; der Ertrag kann dann ungeheuer abnehmen.

3) Ein Mangel an Salpetersäure kann große Störungen im Apparat veranlassen; in diesem

Fall verliert man einen Theil der schwefligen Säure, welche in die Luft

entweicht.

Um eine zu hohe Temperatur des Ofens zu vermeiden, benutzte Hr. Grouvelle eine Idee von Clement-Desormes und führte vor mehreren Jahren in der Fabrik des

Trois-Fontaines bei Brüssel eine Art Quinquet mit doppeltem Luftzug zur

Verbrennung des Schwefels ein. Die Sohle des Ofens ist durch parallele Eisenstangen

(eine Art Rost) erseht, auf welche man gußeiserne Kästen stellt, die miteinander

verbunden, aber doch durch einen Zwischenraum getrennt sind, welcher der Luft

gestattet in den Ofen einzuziehen; in diese Kästen bringt man den Schwefel. Nachdem

sie beschickt sind, zündet man den Schwefel an und schiebt sie in den Ofen; die Luft

zieht durch die Zwischenräume der Kästen ein und die Verbrennung dauert fort, bis in

den Kästen nichts mehr als der erdige Rückstand des angewandten Rohschwefels

enthalten ist. In diesem Augenblick ersetzt man die Kästen durch andere mit Schwefel

beschickte. Die Ofenthür wird dann natürlich mit fettem Thon lutirt.

Hr. Desbassyns von Richemont leistete durch sein Verfahren

Bleiplatten ohne Loth (nämlich mit bloßem Blei) durch die Knallgasflamme zu löthen,

den Schwefelsäure-Fabriken einen großen Dienst; die Wände der Kammern

bestehen jetzt gewissermaßen nur aus einer einzigen Bleiplatte.

Wenn man, wie in England, die schweflige Säure durch Rösten von Schwefel- oder

Kupferkiesen gewinnen will, so muß bei dem beschriebenen Verfahren der Schwefelofen

abgeändert werden.

Die Säure aus den Kammern kann in manchen Industriezweigen, z.B. zur Fabrication von

Eisenvitriol, schwefelsaurem Ammoniak, Salpetersäure, Stearinsäure etc. angewandt

werden, ohne daß man sie vorher concentrirt; zu anderen Zwecken, z.B. zum Auflösen

des Indigos, zum Affiniren der edlen Metalle etc., muß man sie hingegen auf

66° B. abdampfen, wo sie dann nur noch das Hydratwasser enthält.

Dieß geschieht in bleiernen Pfannen, welche bei geringer Tiefe eine große Oberfläche

darbieten, worin man die Concentration der Säure aber nur bis auf 60° B.

treiben kann, weil darüber hinaus ihr Siedepunkt das Schmelzen des Bleies

veranlassen könnte; man muß daher ihre Concentration vollends in Glasretorten oder

Platingefäßen bewerkstelligen. Gegenwärtig benutzen alle großen Fabriken

Platingefäße, obgleich dieselben sehr kostspielig sind, weil ungeachtet des größeren

Anlagecapitals die Concentration der Säure doch wohlfeiler zu stehen kommt als in

Glasretorten (letztere wendet man noch zu Montpellier an, wo das Glas sehr wohlfeil

ist). Während der Concentration entbindet sich die schweflige Säure nebst der

Salpetersäure und Untersalpetersäure, welche in der Schwefelsäure enthalten seyn

können.

Fig. 29 ist

der Durchschnitt des ganzen Concentrations-Apparats. A, A¹ sind die Bleipfannen, in welchen man die Säure bis auf

60° B. abdampft, um sie dann in die Platinblase B

zu schaffen. Ein Heber s, s stellt die Verbindung

zwischen den zwei Pfannen durch ein aufgehängtes Gefäß her, welches man mittelst

eines Flaschenzugs hinaufzieht oder herabsenkt. Wenn man es aufzieht, steigt der

Säurespiegel in ihm im Verhältniß zu demjenigen in der Pfanne A, und das Auslaufen vermindert sich also; senkt man jenes Gefäß herab, so

nimmt das Auslaufen zu und es fällt mehr Flüssigkeit in die Pfanoe A¹ durch den Schnabel des Gefäßes v. Dasselbe gilt für den Heber s¹, s¹ und das Gefäß v¹, welches die Säure der Platinblase B oder vielmehr dem Heber s² liefert. Mittelst dieser Vorrichtung kann man also die Speisung nach

Erforderniß oder auf eine continuirliche Weise reguliren; in letzterm Falle muß auch

das Abzapfen oder Ablassen der concentrirten Säure aus dem Platinkessel

ununterbrochen stattfinden. Dieses geschieht mittelst des Hebers I, I, dessen Einrichtung aus Fig. 30 und 31 ersichtlich

ist. Dieser Heber aus Platin dient um die concentrirte Säure aus der Blase

abzuziehen und sie abzukühlen, ehe man sie in die Ballons füllt.

Der kurze Schenkel des Hebers taucht in die Platinblase durch eine Tubulatur; der

lange Schenkel vertheilt sich bald in zwei andere, welche sich gegen das Ende des

Hebers vereinigen, wo derselbe mit einem Hahn aus Platin versehen ist. Die beiden

Verzweigungen gehen unter einer gewissen Neigung durch ein Kühlgefäß, dessen Wasser

unaufhörlich erneuert wird. Das kalte Wasser liefert die Röhre m, welche am unteren Ende der Kufe einmündet, und das

heiße Wasser entweicht bei o am entgegengesetzten oberen

Ende. Der kleine gekrümmte Schenkel ist mit zwei Trichtern p,

p¹ versehen, die man mittelst zwei Stangenventilen nach Belieben

verschließen kann; mittelst dieser Ventile läßt sich der Heber leicht in Thätigkeit

setzen. Die Heberröhre hat denselben Durchmesser vor der Verzweigung und nach der

Vereinigung. E ist eine Stopfbüchse, durch welche die

Heberröhre in das Kühlgefäß D tritt; durch eine ähnliche

tritt sie auch aus.

Den beschriebenen Heber verdankt man Hrn. Bréant.

Derselbe schlug auch vor, die Hauptröhre in vier Zweigröhre sich vertheilen zu

lassen; diese Einrichtung wird aber bei einem ununterbrochenen Gang des Apparats nur

selten mehr angewandt; dagegen gewährt sie einen Vortheil, wenn die Operation keine

continuirliche ist, denn dann ist es nöthig die Platinblase so schnell als möglich

zu entleeren, um zu einer neuen Concentration überzugehen.

Der Hahn r des Hebers wird so weit geöffnet, daß das

Auslaufen mit dem Einfließen in die Blase im Verhältniß steht.

Fig. 32 ist

ein Querdurchschnitt der Platinblase und des mit Wasser umgebenen bleiernen

Schlangenrohrs, worin sich die aus der Blase entweichenden Wasserdämpfe nebst der

von ihnen mitgerissenen Säure verdichten; diese sehr schwache Säure schafft man in

die Bleikammern.

Bei der ununterbrochenen Concentration braucht man die Platinblase nicht mit ihrer

Armatur zu versehen, sondern sie bloß auf gußeiserne Platten zu setzen; bei dem

ununterbrochenen Gang muß man aber den Apparat sorgfältig überwachen; die Pfanne muß

stets genug Säure zum Speisen der Blase enthalten; ein langsameres Sieden reicht

hin, um die Grädigkeit der concentrirten Säure zu vermindern. Die Schwefelsäure hat

jedenfalls 66° B., wenn die sich entwickelnden Dämpfe nach dem Verdichten

auch 66° zeigen; in der Praxis treibt man das Erhitzen der Platinblase jedoch

selten bis auf diesen Punkt.

Der Platinkessel wiegt durchschnittlich 52 Kilogr.; man kann darin 4000 Kilogr. in 24

Stunden concentriren. Wenn man mit Unterbrechung concentrirt, muß man sehr darauf

achten, daß die Säure nie gänzlich aus der Blase abgezogen wird; ein Drittel davon

sollte immer

zurückgelassen werden. Würde man diese Vorsichtsmaaßregel nicht beobachten, so

könnte die Platinblase durch die raschen Temperatur-Veränderungen beim

Einlassen der Säure von 60° B. bald Schaden leiden.

Der Platinkessel hält ohne viele Goldlöthungen lange aus, wenn die zu concentrirende

Säure weder ein Metall noch Chlor enthält. Ein Gran Blei reicht hin um ihn zu

durchlöchern; Chlor kann in die Schwefelsäure kommen, wenn die in den Kammern

angewandte Salpetersäure Kochsalz enthielt.

Wegen des hohen Preises der Platinkessel und ihrer leicht möglichen Beschädigung

machte Hr. Kuhlmann vor etwa zwei Jahren den Vorschlag,

die Schwefelsäure von 60° B. in Bleikesseln zu concentriren, worin man

beständig das Vacuum herstellt, um den Siedepunkt niedriger zu erhalten; in diesem

Falle liegt nämlich der Siedepunkt der Säure von 66° B. unter dem

Schmelzpunkt des Bleies. Uebrigens wissen wir nicht, ob der genannte Chemiker dieses

Verfahren in seiner Fabrik zu Loos wirklich anwendet und praktisch befunden hat.

Derselbe Hr. Kuhlmann hat vor etwa zehn Jahren Versuche

über die Fabrication von Schwefelsäure mittelst schwefliger Säure und des

Sauerstoffs der atmosphärischen Luft angestellt, indem er die katalytische Kraft des

zum Rothglühen erhitzten Platinschwamms benutzte, über welchen er ein Gemisch der

beiden Gase streichen ließ. Hiebei bildet sich allerdings Schwefelsäure, welche

natürlich sehr wenig Wasser enthält, so daß man auf diesem Wege fast wasserfreie

Säure erhalten könnte; leider wird aber die katalytische Kraft des Platinschwamms

bald abgestumpft, und um sie wieder herzustellen, muß man das Platin auf die

Rothglühhitze bringen. Dieses sinnreiche Verfahren gestattet daher keine Anwendung

in den Schwefelsäurefabriken, welchen die neuesten oben erwähnten Verbesserungen

größere Vortheile versprechen.

Die im Großen bereitete Schwefelsäure ist niemals rein; sie enthält immer

schwefelsaures Blei und bisweilen auch schwefelsaures Eisenoxyd (von dem im

Rohschwefel enthaltenen Schwefeleisen herrührend) aufgelöst. Da diese Salze aber nur

in geringer Menge darin vorkommen, so sind sie in der Regel bei technischen

Operationen unschädlich. Die Kammersäure enthält überdieß immer Arsenik als arsenige

Säure (nach Orfila auch Arseniksäure).

Um die Menge der fremden Salze zu bestimmen, raucht man 100 Gramme Schwefelsäure in

einer Platinschale ab; man betrachtet sie als gut, wenn der Rückstand nur 5

Tausendstel wiegt.

Fabricationskosten der Schwefelsäure; nach Payen.

Schwefel, 1600 Kilogr., à 16 Fr. die 100 Kilogr.

256 Fr. – Cent.

Salpetersäure, 134 Kilogr., à 45 Fr. die 100 Kil.

60 „

30 „

Steinkohlen, 20 Hektoliter, à 2 Fr. 50 Cent

50 „ –

„

Handarbeit, Direction, Zinsen

136 „ –

„

Reparaturen

35 „ –

„

Concentrations-Kosten

45 „ –

„

Transportkosten, Disconto

82 „ –

„

Verpackung

107 „ –

„

–––––––––––––

771 Fr. 30 Cent.

Production: 4800 Kil. à

66° B. 4800 : 771 = 100 : x = 16 Fr.

16 Fr. für 100 Kilogr. ist wohl gegenwärtig eine zu hohe Ziffer, welche für die guten

Fabriken um wenigstens 2 Fr. vermindert werden dürfte. Als Grund dafür beschränken

wir uns auf die Bemerkung, daß man durch das Gay-Lussac'sche Verfahren die 134 Kil.

Salpetersäure auf 64 Kil. vermindern kann.

Concentrationskosten der Schwefelsäure von 52° B.

auf 66° in einem

Platinkessel von 100 Liter Inhalt; nach

Payen.

Handarbeit

18 Fr.

Steinkohlen, höchstens

29 „

Platinblase, Zinsen, Reparaturen

etc.

25 „

Bleipfannen, Zinsen, Reparaturen

etc.

8 „

–––––

80 Fr.

Für 4000 Kil. concentrirte Säure: 4000 : 80 = 100 : x = 2 Fr.

Wasserfreie Schwefelsäure. Man bereitet sie gewöhnlich

durch Destillation des Nordhäuser Vitriolöls bei gelinder Hitze; die übergehenden

klaren Tropfen von wasserfreier Schwefelsäure erstarren zu farblosen Krystallen,

wenn man die Temperatur der Vorlage unter + 14° R. erhält. Um diese Säure in

großer Menge zu erhalten, kann man folgendes von Berzelius angegebene Verfahren befolgen:

Man vermengt 3 Theile frisch ausgeglühtes und folglich wasserfreies schwefelsaures

Natron mit 2 Theilen gewöhnlicher Schwefelsäure von 66° B. und erhitzt die

Masse nach und nach bis zum anfangenden Rothglühen; zuerst steigt sie sehr, was aber

dann nachläßt; man gießt sie in Platten, die man zerbröckelt und in einer guten

Retorte aus Steinzeug destillirt; den Dampf leitet man in einen mit Eis abgekühlten

Ballon. Man erhält beinahe 1 Kilogr. wasserfreie Säure auf 2 Kil. angewandter

gewöhnlicher Säure; der Rückstand kann neuerdings mit gewöhnlicher Säure behandelt und

so immer wieder zur Bereitung wasserfreier Säure verwendet werden.

Seit beiläufig einem Jahre fabricirt man zu Auteuil wasserfreie Schwefelsäure nach

einem Verfahren, welches von Hrn. Laroque, Präparator an

der École de pharmacie entdeckt wurde, aber

geheim gehalten wird.

Ohne Zweifel würde die Industrie eine sehr große Menge wasserfreie Schwefelsäure

verwenden, wenn sie im Handel zu einem annehmbaren Preise zu bekommen wäre.

Zusatz.

Die Schwefelsäure-Fabrication mittelst mehrerer verbundenen Bleikammern datirt

sich vom J. 1834 und ist eine französische Erfindung. Eine Beschreibung (mit

Detail-Zeichnungen) einer solchen Einrichtung, um täglich 100 metrische

Centner concentrirte Schwefelsäure zu fabriciren, wurde (nach einem in Rußland

genommenen Patent) im polytechn. Journal Bd.

LXXXVI S. 119 (Jahrgang 1842) mitgetheilt. Die Vortheile, welche das neue

Verfahren im Vergleich mit dem früheren gewährt, sind: 1) daß man aus 100 Pfd.

Schwefel durchschnittlich 310 Pfd. concentrirte Schwefelsäure erhält, früher nie

über 290 Pfd.; 2) daß man um ein Fünftel weniger Salpetersäure braucht als sonst und

3) daß man die Schwefelsäure in den Kammern von 52° Baumé erhält,

früher nur von 48° B. Von den Veränderungen oder Verbesserungen, welche seit

dem J. 1842 im System der Schwefelsäure-Fabrication mittelst verbundener

Kammern in Frankreich vorgenommen wurden, dürfte vorstehende Abhandlung Mallet's, welche dem Dictionnaire

des arts et manufactures par M. C.

LaboulayeDieses technische Wörterbuch erschien unlängst bei L. Mathias in Paris in zwei starken Octavbänden

(4000 Seiten) mit 2600 Holzschnitten und einigen Kupfertafeln. Die

Bearbeitung zahlreicher Artikel muß, wenigstens vom französischen

Standpunkte aus, als ausgezeichnet erklärt werden. Solche sind aus der

technischen Physik: über Brennmaterialien

und Verbrennung von Ebelmen, Professor an der

École des mines; über Beleuchtung

mit Oel und Gas von Gibon, Director der

Gasfabrik zu Arras; über Beleuchtung mittelst flüssiger

Kohlenwasserstoffe, vom Chemiker Mallet; über

Heizung, vom Civilingenieur Grouvelle; über

Galvanoplastik und elektrische Vergoldung, von Barral, Repetitor an der École

polytechnique; aus der technischen

Chemie: die Metallurgie, vom Bergwerks-Ingenieur Debette; über Metalllegirungen, vom

Herausgeber Laboulaye; über Mörtel, vom

Brücken- und Straßenbau-Ingenieur Mangon; über Soda- und

Schwefelsäure-Fabrication, von Mallet;

über Papierfabrication, von Hanriot, Director

einer Papierfabrik; über Tabak, von Barral;

aus der Mechanik: Dampfmaschinen, Locomotiven und

Wasserräder, von C. E. Julien; Dampfschiffe,

von Laboulaye;

Dampfkessel-Fabrication, vom Civilingenieur Barrault; Tunnel, von Leroy;

Brücken, von Bois und Leroy; der umfangreiche Artikel Spinnerei und Weberei, von Alcan, Ingenieur und Professor an der École centrale des arts et

manufactures.

Hr. Laboulaye scheint zur Herausgabe seines

Dictionnaire des arts et manufactures

durch Ure's Dictionary

of arts and manufactures veranlaßt worden zu seyn, welches

dabei auch vielfach benutzt wurde: von Ure's

technischem Wörterbuch erschien bereits 1843 von Karmarsch und Heeren eine

vortreffliche deutsche Bearbeitung (Prag, bei Gottlieb Haase Söhne). entnommen ist, eine ziemlich getreue Darstellung geben.

Es ist klar, daß im Fabricationsverfahren mit verbundenen Bleikammern wesentliche

Verbesserungen nur dahin zielen konnten, eine von Stickoxyden freie Schwefelsäure zu

erzeugen, um sowohl die Qualität des Products zu verbessern, als auch zugleich an

Fabricationskosten durch geringeren Verbrauch von Salpetersäure zu ersparen. Daß in

Frankreich günstige Resultate in diesem Sinne erzielt wurden, erfuhr man zuerst in

weiteren Kreisen durch die Anrede, welche der berühmte nunmehr verstorbene Chemiker

Thenard bei der Preisvertheilung im J. 1844 an den

König der Franzosen hielt, worin folgende Stelle vorkommt: „Von

unberechenbarer Wichtigkeit sind die Apparate von Desmontis, Morin und Chapius (rue Richelieu No. 31 und rue

Montmartre No. 64 in Paris) zur Schwefelsäure-Bereitung. In

ihnen werden alle nachtheiligen Dämpfe im Augenblick ihrer Erzeugung nicht nur

vollständig absorbirt, sondern sie vermindern sogar durch ihre Anwendung die

Kosten der Operation, welche diese Dämpfe hervorgerufen hat; und überdieß ist

die der Gesundheit und der Vegetation so nachtheilige Fabrication des in

unglaublicher Masse verbrauchten Vitriolöls – für Frankreich allein

jährlich 20 Millionen Kilogramme – nun so gänzlich unschädlich gemacht,

daß die frühere gesetzlich erforderliche Trennung derselben von bewohnten Orten

überflüssig, ja daß es möglich geworden ist, in jedem Privathause ohne alle

Belästigung das Geschäft vorzunehmen.“

Bulletin de la Société

d'Encouragement, August 1844.

Hiemit hat Thenard schwerlich etwas anderes bezeichnen

wollen, als den in der vorhergehenden Abhandlung beschriebenen Gay-Lussac'schen Absorptionsapparat.

Einen von demselben nicht wesentlich abweichenden Apparat, mittelst dessen die aus

den Bleikammern gewöhnlich in die Luft entweichenden salpetrigen Dämpfe gesammelt

und bei der Schwefelsäure-Fabrication immer wieder benutzt werden können, so

daß man verhältnißmäßig viel weniger Salpeter als bisher auszuwenden braucht, hat

übrigens schon im Jahr 1842 Ch. E. Sautter sich in England patentiren

lassen (polytechn. Journal Bd. LXXXIX S.

440); er bringt ebenfalls die aus den Bleikammern entweichende Luft in

Berührung mit einem Strom Schwefelsäure von 62–66° B. und leitet dann

diese Schwefelsäure, welche sich mit den Stickoxyden verbunden hat, um letztere

wieder zu benutzen, in den Cylinder oder die Kammer, in welche die Producte von der

Verbrennung des Schwefels zuerst gelangen.

Bekanntlich ließ sich im J. 1831 Peregrine Phillips zu

Bristol ein Verfahren patentiren, um Schwefelsäure mit gänzlicher Ersparung des

Salpeters zu bereiten; er leitet nämlich das durch Verbrennen von Schwefel erzeugte

schwefligsaure Gas in gehörigem Verhältniß mit atmosphärischer Luft gemengt,

mittelst einer Luftpumpe durch Röhren von Platin oder Porzellan, welche Platindraht

oder Platinschwamm enthalten und bis zum starken Glühen erhitzt werden. Daß fein

zertheiltes Platin in der Hitze die directe Verbindung des schwefligsauren Gases mit

dem Sauerstoff der Luft bewirkt, hat Magnus durch

Versuche bestätigt. Von einer Anwendung dieses Verfahrens im Großen hat man aber

seitdem nichts gehört; durch Mallet's Abhandlung erfahren

wir nun, daß Kuhlmann, ein gewandter Chemiker und selbst

Schwefelsäure-Fabrikant, sich erfolglos bemühte, diese Methode in die Praxis

einzuführen.

Emil Dingler.

Tafeln