| Titel: | Apparat zum Abdampfen des Zuckerrohrsaftes, worauf sich Alfred Newton, Patentagent zu London, in Folge einer Mittheilung am 23. Julius 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. XCVII., S. 410 |

| Download: | XML |

XCVII.

Apparat zum Abdampfen des Zuckerrohrsaftes,

worauf sich Alfred Newton,

Patentagent zu London, in Folge einer Mittheilung am 23. Julius 1846 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, März 1847, S.

85.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

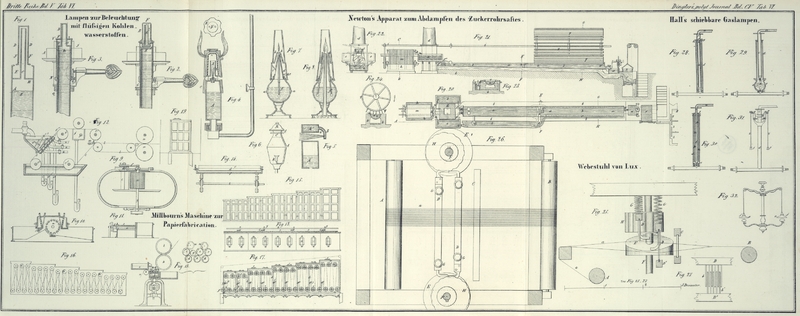

Newton's Apparat zum Abdampfen des Zuckerrohrsaftes.

Mittelst dieses Apparats wird der Rohrsaft filtrirt, erhitzt, abgeschäumt und in die

Kühlapparate geleitet. Fig. 20 ist ein Grundriß

oder eine horizontale Ansicht desselben; Fig. 21 ein senkrechter

Durchschnitt auf der punktirten Linie AB von Fig. 20; Fig. 22 ein

senkrechter Durchschnitt auf der Linie CD von Fig. 21. a, a ist ein offener Kessel, dessen Mauerwerk man bei

b, b sieht; unter dem Kessel ist ein Feuercanal,

welcher sich über seine ganze Länge erstreckt und von dem Ofen bei c in einen Schlot d

auslauft. Den Zug in diesem Canal kann man mittelst eines Dämpfers absperren. Der

Schlot d befindet sich zwischen zwei großen Behältern

e, e, welche mit Dampfgehäusen versehen und durch

Röhren f, f mit dem offenen Kessel a verbunden sind. In diese Behälter e, e gibt man den Kalkzusatz und läßt dann den Rohrsaft hineinlaufen,

welcher vorher durch Filtriren von den in ihm schwebenden Unreinigkeiten befreit

wurde. Die Art des Filtrirens ist aus Fig. 21 und 22

ersichtlich; g ist eine horizontale Welle, die in Lagern

an der Seite eines Wasserbehälters h angebracht ist; sie

führt zwei oder mehr hölzerne Scheiben und an ihrem äußeren Rand ist eine Rolle

befestigt, welcher vom Motor aus durch die über dem Apparat befindliche große Welle

i eine rotirende Bewegung durch einen Riemen

mitgetheilt wird. Unmittelbar über der Welle g ist eine

offene Pfanne h, auf jeder Seite mit einer kleinen Walze

l, l versehen, deren Lager an den Enden der Platte

angebracht sind. m, m ist ein endloses Drahttuch,

welches über die Walzen l, l und unter den Scheiben der

Welle g hinzieht. n ist ein

Zweigrohr, welches mit den Behältern e, e communicirt,

die selbst, wie gesagt, mit dem Kessel a in Verbindung

sind. Die aus der Quetschmühle ablaufende Flüssigkeit gelangt durch einen Canal auf

das endlose Drahttuch, welches man mittelst des Riemens und der Rollen der Wellen

g und i sich langsam in

der Richtung des Pfeils bewegen läßt. Die Flüssigkeit, welche durch das Drahttuch

filtrirt, fällt in den Behälter k, während die auf dem

Drahttuch zurückgebliebenen Unreinigkeiten beim Vorschreiten desselben in den

Wasserbehälter h fallen. Wasser wird in diesen Behälter

gebracht, um das Drahttuch von klebrigen etc. Materien zu reinigen, welche ihm sonst

anhaften und das Durchfiltriren der Flüssigkeit verhindern würden. Während diese

Operation vor sich geht, lauft die Flüssigkeit aus dem Behälter k durch das Rohr n in die

Behälter e, e, worin man sie nöthigenfalls erhitzen

kann, indem man Dampf in ihr Gehäuse eintreten läßt. Die Flüssigkeit geht von da

durch die Röhren f, f in den Kessel a, dessen Speisung durch die Hähne und Schwimmer f*, f* regulirt wird. Der Kessel hat beiläufig in der

Mitte seiner Länge eine Abtheilung; an dieser ist ein Canal o angebracht, welcher den Zweck hat, den Schaum abzuleiten, der sich auf

der Oberfläche der Flüssigkeit in der Abtheilung 1 des Kessels durch die Einwirkung

der Hitze sammelt. Der Rand dieses Canals o, welcher

quer durch den Kessel, rechtwinkelig zu dessen Länge angebracht ist, ist im Niveau

mit der Flüssigkeit in der Abtheilung 1; wie man aus der Zeichnung sieht, ist dieser

Rand, welcher als stationärer Abschaumer wirkt, concav gemacht, damit er den Schaum

desto besser wegnimmt und derselbe nicht an den Seiten des Kessels hängen bleiben

kann. Wenn die Flüssigkeit in den Kessel durch die Regulirhähne am oberen Ende

desselben sich ergießt, entsteht ein Strom gegen den Canal o, welcher den Schaum über den Rand des Canals treibt, von wo er in den Behälter p hinablauft; letzterer hat die Abgänge aufzunehmen und

ist aus Fig.

23 ersichtlich, welche ein Durchschnitt auf der Linie EF von Fig. 20 und 21 ist. Sollte

die Strömung der Flüssigkeit nicht ausreichen, um den Schaum (welcher sich auf die

Oberfläche begibt) in den Canal o vorzutreiben, so kann

man mittelst eines Ventilators einen Luftstrom auf die Oberfläche der Flüssigkeit

treiben um die Operation zu beschleunigen. Unter dem Theil des Kessels, wo sich die

Abtheilung befindet, ist der Feuercanal erweitert (wie es durch punktirte Linien in

Fig. 20

angedeutet ist), um die Flüssigkeit stärker zu erhitzen, so daß sie wallend von den

Seiten des Kessels abzieht. Nachdem die Flüssigkeit in der ersten Abtheilung des

Kessels so vom Schaum befreit worden ist, läßt man sie in einem continuirlichen

Strom durch die Regulirhähne o* in die Abtheilung 2 des

Kessels laufen, wo sie stärker erhitzt wird, weil sie dem Ofen näher ist und die

Operation des Abschäumens noch einmal durchmacht. Ueber diesem Theil des Kessels

befindet sich ein Schaufelrad q, q, dessen Achse die

Hauptwelle i bildet. Dieses Rad ist so adjustirt, daß

bei seiner Umdrehung die Schaufeln in die Flüssigkeit tauchen und den Schaum

derselben gegen eine Seite des Kessels treiben, wo ihn eine geneigte Ebene aufnimmt.

In Folge der beständigen Umdrehung der Schaufeln wird er auch über die geneigte

Ebene, wo er sich ansammelte, weggetrieben und setzt sich in einem Canal r ab, welcher auf den Seitenmauern b angebracht ist. Die Wirkung des Rades q ist am besten aus Fig. 24 ersichtlich,

welche ein senkrechter Durchschnitt auf der Linie GH von Fig. 20 und 21 ist. Man kann einer

gewissen Anzahl von Schaufeln eine solche Breite geben, daß sie bis zur Welle i hinaufreichen, damit sie auch als Ventilatoren wirken

und einen Luftstrom auf die Oberfläche der Flüssigkeit treiben, um die Abdampfung zu

beschleunigen. Das Bett des Canals r neigt sich gegen

die Abtheilung des Kessels und ist an dieser mit einem großen Behälter s in Verbindung gebracht, welcher alle Unreinigkeiten

aufnimmt, die aus der Abtheilung 2 des Kessels durch das Rad q herausgetrieben werden, wenn sich dasselbe in der Richtung des Pfeils

Fig. 24

umdreht. Dieser Behälter s ist mit einer kleinen

Hebpumpe t versehen; nachdem sich die Flüssigkeit lange

genug gesetzt hat, verbindet man diese Pumpe mit der Haupttreibwelle i, um die klare Flüssigkeit in die Abtheilung 1 des

Kessels a zu pumpen. Den Satz im Behälter s läßt man, nachdem die klare Flüssigkeit herausgepumpt

ist, durch einen Hahn in den erwähnten Behälter p

auslaufen. Es ist zweckmäßig, wenn jeder der Behälter e

mit dem Behälter p in Communication ist, wie man bei e* in Fig. 20 sieht, damit man

nach ihrem Auspumpen den Satz durch bloßes Heben eines Ventils im Boden der

Behälter e ablassen kann. Nachdem der Proceß des

Abschäumens in der Abtheilung 2 des Kessels lange genug fortgesetzt worden ist, läßt

man die Flüssigkeit durch einen Hahn u in einen

kleineren Kessel w auslaufen, worin sie noch stärker

erhitzt wird. Dieser Kessel ist mit einer Hebpumpe v mit

drehbarer Gießröhre versehen. Mittelst dieser Pumpe, welche von der Haupttreibwelle

aus in Thätigkeit gesetzt werden kann, pumpt man die Flüssigkeit von dem Kessel w auf und läßt sie in einem ununterbrochenen Strom

wieder hineinfallen; dadurch werden die Blasen gebrochen und ein Ueberlaufen der

Flüssigkeit verhütet. Die nächste Operation besteht nun darin, die Flüssigkeit von

dem Kessel w in eine anstoßende Pfanne y zu schaffen, welche sich unmittelbar über dem

Ofenfeuer befindet und an einem Ende auf dem Mauerwerk aufliegt, am andern Ende

hingegen auf Stützen, welche in der Ofenwand befestigt sind, so daß sie gekippt

werden kann. Um die Flüssigkeit von dem Kessel w in die

Kipppfanne y zu schaffen, dreht man die Gießröhre der

Hebpumpe in die punktirte Lage herum und setzt die Pumpe in Gang; in der Pfanne y wird die Flüssigkeit vollends concentrirt. Die Pfanne

läßt sich durch eine daran befestigte Kette, welche über Rollen geht, kippen, wo

dann die concentrirte Flüssigkeit durch die Röhre y* in

die Kühlgefäße z auslauft; dieselbe Bewegung, welche das

Kippen der Pfanne bewirkte, bringt auch einen Dämpfer über den Aschenraum, wodurch

der Zutritt der Luft zum Feuer abgesperrt wird; das eine Ende der Kette ist nämlich

an die Kipppfanne befestigt, an ihrem anderen Ende aber der Dämpfer als Gegengewicht

angehängt.

Tafeln