| Titel: | Ueber Beleuchtung mittelst flüssiger Kohlenwasserstoffe; von Hrn. Mallet. |

| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. XCIX., S. 417 |

| Download: | XML |

XCIX.

Ueber Beleuchtung mittelst flüssiger

Kohlenwasserstoffe; von Hrn. Mallet.

Aus dem Dictionnaire des arts et manufactures par M.

Laboulaye.

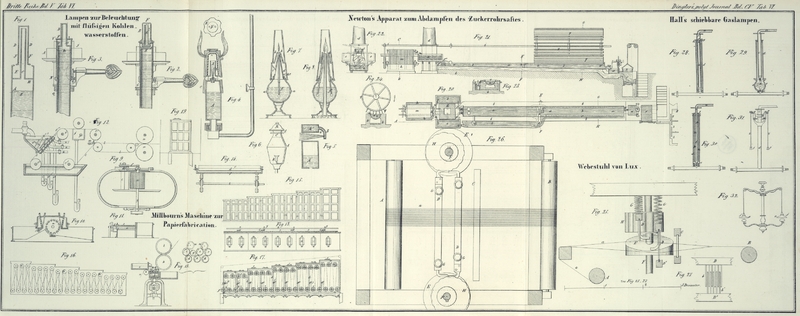

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Mallet, über Beleuchtung mittelst flüssiger

Kohlenwasserstoffe.

In unserem Jahrhundert der Erfindungen und Verbesserungen sucht man die Producte,

deren Verbrauch bedeutend ist, nicht nur hinsichtlich ihrer Güte zu vervollkommnen,

sondern auch durch andere zu ersetzen, welche ziemlich dieselben Eigenschaften

besitzen, in der Anwendung dasselbe Resultat geben, dabei aber wohlfeiler zu stehen

kommen.

Es ist nicht zu verwundern, daß man bei diesem allgemeinen Streben sich schon seit

mehreren Jahren bemühte, das Oel und das Gas durch Flüssigkeiten zu ersetzen, die

unsere Beleuchtung wohlfeiler machen oder doch machen sollen. Schon längst wies die

Theorie zu diesem Behufe auf Flüssigkeiten hin, die, wie das Gas und das Oel, aus

Kohlenstoff und Wasserstoff, jedoch in andern Mengenverhältnissen zusammengesetzt

und um geringen Preis zu haben sind, wie das Terpenthinöl, das Bergöl, das Steinöl,

und in neuerer Zeit die flüchtigen Oele aus dem Schiefer, dem Gastheer, den Harzen

etc. Es war aber nicht hinreichend, über wohlfeile flüssige Kohlenwasserstoffe

verfügen zu können; die Schwierigkeit bestund darin, sie ohne Nachtheil für die

Consumenten zur Beleuchtung anzuwenden. Nun kann man sich zu diesem Behufe der zur Beleuchtung mit

Oel gebräuchlichen Vorrichtungen aber nicht bedienen, was Jedem klar seyn wird, der

die Theorie der leuchtenden Flamme kennt.

Die Flamme ist nach Berzelius ein brennendes Gas; ihre

Intensität hängt von der Natur der während der Verbrennung sich bildenden Körper ab.

Behalten letztere Gasgestalt, so leuchtet die Flamme wenig; so verhält es sich mit

der Flamme des Wasserstoffs, des Kohlenoxyds etc.; bringt man aber in diese Flamme

einen festen Körper, welcher einer hohen Temperatur widerstehen kann, z.B. einen

Platindraht oder eine Amianth-Faser, welchen sie zum Glühen bringen kann, so

wird dieser Körper leuchtend und der Glanz der Flamme sehr erhöht. Diese Erscheinung

erklärt sich durch das Weißglühen des festen Körpers inmitten der Flamme.

Die Flammen des Leuchtgases, der Oellampen, der Wachs- und Talgkerzen

verdanken ihren Glanz nur der Absonderung sehr fein zertheilter Kohle, welche darin

erglüht, bis sie an den Rand der Flamme gelangt, wo sie beim Zutritt der Luft

verbrennt. Man kann sich davon überzeugen durch Einhalten eines kalten Körpers in

diese Flammen; der abgesonderte Kohlenstoff legt sich an seine Oberfläche als Ruß

(Flatterruß) an. Die Absonderung dieses Kohlenstoffs geschieht aus folgende Weise:

das Leuchtgas enthält Kohlenwasserstoffgas, welches auch bei der Zersetzung der

fetten Körper in den Oellampen, Kerzen etc. durch die Hitze erzeugt wird. Der nun in

der Mitte der Flamme sich befindende Theil des Kohlenwasserstoffs wird durch ihre

hohe Temperatur zersetzt und läßt eine gewisse Menge seines Kohlenstoffs frei

werden.

Hat das verbrennende Gas einen zu geringen Kohlenstoffgehalt, so gibt es zu wenig

Kohlenstoff ab, um eine hinlänglich glänzende Flamme zu erzeugen; ist es hingegen zu

stark gekohlt, und sondert es zu viel Kohlenstoff ab, so wird die Flamme statt weiß

und glänzend, gelb und roth, matt und rauchend.

Die oben erwähnten wohlfeilen ätherischen Oele sind sehr reich an Kohlenstoff und

ihre Flamme ist, wenn sie auf die gewöhnliche Weise verbrannt werden, sehr rußig. Um

diesem Uebelstande abzuhelfen, gibt es zwei Hauptmittel: 1) diese sehr

kohlenstoffreichen ätherischen Oele mit andern wenig kohlenstoffhaltigen brennbaren

Flüssigkeiten zu vermischen, so daß der Ueberschuß an Kohlenstoff bei der einen

durch den Mindergehalt der andern Flüssigkeit ausgeglichen wird; 2) an die von ihnen

erzeugte Flamme so viel Luft hinzutreten zu lassen, daß der in Ueberschuß vorhandene

Kohlenstoff sich nicht absondern kann, indem er der Verbrennung entgeht und

Lampenschwarz bildet, sondern sich mit dem Sauerstoff der in gehöriger Menge

hinzutretenden Luft verbindend, in der Flamme verbrennt. Diese beiden Mittel werden

übrigens zur Erreichung des Zwecks um so leichter anwendbar, weil die einfache oder

gemischte verbrennbare Flüssigkeit in Dunst- oder Gasform versetzt werden

kann; alle oben erwähnten Kohlenwasserstoffe sind nämlich bei verschiedenen

Wärmegraden flüchtig.

Wir wollen nun das erste dieser Mittel besprechen.

Seit 3–4 Jahren kömmt ein im J. 1832 in Frankreich eingeführtes

Beleuchtungsverfahren wieder in Anwendung, welches schon zwanzigmal mit mehr oder

weniger Geschick, aber ohne Erfolg, neu aufgegriffen worden war, bis einige

sinnreiche Lampenfabrikanten es dem Publicum mit so viel Geschmack und

Geschicklichkeit vorführten, daß es heutzutage so zu sagen das Bürgerrecht erlangt

hat. Dieses Beleuchtungsverfahren wird dasjenige mit flüssigem

Gas, flüssigem Wasserstoff, Gasogen (auch Leuchtflüssigkeit, Leuchtspiritus) genannt, welche Namen ihm von den

verschiedenen Fabrikanten der brennbaren Flüssigkeit oder der zu ihrer Verbrennung

bestimmten Lampen abwechselnd beigelegt werden.

Man würde sich sehr irren, wenn man das Verfahren – irgend einem ätherischen

Oel, welches zu viel Kohlenstoff enthält, eine Flüssigkeit von geringem

Kohlenstoffgehalt, wie Alkohol, Methylen (Holzgeist) oder Aether zuzusetzen, um eine

Mischung zu erhalten, die man Alkoholat (Leuchtspiritus) benennen kann und welche mit nicht

rußender und sehr weißer Flamme brennt – als etwas Neues betrachten

wollte.Es ist die Erfindung eines Deutschen, des Hrn. v. Lüdersdorff.

Die ätherischen Oele, deren man sich zu solchen Mischungen bedienen kann, sind das

Terpenthinöl, das Gastheeröl, das Naphthaöl, das Steinöl, das Oel aus dem Schiefer

und aus Harzen. Damit aber beide Flüssigkeiten sich innig mischen und wechselseitig

einander auflösen, muß der Alkohol beinahe ganz wasserfrei seyn, am 100theiligen

Alkoholometer 98 Grade zeigen; ferner muß auch das ätherische Oel wasserfrei und

über Kalk rectificirt seyn; widrigenfalls sie sich nicht mischen können. Würde in

einer der beiden Flüssigkeiten ein gewisser Antheil Wassers zurückbleiben, so würden

sie sich bald aus der Mischung abscheiden, in der Lampe die nach ihrem specifischen

Gewichte ihnen zukommenden Stellen einnehmen und nothwendig in derselben Ordnung zum

Verbrennen kommen;

dadurch würden nacheinander zwei sehr verschiedene Flammen erhalten, wovon keine

genügen könnte. Diejenige des wässerigen Alkohols wäre von blaßblauer Farbe, ohne

Glanz; diejenige des ätherischen Oels rußend und von schwachem röthlichem

Glanze.

Ohne uns hier bei den Verfahrungsweisen der Gewinnung jener erwähnten ätherischen

Oele aufzuhaltenWir tragen die Beschreibung derselben im folgenden Hefte nach.A. d. R., haben wir hinsichtlich der Beleuchtung mit Leuchtspiritus mehrere

Hauptpunkte zu erörtern; erstens die dazu anzuwendenden Apparate; dann die Vorzüge

und Nachtheile des Systems an und für sich; endlich den Kostenpunkt.

Der Verbrennungs-Apparat ist eine Lampe, welche bloß in einem Reservoir

(Behälter) besteht, in das ein voller, nicht geflochtener Baumwolldocht hinabreicht;

das obere Ende dieses Dochts steht über den Behälter vor, wie bei den gewöhnlichen

Weingeistlampen, wenn er nämlich dünn ist und die Lampe nur als Nachtlampe oder

Nachtlicht dient; verlangt man aber große Helle, was meistens der Fall ist, so wird

dieser Docht in eine Hülse von dünnem Messing gesteckt, welche auf den Behälter

gepaßt und befestigt wird, über den sie um ein gewisses hervorsteht. Diese Hülse

oder cylindrische Röhre ist an ihrem oberen Ende mit einer Scheibe geschlossen,

welche mit symmetrisch gestellten sehr kleinen Löchern versehen ist. Dieser Cylinder

ist ferner am Rand mit einer durchbrochenen Gallerte versehen, in welche die

gläserne Zugröhre gesteckt wird, wie bei den Brennern der gewöhnlichen Argand'schen

Lampen (Quinquets). Der Docht hat den Zweck, die

capilläre Aufsteigung der Flüssigkeit zu bewirken. Ist nun der Apparat so

vorgerichtet, so muß er angezündet werden. Um aber den Dampf der brennbaren

Flüssigkeit entzünden zu können, muß er nothwendig vorher erzeugt, also der

Leuchtspiritus in Dampf verwandelt werden, welche Verdampfung nur durch

Temperatur-Erhöhung erfolgen kann. Um diesen Zweck zu erreichen, wird die

Hülse oben mit einem Ring umgeben, welcher mit einem Metalldraht versehen ist, den

man vorher in Weingeist tauchte, und nun entzündet. Die den Docht tränkende

flüchtige Flüssigkeit verdunstet und der durch die erwähnten Ausstrahlmündungen

entweichende Dunst entzündet sich an der Flamme des Ringes. Die Flammenstrahlen

bleiben getrennt und vereinigen sich nicht zu einer einzigen Flamme wie bei den

Gasbrennern, so daß der angezündete Brenner mehr oder weniger einer Artischocke

ähnlich sieht, deren Blätter die Flammenstrahlen sind. Der Glascylinder hat den Zweck, den

Flammenstrahlen die gehörige Richtung zu geben und die Verbrennung vollständiger zu

machen.

Die ersten Brenner der Leuchtspiritus-Lampen waren sehr unvollkommen, indem

man die Flamme weder reguliren noch auslöschen konnte, ohne in der Luft einen sehr

unangenehm riechenden Dampf zu verbreiten. Hr. Robert,

durch sein System der Oelbeleuchtung mit ununterbrochener Circulation bekannt,

vervollkommnete auch diese Beleuchtungsart, sowohl hinsichtlich des Brenners als der

gas- (dampf-) erzeugenden Flüssigkeit. Seine Leistungen verdienen eine

besondere Erwähnung.

Erstens bemerkt er, daß man, um bei dieser Beleuchtungsweise eine stetige

Regelmäßigkeit zu erzielen, für die Dimensionen der Brenner eine genaue und

unabänderliche Norm, sowie für die Flüssigkeit eine hinsichtlich des

Wasserstoff-, Kohlenstoff- und Sauerstoff-Gehalts immer

gleichbleibende Zusammensetzung annehmen müsse, gleichviel aus welchen Substanzen

dieser Leuchtspiritus bestehe, indem mancher Brenner, der mit einer gegebenen

Flüssigkeit gehörig brennt, nicht mehr so fortbrennen wird, wenn man der ihn

speisenden Flüssigkeit eine andere Zusammensetzung gibt und umgekehrt. Hr. Robert war einer der ersten, die fanden, daß zu einer

möglichst guten Verbrennung der Alkohol absolut und das Terpenthinöl rectificirt und

möglichst rein seyn muß; daß schon eine sehr kleine Menge Wassers im Gemisch das Oel

in seiner Zusammensetzung modificiren, feste, harzartige Substanzen erzeugen und die

Apparate beschmutzen kann. Auch kam er zuerst darauf, daß der Holzgeist den Alkohol

bei Bereitung des Leuchtspiritus sehr wohl vertreten kann, und daß auch andere

flüchtige Oele statt des Terpenthinöls benutzt werden können.

Vorzüglich aber waren es die Brenner selbst, die er glücklich verbesserte. Bei den

von ihm construirten Lampen circulirt der brennbare Dampf, ehe er an die Löcher

gelangt, durch welche er entweicht, in dem kreisrunden Raum zwischen zwei

concentrischen Röhren, welcher Raum von außen unmittelbar durch die Flamme des

Brenners erhitzt wird und eine Art Retorte bildet, worin der Dampf eine gewisse

Zersetzung erleidet und sich, wo nicht ganz, doch wenigstens theilweise in

wirkliches Gas verwandelt. Man sehe Fig. 1; B ist der Docht; der im Raume A,

H gebildete Dampf steigt hinauf in die Röhre C,

wieder herab in den kreisförmigen Raum D, tritt dann in

den Raum E und entweicht durch die Löcher F. Der Raum E bildet, so wie

auch der kreisförmige Raum, einen Isolator, indem er sich der directen Fortpflanzung

der Wärme in den

Dampfraum A, H widersetzt. Diese Anordnung verhindert,

daß die Spannung und Erzeugung des Dampfs überhand nehme und ertheilt der Flamme

eine absolute Unbeweglichkeit. Der Raum E, sowie der

kreisförmige Raum, welchen der Dampf durchzieht, dient als Reiniger, indem sich hier

alle fremdartigen Körper und die durch die Destillation etwa mit gerissenen

Theilchen der Flüssigkeit absetzen.

In Fig. 2 sieht

man die Vorrichtung zum Auslöschen der Lampe mit Vermeidung der oben bezeichneten

Uebelstände. Eine mit einem kleinen Knopfe endigende Stange K gibt der Röhre B, G zugleich eine

longitudinale und spiralförmige Bewegung; diese Röhre aber beherrscht den Kegel E, welchen man dadurch nach Belieben herunterlassen und

so die Oeffnung für den Dampfaustritt verstopfen kann, wenn man die Lampe auslöschen

will; A stellt die Gallerie (den Kranz) für das Glas

dar.

Die erwähnte Beweglichkeit der Röhre ist unerläßlich, um sie losmachen zu können,

wenn sich etwas angelegt hat; dieß wird durch zwei einfache feste Stückchen, eine

Gabel und ein Zäpfchen bewerkstelligt. Die Form des kleinen Zapfens ist an und für

sich schon ein Mechanismus, durch welchen die Röhre, in dem einzigen Fall, wo es

nothwendig ist, herausgenommen werden kann, ihr Heraustreten aber während der

Bewegung, bei welcher sie mit dem Ganzen in Verbindung bleiben muß, beständig

verhindert wird.

Dieser Brenner kann auch, wie die Fig. 3 zeigt, so

modificirt werden, daß man die Flamme vom stärksten Licht bis zur Helle einer bloßen

Nachtlampe reguliren kann. Das Auslöschen dieses Brenners veranlaßt keinen Geruch

und geschieht nicht plötzlich, so daß man das Zimmer verlassen kann, ohne im Dunkeln

zu seyn, selbst nachdem man den Knopf schon umgedreht hat, um die Lampe

auszulöschen.

Seine Einrichtung beruht darauf, daß die Röhre D, D (Fig. 3), welche

auf die im Brenner enthaltene Flüssigkeit die von der Flamme empfangene Wärme

fortpflanzt, davon um so mehr zur Verdampfung bringt, eine je größere Heizfläche sie

dieser Flamme darbietet.

Durch das Umdrehen des Knopfes und mittelst der ebenerwähnten Bewegung kann man die

Röhre N und den obern Theil des Brenners V, F auf- oder abwärts reiben, wodurch der von

der Flamme erhitzte Theil der Röhre D mehr oder weniger

verkürzt wird und der Lampe mehr oder weniger Flamme läßt. Wenn die Röhre D ganz in der Röhre V

steckt, so erhält der Brenner keine Wärme mehr und die Flamme würde augenblicklich

erlöschen, wenn nicht die schon erlangte Wärme noch etwas Flüssigkeit verdampfen

würde; allein diese ist bald erschöpft und mit ihr hört die Dampf- und

Flammenbildung auf, ohne daß der Brenner Geruch verbreitet.

Offenbar wird bei der Einrichtung dieses Brenners nicht nur durch die Verkleinerung

des der Flamme ausgesetzten Theils der Röhre D, sondern

auch durch das Entfernen der Flamme selbst vom Spiegel der Flüssigkeit die

Verdampfung, und mithin auch die Verbrennung, verlangsamt. Die Röhre D, D muß nothwendig von Platin seyn, weil jedes andere

Metall sich oxydiren und so verkrümmen würde, daß kein genauer und dichter Schluß

mehr statt fände, während es bei Platin nicht im geringsten Luft gibt. Der hohe

Preis der Platins vertheuert diesen Brenner um 10 Frcs.; auch ist diese Einrichtung

minder im Gebrauch als die vorhergehende.

Wir gehen nun zur Würdigung dieser Beleuchtungsart über.

Die Lampe ist durch ihr geschmackvolles Aeußere ein Luxusgegenstand geworden, wozu

die Durchsichtigkeit des krystallenen Reservoirs und die Vergasung der Flüssigkeit

nicht wenig beitrugen. Ob aber dieses System in jeder Hinsicht gut und nützlich ist

und vor den anderen Beleuchtungsarten hinsichtlich der Kosten den Vorzug verdient,

das soll im Folgenden untersucht werden.

Die Flamme ist schön weiß, gibt keinen Ruß und wenig oder gar keinen Geruch. Der im

Brenner steckende Docht thut mehrere Tage seinen Dienst, ohne daß man ihn jeden Tag

frisch herzurichten braucht, wie bei den Oelbrennern (Hr. Robert empfiehlt ihn alle 8 Tage zu erneuern); endlich beschmutzt man sich

mit diesen Lampen nicht wie bei Behandlung der Oellampen. Da ferner das Oel immer

Schleimtheile enthält, die sich nicht verflüchtigen und den Docht beschmutzen, so

muß bei den Oelbrennern, nachdem sie mehrere Stunden leuchteten, eine Verminderung

der Lichtintensität ohne Verminderung der Kosten eintreten, was beim Leuchtspiritus

nicht der Fall ist. Auch gereicht es letzterm zum Vortheil, daß die Oellampen, ihre

Reparaturen, und ihr Unterhalt theurer sind, und daß eine Oellampe, welche man nur

selten anzündet, keine guten Dienste verrichten kann in Folge des nachtheiligen

ordnenden Einflusses der Luft auf das Oel, welches dann beim Verbrennen eine schwer

verbrennliche, die Poren des Dochts verstopfende Kohle erzeugt.

Leider aber sind diese Vorzüge der neuen Lampen von Uebelständen begleitet, welche

wir ebenfalls nicht verhehlen dürfen. Diese sind erstens der unvermeidliche Geruch

der flüssigen Mischung, welcher anhaltende Geruch vom ätherischen Oel herrührt und

so stark ist, daß wenn man das Unglück hat, in einer Stube eine Lampe umzuwerfen,

oder Leuchtspiritus zu verschütten, man diese Stube auf wenigstens einen Tag verlassen muß;

zweitens daß man in der Regel eine gewisse Quantität dieser Flüssigkeit in Vorrath

zu Hause haben muß, weil man sie nicht, wie das Lampenöl, bei allen Krämern findet,

und auch nicht so bald finden wird. Endlich ist diese Flüssigkeit, da sie sehr

flüchtig und sehr entzündlich ist, und sich bei höherer Temperatur wegen ihrer

leichten Verdunstung selbst von der Ferne her entzünden kann, etwas feuergefährlich,

ein bei der Fahrlässigkeit der meisten Dienstboten sehr zu berücksichtigender

Umstand. Ein Fall ist uns bekannt, wo im letzten Winter eine solche Lampe, bei deren

Licht eine Frau arbeitete, aus Unvorsichtigkeit umgeworfen wurde und zerbrach; die

aus dem Reservoir ausgeflossene Flüssigkeit entzündete sich und verbrannte auf eine

gräßliche Weise die arme Frau, welche allein war, die Besinnung verlor und nach

schrecklichen Schmerzen den Geist aufgab. Die Feuersgefahr ist sonach der

gewichtigste Einwurf, welchen ich gegen die Anwendung der vergasbaren Flüssigkeiten

zur Beleuchtung zu machen habe.

Wir müssen bei dieser Gelegenheit eines von Hrn. Robert

erfundenen Eingießkännchens erwähnen: der Henkel desselben ist hohl und seine beiden

Enden haben, das eine ganz nahe beim Halse des Gefäßes, das andere gegen die Mitte

seines Innenraums, Oeffnungen, so daß die Luft in die Eingießkanne beim Entleeren

derselben durch die Handhabe, und nicht, wie bei den gewöhnlichen Gefäßen, durch den

Hals eintritt; hiedurch wird das Gluckgluck, und folglich auch das Umherwerfen der

stets übelriechenden Flüssigkeit vermieden. Um die Feuersgefahr zu vermindern, sind

die Mündungen mit Drahtgeweben überzogen, so daß das Feuer nicht zur Flüssigkeit in

das Kännchen hineinschlagen kann.

Wir haben bisher immer eine richtig zusammengesetzte Flüssigkeit (mit rectificirtem

ätherischem Oel) vorausgesetzt; leider liefern die Leuchtspiritus-Verkäufer

den Consumenten nicht immer eine normale Flüssigkeit, sowohl ihre Leuchtkraft, als

ihre Reinheit anbelangend. So ist das Methylen (der Holzgeist) nicht immer frei von

Aether, welcher sich leicht säuert und dann das Metall der Lampe angreift. Einige

behaupten, daß gewisse Sorten Leuchtspiritus beim Verbrennen viel Kohlenoxyd, eine

sehr schädliche Gasart, liefern.

Nun handelt sich's noch um den Kostenpunkt. Die Leuchtkraft der Leuchtspirituslampen

hängt von den Verhältnissen des Brenners und der Menge der verbrannten Flüssigkeit

ab. Gegenwärtig (bei der Besteuerung des Alkohols) kostet 1 Liter Leuchtspiritus in

Paris 1 1/2 Fr. und bei

diesem Preis verzehrt eine Lampe mit sieben Strahlen, welche ein Licht gleich jenem

einer Carcel-Lampe gibt, ungefähr um 8 Cent. Flüssigkeit (nahezu 60 Gramme),

was viel höher kömmt als die Oelbeleuchtung.

Sehen wir, ob dieser Aufwand bedeutender Modificationen fähig ist. Das Hektoliter,

behufs der Auflösung des ätherischen Oels, rectificirten Alkohols kostet im

Durchschnitt 70 Fr. (gegenwärtig 90 Fr. in Folge zweier schlechten Weinjahre); dazu

kommen aber für Paris noch 80 Fr. per Hektoliter für

Eingangs- und Consumtionssteuer, was den Preis des Hektoliters für Paris auf

150 Fr. erhöht. Das Hektoliter ätherisches Oel von ungefähr 25°, gleichviel

welchen Ursprungs, kann im Handel jetzt 75 Fr. kosten. Da nun für die

Leuchtflüssigkeit 2 Volume Alkohol und 1 Volum ätherisches Oel erforderlich sind, so

kommt das Hektoliter der Mischung auf 125 Fr., also – 25 Fr. Nutzen für den

Fabrikanten der Flüssigkeit gerechnet, was nur billig ist – auf den

gegenwärtigen Preis.

Die Leuchtspiritus-Fabrikanten, so wie die Weinbauer kamen um die Befreiung

von den Consumtions- und Octroiabgaben für den zu dieser Beleuchtung

bestimmten Alkohol ein, wobei sie sich aber verbindlich machten ihn zu denaturisiren

und zum Trinken unbrauchbar zu machen. Die Kammern ließen dem Principe nach dieser

Reclamation Gerechtigkeit widerfahren, indem sie es der Regierung überließen, ein

Reglement über die Bedingungen und die Grundlagen der Denaturisirung des für Gewerbe

und Industrie bestimmten Alkohols festzusetzen. Es waren also Denaturisationsmittel

ausfindig zu machen; die Société

d'Encouragement lenkte hierauf die Aufmerksamkeit der Chemiker; das

einfachste der im Bericht des Hrn. Payen

Polytechn. Journal Bd. XCI S.

390. angegebenen Denaturisationsmittel ist die Beimischung von 5 Proc.

Steinkohlentheeröl zum Alkohol. Die Frage wurde dem Berathungs-Comité

für Gewerbe und Fabriken vorgelegt, welches dieses Verfahren aber nicht zureichend

erachtete, um die Wiederbrauchbarmachung des Alkohols zum Getränk zu verhindern;

denn die Regierung macht gegenwärtig der Kammer den Vorschlag, die Abgabe auf

Alkohol um 25 Fr. per Hektoliter zu reduciren, indem die

Kosten der Wiederbrauchbarmachung sich auf 30 Fr. belaufen. Andererseits kündigte

Hr. Robert an, daß er ein sehr einfaches und wenig

kostendes Mittel entdeckt habe, den Alkohol zu denaturisiren, welches wir aber nicht

kennen.

Nach unserer Ueberzeugung enthält bei den von der Regierung festgesetzten Mitteln zum

Denaturisiren des Alkohols die Flüssigkeit zu viel Steinkohlenöl, um zu den meisten

technischen Zwecken noch brauchbar zu seyn. Zur Beleuchtung ist solcher Alkohol zwar

tauglich, aber die Preisverminderung ist in dieser Hinsicht nicht bedeutend genug,

daß er die Concurrenz mit dem Oel aushalten könnte.

Bei Beantwortung dieser Frage kommen überhaupt wichtige und verwickelte Interessen

ins Spiel. Die Beleuchtung mittelst Leuchtspiritus kann wegen ihrer Neuheit und der

damit verbundenen Uebelstände, wegen des übeln Geruchs und der Entzündbarkeit des

Leuchtspiritus eine allgemeine Einführung nur dann hoffen, wenn sie um ein

Bedeutendes wohlfeiler kömmt, als die Beleuchtung mit Oel. Ihre Verbreitung würde

der Alkohol-Fabrication eine sehr große Ausdehnung geben, welche nicht nur

den Weingegenden nützlich wäre, sondern außer dem Wein auch die Anwendung anderer

Urstoffe zur Alkoholbereitung, z.B. der Runkelrüben und Kartoffeln, zur Folge haben;

vielleicht mit Verminderung des Anbaues von Oelsamen. Andererseits ist zu beachten,

daß der Talg und die Oele des Inlands die Consumtion nicht decken und die jährliche

Einfuhr dieser Producte sehr groß ist; daß folglich der Landwirthschaft kein Schaden

zugefügt würde, wenn man den Leuchtspiritus an die Stelle dieser

Beleuchtungsurstoffe treten ließe, welche wir vom Ausland beziehen. Andererseits muß

auch das Interesse des Staatsschatzes berücksichtigt werden; es geht durchaus nicht

an, daß unter dem Vorwand der Beleuchtung die Abgabe für einen Theil des zum Getränt

bestimmten Alkohols defraudirt werden könne. Endlich muß auch Gleichheit erhalten

werden hinsichtlich des Stadtzolls (Octroi) bei den verschiedenen zum Beleuchten

dienenden Substanzen.

So betragen für Paris die Eingangszölle mit Inbegriff der Zehentsteuer:

für das Hektoliter

Oel

22 Fr.

„

Terpenthinöl

11 „

„

Steinkohle

0,33 „

100 Kilogramme

Talg

3,30 „

„

Stearinsäurekerzen

8,25 „

Wenn die Abgabe auf einen dieser Artikel aufgehoben oder vermindert wird, so fordert

es die Billigkeit auch für die andern.

Es gehören indessen diese Fragen mehr in die Oekonomie als in die Technologie, und

ihre Erörterung liegt unserm Gegenstand weniger nahe. So viel ist gewiß, daß

gegenwärtig in Frankreich die Beleuchtung mit Leuchtspiritus mit der Oelbeleuchtung nicht concurriren

kann und folglich dem Luxus angehört.

Man schlug vor, statt des Alkohols, um die Abgaben zu umgehen, Aether, und zwar

Schwefeläther zu dieser Beleuchtung anzuwenden, und die HHrn. Bodson und Laugier nahmen darauf ein Patent.

Allerdings dürfte der Aether ohne Zollabgabe wohlfeiler kommen als der Alkohol; bis

jetzt aber erlaubte sich der Fiscus, die Mischung aus Aether und ätherischem Oel

ebenso wie die mit Alkohol zu besteuern.

Zwischen der Beleuchtung mit Leuchtspiritus und mit Gas haben wir keine Parallele

gezogen, in der Ueberzeugung, daß dieses neue System nicht mit dem Gas, sondern nur

mit dem Oel concurriren will und kann.

Der Gasogen-Beleuchtung droht übrigens eine Concurrenz durch die Anwendung der

flüssigen Kohlenwasserstoffe oder reinen ätherischen

Oele.

Wir sagten im Eingang dieses Artikels, daß eines der vorgeschlagenen Mittel, um das

Rauchen der ätherischen Oele beim Brennen zu verhüten, darin bestehe, auf die von

ihnen erzeugte Flamme eine hinreichende Menge Luft strömen zu lassen, damit der im

Ueberschuß vorhandene Kohlenstoff nicht der Verbrennung entgehen, sich absondern und

Ruß bilden könne, sondern sich mit dem Sauerstoff der zuströmenden Luft verbinden

muß. Statt zur Flamme Luft treten zu lassen, kann man recht gut auch den Dampf des

Oels mit Luft vermischen und dann dieses Gemisch entzünden.

Wir müssen nun zuvörderst bemerken, daß letzteres Verfahren viel ökonomischer und

rationeller ist als das erstere, welches darauf hinauslauft, dem ätherischen Oel

eine Substanz von geringem Kohlenstoffgehalt zuzusetzen, wodurch nicht nur die

Kosten vermehrt werden,Alkohol selbst von schlechtem Geschmack, wird wohl stets theurer seyn als die

flüchtigen Oele vom Schiefer, den Steinkohlen und dem Terpenthin. sondern auch die Intensität des Lichts vermindert.

Das Steinkohlen-, Schiefer- und Terpenthinöl für sich allein und ohne

Rauch verbrennen zu können, ist ein Problem von großer Wichtigkeit. Es sind dabei

bedeutende Schwierigkeiten zu überwinden, von welchen viele schon sich wieder

abschrecken ließen, und nur einige erhielten durch große Beharrlichkeit wichtige

Resultate, welche wir ohne den Gegenstand erschöpfen zu wollen, mittheilen.

Vor allem müssen wir bemerken, daß es verschiedenartige ätherische Oele gibt, die aus

demselben Urstoff gewonnen werden; daß bei der Destillation der Steinkohle, des

Steinkohlentheers, des Schiefers, die flüchtigsten, leichtesten und flüssigsten Oele

zuerst übergehen; ihre Dünnflüssigkeit und Leichtigkeit nehmen beim Fortschreiten

der Destillation ab und die letzten sich verflüchtigenden Producte sind beinahe

zähe, können beim Erkalten wie die Fette in festen Zustand übergehen, und enthalten

viel Naphthalin und Paraffin. Ohne hiebei länger zu verweilen, bemerken wir, daß wir

im folgenden unter Steinkohlen- oder Schieferöl ein solches von ungefähr 0,84

Dichtigkeit, welches 26° am Aräometer zeigt, verstehen. Die darauffolgenden

Destillationsproducte sind weniger flüchtig und eines der letzten vom

Steinkohlentheer nannten einige todtes Oel (huile morte).

Offenbar beruht die Lösung des Problems der Verbrennung der ätherischen Oele für sich

allein auf einer zweckmäßigen Einrichtung der Lampe; sprechen wir daher von den

vorzüglichsten bis jetzt construirten. Einige, die sich mit diesem Gegenstand

beschäftigten, arbeiteten darauf hin, nicht nur Oele die mehr oder weniger ätherisch

sind, sondern auch todtes Oel zu brennen.

Im Jahr 1834 construirte Hr. Beale

Polytechn. Journal Bd. LXXIV S. 364.

Es ist nicht zu verwundern, daß bei der in England so ausgedehnten

Gasbeleuchtung der in so großer Menge erzeugte Theer in diesem Land zuerst

zu Versuchen Veranlassung gab, ihn oder seine Destillationsproducte

nutzbringend zu verwenden. in London eine Lampe, in deren kelchförmigen Brenner besagtes todte Oel zu constantem Niveau in die Höhe steigt.

Mittelst etwas Alkohol entzündet man die Oberfläche dieses Oels und ein umgekehrt

kegelförmiges Zugrohr zieht an die Flamme einen Luftstrom, welcher mittelst einer

kleinen Röhre durch die Flüssigkeit im Kelch zieht und auf dieser Flamme einen

Wirbel hervorbringt, so daß sie also mit Luft vermischt wird und ziemlich gut

brennt.

Bald darauf verband sich Hr. Busson-Dumaurier mit

Hrn. Beale, welche mit einander ein Verfahren entdeckten,

ätherische oder andere Oele im Innern eines Brenners in Dampf zu verwandeln und dem

erzeugten Dampf vor dessen Verbrennung eine gewisse Menge Luft beizumengen. Ihre

Lampe bestund für den gewöhnlichen Gebrauch aus einem umgestürzten Reservoir,

mittelst dessen die Flüssigkeit einen oben mit einer durchlöcherten Scheibe

verschlossenen dochtlosen Brenner in constantem Niveau speiste; durch die Löcher

tritt das Dampf- und Luftgemenge aus, welches nach dem Entzünden nicht nur

das Licht gibt, sondern auch zugleich die erforderliche Wärme, um das Oel in Dampf

zu verwandeln. Der

Brenner ist in zwei Theile getheilt, wovon einer über den andern hingleitet, so daß

er nach Bedarf verlängert oder verkürzt werden kann. Die innige Vermengung der Luft

mit Dämpfen von großem Kohlenstoffgehalt, deren Dichtigkeit 4 bis 5mal so groß als

diejenige der atmosphärischen Luft ist, in demselben Brenner, in welchem die

Flüssigkeit sich in Dampf verwandelt, machte jedoch Schwierigkeiten. Die HHrn. Beale und Busson-Dumaurier trieben die Luft in den Brenner unter einem

constanten Druck von ungefähr 3 Cent. Wassers mittelst eines außerhalb des

Etablissements angebrachten Blasebalgs, Ventilators oder Gasometers. Diese Luft

wurde in den Brenner durch ein Röhrchen geführt, welches durch das ätherische Oel

ging und dessen Mündung war, statt gegen den Obertheil des Brenners, gegen die

Oberfläche der Flüssigkeit gerichtet, so daß die gegen diese Oberfläche getriebene

Luft sich mit dem erzeugten Dampf gewaltsam mengte und ihn in gehöriger Proportion

mitriß; mittelst eines gewöhnlichen Hahns regulirte man die einziehende

Luftmenge.

Da die HHrn. Beale und Busson-Dumaurier mit demselben Brenner alle bei der Destillation

des Theers erhaltenen Oele consumiren wollten, diese verschiedenen Oele aber bei

sehr verschiedenen Graden verdampfen, so mußten sie letztern Umstand bei der

Construction ihres Brenners berücksichtigen. Aus diesem Grunde schob sich ein Theil

desselben über den andern, so daß, um die Verdampfung zu befördern oder aufzuhalten,

die Flamme nach Belieben näher oder weiter gerückt werden konnte. Die Einrichtung

dieses Apparats, über welchen wir uns nicht weiter verbreiten, weil ein anderer,

vortheilhafterer, an dessen Stelle trat, ist sehr sinnreich; die Flamme war sehr

glänzend, doch nicht ganz rußfrei; außerdem war die Anwendung eines Blasebalgs,

Ventilators oder Gasometers, welche dem Brenner Luft zuführten, sehr kostspielig und

unbequem.

Hr. Busson-Dumaurier, mit seinen Resultaten zu

leicht zufrieden, kam nach Frankreich und Paris, in der Hoffnung, daß sein

Beleuchtungs-System nicht nur für Straßen, Höfe etc. eingeführt werde,

sondern auch im Innern der Wohnungen. Er stellte damit in der Straße Laffitte

öffentliche Versuche an. Eines Abends hatte sich eine ziemliche Anzahl Leute, unter

welchen elegant gekleidete Damen, bei ihm eingestellt, um diesen Versuchen

beizuwohnen. Anfangs ging alles zur Zufriedenheit; das Licht war intensiv und sehr

hübsch und zwar etwa 1/2 Stunde lang, als mit einem Mal eine der Damen auf ihrem

weißen Kleide einen kleinen schwarzen Punkt gewahr wurde, den sie mit der Hand abschütteln wollte;

allein durch die Reibung verwandelte sich der Punkt in einen schwarzen Strich;

später bemerkte sie mehrere solche schwarze Punkte, die ebenfalls Striche gaben. Als

die übrigen Damen dieß sahen, entflohen sie unter panischem Schrecken.

Busson konnte daraus die Ueberzeugung schöpfen, daß sein

Apparat noch nicht die nöthige Vollkommenheit für die Anwendung besitze, und verband

sich, um diesen Zweck zu erreichen, mit dem Lampenfabrikanten Hrn. Rouen; sie acquirirten vorerst das Privilegium des Hrn.

Lebreton, der sich nicht ohne Erfolg mit der

Beleuchtung mittelst flüssiger Kohlenwasserstoffe abgegeben hatte, und arbeiteten

beharrlich an der Vervollkommnung der Brenner. Nach vielen Versuchen blieben sie

zuletzt bei folgendem Brenner stehen, benutzen aber nur die bei der Destillation der

Steinkohlen, des bituminösen Mergelschiefers oder des Theers übergehenden

flüchtigsten Oele, welche wenigstens 25° am Aräometer zeigen. (Man vergl.

polytechn. Journal Bd. LXXXVIII S. 465.)

Fig. 4 zeigt

diesen Brenner. A ist dessen unterer Theil, welcher

unten mit einer Röhre in Verbindung steht, die die Flüssigkeit aus einem Reservoir

mit unveränderlichem Niveau herführt. Ein an dieser Röhre angebrachter Hahn hebt

nach Belieben die Verbindung zwischen dem Reservoir und dem Brenner auf, welcher

letztere höher steht als der Hahn. Auf den Theil A kömmt

der Kopf des Brenners, und diese beiden Stücke sind durch eine Scheidewand getrennt,

auf welcher sich ein Aufsatz B mit kleiner Mündung

befindet. Die Wände C, C des Brennerkopfs sind von

ziemlich dickem Kupfer, also einem sehr guten Wärmeleiter. Etwas über der

Scheidewand sind die Wände im Umkreis mit mehreren Oeffnungen c, c versehen, welche die atmosphärische Luft zutreten lassen; diese

Oeffnungen konnte man mittelst eines außerhalb des Cylinders angebrachten Ringes in

ihrem Querschnitt nach Belieben vermindern. Die Figur zeigt kleine Stäbchen, welche

den Kopf des Brenners mit dem untern Theil vereinigen; über dem Aufsatz B befindet sich eine Glas- oder Zugröhre b. Der Theil des Kopfs, welcher diese Zugröhre b umgibt, bildet eine Art Kammer oder Reservoir, dessen

Wände mit einem Drahtgewebe belegt sind (das durch Punktirung angezeigt ist). D, D sind die auf der Peripherie des Kopfes in

unbestimmter Zahl angebrachten Oeffnungen von 2–3 Millimeter Durchmesser. Auf

dem äußersten Theil des obern Stücks E, E ist ein

Deckpfropf F aufgeschraubt, um den Brenner innwendig

reinigen zu können. Der Kopf des Brenners kann mit einer durchbrochenen Gallerie

versehen seyn, um eine gläserne Zugröhre mit einer Verengerung aufsetzen zu können,

welche die Luft auf die

Flamme zu ziehen zwingt und so die Verbrennung vollständiger macht.

Der beschriebene Brenner wirkt nun auf folgende Weise: wie bei den Gasogen-Lampen muß damit begonnen werden, die

Flüssigkeit in Dampf zu verwandeln. Zu diesem Behufe wird der Brenner mit einer Art

Aeolipile (Dampfkugel) erhitzt, die wir sogleich

beschreiben werden. Der Dampf nämlich erzeugt sich im Theile A, entweicht durch den Aufsatz B und reißt

vermöge seiner Spannung die durch c', c' eintretende

Luft mit sich. Dieses Dampf- und Luftgemisch dehnt sich zuerst in der Röhre

aus und gelangt dann in den Kopf des Brenners, in welchem es eine gewisse, seine

Vermischung befördernde, wirbelnde Bewegung bekommt, und zuletzt verbinden sich

Dampf und Luft noch inniger durch die kleinen Löchlein des Drahtgewebes, durch

welche sie treten müssen, um an die Ausstrahlöffnungen D,

D zu gelangen, über welchen man sie anzündet.

Es versteht sich, daß der Hahn dabei geöffnet seyn muß; die Flüssigkeitssäule des

Reservoirs übt auf die in A enthaltene Flüssigkeit einen

constanten Druck aus, so daß der Dampf unter dem Einfluß dieses zur guten Function

des Brenners nothwendigen Drucks austritt. Die Wände c,

c theilen der Flüssigkeit in A jeden Augenblick

die zu ihrer Verdampfung nöthige Wärme mit. Der Brenner regulirt sich selbst in

Folge seiner Einrichtung; angenommen, es sey eine zu große Menge Flüssigkeit

verdampft, so treibt die größere Spannung des gebildeten Dampfs die Flüssigkeit vom

Theile A in das Reservoir zurück und entfernt sie von

der Wärme-Quelle, was die Verdampfung wieder vermindert.

Die Erfinder haben die Dimensionen so berechnet, daß die Menge des in Dampf

verwandelten Kohlenwasserstoffs dem Bedürfniß der Verbrennung entspricht. Die Menge

der Luft, welche sich mit dem Dampf vermischt, soll sich behufs einer geeigneten

Verbrennung wie 3 zu 4 verhalten.

Das Drahtgewebe hat außer dem angegebenen Zweck auch den Nutzen, zu verhindern, daß

die Flamme in den Brenner auf das Dampf- und Luftgemisch zurückschlägt,

welches explosiv seyn könnte.

Um den Brenner vor dem Anzünden zu erhitzen, bedienen sich die Erfinder, wie gesagt,

einer Art Aeolipile, die eigentlich nichts als ein großer, dem obigen sehr ähnlicher

Brenner, jedoch mit horizontaler Flamme ist.

Fig. 5 zeigt

den summarischen Durchschnitt dieses Brenners, welcher unten mit dem Reservoir mit

unwandelbarem Niveau in Verbindung steht, wie schon erklärt wurde. Die Flüssigkeit gelangt in

den Raum A, in dessen oberem Theil sich eine

cylindrische Oeffnung befindet, die in der Figur durch den Raum zwischen A und A' angezeigt ist. Vom

obern Theile A' aus geht eine kleine Röhre B; dieselbe hat eine Oeffnung O, durch welche der durch die Hitze der Flamme gebildete Dampf austritt,

der unmittelbar den Raum A und folglich die Flüssigkeit

erhitzt. Der entweichende Dampf tritt in den cylindrischen Raum und zieht so viel

Luft mit sich, als zur Verbrennung des verdampften Kohlenwasserstoffs erforderlich

ist; das Gemisch wird wie gewöhnlich angezündet. Die Erfinder empfehlen diese

horizontale Flamme auch zum Beleuchten der Leuchtthürme und Schiffe.

Einer ihrer gewöhnlichen Brenner consumirt in der Stunde ungefähr 60 Gramme flüssigen

Kohlenwasserstoffs. Die Versuche auf dem Platze des Museums ergaben eine Consumtion

von 70 Grammen (von der oben angegebenen Dichtigkeit), welche bei 85° C. ins

Sieden kamen.

Wir gehen nun zur Beurtheilung dieser Beleuchtungsart über.

Die Vorrichtungen sind unstreitig sehr sinnreich. Die Flamme dieser Brenner ist

weißer und glänzender als die der Oelbrenner, ihr Licht steht aber an Weiße und

Glanz der Gasflamme nach. Wir sind überzeugt, daß diese Erfindung zur

Straßen-Beleuchtung für das Oel eine gefährliche Concurrenz bilden und in

Anstalten, wo die Verhältnisse die Errichtung eines Gasometers nicht gestatten,

selbst die allgemeine Beleuchtung mit Gas vertreten kann. Doch dürfen wir nicht

verhehlen, daß diese Brenner noch nicht rußfrei sind, was im Freien schon

unangenehm, in Zimmern, Magazinen etc. aber ein unübersteigliches Hinderniß ihrer

Anwendung ist. In Stationshöfen, Werkstätten etc. verwendet man sie in besondern

Laternen, wovon eine in Fig. 6 abgebildet ist. C ist der Helm; das Flüssigkeit-Reservoir ist in

R, und die Flüssigkeit wird durch die Röhre t dem Brenner B zugeführt.

Das Reservoir darf nicht unmittelbar auf den Helm gesetzt werden, sondern muß davon

getrennt seyn, damit die Hitze der Flamme nicht auf die Flüssigkeit wirkt.

Uebelstände sind nun 1) das mehr oder weniger bedeutende Rußen; 2) die dem Anzünden

nothwendig vorausgehenden Operationen, indem zum Anzünden von Gaslaternen bei weitem

nicht so viel Zeit erforderlich ist. Das Anzünden frischer Brenner erfordert 2

Minuten, die Zeit inbegriffen, welche der Anzünder braucht, um von einem Brenner zum

andern zu gehen. Dazu käme noch, im Innern der Häuser, der Geruch der Flüssigkeit,

nicht der brennenden, sondern wenn solche aus Unvorsichtigkeit verschüttet wird, welcher Geruch

viel widerlicher ist als derjenige des Leuchtspiritus; endlich die Nothwendigkeit,

eine sehr brennbare Flüssigkeit im Hause zu haben. Hinsichtlich der Uebelstände des

Leuchtspiritus und der Kohlenwasserstoffe, nämlich ihres Geruches und des Rauchens,

müssen wir jedoch bemerken, daß das Gas, wenn es nicht gut gereinigt – was

oft der Fall ist – sie ebenfalls besitzt. Die Explosionen des Leuchtgases

– worin Paris das traurige Privilegium zu haben scheint – sind der

Leichtentzündlichkeit der ätherischen Oele gegenüber zu berücksichtigen.

Nun haben wir noch den Kostenpunkt zu betrachten. Unstreitig stellt sich schon

gegenwärtig diese Beleuchtung wohlfeiler als diejenige mit Oel, weil die ätherischen

Oele des Hrn. Selligue, aus dem Schiefer zu Autun

bereitet, auf 40 Fr. per 100 Kilogr., und das Theeröl zu

Paris auf ungefähr 75 Fr. zu stehen kömmt. Hr. Rouen

behauptet, den flüssigen Kohlenwasserstoff noch viel wohlfeiler herstellen zu können

durch Destillation der Steinkohle in den Gruben selbst (oder in geringer Entfernung

davon) bei niederer Temperatur, so daß sich die Leuchtflüssigkeit auf 20 Fr. per 100 Kilogr. stellen würde. Doch hat sich dieß noch

nicht hinreichend durch Erfahrung bewährt.

Hr. Ménage nahm vor einem Jahr ein Erfindungspatent

auf eine Lampe zum Brennen der ätherischen Oele des Schiefers, Theers, Terpenthins

etc. Diese Lampe, deren Eigenthum er seitdem an den Lampenverfertiger Breuzet, rue du Bac zu Paris,

abgetreten hat, hat nicht zum Zweck, die Flüssigkeit zu verdampfen; sie hat einen

geflochtenen Docht, welcher in ein Reservoir von ziemlich großem Durchmesser

hinabreicht. Die Luft unterstützt die Verbrennung erst, nachdem sie durch eine mit

sehr kleinen Löchern versehene metallene Gallerie (etwa auch ein Drahtgewebe)

getreten ist, welche sich unterhalb der Flamme befindet; die Flamme erhitzt also die

Luft durch ihre strahlende Wärme. Etwas oberhalb der Flamme, innerhalb des Glases,

befindet sich eine metallene Scheibe, welche ins Rothglühen kommt und den Zweck hat,

den der Verbrennung in der Flamme selbst entgangenen Kohlenstoff zum Verbrennen zu

bringen. Das Glas endlich hat eine Verengung, welche die Luft zwingt an das Ende der

Flamme hinzuströmen, so daß an dieser Stelle die Verbrennung sehr lebhaft wird.

Man fand, daß die Verbrennung in dieser Lampe mit gehörig rectificirtem Terpenthinöl

sehr befriedigend vor sich ging; solches ist unerläßlich. Die Flamme ist alsdann

recht weiß, nicht hoch und verbreitet sehr viel Licht; sie ist aber nicht wohlfeiler

als die Beleuchtung mit Oel, sondern theurer. Das Schieferöl wurde ebenfalls

versucht; bis jetzt aber

scheint es, nach Hrn. Ménage, daß dessen Reinigung

noch nicht so weit gelang, um eine gute Verbrennung zu erzielen. Uebrigens findet

man, wenn man flüssige Kohlenwasserstoffe in Lampen mit Dochten brennt, daß der

Docht sehr bald schmierig wird, wenn das ätherische Oel nicht bestmöglich gereinigt

ist. Diesen Uebelstand beobachtete auch der Chemiker Kurz

in London, welchem eine sehr einfache Lampen-Einrichtung vorschlug, die wir

nun beschreiben wollen.

Fig. 7 ist der

Verticaldurchschnitt einer Lampe mit plattem Docht; a, a

die Flüssigkeit enthaltendes Reservoir; b, b conisches

Stück von Metall oder Glas, dessen oberer Theil den Brenner über dem Dochte umhüllt,

damit die Luft, welche in den Raum zwischen letzterm und dem Körper der Lampe

eindringt, in die Mitte der Flamme gelangt, wodurch ihre Intensität vermehrt wird.

c Ventil, welches innerhalb des Kegels angebracht

ist, aber von außen regiert wird. Durch Oeffnen oder Schließen dieses Ventils c und eines andern d,

welches sich ihm gegenüber befindet und woran ein mit einem Gewinde versehenes

Stängchen e angebracht ist, wird der zur Verbrennung

erforderliche Luftzug regulirt und die Flamme verlängert, ohne daß die Lampe

merklich raucht. Die Pfeile zeigen die Richtung dieses Stroms. f ist der Dochtträger, welcher sich von den gewöhnlichen

dadurch unterscheidet, daß der äußere Rand höher ist als der innere, so daß man beim

Herrichten der Lampe den Docht dem äußern Rande entsprechend abschneidet, wodurch

man ihn vollkommen gerade erhält.

Fig. 8

unterscheidet sich von Fig. 7 dadurch, daß hier

zwei flache Dochte sind und das Ventil, welches den innern Luftstrom regulirt, im

Fußgestell der Lampe, am Fuße der Röhre h angebracht

ist, wo es durch das Stängchen d dirigirt wird. Es

findet hier also ein doppelter Luftzug statt; der eine innen und der andere

äußerlich, durch den Kegel b eindringend.

Anstatt der gewöhnlichen Luft hat man auch zur Unterhaltung der Verbrennung bei den

Lampen mit flüssigem Kohlenwasserstoff zu besonderen Zwecken das Sauerstoffgas

angewandt. Hr. Gaudin stellte nämlich in den Jahren 1838

bis 1840 sehr interessante Versuche an, um große Lichtherde zu erzeugen. Wir wollen

bei der Idee dieses Gelehrten, eine ganze Stadt oder wenigstens ein Quartier

mittelst einer einzigen Lichtquelle zu beleuchtenAus welchem Grunde die Beleuchtung des Hrn. Gaudin

auch Sideral-System genannt wurde., nicht verweilen; den dagegen gemachten Einwurf finden wir sehr begründet,

natürlich und unwiderlegbar, müßte man doch diesen Lichtherd in einer übermäßigen Höhe

anbringen, wenn er alle Straßen und Stadtheile mit einiger Gleichförmigkeit

beleuchten sollte.Ein anderes ist es mit der Beleuchtung eines großen Platzes mittelst mehrerer

concentrischen Gasflammen, mit einem Reflector darüber; sowie man die Place

de la Concorde auch elektrisch zu beleuchten versuchte.

Hr. Gaudin beschäftigte sich bei seinen Versuchen sehr

viel mit dem sogenannten Drummond'schen Lichte, welches

durch Verbrennung eines Gemisches von Sauerstoff und Wasserstoff über Kalk oder

Magnesia erhalten wird. Die beiden Gase bilden, indem sie sich vereinigen, Wasser

und bei dieser chemischen Verbindung wird viel Wärme und Licht entwickelt; kaum aber

hat sich dieses Wasser gebildet, so verbindet es sich mit der vorhandenen Basis

unter neuer Wärme- und Lichtentwickelung.

Hr. Gaudin war so vorsichtig, das Sauerstoff- und

das Wasserstoffgas in zwei besondern Gasometern vorräthig zu halten, wovon einer mit

einer am Brenner selbst ausmündenden Röhre versehen war, der andere aber mit einem

erstere Leitung umhüllenden Rohr in Verbindung stand, ohne jedoch mit ihr selbst im

geringsten zu communiciren. Auf diese Weise strömt, wenn der Apparat in Wirksamkeit

ist, von den beiden Gasen das eine durch die mittlere Röhre, das andere durch den

dieselbe umgebenden kreisförmigen Raum, und sie berühren sich erst im letzten

Augenblick.

Damit aber die Verbrennung gehörig stattfindet, muß die Vermischung der Gase nicht

nur ohne Gefahr der Explosion, sondern auch innig geschehen. Zu diesem Behufe bohrte

Hr. Gaudin in die Röhren gegen ihr Ende hin zahlreiche

convergirende Oeffnungen. Statt der Gaudin'schen

Vorrichtung könnte man Desbassayn's

Luftwasserstofflöthrohr (polytechn. Journal Bd.

LXXVII S. 33) anwenden.

Statt des reinen Sauerstoffs und Wasserstoffs suchte Hr. Gaudin auch unter den in der Natur oder im Handel verbreiteten Substanzen

diejenigen anzuwenden, bei welchen der eine oder der andere dieser Körper den

Hauptbestandtheil ausmacht und die übrigen Bestandtheile von keinem besondern

Einflusse sind. Er wählte deßhalb für den Sauerstoff die atmosphärische Luft und

statt des Wasserstoffs den Alkohol, Aether und die ihn in großer Menge enthaltenden

ätherischen Oele. Wie man sieht, haben diese Versuche einige Aehnlichkeit mit der

Beleuchtung mit flüssigen Kohlenwasserstoffen.

Der von Hrn. Gaudin angewandte Kalk wurde auf eine von ihm erfundene Weise

zubereitet; er hält ihn für eine aus sehr kleinen Krystallen bestehende Masse, wegen

unzähliger auf seiner Oberfläche glänzender Facetten.

Es gelang Hrn. Gaudin, Terpenthinöl mit atmosphärischer

Luft ohne allen Rauch zu verbrennen und er erhielt dabei eine Flamme, welche an

Weiße die einer Carcellampe weit übertraf; mit Sauerstoff erhielt er zwar eine

blendendweiße Flamme, welche einhundertundfünfzigmal so

stark leuchtete, als das Steinkohlengas; allein was merkwürdig ist, das Rauchen

derselben war schwer zu verhüten. Ein so starker Lichtglanz kann dem Auge nur

schädlich seyn.

Das Gaudin'sche System fand noch keine Anwendung, weder

zur öffentlichen, noch zur Privatbeleuchtung; hingegen empfiehlt es sich zur

Beleuchtung des Focus der Mikroskope, wo es des Nachts die Wirkungen des

Sonnenmikroskops ersetzt.

In gewissen Fällen jedoch könnte von dieser Beleuchtungsart Gebrauch gemacht werden;

denn da die Erzeugung einer gegebenen Lichtmenge 100mal weniger Sauerstoff erfordert

als das Leuchtgas, so ist es viel tragbarer. Zum Beleuchten der Postwägen, der

Telegraphen, der Schiffe etc. kann man sich einigen Erfolg davon versprechen.

Gegen Ende des Jahres 1842 wurden zu Toulon auf Befehl des Marineministers Versuche

über Beleuchtung mittelst Sideralgases zur See

angestellt. Das im voraus bereitete Sauerstoffgas wurde in metallenen Recipienten,

worin es auf mehrere Atmosphären comprimirt war, an Bord gebracht; auf jeden

Recipient war eine Büchse von 1/2 Liter Rauminhalt geschraubt, welche Aether

enthielt, durch den der Sauerstoff streichen mußte, welcher mittelst eines Boquillon'schen Regulators gleichmäßig aus dem Recipient

entwich. Ein kupferner, silberplattirter Reflector von parabolischer Form war am

Gasbrenner angebracht und konnte mittelst eines Kniegelenks nach allen Richtungen

gedreht werden. Im Focus dieses Reflectors brannte das Gemisch von Aetherdampf und

Sauerstoff; ein Stück Kalk oder Magnesia von der Größe einer Erbse war mittelst

eines Platindrahts im Focus befestigt.

Wir können hier nicht alle Resultate dieses Versuchs anführen, nur so viel sey

gesagt, daß das Licht zweier auf dem Schiff Montebello angebrachten Apparate für das

Dampfboot Papin, welches in der Richtung des Lichtbüschels in die See fuhr, nicht

eher unsichtbar ward, als bis es unter dem Horizont verschwand; die beiden Schiffe

waren 10 bis 11 Seemeilen weit auseinander. Die Commissäre berechneten die

Consumtion des Sauerstoffs zu 70 Liter per Stunde. Die

Sideralgas-Compagnie machte bekannt, daß ihre Apparate nur für 15 Cent.

Aether

per Stunde verzehren, und daß zur Erzeugung von 1000

Liter Sauerstoff von 1 Atmosphäre Druck, im Durchschnitt 20 Kil. guter Braunstein

hinreichen.Man vergl. über Gaudin's Siderallicht polytechn.

Journal Bd. XCIX. S. 357.

Tafeln