| Titel: | Verbesserte Methode, Flaschen, Tintenfässer und andere Gefäße zu verschließen, worauf sich John Blyth, Ingenieur zu St. Ann, Grafschaft Middlesex, am 28. Mai 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 106, Jahrgang 1847, Nr. VI., S. 11 |

| Download: | XML |

VI.

Verbesserte Methode, Flaschen, Tintenfässer und

andere Gefäße zu verschließen, worauf sich John Blyth, Ingenieur zu St. Ann, Grafschaft

Middlesex, am 28. Mai 1846 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Aug. 1847,

S. 90.

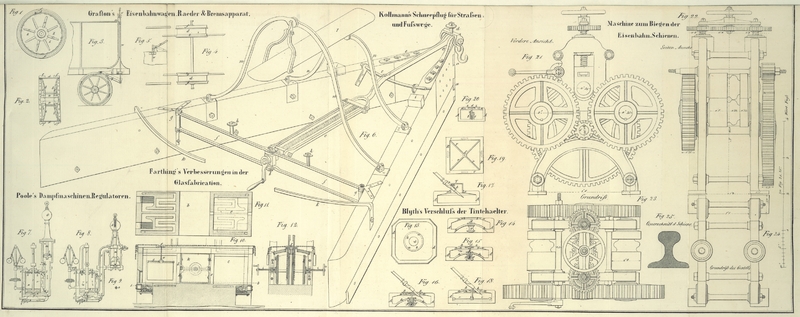

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Blyth's Methode, Flaschen, Tintenfässer und andere Gefäße zu

verschließen.

Den Gegenstand vorliegender Erfindung bildet eine verbesserte Methode, Flaschen und

andere Gefäße mittelst eines inneren Ventils zu verschließen, welches durch eine

Feder, ein Gegengewicht oder einen Schwimmer von innen gegen die Mündung gedrückt

wird. Die beigefügten Abbildungen stellen die Erfindung in Anwendung auf einen

Tintenbehälter dar.

Fig. 13 ist

ein Grundriß; Fig.

14 ein Verticaldurchschnitt des Gefäßes; Fig. 15 ein

Verticaldurchschnitt mit dem inneren im geschlossenen Zustande befindlichen Ventil;

Fig. 16

ist ein ähnlicher Durchschnitt, welcher die Art zeigt, wie das Ventil durch

Eintauchen einer Schreibfeder in die Tinte geöffnet wird.

A, A ist das gläserne, porcellanene oder metallene

Gefäß; in dem oberen Theil desselben befindet sich eine Oeffnung a, a, in welche ein Ring b,

b geschraubt, gekittet oder auf sonstige Weise genau anschließend befestigt

ist. d ist ein kreisrundes auf die innere Oeffnung des

Rings b, b passendes Ventil, welches durch eine gegen

die Ventilstange f wirkende gewundene Feder l aufwärts gedrückt wird. Einem von außen gegen die

obere Seite des Ventils wirkenden Druck gibt indessen die Feder leicht nach, so daß

das Ventil durch einen geringen Druck abwärts gedrängt werden kann. Sobald aber

dieser äußere Druck nachläßt, so drängt auch sogleich die Feder l das Ventil wieder gegen die Mündung. Die Feder muß so

biegsam und nachgiebig seyn, daß das Ventil durch einen leichten Druck von außen,

z.B. durch den einer Schreibfeder auf die Fig. 16 angegebene Weise

geöffnet wird. Nach dem Zurückziehen der Schreibfeder drückt die spiralförmige

Drahtfeder das Ventil augenblicklich wieder gegen die Mündung des Behälters. Das

obere Ende der Ventilstange ist abgerundet und paßt in eine entsprechende in der

Mitte des Ventils angebrachte Höhlung, so daß die Ventilscheibe, um das Ende der

Stange f sich drehend, nach allen Richtungen in eine geneigte Lage gebracht

werden kann. Taucht man daher die Feder in schräger Richtung ein, so wird der Rand

der Ventilscheibe an der einen Seite, um der Feder Raum zu geben, niedergedrückt,

während er an der diametral entgegengesetzten Seite gegen den Ring b, b angedrückt bleibt. Nach dem Zurückziehen der Feder

schließt sich das Ventil sogleich, und kommt wieder in die Fig. 15 dargestellte

Lage. Da auf diese Weise die Mündung des Behälters stets geschlossen bleibt, mit

Ausnahme des Moments des Eintauchens, so ist die Tinte gegen Verdunstung, Eindickung

und das Eindringen von Staub geschützt; auch kann ein Verschütten der Tinte nicht

stattfinden.

Die gewundene Feder, welche zur Sicherung gegen die zerfressende Wirkung der Tinte

aus Gold, Silber oder Platin bestehen kann, befindet sich in einer kleinen

cylindrischen Röhre, welche durch ein in dem gewölbten Boden h, h des Tintenbehälters angebrachte centrale Oeffnung gesteckt wird, bis

sie mit ihrer Flansche aufsitzt. Mittelst einer von außen aufgeschraubten Mutter g wird diese Röhre befestigt. Zwischengelegte Lederringe

verhüten das Durchsickern der Tinte. Durch Losschrauben der Nuß g, g kann die Röhre mit der gewundenen Feder l und der Stange f zum Behuf

der Reinigung herausgenommen werden. Da die Stange f

durch ein in der Mitte der oberen Flansche der erwähnten Röhre befindliches Loch

heraustritt, so kann sie sich nur in verticalem Sinn auf- und nieder bewegen.

Der Ring b, b, das Ventil d

und die Stange f sollten aus irgend einem durch die

Tinte nicht angreifbaren Material, z.B. Gold, Silber oder Platin verfertigt werden.

Um den Tintenhälter zu reinigen und mit frischer Tinte zu füllen, nimmt man den Ring

b, b ab; ist derselbe aber in der Oeffnung

festgekittet, so drückt man das Ventil an einer Seite nieder, und gießt die Tinte

mittelst eines kleinen Trichters ein. Derselbe Apparat eignet sich auch als Oelbehälter für Uhrmacher oder andere Künstler. Die

Stelle der spiralförmig gewundenen Feder l kann auch

eine Fig. 15

durch punktirte Linien angedeutete flache Feder w

vertreten, deren eines Ende an den Umfang des Rings b, b

befestigt ist, während ihr anderes Ende das Ventil stets gegen die Oeffnung des

Behälters anzudrücken strebt.

Fig. 17

stellt einen Tintenbehälter mit einer seitwärts nach innen sich öffnenden Klappe

dar. Ueber der Oeffnung a des Behälters befindet sich

nämlich ein Aufsatz T mit der an einem Scharnier

hängenden Klappe d, welche die an der einen Seite des

Aufsatzes angebrachte Oeffnung verschließt und durch eine geschmeidige Feder gegen

dieselbe angedrückt wird. Diese Klappe wird durch die in schräger Richtung eindringende Schreibfeder

aufgestoßen, schließt sich aber nach dem Zurückziehen der Feder sogleich wieder. Zum

Anschließen des Ventils kann auch eine kleine mit Luft gefüllte Kautschukblase

anstatt der elastischen Feder genommen werden.

Fig. 18

stellt die Anwendung eines Schwimmers dar, dessen Schwimmkraft denselben Zweck

erfüllt, wie die Elasticität der Feder in Fig. 13 bis 17. Fig. 19 ist

eine Separatansicht dieses Schwimmers. Der Behälter A, A

mit seinem Ring b, b, Ventile d nebst Ventilstange f ist ganz derselbe, wie

der mit Bezug auf Fig. 13, 14, 15 und 16 beschriebene, nur mit dem Unterschied, daß im vorliegenden Fall die

Stange f in der Mitte der radialen Arme r, r des Schwimmers R, R

befestigt ist. Letzterer besteht aus einem in die Flüssigkeit eingetauchten Ringe

oder Rähmchen aus gefirnißtem Kork. Dieses Rähmchen hat beinahe dieselbe Weite, wie

das Gefäß, so daß dasselbe und mithin auch die centrale Stange f senkrecht steigen und sinken kann. Der Ring oder

Rahmen des Schwimmers kann aus zwei, drei, vier oder mehreren Segmenten angefertigt

werden, an deren jedem ein radialer Arm r befestigt ist,

und jeder Theil mit seinem radialen Arm ist so groß, daß er durch die Oeffnung a geschoben werden kann. Die durchgeschobenen Segmente

greifen mit ihren radialen Armen in der gemeinschaftlichen Mitte über einander, so

daß sie mittelst einer an dem unteren Ende der Stange f

befindlichen Schraube fest zusammengeschraubt und zu einem Schwimmer vereinigt

werden können.

Der verticale Durchschnitt Fig. 20 stellt eine von

der Mitte des Bodens des gläsernen oder porcellanenen Behälters A, A hervorragende verticale Röhre dar, welche mit dem

Behälter aus einem Stücke ist. Die Röhre s, s nimmt die

kleine Stange f und die Feder l auf dieselbe Weise auf, wie die centrale Metallröhre mit ihrer Mutter

g, g in Fig. 14, 15 und 16.

Tafeln