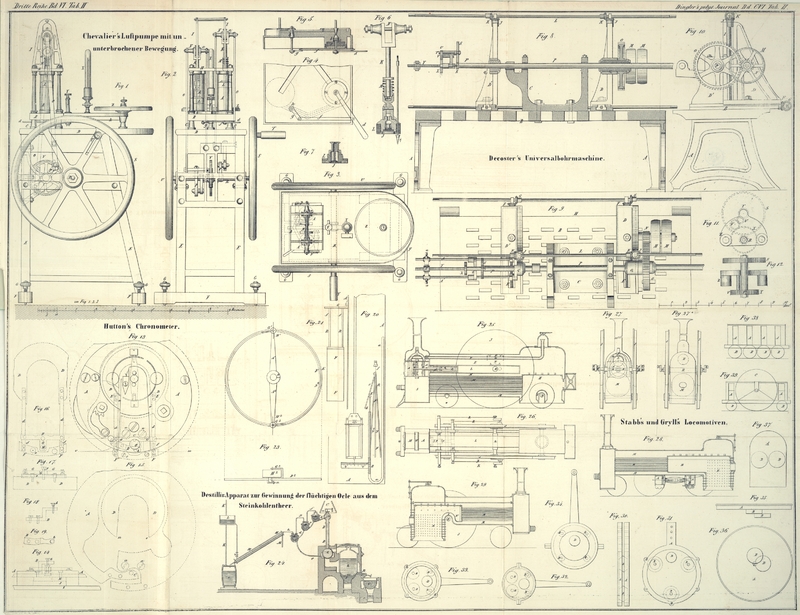

| Titel: | Verbesserungen an Locomotiven, worauf sich William Stubbs und John Grylls, Ingenieure zu Llanelly, South Wales, am 2. Jun. 1846 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 106, Jahrgang 1847, Nr. XVII., S. 81 |

| Download: | XML |

XVII.

Verbesserungen an Locomotiven, worauf sich

William Stubbs und

John Grylls,

Ingenieure zu Llanelly, South Wales, am 2. Jun.

1846 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jun. 1847,

S. 321.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Stubbs' und Grylls' Verbesserungen an Locomotiven.

Fig. 25

stellt ein unserer Verbesserung gemäß construirtes Locomotiv mit 12 Fuß im

Durchmesser haltenden Treibrädern im Längendurchschnitte dar. Der Zweck unserer

Verbesserungen ist Erzielung einer hohen Geschwindigkeit bei gehöriger Stabilität;

und um einen wirksamen Dampfkessel zu erhalten, haben wir denselben mit zwei weiten

äußeren Röhren M und E

versehen. Der untere Theil oder der Cylinder M, M, M

enthält die dünnen Siederöhren, durch welche die heiße Luft und die Flamme nach der

Rauchkammer S ziehen. Der andere Cylinder E ist eine Abtheilung des Dampfkessels über der

Hauptachse für einen Dampfbehälter, welcher am einen Ende mit der Feuerbüchse und am

andern Ende mit der Rauchkammer verbunden ist. N, N, N

sind bewegliche Theile über der Hauptachse, welche, wenn die Räder und Achsen

abgenommen oder eingesetzt werden sollen, nöthigenfalls entfernt werden können. F ist die Dampfröhre, welche den Dampf aus der

Dampfkuppel durch das Reservoir E den Dampfcylindern

zuführt; H der Feuerkasten; I,

I die Vertiefung im Feuerkasten für die Achse O

der kleinen Räder. A, A sind die im Rauchkasten S angeordneten Dampfcylinder; B,

B die beiden Kolben; C und C, P die Kolbenstangen, wovon die eine C, P hohl ist, während die andere C durch dieselbe arbeitet. Beide Kolbenstangen sind mit ihren Querstangen

D, D verbunden. In der Mitte der Cylinder A, A befindet sich die Scheidewand W, welche mittelst einer die solide Kolbenstange C umgebenden Metallliederung dampfdicht hergestellt ist.

Die Querstangen gleiten auf die gewöhnliche Weise in Führungen Q, Q; ihre Enden stehen mittelst geeigneter Flügelstangen mit

den Kurbelzapfen T, T, T, T in Verbindung.

Fig. 26

stellt einen Grundriß und Fig. 27 und 27* zwei

Endansichten des Locomotivs dar.

Fig. 28 zeigt

eine andere Construction des Locomotivs im Längendurchschnitte. Beide Cylinder sind

hier unterhalb des Dampfkessels angeordnet. Vier Räder stehen durch Seitenstangen

mit den Ouerstangen beider Cylinder so in Verbindung, daß jeder Cylinder zwei Räder

treibt, indem derselbe eine Querstange bewegt und jede Querstange mittelst zweier

Flügelstangen die Räder in Umdrehung setzt. H ist der

Feuerkasten. H' eine Fortsetzung des Feuerkastens.

Dieser Feuerkasten unterscheidet sich von den gegenwärtig gebräuchlichen dadurch,

daß der genannte Theil H' drei oder mehrere Fuß weit in

den cylindrischen Theil des Kessels hineinragt. Der Zweck dieser Verbesserung ist,

die Enden der Siederöhren von der directen Einwirkung des Feuers zu entfernen und

sie auf diese Weise mehr zu schonen, so daß sie sich länger halten. Die Anordnung

der Cylinder, wie sie die Abbildung darstellt, erweist sich als sehr zweckmäßig; sie

hat außerdem eine Verminderung jener bekannten Seitenoscillationen des Locomotivs

zur Folge.

Der Kessel nebst Zugehör der in Fig. 29 dargestellten

Maschine ist der mit Bezug auf Fig. 28 beschriebenen

Einrichtung sehr ähnlich, jedoch mit dem wichtigen Unterschiede, daß er an der

unteren Seite Vertiefungen besitzt, um tiefer gelegt werden zu können, und dennoch

die Anwendung großer Räder zu gestatten. H ist der

Feuerkasten, H' die Fortsetzung desselben; I, I die Vertiefung und O

die Achse der Treibräder. Wir ziehen es vor, bei dieser Maschine die Dampfcylinder

außen anzubringen.

Die Abbildungen Fig.

30 bis 36 stellen unsere verbesserte Methode, die Locomotive mittelst

excentrischer Scheiben in Bewegung zu setzen, dar.

Fig. 30 ist

eine Randansicht des Excentricums C, mit seinem Band A und Frictionsrollen B,

denen wir vorzugsweise eine doppeltconische Gestalt geben. D ist die Achse des Excentricums. Das Band A

besteht aus zwei Hälften, welche durch Schrauben E, E, E

miteinander verbunden sind. Die conische Gestalt der Rollen bietet das Mittel dar,

die Abnützung zwischen den Rollen und Bändern durch Anziehen der Schrauben E zu adjustiren.

Fig. 32 ist

eine Seitenansicht des Excentricums mit vier Rollen, deren Anzahl jedoch abgeändert

werden kann. Diese Rollen sind da, wo sie mit den Flächen der Bänder zusammenkommen,

cylindrisch. Fig.

33

ist eine ähnliche

Anordnung wie in Fig. 30 und 31, nur mit vier Rollen

B. Fig. 34 ist die

Frontansicht eines Apparates, bei welchem die Rollen B

in einen Ring x eingesetzt sind, während das Excentricum

und das Band zur Aufnahme der Rollen mit Vertiefungen versehen sind.

Fig. 35 ist

die Randansicht und Fig. 36 die Frontansicht des Treibrades eines Locomotivs, bei welchem

zwei Excentrica die Stelle der Kurbelzapfen vertreten. A

ist das Treibrad, C das Ende der Hauptachse, B, B sind die Excentrica.

Fig. 37 ist

die Skizze einer neuen Construction eines doppelten Dampfkessels, der sich für

Locomotive auf breitspurigen Eisenbahnen eignet. A ist

der Feuerkasten, B, B der doppelte Dampfkessel.

Fig. 38 ist

die Skizze eines achträderigen Eisenbahnwagens; A, A der

Wagen, B, B, B, B die Räder. Zweck dieser Anordnung ist

größere Stabilität. Fig. 39 stellt die Skizze eines Wagens vor, mit einem Paar großer Räder

in der Mitte, deren Achse durch den oberen Theil des Wagenkörpers geht. A sind die Thüren; C die

großen und B die kleinen Räder. Auch diese Anordnung hat

die Erzielung einer größeren Standfähigkeit zum Zweck.

Tafeln