| Titel: | Apparat um hörbare Signale auf Eisenbahnen, Dampfbooten etc. hervorzubringen, worauf sich Alexander Doull, Civilingenieur in Euston-grove, Middlesex, am 8. Febr. 1847 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 106, Jahrgang 1847, Nr. XIX., S. 91 |

| Download: | XML |

XIX.

Apparat um hörbare Signale auf Eisenbahnen,

Dampfbooten etc. hervorzubringen, worauf sich Alexander Doull, Civilingenieur in

Euston-grove, Middlesex, am 8. Febr.

1847 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Sept. 1847, S.

101.

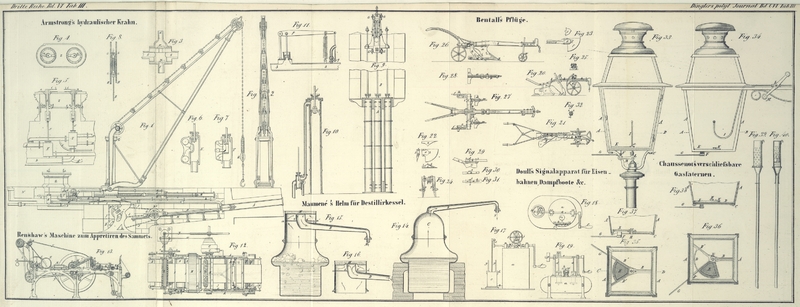

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Doull's Apparat um hörbare Signale auf Eisenbahnen, Dampfbooten

etc. hervorzubringen.

Die Erfindung besteht in der Anwendung eines Apparats mit comprimirter Luft, um auf

Eisenbahnen und Dampfbooten hörbare Signale nach Art der gewöhnlichen Dampfpfeifen der Locomotiven

hervorzubringen; man kann auch den Laut abändern und verschiedene bestimmte Töne

hervorbringen, indem man die Communication zwischen der Pfeife und dem Luftbehälter

rasch öffnet und schließt; auch kann man zwei oder mehr Pfeifen von ungleichen Tönen

verbinden und dadurch eine ganze Tonleiter von bestimmten Signalen

hervorbringen.

Der Recipient oder Behälter für die comprimirte Luft kann in Bezug auf Form, Größe

und Material sehr verschieden construirt werden. Die Pumpen, womit die Luft in den

Recipient comprimirt wird, verbindet man bei Anwendung des Apparats auf Eisenbahnen

mit einem bewegenden Theil der Wagen; auf einem Dampfboot kann man sie durch die

Dampfmaschine treiben lassen; jedenfalls muß aber die Vorrichtung zum Uebertragen

der Bewegung so construirt seyn, daß sie leicht auszulösen ist, um bei einem

Stillstand des Eisenbahnzugs oder Dampfboots die Luftpumpen durch Menschenkraft

treiben zu können. Der Recipient muß mit einem Sicherheitsventil versehen seyn.

Fig. 17 ist

der Aufriß und Fig.

18 der Grundriß eines solchen Apparats. a ist

der Recipient, in welchen die Luft mittelst des Rohrs b

durch eine einfach-wirkende Pumpe c eingepreßt

wird; die Kolbenstange der Pumpe ist mit einer Kurbel d

am Ende der horizontalen Welle e verbunden; letztere

befindet sich in Lagern über dem Recipient und wird durch Umdrehen des Drehlings f in Rotation versetzt. g, g

sind Führstangen, welche durch das Beschläge h, h am

Cylinder der Luftpumpe gehen. i ist die Pfeife, einer

gewöhnlichen Dampfpfeife ähnlich, deren Gestalt man zur Erzeugung bestimmter und

verschiedenartiger Töne abändern kann. j ist ein

Kammrad, dessen Achse sich in einem Lager oben auf dem Gestell k dreht und die man mittelst der Kurbel l in Rotation versetzt; dieses Rad greift in ein

Getriebe m auf der Achse eines Hahns oder Ventils, durch

welches Luft vermittelst eines engen Rohrs aus dem Recipient a zur Pfeife gelangt, so daß bei rascher Umdrehung des Rades l ein gellender Ton erzeugt wird.

Fig. 19 ist

der Aufriß eines mit zwei Luftpumpen und zwei Pfeifen versehenen Apparats. a ist der Recipient; c, c

sind zwei Luftpumpen, zum Theil in den Recipient eingelassen; d, d sind die Kolbenstangen, verbunden mit der Kurbelwelle e, welche man entweder von Hand an dem Griff f umdreht, oder vom Motor aus mittelst eines über die

Rolle g geführten endlosen Riemens. i, i sind zwei Pfeifen; j

ist ein Zahnrad, das in zwei Getriebe auf den Achsen der Hähne oder Ventile

eingreift, durch welche letztere die comprimirte Luft aus dem Recipient zu den

Pfeifen gelangt; diese Getriebe lassen sich an ihren Achsen verschieben, um sie außer Eingriff mit dem

Rad j zu bringen. Wenn die zwei Getriebe in Verbindung

miteinander sind, werden beim Umdrehen des Rades j beide

Pfeifen einen gellenden Ton hervorbringen. Man kann auch die Getriebe abwechselnd

außer Eingriff bringen und die zum ausgelösten Getriebe gehörige Pfeife stetig oder

gar nicht ertönen lassen, während die zum anderen Getriebe gehörige Pfeife einen

gellenden Ton hervorbringt und überhaupt verschiedenartige Combinationen

hinsichtlich des Tons bewerkstelligen.

Tafeln