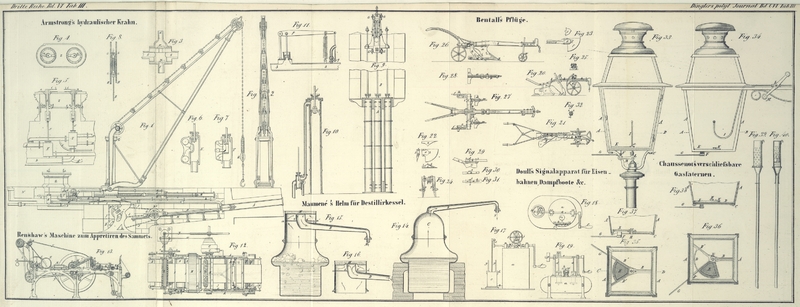

| Titel: | Armstrong's hydraulischer Krahn. |

| Fundstelle: | Band 106, Jahrgang 1847, Nr. XX., S. 92 |

| Download: | XML |

XX.

Armstrong's hydraulischer

Krahn.

Aus dem Practical Mechanic and Engineer's Magazine, Mai

1847, S. 171.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Armstrong's hydraulischer Krahn.

Der im Folgenden zu beschreibende hydraulische Krahn ist auf dem Quai von Newcastle

in Gebrauch.

Fig. 1 stellt

den Krahn in der Seitenansicht,

Fig. 2 in

einer rechtwinkelig zu Fig. 1 genommenen Ansicht

dar.

A ist ein Cylinder mit einem wasserdicht an die

Kolbenstange B befestigten Kolben. C, C ist eine Speisungsröhre, welche mit der

Hauptzuleitungsröhre D communicirt und durch welche das

Wasser in den Cylinder gepreßt oder aus demselben gelassen wird. Die Richtung der

Bewegung des Wassers wird durch ein Schieberventil E

bestimmt. D¹, D² und D³ sind drei Rollen, von

denen zwei, nämlich D¹, D² sich in festen Lagern drehen, während die andere D³ mit einem an dem Ende der Kolbenstange B befestigten Wagen F sich

bewegt. Der Wagen F liegt auf Frictionsrollen G, G, von denen zwei an jeder Seite des Wagens

angebracht sind und auf Schienen H, H laufen. I ist eine hohle gußeiserne, das feste Centrum bildende

Säule, um welche die beweglichen Theile des Krahns sich drehen; t, t, t ein an das Fundament festgeschraubtes

gußeisernes Gestell, an das die Säule I befestigt ist;

J, J die Kette, woran die Last hängt; diese Kette

geht durch die Mitte der Säule abwärts, läuft über die Rollen D¹, D², D³ und ist an das eine Ende des Schlittens oder Wagens F befestigt. Wenn man nun das aus irgend einer

hinreichend hochgelegenen Quelle in die Röhre D

geleitete Wasser durch die Speisungsröhre C, C in den

Cylinder A läßt, so wird durch den Wasserdruck Kolben

nebst Stange B in Bewegung gesetzt. Dadurch wird die an dem Ende der Kette

befestigte Last gehoben, wobei die Strecke der Kolbenbewegung vermittelst der Rollen

D¹, D²,

D³ verdreifacht erscheint, so daß die Last

auf eine Höhe gehoben wird, welche dem dreifachen Kolbenhub gleichkommt. Läßt man

aber das Wasser durch die Röhre C, C aus dem Cylinder

A entweichen, dadurch, daß man den mit einer

Ausflußröhre L communicirenden Canal in der Büchse E öffnet, dagegen den mit der Hauptröhre D communicirenden schließt, so kehrt der Kolben wieder

in seine vorherige Lage zurück und die Last sinkt herab. Der Cylinder A ist in geneigter Lage angeordnet, damit das Gewicht

des Schlittens F mit seinen Rollen und Zugehör das

Straffziehen der Kette mittelst des Gegengewichtes K

erleichtere. Um den Krahn gleichfalls vermittelst hydraulischer Wirkung nach beiden

Richtungen zu wenden, bedient man sich eines Cylinders M. Dieser Cylinder enthält einen Kolben, der sich von dem oben beschriebenen

dadurch unterscheidet, daß er sich nach beiden Seiten bewegt, je nachdem der Druck

des Wassers auf die eine oder die andere Seite des Kolbens gerichtet ist. Die Stange

dieses Kolbens ist mit der zwischen Führungen O, O

gleitenden Zahnstange N verbunden. Diese Zahnstange

greift in eine an dem unteren Rande des Halses P

angebrachte Verzahnung. An diesen Hals und den Theil Q

ist das Gestell des Schnabels befestigt. R, R und S, S sind die Röhren, durch welche das Wasser in oder

aus dem Cylinder M gedrückt wird. Der Zu- und

Abfluß des Wassers wird mittelst eines Schieberventils T

regulirt. U, V sind zwei an jeder der Röhren R, R und S, S des Cylinders

M befestigte Ventile, welche verhüten, daß die

Wendung des Schnabels beim Schluß des Schieberventils T

zu plötzlich angehalten werde. Fig. 3 stellt eines dieser

Ventile U mit einem Theile einer der Röhren S im Durchschnitte dar. d

ist eine kleine mit der Hauptröhre D communicirende

Röhre und I eine kleine mit der Ausflußröhre L und der Cisterne W

communicirende Röhre. Die Cisterne W wird durch das aus

den Cylindern A und M

abfließende Wasser gefüllt erhalten. Die Ventile U, V

sind, wie Fig.

3 zeigt, mit Klappen X und Y versehen, die sich aufwärts öffnen. S, S ist ein Theil einer der Speisungsröhren, welche von

der Ventilbüchse T nach dem Cylinder M führen. Die Wirkungsweise dieser Ventile ist folgende.

Angenommen, der Schnabel des Krahns drehe sich in Folge der Wirkung des Wassers auf

den Kolben des Cylinders M und die Röhre S wirke in Beziehung auf den Cylinder M als Ausströmungscanal, so würde beim plötzlichen

Schließen des Schiebventils in der Büchse T das Wasser

an der Ausströmungsseite des Kolbens keinen Ausweg mehr finden und daher die

Fortbewegung des Kolbens plötzlich hemmen; der ganze in der Drehung begriffene Apparat würde

in Folge des Trägheitsmomentes der bewegten Masse einen heftigen Stoß erleiden,

würde die Klappe X nicht dem Wasser einen Ausweg

darbieten und demselben den Rückfluß in die Hauptröhre D

gestatten, sobald nämlich die durch das Moment des Krahnschnabels veranlaßte

Compression stark genug geworden ist, um das Ventil gegen den Widerstand der auf

seine obere Seite wirkenden Wassermasse zu heben. Auf diese Weise erfolgt das

Anhalten des Kolbens nicht plötzlich, sondern allmählich, und der Krahn wird zwar

rasch aber ohne Stoß in Stillstand gebracht.

Verhalt sich dagegen die Röhre S rücksichtlich des

Cylinders M als Einströmungscanal, so würde beim

Schließen des in der Büchse T befindlichen

Schieberventils und während das Trägheitsmoment noch fortwährend Bewegung ertheilt,

Wasser durch die Klappe Y aus der Cisterne W aufgesaugt werden, um den luftleeren Raum zu erfüllen,

welcher sonst an der Einströmungsseite des Kolbens entstehen würde. Es erhellt

somit, daß durch Anbringung eines Ventils der erwähnten Art an beiden Wasserwegen

R, R und S, S des

Cylinders M der schädliche Einfluß des Trägheitsmomentes

des Schnabels beseitigt ist, nach welcher Richtung sich auch der Kolben bewegen

möge. Der Cylinder bleibt zugleich zu beiden Seiten des Kolbens stets mit Wasser

gefüllt, welches daher in dem Augenblick, wo das Admissionsventil wieder geöffnet

wird, von dem erneuerten Druck einen unmittelbaren Impuls empfängt.

Z, Fig. 1, ist die

Indicatortafel, deren Inneres so eingerichtet ist, daß der Maschinist, welcher die

Zeiger mittelst der an denselben angebrachten Kurbeln dreht, die Operation des

Krahns vollkommen controliren kann, indem die Kurbel und der Zeiger zur Rechten die

rotirenden Bewegungen, die zur Linken die Operationen des Hebens und Niederlassens

leiten. Der ganze Apparat Fig. 1, mit Ausnahme des

Schnabels und der Säule des Krahns, sowie der Zeigertafel ist unter dem Boden

angebracht, und die den Mechanismus einschließende Vertiefung ist mit Brettern

bedeckt.

Fig. 4 liefert

eine hintere Ansicht des Schnabels und der Säule des Krahns.

Die in Fig. 9

dargestellte Anordnung hat den Zweck, verschiedene Kraftabstufungen beim Heben

mittelst hydraulischen Drucks zu erzielen. Wird der geringste Grad der Kraft

erfordert, so läßt man das Wasser in den mittleren Cylinder allein einströmen.

Während nun die Rolle durch die mittlere Kolbenstange B

fortbewegt wird, bleiben die beiden äußeren Kolbenstangen, deren jede durch ein in

dem Querstück befindliches Loch geht, in Ruhe, das Querstück aber gleitet längs derselben fort. Ist die

zweite Kraftstufe erforderlich, so läßt man das Wasser in die beiden äußeren

Cylinder und sperrt es von dem mittleren ab. In diesem Falle übt der mittlere

Cylinder A keine Kraft auf die Rolle aus, wogegen die an

ihren äußersten Enden mit Knöpfen versehenen Kolbenstangen der äußeren Cylinder mit

vereinter Kraft auf das Querstück und die mit demselben verbundene Rolle wirken, und

die mittlere Kolbenstange nur mit sich nehmen. Wird endlich die Kraft aller drei

Cylinder verlangt, so läßt man das Wasser gleichzeitig in alle drei eindringen und

die drei Kolbenstangen wirken alsdann gemeinschaftlich auf die Rolle. Fig. 10 ist

der Durchschnitt eines dieser Cylinder.

Fig. 4 ist der

obere Theil der Zeigertafel Z und Fig. 5 der übrige Theil

des mit der Zeigertafel verbundenen Apparates. Die Kurbel i ist an einer Stange b befestigt, die sich

unten in einer Schraube in dem hohlen Kopfe m der

Ventilstange x endigt. Der Zeiger n sitzt an einem Rohre, das sich frei um die Stange b dreht und ein Rad h enthält. Ein an der

Achse b befestigtes Getriebe g greift in ein Rad k, dessen Getriebe j in jenes an dem Rohre befestigte Rad h greift, so daß, während die Kurbel i eine hinreichende Anzahl von Umdrehungen macht, um das

Schieberventil von einem Ende seines Laufs bis zum andern zu bewegen, die von dem

Zeiger n zurückgelegte Strecke sich auf eine einzige

Umdrehung beschränkt.

Fig. 6 stellt

die Ventilbüchse E und Fig. 7 die Ventilbüchse

T im Durchschnitte dar. Fig. 11 ist eine Art

Sicherheitsventil, welches über der Hauptröhre D

angeordnet werden kann, um dem Bersten der Röhre in Folge einer unvorhergesehenen

Zunahme des Drucks vorzubeugen, welche eintreten könnte, wenn das Wasser aus irgend

einer Ursache plötzlich angehalten werden sollte. Die Kraft des auf den Kolben r drückenden Wassers überwältigt in diesem Falle den

Widerstand einer am Hebel p angebrachten Spiralfeder und

öffnet auf einen Augenblick den Hahn q, wodurch der

erschütternde Stoß gemildert wird.

Tafeln