| Titel: | Verbesserte Verschließung der Gaslaternen; von Hrn. Chaussenot. |

| Fundstelle: | Band 106, Jahrgang 1847, Nr. XXVII., S. 113 |

| Download: | XML |

XXVII.

Verbesserte Verschließung der Gaslaternen; von

Hrn. Chaussenot.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Jun. 1847, S. 300.

Mit Albbildungen auf Tab.

III.

Chaussenot's Verschließung der Gaslaternen.

Zum Anzünden der Brenner in den Straßenlaternen für Gaslicht bedient man sich in

England, Belgien, Holland und beinahe ganz Deutschland einer Leiter, auf welcher der

Anzünder so hoch hinaufsteigt, daß er mit der Hand den Ausströmungshahn und das

Laternethürchen öffnen und dann das Gas mittelst einer auf irgend eine Weise gegen

den Wind geschützten Lampe oder Kerze entzünden kann.

Dieses langwierige und umständliche Verfahren hat in volkreichen Städten noch den

großen Uebelstand, daß es den Verkehr hindert und durch das zufällige Umfallen der

Leiter Unglücksfälle veranlassen kann.

In Frankreich bedient man sich schon seit langer Zeit eines andern Verfahrens zum

Anzünden der Gaslaternen; es besteht in der Anwendung einer LanzeDie Lanze besteht aus einem oben durchlöcherten

Laternchen, welches mit einem Oellämpchen versehen und am Ende einer Stange

befestigt ist, mittelst welcher der Brenner in der Laterne eben erreicht

werden kann., mittelst welcher das Gas entzündet wird ohne daß sich der Anzünder über den

Erdboden zu erheben braucht.

Um dieß auszuführen, mußte man am Boden der Laterne eine Oeffnung machen, die groß

genug war, um die Lanze hindurchzulassen; diese Oeffnung hat, wenn sie immer frei

bleibt, den großen

Fehler, daß im Innern der Laterne Ströme aufsteigender Luft stattfinden können,

durch welche die Flamme auf Kosten ihrer Intensität schwankend gemacht wird,

manchmal sogar erlischt.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, verschloß man die Oeffnung für die Lanze durch ein

Thürchen mit Scharnier, trapillon genannt, welches sich

von außen nach innen durch eine vom Anzünder mit seiner Lanze gemachte aufhebende

Bewegung öffnet.

War dieses Thürchen geöffnet und die Lanze, nachdem sie das Gas entzündete, wieder

herausgezogen, so mußte das Thürchen entweder durch sein eigenes Gewicht oder

vermittelst einer dazu angebrachten Feder wieder zufallen; allein man fand bald, daß

der Zweck durchaus nicht erreicht wurde; die mangelhafte Beweglichkeit dieser

Verschließung in Folge der Oxydation des Scharniers und der Feder, und die sich sehr

bald auf derselben anhäufenden festen Körper machten ihre Behandlung, wenn nicht

unmöglich, doch schwierig.

Bei der öffentlichen Beleuchtung, wo der Dienst rasch vor sich gehen muß, gab man

dieses Thürchen deßhalb bald wieder auf und läßt gegenwärtig die Gaslaternen, welche

damit versehen waren, wie früher, unten offen, so daß also nachtheilige Luftströme

hineinziehen können.

Hr. Chaussenot (rue de

Paradis-Poissonnière Nr. 49 in Paris) erfand nun eine

eigenthümliche sogenannte Verschließung mit Kreisbewegung

(obturateur à mouvement circulaire), welche

wegen ihrer Einfachheit, Dauerhaftigkeit und leichten Handhabung überall zu

empfehlen ist, wo Gaslaternen dem Einfluß des Windes ausgesetzt sind. Dieser

Verschließer, welcher sich der Wirkung der Luftströme auf die Flamme widersetzt,

läßt dabei so viel Luft in die Laterne treten als erforderlich ist, sowohl zur

vollkommenen Verbrennung des Gases, als auch damit die Gläser nicht vor Hitze

zerspringen können.

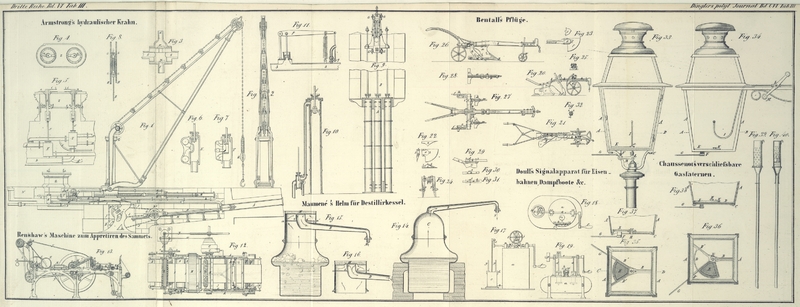

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 33

Laterne, von einer Säule getragen;

Fig. 34

Laterne, welche sich von der vorigen durch ihren Träger und die das Gas dem Brenner

zuführende Röhre unterscheidet. Beide Laternen sind mit der neuen Verschließung

versehen;

Fig. 35

horizontaler Durchschnitt auf der Linie AB, Fig. 34. In

dieser Figur ist der Verschließer in seiner gewöhnlichen Stellung, nämlich die

Oeffnung für die durchgehende Lanze verschließend, abgebildet;

Fig. 36

anderer Horizontaldurchschnitt mit für den Durchgang der Lanze offenem

Verschließer;

Fig. 37

verticaler Durchschnitt auf der Linie C D, Fig. 35.

Fig. 38

anderer Vertical-Durchschnitt.

Fig. 39 Lanze

zum Anzünden des Gases;

Fig. 40

Vertical-Durchschnitt derselben.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in den verschiedenen Figuren dieselben

Gegenstände.

A, A' Laterne, in welcher das Gas brennt;

B, B' dreiarmige horizontale Querstange, mittelst

Schrauben unter dem Rahmen C der Laterne befestigt. Die

beiden auseinandergehenden Arme B', B' sind durch den

Kreisbogen D verbunden. Auf der von diesen drei Theilen

gebildeten Fläche ruht vermöge seines eigenen Gewichts der bewegliche Verschließer

E, dessen Kreisbewegung die Oeffnung zum Einführen

der das Gas entzündenden Lanze nach Bedarf schließt und freimacht.

Der Ansaß F am Verschließer, in welchen eine Stange G geschraubt ist, dient um den Verschließer in

Thätigkeit zu setzen, dessen Drehungsachse durch eine Dille H, Fig.

37 und 38, gebildet wird, die sich in einer kreisförmigen Oeffnung in der Dicke

der Querstange frei dreht. Der Zweck dieser Dille ist, die den Brenner tragende

Röhre I hindurchzulassen.

Wenn die Laterne, wie in Fig. 33, unterstützt ist,

so wird eine kleine Scheibe a über die Röhre I gesteckt, welche durch ihr eigenes Gewicht oben auf

der Dille H aufliegt, um zu verhindern, daß ein Luftzug

zwischen der Röhre und dem Innern der Dille eintritt.

Wenn die Laterne aber aufgehangen wird wie in Fig. 34, wo die Gasröhre

nicht durch den Boden der Laterne geht, muß die Oeffnung der Dille mittelst eines

Stöpsels verschlossen werden.

Damit die Drehungsachse des Verschließers nicht durch irgend eine Veranlassung aus

der Oeffnung, worin er sich dreht, austreten kann, ist ein Zapfen K auf der Querstange durch eine Schraube befestigt.

An jeder Seite der die Querstange bildenden Arme B, B'

sind Falze angebracht, welche mit dem innern Rand des Laternenrahmens correspondiren

und die beiden deren Boden bildenden Glasscheiben aufnehmen und festhalten.

Der äußere Theil des Kreisbogens D setzt sich in Form

einer Füllung bis zum Laternenrahmen fort, so daß der Durchgang der Luft hier

abgeschnitten ist.

Da in das Innere der Laterne kein solcher Luftstrom eintreten darf, welcher die

Flamme flackernd machen könnte, die Verbrennung jedoch eine beständige

Lufterneuerung erheischt, so benutzt man ein Drahtgewebe, mit welchem der

Verschließer überzogen wird.In den meisten Fällen kann statt des Drahtgewebes ein Glas genommen

werden.

Verrichtungen des Verschließers. – Wenn sich der

Verschließer in seiner gewöhnlichen Stellung befindet, d.h. die Oeffnung im Boden

der Laterne verschließt, wie in Fig. 35, so hat, wenn das

Gas entzündet werden soll, der Anzünder vor allem mittelst seiner Lanze, wie

gewöhnlich, durch Umdrehen des Schlüssels M den

Ausströmungshahn L zu öffnen; hierauf drückt er gegen

die Stange G, die den Verschließer von links nach rechts

führt, bis sein Ansaß F von dem Arm B' der Querstange aufgehalten wird. Alsdann führt er die

Lanze in die Laterne ein, um das Gas zu entzünden, zieht sie wieder heraus und

bringt den Verschließer wieder in seine Stellung zurück, indem er die Stange von

rechts nach links schiebt.

Das Oeffnen und Schließen des Verschließers geht um so leichter vor sich, da die

Stange G einen ziemlich langen Radius bildet und die

Kreisbewegung des Verschließers keinen andern Widerstand finden kann als die

schwache Reibung, welche durch sein Gewicht auf der Unterlage D ausgeübt wird.

Wir bemerken noch, daß in Folge der Beschaffenheit der Querstange B, B' die den Boden der Laterne bildenden Gläser nicht

verrückt werden, also auch keine Luft durch ihre Ränder eintreten lassen können,

weil sie sowohl an den Seiten der Querstange als an denjenigen des Laternenrahmens

in Falzen liegen.

Diese Scheiben sind so auch vor dem häufigen Zerbrechen geschützt, welches früher

durch das Einführen und Herausziehen der Lanze veranlaßt wurde, wo sie nicht, wie

hier durch die Querstange B, mit einem Metallbeschläg

versehen waren.

Der beschriebene Verschließer kann ohne große Kosten an allen Laternen, wie sie auch

construirt und aufgehangen seyn mögen, angebracht werden.

Tafeln