| Titel: | Verbesserungen an den trockenen Gasmessern, worauf sich William Smith, Gasmeter-Fabrikant in London, einer Mittheilung zufolge am 29. Jun. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 106, Jahrgang 1847, Nr. XL., S. 179 |

| Download: | XML |

XL.

Verbesserungen an den trockenen Gasmessern,

worauf sich William Smith,

Gasmeter-Fabrikant in London, einer Mittheilung zufolge am 29. Jun. 1846 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1847, S.

239.

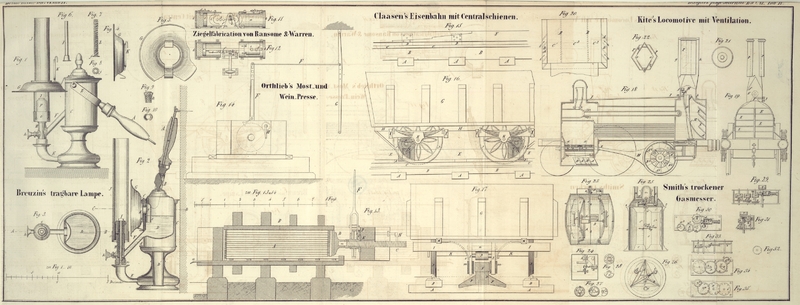

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Smith's Verbesserungen an den trockenen Gasmessern.

Den Gegenstand dieser Erfindung bildet eine neue Anordnung des Mechanismus von

Gasmetern, wodurch ihre Construction sehr vereinfacht wird und sie weniger dem

Verderben ausgesetzt sind als die gewöhnlichen Gasmeter. Diese Verbesserungen

beziehen sich hauptsächlich auf die sogenannten trockenen Gasmesser; doch sind

mehrere derselben auch auf die hydraulischen Gasmeter anwendbar.

Fig. 23

stellt den verticalen Querschnitt eines dem verbesserten System gemäß eingerichteten

trockenen Gasmeters dar. Fig. 24 ist ein

abgesonderter Grundriß, welcher die Wirkungsweise der Ventile darstellt. a, a ist das Gehäuse des Meters; dasselbe ist durch eine

feste Scheidewand b, b in die zwei Kammern A und B abgetheilt. Letztere

werden wieder durch die biegsamen Wände c, c in zwei

Theile getheilt. Die biegsamen Wände c, c werden durch

das abwechselnd in die Kammern ein- und ausströmende Gas vor- und

rückwärts bewegt. Diese abwechselnde Bewegung wird mittelst der Verbindungsstangen

oder Arme d, d einer mittleren Spindel e, e mitgetheilt, welche zu diesem Zweck an ihrem

unteren Ende mit zwei Kurbeln versehen ist. Die biegsamen Scheidewände sind mit

ihren Rändern auf eine geeignete Weise an das Innere des Gehäuses, deßgleichen an

die concaven oder kreisrunden Metallscheiben c*

befestigt. Letztere sind durch ein Gelenk mit dem einen Ende der horizontalen Stange

f verbunden, deren anderes Ende gleichfalls durch

ein Gelenk mit der einen Seite des Gehäuses in Verbindung steht. Das untere Ende der

senkrechten Spindel e, e tritt durch eine horizontale in

der mittleren Scheidewand befindliche Vertiefung. Es sind aber, um der Bewegung der Kurbeln Raum

zu geben, zwei solche Vertiefungen angebracht. Man muß nur Sorge tragen, daß das

Loch, durch welches die Spindel geht, gut geliedert wird, um die Entweichung des

Gases von einer Kammer zur andern zu verhüten. Das obere Ende der Spindel e bewegt sich in einer oben am Meter angebrachten

Stopfbüchse und trägt eine endlose Schraube, welche durch ihren Eingriff in das

Schraubenrad h (Fig. 24) den Zählapparat

auf die gewöhnliche Weise in Bewegung setzt. An dem äußersten Ende der Spindel e und über ihrer endlosen Schraube befindet sich eine

kleine Scheibe i. An diese sind die auf die Deckel der

Schiebventile k und k*

wirkenden Arme oder Stäbe j, j mittelst eines verticalen

Bolzens befestigt, welcher nahe an der Peripherie der Scheibe angebracht ist, um

excentrisch oder als Kurbel zu wirken. Die Construction der Ventile ist gewöhnlicher

Art; die Schieberdeckel aber werden durch den excentrischen Stift in Bewegung

gesetzt, so daß die senkrechte Spindel, während sie durch die Wechselbewegung der

biegsamen Scheibewand c, c umgedreht wird, den

excentrischen Stift oder die Kurbel der Scheibe i mit

herumdreht und dadurch die Ventile k und k* öffnet oder schließt. Fig. 25 ist ein

senkrechter Durchschnitt einer andern Art trockenen Gasmeters, bei welchem drei

bewegliche Scheidewände angeordnet sind, die mittlere feste Scheidewand aber

weggelassen ist. Fig. 26 ist ein horizontaler Durchschnitt durch die Kuppel oder den

oberen Theil des Meters nach der Linie 1–2 von Fig. 25. Fig. 27 stellt

verschiedene abgesonderte Ansichten eines rotirenden Ventils dar, welches bei dieser

Art von Gasmetern angewandt werden kann. Fig. 28 ist ein

rotirenden Vierwegeventil, welches sich bei einem Meter mit vier Messungskammern

anstatt der Schiebventile k und k*, Fig.

24, anwenden läßt. Die Figuren 29, 30 und 31 zeigen eine

neue Construction eines Zählapparates zur Bestimmung der Zahl der durch den Meter

gegangenen Kubikfuße Gases. Die Figuren 33, 34 und 35 stellen

eine andere und einfachere Construction des Indicators oder Zählapparates dar.

a, a, a ist das äußere Gehäuse des Meters; c, c, c sind die biegsamen Scheidewände; an diesen

befinden sich dünne flache Metallplatten c*, c*, an denen die verbindenden Kurbelarme befestigt sind.

e, e ist die mittlere Achse, welche, sowie das Gas

hinter die Wände c, c einströmt, mittelst der Kurbelarme

d, d veranlaßt wird zu rotiren; sie ruht mit ihrem

unteren Ende auf der dreiarmigen Unterlage b, b, b. Das

untere Ende der senkrechten Achse e trägt einen

horizontalen Arm oder eine Kurbel f, welche, wie der

Horizontal Durchschnitt Fig. 26 zeigt, einen

Schlitz besitzt, um einen Adjustirstift g, an den die

Verbindungsstangen oder

Kurbelarme d, d, d der beweglichen Scheidewände c*, c* befestigt sind,

aufzunehmen. Dieser Stift ist an seinem oberen Ende mit einer Daumenschraube

versehen, wodurch er in irgend einer geeigneten Lage an den Arm f festgeschraubt wird. Es wird nun einleuchten, daß

durch einfache Vor- oder Rückbewegung des Stiftes g in dem Schlitze des Arms f und durch

Feststellung des Stiftes in der gehörigen Entfernung längs des Schlitzes der

Kubikinhalt der Kammern hinter den beweglichen Scheidewänden regulirt und bestimmt

werden kann.

Das Gas wird nicht in den dreieckigen, durch die drei Scheidewände gebildeten Raum

eingelassen, sondern durch die Röhre l in den Gasmeter

geführt. Dasselbe gelangt durch die Mitte des Ventils in eine der Meßkammern hinter

die eine oder die andere der beweglichen Scheidewände, und entströmt durch eine der

Seitenöffnungen k in die gewölbte Kammer m, aus welcher es durch die Röhre n an den Ort seiner Bestimmung geleitet wird.

Die Figuren 25

und 26

stellen einen Gasmeter mit nur drei Meßräumen dar, welche durch die Kammern zwischen

den Rückseiten der biegsamen Zwischenwände und den inneren Seiten des Gehäuses

gebildet werden. Jede dieser Kammern muß sich auf jede Umdrehung der Achse e und des Ventildeckels o

einmal füllen und entleeren. Es muß dafür gesorgt werden, daß in den mittleren

dreieckigen Raum, wo die Achse e und ihr Zugehör

angeordnet ist, kein Gas gelangt, indem dieses sonst auf diese bewegenden Theile

schädlich einwirken könnte. Das Ventil ist ein rotirendes Ventil. Da drei Meßkammern

vorhanden sind, so muß der Sitz des Ventils ebenfalls drei Oeffnungen haben, wovon

jede mit einer Kammer communicirt, und eben so muß eine centrale Oeffnung vorhanden

seyn, welche immer offen gelassen wird, um das Gas durch den rotirenden Ventildeckel

o in den Meter gelangen zu lassen. In Fig. 27 ist

das Ventil im Grundriß dargestellt; der Deckel o ist

weggenommen, so daß man alle Oeffnungen sieht. Die drei segmentalen Oeffnungen

stehen mit ihren respectiven Meßkammern in Communication und die mittlere kreisrunde

Oeffnung ist immer durch den Deckel o bedeckt, welcher

das Gas fortwährend zu einer und zuweilen zu zwei der andern Oeffnungen auf einmal

leitet. Der Deckel o ist in Fig. 27 sowohl

abgesondert als auch an seinem Orte dargestellt. Die senkrechte Spindel e erstreckt sich aufwärts nach der centralen und

kreisförmigen Oeffnung des Ventils k durch eine

Stopfbüchse k* und endigt sich in einer viereckigen oben

am Ventildeckel angebrachten Vertiefung; das obere Ende der Spindel selbst ist zu

diesem Zweck viereckig gestaltet.

Das Gas tritt, wie oben bemerkt, durch die Röhre l

herein, strömt nach der runden in der Mitte des Ventils k befindlichen Oeffnung, steigt in die Kammer des Deckels o und von da abwärts durch eine der Seitenöffnungen 3

des Ventils in eine Röhre 6, welche mit einer von den hinter den beweglichen

Scheidewänden gebildeten Kammern communicirt. Während nun die zu der mit Gas zu

füllenden Kammer gehörige Scheidewand sich vorwärts bewegt, veranlaßt sie die

Drehung der Achse e und dreht somit auch den Deckel o mit derselben herum, wodurch die Communication mit der

gefüllten Kammer abgeschlossen und nur eine Communication mit der leeren geöffnet

wird. Während dieses geschieht, entleert sich die dritte Kammer, welche soeben

gefüllt worden war, durch die Oeffnung des Ventils k in

die Kuppel m. Letztere muß, um das Flackern der Lichter

in Folge des raschen Ventilwechsels zu verhüten, eine beträchtliche Gasmenge fassen.

Von der Kuppel m aus strömt das Gas durch die Röhre n an den Ort seiner Bestimmung. Sollten mehr als drei

Meßkammern angewandt werden, so muß auch die Anzahl der Oeffnungen in dem Ventil k entsprechend eingerichtet seyn. In dem Fig. 23 dargestellten

Meter sind z.B. vier Meßkammern vorhanden; sollte daher an diesem Apparat ein

rotirendes Ventil nach der soeben beschriebenen Construction anstatt des Fig. 24

dargestellten angewandt werden, so müßte man dem Ventilsitz und dem Deckel die Fig. 28

dargestellte Einrichtung geben. Der Zähl- oder Registrirapparat wird durch

eine an einem geeigneten Theile der verticalen Achte angebrachte endlose Schraube in

Thätigkeit gesetzt. Der Patentträger gibt dem Fig. 29, 30 und 31 oder 33, 34 und 35

dargestellten Registrirapparat den Vorzug. Fig. 29 zeigt den

verbesserten Apparat im Aufrisse; die vordere Platte ist hier weggenommen, um die

innere Einrichtung deutlicher sehen zu können. Fig. 30 ist ein

horizontaler Durchschnitt, wobei die obere Platte entfernt ist; Fig. 31 eine hintere

Ansicht des Apparates. e stellt die verticale Achse vor,

welche direct durch die Bewegung der biegsamen Scheidewände in Thätigkeit gesetzt

wird und an ihrem oberen Ende einen Cylinder g enthält,

welcher graduirt ist, um die Einheiten anzuzeigen. Die Achse e ist ferner mit einer endlosen Schraube g

versehen, welche in ein an der Achse einer Federkuppelung befindliches Schraubenrad

h greift. Diese Kuppelung ist in zwei Theile r und r* getheilt. Der eine

Theil r sitzt an dem Schraubenrad h fest und dreht sich mit demselben, der andere Theil r* ist lose auf die Achse geschoben, so daß diese sich

drehen kann, ohne ihn mitzunehmen. Die zwei einander berührenden Flächen der

Kuppelung sind geneigt und werden mittelst einer aufgewundenen Feder 5 in Berührung

erhalten. An dem Theil r* ist eine lange Feder oder ein Hebel t befestigt, dessen anderes Ende sich zwischen die Zähne

eines am oberen Ende der verticalen Spindel 6 befindliches Sperrrad legt. Es wird

nun erhellen, daß die Verticalachse e bei ihrer

Umdrehung mittelst der endlosen Schraube g und des

Schraubenrades h den größeren oder linken Theil der

Kuppelung mit umdrehen und dadurch das andere Ende r*

derselben seitwärts an der Achse verschieben und die Feder s zusammenpressen wird. Hat dagegen der Kuppelungscylinder r einen ganzen Umlauf in der Richtung des Pfeils

vollendet, und ist der Punkt an dem Punkt 2 des Theils r* vorübergegangen, was jedesmal bei 10 Umdrehungen der Achse e einmal erfolgt, so schiebt die Feder s den Theil r* und mit ihm

den Hebel t vorwärts, welcher sofort mit einem Zahn des

Sperrrades u in Berührung kommt und dasselbe rasch um

einen Zahn oder um 1/10 umdreht. An der Achse des Sperrrades, und zwar unterhalb des

letzteren, befindet sich ein eigentümlich gestaltetes Rad v mit 10 Zähnen, welches in Fig. 32 besonders

dargestellt ist. Dieses Rad greift in ein mit einer gleichen Anzahl von Zähnen

versehenes und am unteren Ende der senkrechten Achse 7 befestigtes Rad w. Es wird demnach jede Bewegung des Sperrrades u dem Rade w mitgetheilt.

Die Achse 7 ist an ihrem oberen Ende mit einem graduirten Cylinder x versehen. Indem dieser auf 10 Rotationen des

Kuppelungscylinders r, r* oder auf 100 Rotationen der

Spindel e eine Umdrehung macht, mißt derselbe 100

Kubikfuß Gas. Unmittelbar über dem Rade w und an

derselben Achse befindet sich ein anderes nur mit einem einzigen Zahn versehenes Rad

y. Dieser Zahn greift in die Zähne eines an der

nächsten Achse s befindlichen Rades w¹. Da nun das Rad y

an seiner ganzen Peripherie nur einen Zahn hat, so wird

das Rad w¹ bei jedem Umgange des Rades y nur um einen Zahn weiter bewegt werden, folglich

werden die Ziffern an dem Cylinder x¹ der Spindel 8 die Tausende angeben. Ein

Rad y¹ mit einem einzigen Zahn greift ferner in ein anderes an einer dritten

Spindel 9 befindliches Rad. Diese Spindel ist ebenfalls mit einem graduirten

Cylinder x² versehen, dessen Ziffern 10,000

Kubikfuß des durch den Meter gegangenen Gases anzeigen. Dieser Cylinder wird um

einen Zahn des Rades w² oder um 1/10 jeder ganzen

Umdrehung der Spindel 8 und ihrer Räder w¹, y¹ bewegt. Auf diese Weise kann man sich nach

Erforderniß einer beliebigen Anzahl Spindeln und Räder bedienen. Die Ziffern an den

eingetheilten Cylindern der Spindeln 7, 8, 9 kann man durch in der Vorderplatte

angebrachte Oeffnungen sehen; und da die Cylinder immer nur von Zeit zu Zeit

sprungweise sich bewegen, so werden die Ziffern stets in der Mitte und vollkommen

leserlich erscheinen.

Hinsichtlich des separaten Grundrisses Fig. 32 erhellt, daß die

Zwischenräume zwischen den Vertiefungen oder Einzahnungen der Räder w, w¹, w²

concav sind und an den glatten Theil der Räder y¹ und y² passen; und daß deßhalb die Räder y

und y¹ sich fortdrehen können, ohne die Räder w¹ und w² zu

bewegen, bis endlich der einzige Zahn dieser Räder herumkommt und in eine Einkerbung

der Räder w¹, w² greift, worauf diese um 1/10 einer Drehung sich bewegen. Da nun kein

Theil des mit den Indicatorcylindern verbundenen Mechanismus anders als durch die

abwechselnde Ausdehnung und Zusammenziehung der Meßkammern bewegt werden kann, so

wird einer trügerischen Messung vollkommen vorgebeugt seyn.

Die Figuren

33, 34

und 35

liefern verschiedene Ansichten einer Construction des Registrir-Apparates,

welche einfacher und wohlfeiler herzustellen ist als die soeben beschriebene.

Anstatt nämlich zwei Räder, wie w und y anzuwenden, muß hier ein einziges den doppelten Zweck

erfüllen: Bewegung von den benachbarten zu den andern Spindeln auf jeder Seite

gehörigen Rädern zu empfangen und denselben mitzutheilen. Fig. 33 stellt einen

Grundriß des Apparates dar. Fig. 34 ist eine Ansicht

der einen Seite des Rädersystems nach Hinwegnahme der Vorderplatte; Fig. 35 eine ähnliche

Ansicht der gegenüberliegenden Seite der Räder nach Hinwegnahme der hinteren Platte.

Jedes dieser Räder oder Scheiben ist, wie Fig. 35 zeigt, auf einer

Seite mit 10 in gleichen Distanzen an der Peripherie vertheilten Stiften 1, 1, 1

versehen. Auf der andern Seite der Scheibe befindet sich ein erhabener Rand 2, 2,

welcher beinahe um die ganze Peripherie der Scheibe herumgeht, jedoch z.B. bei 3

eine Lücke hat, welche durch das an der Vorderfläche der Scheibe befestigte Stück 4

in zwei Theile getheilt ist. Die auf diese Weise construirten Räder oder Scheiben

sind eben so, wie die Räder w und y der vorhergehenden Figuren an Achsen befestigt, deren Enden die Cylinder

mit den darauf markirten Ziffern enthalten; einer von den Stiften einer Scheibe ist

an der inneren Seite des erhabenen Randes der benachbarten Scheibe angeordnet. Die

Wirkungsweise des Apparates ist nun folgende. Wenn die Welle 5 des Rades v von den inneren Theilen des Meters aus in Bewegung

gesetzt wird, so dreht sich dieses Rad, während es einen der Stifte des zweiten

Rades innerhalb seiner Flansche hat, wie in Fig. 34 durch Punktirung

angedeutet ist. Das Rad w wird indessen so lange stehen

bleiben, bis der Theil 4 des Rades v herumkommt; sowie

nun aber dieses geschieht und der Theil 4 gegen den Stift des Rades w kommt, so drangt er denselben vorwärts. In demselben

Augenblicke fällt aber ein anderer dem Rade w

angehöriger Stift in

die Oeffnung hinter dem Theil 4 und bleibt innerhalb der Flansche unbeweglich, bis

der Theil 4 wieder herumkommt. Die Wirkungsweise der andern Räder oder Scheiben ist

genau ebendieselbe, und bedarf daher keiner näheren Beschreibung. Es ist nur noch zu

bemerken, daß das Rad w auf jede ganze Rotation des

Rades v 1/10 der Umdrehung macht, das Rad y auf jede Rotation des letzteren Rades 1/10 der

Umdrehung und so fort, wie in dem früher erwähnten Beispiel.

Tafeln