| Titel: | Verbesserungen im Vorbereiten des Hanfs und Flachses, worauf sich Robert Schenk zu London, einer Mittheilung zufolge, am 17. Novbr. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 106, Jahrgang 1847, Nr. LI., S. 256 |

| Download: | XML |

LI.

Verbesserungen im Vorbereiten des Hanfs und

Flachses, worauf sich Robert

Schenk zu London, einer Mittheilung zufolge, am 17. Novbr. 1846 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, August 1847, S.

1.

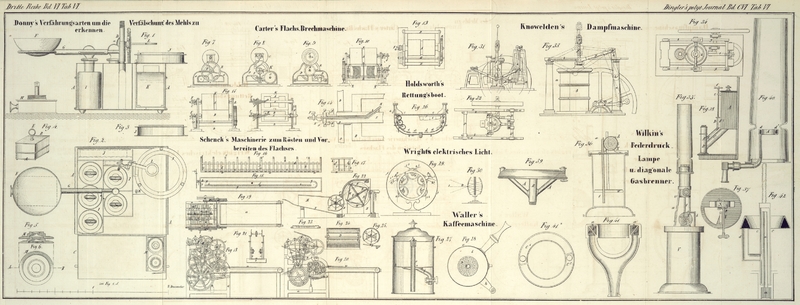

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Schenk's Verbesserungen im Vorbereiten des Hanfs und

Flachses.

Die von dem Patentträger vorgeschlagene Vorbereitungsmethode bezieht sich auf

folgende Hauptpunkte. Der Flachs oder Hanf wird, so wie er vom Felde kommt, einer

neuen Art Wasserröste unterworfen, um die in der Pflanze enthaltene harzige oder

gummige Substanz zu zerstören und dadurch eine leichtere Trennung der Faser zu

gestatten. Der Flachs wird sodann einer Maschine von neuer Construction übergeben,

worin die holzigen Theile weggebrochen und von den nutzbaren Fasern getrennt werden.

Zuletzt kommt der Flachs in eine Maschine, welche die Fasern genau zertheilt und die

kurzen Fasern oder das Werg, sowie den Staub und andere fremdartigen Stoffe

beseitigt.

Die mit dem Röstproceß verbundenen Verbesserungen umfassen die Anwendung chemischer

Mittel, wodurch in Verbindung mit mechanischen Anordnungen die Harz- oder

Leimsubstanz, welche den Bast an den Stengel der rohen Pflanze befestigt, aufgelöst

und die Cohärenz der Faser mit dem Stengel zerstört wird. Dieses geschieht in kurzer

Zeit, unter geringen Kosten und zu jeder Jahreszeit, ohne daß ein Verlust an

nutzbaren Theilen durch Fäulniß, oder durch eine unvollständige Ablösung der Faser

von dem Stengel stattfindet, ferner ohne Zerreißen oder sonstige Beschädigung der

Faser.

Der zweite Theil der Erfindung besteht in einer neuen mechanischen Anordnung, durch

welche die Rinde aufgebrochen und ohne Zerreißen der Faser auf eine sehr wirksame

Weise vom Bast getrennt wird und zwar mit einem geringeren Aufwand an Zeit und Mühe,

als nach irgend einer andern bekannten Methode.

Der dritte Theil der Erfindung besteht in der Anordnung eigenthümlich gestalteter

rotirender Schläger, in Verbindung mit einem Ventilator, wodurch das Material in einen

für den Handel fertigen Zustand gebracht wird.

Fig. 15

stellt einen ungefähr 90 Fuß langen, 10 1/2 Fuß breiten und 5 Fuß tiefen hölzernen

Behälter im Grundriß dar, welcher etwa in die Erde eingesenkt werden kann, wenn er

sich unter solchen Umständen leicht entleeren läßt. Fig. 16 ist die

Seitenansicht und Fig. 17 die Endansicht des mit diesem Behälter verbundenen Gestells. a, a sind die hölzernen Querschwellen, welche das

Fundament des Behälters bilden; b, b an die

Querschwellen befestigte Pfosten. Ungefähr jeder dritte Pfosten ist 1/4 bis 1/3

länger als die übrigen, um eine Reihe von Querstücken c,

c aufzunehmen, welche zur Verstärkung der Seitenwände dienen; diese

Querstücke können auch, wenn es nöthig erscheinen sollte, als Träger eines leichten

Daches verwendet werden. Der Behälter wird bis zur Höhe der longitudinalen Stangen

d mit Bohlen bekleidet und wohl kalfatert. Die

Stangen d ragen aus einer später zu erläuternden Ursache

über die Bohlen in den Behälter hinein. i, i ist eine

horizontale Wasserröhre, welche mit Löchern durchbohrt ist, um dem durch die

verticale Röhre j herbeigeleiteten Wasser den Austritt

zu gestatten. Die Röhre j ist mit einer oder mehreren in

geeigneter Höhe angeordneten Cisternen verbunden. Eine mit einem Dampfkessel in

Verbindung stehende Röhre leitet Dampf in eine Metallröhre g,

g; diese geht längs des Bodens des Behälters von dem Punkte h bis zum andern Ende, und von da mittelst einer Biegung

zurück, so daß sie zwei parallele Längen bildet. Von h

an ist diese Röhre ein wenig geneigt, um den Abfluß des Condensationswassers an dem

andern offenen Ende zu gestatten. Ueber den Röhren g und

i ist eine mit einer Anzahl von Löchern durchbohrte

hölzerne Plattform so angeordnet, daß zwischen der unteren Seite der Platform und

der oberen Seite der Röhre i ein kleiner Zwischenraum

bleibt, damit die Löcher dieser Röhre dem durch die Röhre j herbeifließenden Wasser den freien Eintritt in den Behälter gestatten.

Dieses Wasser wird nach vollendeter Operation des Röstens durch eine Schleuße l abgelassen.

Der rohe Hanf oder Flachs wird auf der durchlöcherten Plattform bis zur Höhe der

Stangen d aufgeschichtet. Hierauf werden der Länge des

Behälters nach die Balken e, e,

Fig. 17, auf

die rohen Pflanzen und quer über diese Balken die Balken f,

f gelegt; dabei kommt die obere Seite jedes Endes unter die Balken d, d zu liegen. Diese Anordnung hat den Zweck zu

verhüten, daß die Pflanzen in die Höhe gehen, wenn sie in Folge eingetretener

Gährung anschwellen.

Nachdem der Flachs in den Behälter gebracht ist, wird Wasser zugelassen; dieses tritt

durch j in die horizontale Röhre i und durch die Löcher derselben in den Raum unterhalb der Plattform. Hat

sich dieser Raum gefüllt, so steigt das Wasser durch die Löcher der Plattform und

vertheilt sich gleichmäßig zwischen der im Behälter befindlichen Pflanzenmasse. Der

Wasserzufluß wird in dem Maaße erneuert, als das Wasser von den Pflanzen absorbirt

wird, oder durch Verdampfung verloren geht. Nun läßt man Dampf durch das Ventil h herbeiströmen und in der Röhre g, g circuliren, so daß das Wasser einen Wärmegrad von ungefähr 26°

Reaumur erreicht, auf welchem dasselbe erhalten wird. Das erwärmte Wasser löst den

Pflanzenleim, welcher den Bast mit der Rinde verbindet, und innerhalb weniger

Stunden tritt eine saure Gährung ein. Diese Gährung bewirkt eine rasche Zersetzung

der harzigen Stoffe, zieht die Farbe aus dem Bast und der Rinde und läßt beide in

einem Zustande, in welchem sie leicht von einander getrennt werden können.

Nachdem der Flachs 2 1/2 bis 3 Tage in dem Behälter gelegen hat, läßt man das

schleimige Wasser durch die Schleuße l ab und nimmt die

gerösteten Pflanzen heraus, um sie entweder in der Sonne oder durch künstliche

Mittel zu trocknen.

Die Maschine zur Bearbeitung des auf die beschriebene Weise gerösteten Flachses ist

Fig. 18

in der Seitenansicht, Fig. 19 im Grundrisse und

Fig. 20

im mittleren Durchschnitte dargestellt. a, a ist das

Maschinengestell; b die Treibwelle, welche durch die

Getriebe c, d und d* mit den

beweglichen Theilen der Maschine in Verbindung steht. Das Getriebe c greift in ein Getriebe e,

dessen kurze Achse in den gebogenen Stangen f, f

gelagert ist. An der Achse des Getriebes e befindet sich

ein Getriebe g, welches die Bewegung einem System von

Getrieben h, i, k mittheilt; letztere sitzen an kurzen

auf den Stangen f, f gelagerten Achsen. An jedes Ende

dieser Achsen ist eine Scheibe l festgekeilt, und diese

Scheiben sind mit adjustirbaren Stiften versehen, von denen die Arme m herabhängen, welche, wie die abgesonderte Ansicht Fig. 21 zeigt,

an ihren unteren Enden durch eine Kuppelungsstange n

paarweise miteinander verbunden sind. Die Stangen n sind

mit Oehren versehen, durch welche eine cylindrische Führung o geht. Solcher Führungen sind vier Paar vorhanden, nämlich eines auf

jedes Paar der Hängstangen; sie werden mit Hülfe adjustirbarer Muttern an krumme,

mit Schlitzen versehene und an das Hauptgestell geschraubte Schienen p, p befestigt.

Unmittelbar unter den Hängstangen befindet sich eine rotirende Trommel, deren Achse

q in dem Hauptgestell gelagert ist. Diese Trommel

ist an ihrer

Peripherie mit radialen Blättern r, r versehen, deren

Zweck sogleich erläutert werden soll. s, s sind

horizontale an den unteren Enden der Hängstangen m

befestigte Blätter, welche in Folge der Rotation der Scheiben l in auf- und niedergehende Bewegung gesetzt werden. Der Zeitpunkt

dieser Bewegung ist rücksichtlich der Rotation der Trommel so eingerichtet, daß die

Blätter oder Schläger s ganz rasch in den Raum zwischen

den Blättern r einbringen und eben so rasch wieder

heraustreten, ohne daß dadurch die continuirliche Rotation der Trommel eine Störung

erleidet. t, t' sind zwei Paare belastete Zuführwalzen,

welche den zu bearbeitenden Flachs von einem endlosen Zuführtuch u, u in Empfang nehmen. Diese Theile werden auf folgende

Weise in Rotation gesetzt. An der Seite der Treibrolle befindet sich ein Rad v, welches in das an der Hauptwelle befestigte Rad d, ferner in das Rad w

greift, dessen Achse x an ihrem andern Ende ein Getriebe

y enthält, welches in ein großes Stirnrad z greift. An der Achse des Rades z befindet sich ein Getriebe 1, welches in ein Stirnrad 2 greift, das an

der Achse der unteren Zuführwalze t' befestigt ist.

Dieselbe Achse trägt außerdem ein Getriebe 5 (Fig. 17) zur Bewegung des

endlosen Tuchs und der Zuführwalzen. Dieses Getriebe setzt ein Getriebe 6 und

letzteres wieder ein Getriebe 7 in Rotation, das an der Achse der innern Walze des

Zuführtuchs befestigt ist, und somit das letztere veranlaßt, den Flachs der Maschine

zuzuführen. Das Getriebe 5 greift ferner in ein Getriebe 8, das mit einem an der

Achse der unteren Walze des zweiten Walzenpaares befestigten Getriebe 9 in Eingriff

steht. Jede der oberen Zuführwalzen ist mit einem Getriebe versehen, welches in ein

entsprechendes Getriebe der unteren Walzen greift, so daß sich diese in

entgegengesetzter Richtung drehen. Ein an der Trommelwelle 9 befestigtes Stirnrad 10

empfängt seine rotirende Bewegung von einem Getriebe 11, welches sich um einen

kurzen mit dem Hauptgestell verbundenen Bolzen dreht. Derselbe Bolzen enthält ein

Zahnrad 12, welches mit dem an der Treibwelle b

befindlichen Getriebe d* in Eingriff steht, und dadurch

die rotirende Bewegung der Trommel, welche die Blätter r

enthält, mittheilt. Die Blätter r und die Schläger s haben alle glatte rechtwinkelige Ränder. Die

Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Die Walzen t' fassen den der Länge nach auf das endlose Tuch gelegten Flachs und

leiten ihn nach dem andern Walzenpaar t. Zwischen diesen

beiden Walzenpaaren wird der Flachs theilweise gebrochen und in ein dünnes Band

verwandelt. In diesem Zustande gelangt der Flachs über die Blätter r der rotirenden Trommel und unter die Schläger s. Die auf- und niedergehenden Schläger schlagen

den Flachs gegen die Kanten der Blätter r, brechen die

Rinde auf und lösen sie vollständig von den nutzbaren Fasern. Nachdem der Flachs von

allen Schlägern bearbeitet worden ist, wird er von der Trommel abgenommen und der

Schlagmaschine übergeben.

Fig. 22

stellt diese Maschine im verticalen Längendurchschnitte dar. A, A ist das Grundgestell; B, B sind verticale

Träger; C, C Querstücke, welche zusammen das eigentliche

Maschinengestell bilden. Die Treibwelle E wird von

irgend einem Motor aus vermittelst eines endlosen Riemens in Rotation gesetzt. Auf

diese Welle sind vier metallene Arme F, F festgekeilt,

welche vier Schläger G, G enthalten. Letztere sind in

Fig. 23

abgesondert dargestellt; der äußere Rand derselben, oder derjenige Theil, welcher

mit dem Flachs in Berührung kommt, ist gezackt; an ihrer inneren Fläche dagegen sind

sie mit einer Reihe von Zähnen versehen, welche so eingesetzt sind, daß die beiden

Hälften derselben einen Theil einer rechts und links gewundenen Schraube bilden,

indem sie gegen die Mitte der Maschine convergiren. H, H

sind kurze Trommeln, welche an die Arme F an jedem Ende

der Schläger befestigt und so eingerichtet sind, daß sie einen mittelst Flanschen an

die Seitengestelle B, B befestigten Ring umschließen,

ohne ihn jedoch zu berühren. Diese Trommeln verhüten den Zutritt des Flachsstaubes

zu den Lagern der Welle E. Der Raum innerhalb der

Schläger ist durch einen viereckigen Holzkasten K, K

geschlossen. Dieser Kasten wird an seinen Ecken von den Stangen F getragen, und hat den Zweck, den Zutritt des Wergs

oder kurzer Fasern zu der Welle E oder ihren Lagern zu

verhüten. Der zu bearbeitende Flachs oder Hanf wird auf einen Bock L gelegt.

Hinter den Schlägern befindet sich ein Trog oder Canal M,

durch welchen Werg und Staub aus der Maschine geleitet wird. Staub und sonstiger

Abfall fällt durch einen längs dem Boden des Canals angebrachten Rost N, während das Werg durch den Rost aufgehalten wird. Zur

Beschleunigung dieser Operation dient ein viermal so schnell als die Schläger

rotirender Ventilator O, dessen rasche Rotation einen

kräftigen Luftzug zwischen den Schlägern erzeugt, wodurch der durch die Schläger von

dem Flachs getrennte Abfall in den Canal M getrieben

wird. Das die geneigte Ebene des Rostes hinaufgetriebene Werg wird sodann aus freier

Hand entfernt. Die Maschine wird auf folgende Weise in Wirksamkeit gesetzt. Der

Arbeiter nimmt einen Flachsbüschel an dem einen Ende in seine Hand und legt die

losen Enden über den Bock L; diese werden durch die

Schläger bearbeitet und die Fasern durch den sägeförmigen Rand und die Zähne der

Schläger dergestalt getrennt, daß alle die kleinen Stückchen der gebrochenen Rinde

herausgeschlagen und die

kurzen Wergfasern nebst Abfall und Staub ausgeschieden werden. Der Arbeiter kehrt

sodann den Flachsbüschel um, und setzt das andere Ende desselben der nämlichen

Operation aus, wodurch der Flachs so weit fertig erscheint, daß er der

Hechelmaschine übergeben werden kann. Wünscht man das Werg in derselben Maschine

zugleich zu kämmen und zu reinigen, so kann man dem Ventilator mit gutem Erfolge die

Fig. 24

und 25

dargestellte Einrichtung geben. Die Stäbe des Rostes N

und die Kanten der Flügel des Ventilators werden nämlich mit Zähnen versehen, die so

angeordnet sind, daß die Zähne des Ventilators zwischen denjenigen des Rostes

hindurchgehen. Auf diese Weise wird das von den Schlägern herkommende Werg gekämmt

und gereinigt, während die Centrifugalkraft des durch den Ventilator erzeugten

Windes das Anhängen des Wergs an den Ventilatorzähnen verhütet.

Tafeln