| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Brechen und Vorbereiten des Flachses und Hanfs, worauf sich John Carter, Flachsspinner zu Drogheda, am 1. Febr. 1847 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 106, Jahrgang 1847, Nr. LII., S. 260 |

| Download: | XML |

LII.

Verbesserungen an den Maschinen zum Brechen und

Vorbereiten des Flachses und Hanfs, worauf sich John Carter, Flachsspinner zu Drogheda, am

1. Febr. 1847 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Sept. 1847,

S. 139.

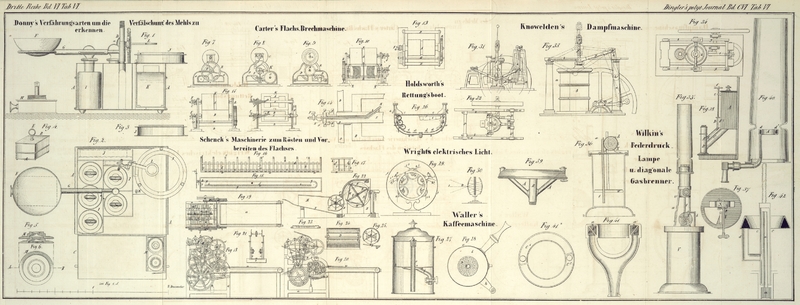

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Carter's Verbesserungen an den Maschinen zum Brechen und

Vorbereiten des Flachses und Hanfs.

Meine Erfindung besteht

1) in einer eigenthümlich construirten Maschine, worin der Flachs, Hanf oder sonstige

Faserstoff zwischen eisernen Walzen gebrochen wird;

2) in einer Einrichtung, um die Cylinder oder Walzen dieser Maschine mittelst Dampfs

oder heißen Wassers zu erwärmen.

Fig. 7 stellt

das Räderwerk in der Endansicht,

Fig. 8 das

entgegengesetzte Ende desselben mit den Dampfhähnen und den Treibrollen dar;

Fig. 9 ist ein

Querdurchschnitt der Walzen;

Fig. 10 ein

Frontaufriß der Maschine mit dem in der Bearbeitung begriffenen Flachs;

Fig. 11 die

hintere Ansicht;

Fig. 12 der

Längendurchschnitt;

Fig. 13 der

Grundriß derselben.

Fig. 14

stellt den Dampf- und Wasserapparat nach einem größeren Maßstäbe dar. A und B sind zwei hohle

horizontale Walzen, von denen die obere A mit ihrem

ganzen Gewichte auf der unteren B ruht. Die Walze B ist bei B in dem eisernen

Gestell D, D, D gelagert. In der Mitte der Walze A befindet sich eine ungefähr 4 Zoll breite und 2 Zoll

tiefe Rinne K, mit deren Hülfe die zur Genüge

bearbeiteten Flachsbänder von der Maschine auf die nachher zu beschreibende Weise

losgemacht werden. Der Durchmesser der unteren Walze B

darf nicht unter 12 und nicht über 20, derjenige der oberen Walze A nicht über 36 und nicht unter 24 Zoll, und das Gewicht

der letzteren nicht über 4 und nicht unter 2 Tonnen betragen.

Die Achse S der Walze B steht

zu beiden Seiten ungefähr 6 Zoll über das Gestell hervor. An dem einen Ende enthält

sie eine Stopfbüchse und die nöthigen Dampfröhren, an dem andern ein Stirnrad R, durch das sie getrieben wird. Die Achse der Walze A läßt sich in der Spalte T

auf- und niederbewegen und adjustiren; auch sie ragt an der einen Seite über

das Gestell hinaus und enthält daselbst eine Stopfbüchse und die erforderlichen

Dampfverbindungen. Durch das Ende jeder der Achsen geht ein ungefähr 1 1/4 Zoll im

Durchmesser haltender Canal L, L 4 Zoll weit ins Innere

der Walzen, wo es unter einem Winkel von ungefähr 60 Graden abgebogen ist. In die

Achse der Walzen A und B ist

eine messingene oder kupferne Röhre M von ungefähr 1/2

Zoll Durchmesser geschoben, an deren Seiten von 8 zu 8 Zoll kleine Messingstücke

gelöthet sind, um die Röhre M in der Mitte des Canals

L, L zu erhalten und dem Dampf rings um dieselbe die

Passage zu gestatten. Die Röhren M ragen im Inneren der

Walzen noch einige Zoll über die Mündung der Canäle L, L

hervor, treten auf der äußeren Seite der Walzen durch Stopfbüchsen E, E, die an den Achsen S, S

der Walzen angebracht sind, und stehen mit den durch Hähne F verschließbaren Dampfröhren in Verbindung. Die Hülsen N, N sind so abgeschliffen, daß sie eine dampfdichte

Fuge bilden, welche das äußere Ende der Röhre M mit der

Durchbohrung des Hahns F verbindet, und sind an die

Flächen der Stopfbüchsen E, E festgeschraubt, so daß die

Walzen A und B ohne

Dampfentweichung rotiren können. Der Dampf wird aus dem Dampfkessel durch die

Stopfbüchsen E, E in die Vertiefungen O, O, von da durch die Canäle L,

L ins Innere der Walzen A und B geleitet; sind diese zur Genüge erwärmt, so läßt man

den Dampf mit dem Condensationswasser durch die Röhre M

und den Hahn F austreten. Die Walzen dürfen nur sehr

leicht erwärmt werden,

und bei einigen Stoffen können sie ganz kalt bleiben. Im übrigen bleibt die

Regulirung der Temperatur am besten dem Gutdünken der die Maschine beaufsichtigenden

Person überlassen; für Flachs fand ich 26 bis 39° Reaumur geeignet. Der

Flachs oder der andere geschmeidig zu machende Stoff wird in ein lockeres Tau

gedreht, so daß an jedem Ende eine Schleife (loop)

bleibt, und von solcher Länge, daß derselbe ganz locker die Walze B umschließt, ohne die untere Seite derselben zu

berühren. Dieses lockere Tau wird um die Achse der Walze B herumgeführt, in den Raum zwischen dem Ende der Walze und dem

Maschinengestell D, D. Die beiden Schleifen des Taues

werden sodann mittelst einiger Flachsfasern an einander befestigt, so daß die Walze

B, wie Fig. 10 zeigt, von einem

Flachsring X locker umschlossen wird. Dieser Ring wird

von den rotirenden Walzen erfaßt; von beiden Enden der Walze B her können aber mehrere solcher Flachsringe aufgelegt und aus freier

Hand gegen die Mitte hin bewegt werden. Ist das Material hinreichend bearbeitet, so

wird es unter die Vertiefung K der Walze A gezogen, wodurch es von dem Druck der Walzen frei wird

und nach Lösung der Fasern, welche die Enden des Taues zusammenhielten,

herausgenommen werden kann. Die Uebertragung der Kraft geschieht durch einen Riemen,

welcher eine Rolle C in Rotation setzt, deren Achse H ein Getriebe I enthält;

dieses greift in das an der Achse der Walze B befestigte

Rad R. Die Walze A wird

durch die Walze B, ohne Räderwerk, vermöge der durch ihr

eigenes Gewicht erzeugten Reibung, in Rotation gesetzt.

Tafeln