| Titel: | Wilkins' und Comp. Federdruck-Lampen und diagonale Gasbrenner. |

| Fundstelle: | Band 106, Jahrgang 1847, Nr. LIV., S. 264 |

| Download: | XML |

LIV.

Wilkins' und Comp.

Federdruck-Lampen und diagonale Gasbrenner.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1847, Nr.

1247.

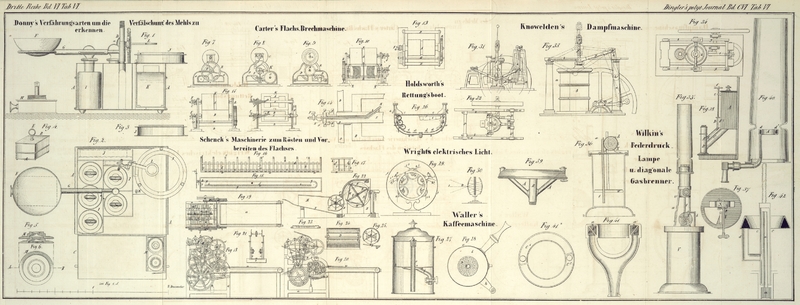

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Wilkins' Federdruck-Lampen und diagonale

Gasbrenner.

Unter den neuesten Erfindungen in Betreff der Beleuchtung (mit Oel oder Gas)

behaupten die in Rede stehenden Gegenstände einen vorzüglichen Rang.

Der Patentträger beschreibt zwei Druck-Fontäne-Lampen. In der ersten

wird der Druck, statt wie gewöhnlich durch das Gewicht der Atmosphäre, von einer

Metallfeder bewirkt. Fig. 35 ist ein äußerer

Aufriß dieser Lampe; Fig. 36 ein Aufriß der

ihr eigenthümlichen Theile (im Durchschnitt) und Fig. 37 ein Grundriß nach

der Linie ab der Figuren 35 und 36. V ist ein Oelreservoir; W

ein lederner Kolben oder Stempel, dessen Stange auf der einen Seite mit einer

Verzahnung versehen ist. X ist eine oben an das

Oelreservoir (V) genietete Büchse, die eine gewickelte

Feder s enthält, deren äußeres Ende an das Gehäuse der

Büchse X befestigt, das innere aber mit dem Ende einer

Spindel Y verbunden ist, an der sich ein Triebrad Z befindet, welches in die Verzahnung an der Seite der

Kolbenstange W eingreift. Durch das Umdrehen des

Triebrads Z wird der Kolben bis gegen das obere Ende des

Reservoirs V hinaufgeführt, und zu gleicher Zeit die

Feder s aufgewickelt. In dem Grade, als die Feder sich

wieder abwickelt, treibt sie die Verzahnung, die Kolbenstange mit dem Kolben

hinunter, der seinerseits wieder das Oel durch die Röhre t in den Brenner hinauftreibt. U ist eine

Ablaufröhre, durch welche alles überflüssige Oel vom Brenner in das Reservoir

zurückläuft. Sie kann sich entweder über einer Oeffnung an der Deckplatte, des Reservoirs endigen,

wie Fig. 35

zeigt, oder durch diese Platte hindurch in das Reservoir hineingeleitet seyn. Wenn

die Feder durch irgend einen Zufall bräche oder sonst beschädigt würde, so kann die

sie enthaltende Büchse sogleich losgemacht und ohne alle Störung für die übrigen

Theile der Lampe behufs der Reparatur entfernt werden.

Die andere Fontäne-Lampe ist eine Wendlampe und unterscheidet sich von den

gewöhnlichen dadurch, daß die Baumwolle hinauf oder heruntergeschoben werden kann

ohne Beihülfe einer Stopfbüchse, wodurch ein Leckwerden ganz unmöglich wird. Ein

Seitenaufriß einer solchen Lampe ist in Fig. 38 gegeben. A ist die Fontäne oder das Reservoir, welches mittelst

einer Röhre C mit dem Brenner B in Verbindung steht. D ist eine vorn vor dem

Reservoir angebrachte Röhre, die sich entweder seine ganze Höhe hinauf erstreckt,

oder nur so weit als die Abbildung zeigt; unten ist sie zum Brenner hingeführt, in

demselben Winkel und unmittelbar oberhalb der Oelröhre C. In dieser Röhre sind die Haupttheile des Mechanismus eingeschlossen,

durch welche die Baumwolle hinauf- oder heruntergeschoben wird. E ist ein Triebrad, welches in die Verzahnung E¹ des Baumwollhalters eingreift, deren Zähne so

geneigt sind, daß sie mit der nothwendig geneigten Stellung des Triebrads

übereinstimmen. F ist ein am obern Ende der Achse des

Getriebs E befestigtes Winkelrad, welches in ein anderes

Winkelrad F¹ eingreift, dessen Spindel aufwärts

und durch ein Oehr e oben in die Vorderseite des

Reservoirs geführt ist, und in einen geränderten Griff f

endigt, durch dessen Umdrehen die Räder, das Getriebe und die Zahnstange in Bewegung

gesetzt werden.

Die HHrn. Wilkins und Comp.

wenden vorstehende Verbesserung auch auf ihre bekannten katoptrischen Oellampen an,

wie in Fig.

39 zu sehen. A, A sind die vom Reservoir zum

Brenner B führenden Seitenröhren; das Oel fließt jedoch

nur durch eine derselben. Die andere enthält eine Stange mit Getriebe m am untern Ende, welches in eine Verzahnung am

Baumwollhalter eingreift, und ein Winkelrad n an ihrem

obern Ende, welches in ein anderes Winkelrad o

eingreift, dessen Spindel gerade hinuntergeht durch das Reservoir-Gehäuse,

und mit einem geränderten Griff endigt, durch welchen das Ganze in Bewegung gesetzt

wird.

Die Verbesserungen an Gasbrennern beziehen sich erstens auf jene Classe, wo die

Flammen oder die Oeffnungen zum Gas-Austritt im Kreise herumstehen: sie

bezwecken, daß das Gas gleichmäßiger ausströmt, auch ein helleres und stätiges Licht

gibt. Fig. 40

ist der durchschnittliche Aufriß eines solchen Brenners, „schattenfreie

Brenner“ genannt. A ist ein Argand'scher Brenner und b

eine in sein Inneres quer eingefügte durchlöcherte Platte. Jedes Loch im Brenner ist

durch die Verbindung zweier Löcher gebildet, die in geneigter Richtung eines gegen

das andere gebohrt werden, wie gewöhnlich bei den Fischschwanzbrennern. Die

durchlöcherte Platte b dient um die Gasströmung zu

mäßigen und die geneigten Durchgänge dienen zum Zertheilen des Gases in so viele an

der Stelle des Erglühens einander durchkreuzende Doppelströme, als sich oben am

Brenner Mündungen d, d befinden, wodurch eine weit

bessere Verbrennung des Gases erzielt wird, als auf andere Weise.

Eine weitere Verbesserung der Gasbrenner besteht in folgender Vorkehrung das Gas zu

erhitzen, ehe es an die Stelle gelangt, wo es verbrennt. Die Figuren 41 und 41* stellen

einen in solcher Absicht construirten Brenner vor. Das Gas läßt man hier im Brenner

beinahe durch den halben Umkreis desselben herumstreichen, ehe man es durch die

Löcher entweichen läßt, an welchen es verbrennt; dadurch wird das Gas erhitzt, ehe

es zum Verbrennen kömmt; a, a sind die Löcher zum

Austreten des Gases; b¹, b² die Canäle, durch welche es ihnen zufließt; c¹, c² zwei

Hülfsdurchgänge, in welchen das Gas erhitzt wird, ehe es in die Canäle b¹, b²

eintritt. Fig.

42 stellt ein anderes Verfahren vor, das Gas vor der Verbrennung zu

erhitzen. a ist die Röhre, durch welche das Gas zutritt

und hinaufgeführt wird zu dem Knopf oder der ablenkenden Scheibe; von da geht es

durch eine andere Röhre c, welche die Röhre a umgibt, herunter und absorbirt beim Durchgang eine

beträchtliche Menge Wärme von den erhitzten Oberflächen von a und c: d ist eine dritte Röhre, welche das

Gas zum Brenner führt.

Tafeln