| Titel: | Bemerkungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche, Erfindungen und Verbesserungen auf dem Felde derselben berührend; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg-Schwerin). |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 112, Jahrgang 1849, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Bemerkungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine

neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche, Erfindungen und Verbesserungen auf dem

Felde derselben berührend; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg-Schwerin).

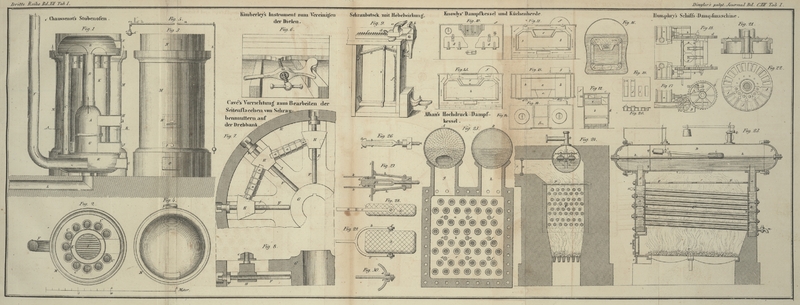

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

(Fortsetzung von S. 178 des vorhergehenden Bandes.)

Alban, über Hochdruckdampfmaschinen.

Ich komme nun endlich zu meinem neuesten Kessel dessen Construction ich so

ausführlich als möglich beschreiben will. Ich werde ihn nicht allein in seiner

Einrichtung als Landfessel, sondern auch als Schiffskessel darstellen, wobei ich zu

bemerken habe, daß man letztern nicht als einen bloßen Vorschlag, sondern als einen

durch eine längere Erfahrung erprobten Apparat betrachten darf.

Gleich beim ersten Blicke dürfte es einleuchten, daß Kessel nach diesem Principe

gebaut, vorzüglich die Landkessel, die früheren Herzkessel bei weitem nicht allein

an Einfachheit in ihrer Construction, sondern auch bei ihrer Anfertigung

übertreffen, und daß nur die Schiffskessel davon eine geringe Ausnahme machen, indem

diese durch die Wasserkammern zu beiden Seiten der Röhrenlagen und durch die eiserne

Hülle des Ofens eine unangenehmeunangenehne Zugabe erhalten. Die Circulation des Wassers ist in diesem Kessel

vollkommener als in allen frühern, auch geht sie viel schneller von statten, indem

das Wasser hier nicht allein durch die Herzen, Separatoren und Recipienten, sondern

auch durch die Siederöhren strömt. Durch diese Einrichtung geschieht theils die

Mittheilung der Hitze aus Wasser schneller und vollkommener, indem die kalten

Wasserpartien mit mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit immer unter einander gemischt

und in diejenige Sphäre des Kessels gebracht werden, wo die Mittheilung der Hitze

stattfindet, theils wird der Niederschlag des Kesselsteins, vorzüglich in den

Siederöhren, mehr verhindert.

Eigene Separatoren fehlen hier ganz, sind jedoch durch einen Apparat ersetzt, der die

Dämpfe vom Wasser ebenso gut wie die Separatoren scheidet, und als solcher nach

meinen Erfahrungen nicht allein vollkommen genügt, sondern sogar vorzügliche

Resultate gibt, indem er den Wasserspiegel zugleich außerordentlich ruhig

erhält.

Ich will mit der Beschreibung des Landkessels anfangen,

und bei derselben einen Kessel für eine 10pferdekräftige Maschine zum Grunde legen.

Man nehme hier Fig.

23 und 24 auf Tab. I zur Hand, die den Kessel im perpendiculären Längs-

und Querschnitt vorstellen, und in denen gleiche Buchstaben und Zahlen gleiche

Gegenstände bezeichnen. Aeußere Ansichten desselben zu geben habe ich für

überflüssig gehalten, indem diese beiden Figuren dem Mechaniker alles erläutern

dürften was er zu seinem Bau nöthig hat.

Dieser Kessel besteht aus zwei Herzen (oder Kammern), von denen eines A vorne, das andere B hinten

im Ofen steht. Beide liegen nach außen frei, so daß man immer ungehindert zu ihnen

kommen kann. Zwischen beiden Herzen sieht man die zweizölligen Siederöhren C, die in die hintern Herzplatten beider Herzen a und b eingenietet sind.

Die Röhren liegen etwas nach dem hintern Ende des Ofens geneigt, auf 1 Fuß ihrer

Länge ein 1/2 Zoll. Aus dieser Ursache muß das hintere Herz bei 6 Fuß langen Röhren

um drei Zoll tiefer als das vordere aufgestellt seyn. Die Rostfläche c kann, um allenthalben einen gleichen Zwischenraum

zwischen ihr und den untersten Röhren zu gewinnen, gleich den Röhren nach hinten

geneigt gelegt werden, jedoch ist dieß nicht durchaus nöthig, daher diese Vorschrift

in Fig. 23

nicht befolgt ist. Auf den beiden Herzen, und zwar auf ihrer obern Fläche, sind

starke Verbindungsröhren d und e angegossen, die zur Vereinigung der Herzen mit dem Recipienten dienen.

Damit der Recipient eine horizontale Lage erhalte, sind die Verbindungsröhren des

hintern Herzens so viel länger als das Herz selbst tiefer steht. Der Recipient D ist einfach, 20 Zoll weit, und von 3/8 Zoll dickem

Eisenblech, zusammengenietet. Seine Schlußdeckel f und

g sind von Gußeisen, halbkugelförmig gewölbt und an

seine beiden Enden dampfdicht angeschroben. Ihrer festen Vereinigung mit dem Kessel

und der mehreren Sicherheit wegen geht durch beide Deckel und mitten durch den

Recipienten ein starker Anker h, welcher an beide Deckel

dampfdicht angeschroben ist. Im Recipienten und auf demselben befindet sich der

Apparat zum Anzeigen des Wasserstandes i, auf demselben

Dampfrohr k und Sicherheitsventil l. Zum Abzapfen des Wassers aus dem Kessel dient ein an dem hintern Herzen

angebrachter Abzapfhahn m.

Dieser Kessel ist so eingemauert, wie es in beiden Figuren dargestellt ist, und es

gelten bei seinem Ofen alle diejenigen Regeln, die ich in meinem Hauptwerke bei den

Dampfkesseln angegeben habe. Der Feuerherd ist beim Roste der Breite nach etwas

eingezogen, weil die Rostfläche sonst das nöthige Maaß überschreiten würde, und der

Rost kann, wie schon angeführt worden, nach hinten etwas geneigt gelegt werden. Da

wo die Röhren liegen, treten die senkrechten Wände des Ofens bis auf die halbe

Entfernung zwischen zwei Röhren (einer Reihe) an diese heran. Vorne und hinten

bilden die Herzen die Ofenwände. Die Heizthür n liegt

unter dem vordern Herzen in einer starken Platte o

angebracht, die das Mauerwerk des Ofens beim Heizen vor Beschädigung schützt, und

der Heizthür eine dauerhafte Stellung sichert, gerade so wie bei den frühern

Herzkesseln. Die Hitzevertheilungsplatte p hat hier eine

gleiche Lage, wie bei diesen, und der unter dem Recipienten durch und seitwärts in

den Schonstein führende, und durch ein gußeisernes Register q zu verschließende Zugcanal r eine ganz

gleiche Einrichtung, weßhalb ich dabei nicht länger verweile.

Was die speciellere Construction des Kessels betrifft, so sey darüber folgendes

gesagt:

Die Herzen haben gußeiserne starte Seitenwände,Will man lieber geschmiedet eiserne anwenden, so würden diejenigen am meisten

anzurathen seyn, die ich oben empfohlen habe. sind länglich viereckig, und ihre Ecken inwendig abgerundet. Vorne und

hinten sind sie durch gewalzte 3/8 Zoll starke Blechplatten geschlossen, die ganz so

angeschroben werden, wie ich es im Hauptwerke bei den Herzkesseln beschrieb, und

wobei darauf Rücksicht genommen ist, daß die vordere oder vielmehr äußere Platte

abgenommen werden kann, um, wenn es nöthig wird, zum Innern der Herzen und der

Röhren gelangen, beide Theile nachsehen und reinigen, und alte schadhafte Röhren

herausnehmen, und neue einsetzen zu können.Da das Abnehmen der vordern Herzplatten oft einige Schwierigkeiten hat, indem

sie schon nach erfolgter Lösung sämmtlicher Schrauben dennoch sehr fest an

der Dichtungsfläche der Seitenwände der Herzen anhängen, so erleichtert man

dieses Geschäft dadurch außerordentlich, daß man auf jeder der vier Seiten,

und zwar möglichst in der Mitte derselben, zwischen 2 Schraubenlöchern

sogenannte Lösungsschrauben anbringt. Diese werden in ein mit einem Gewinde

versehenes Loch des äußern verstärkten Randes der Platten eingeschroben, und

drücken, wenn man sie vorwärts schraubt, gegen die Fläche der Seitenwände

der Herzen, und suchen so die Platten von diesen abzudrängen. Daß man beim

Wiederanschrauben der Herzplatten dahin zu sehen habe, diese

Lösungsschrauben vorher wieder so weit zurückzudrehen, daß sie dem festen

Anschlusse der Herzplatten an die Seitenwände der Herzen kein Hinderniß in

den Weg stellen, halte ich für überflüssig zu bemerken.Um die Herzplatten oder Thüren beim Abnehmen gut fassen und handhaben zu

können, lasse ich sie gewöhnlich, und zwar mehr dem obern Rande zu mit

Handgriffen versehen, die in den meisten Fällen die Form eines großen

Knopfes haben, wie man ihn an Schubladen anbringt, um diese daran

auszuziehen. Bei sehr großen Thüren, z.B. denen großer Schiffskessel,

schlägt man um diese Handhaben die Stricke der kleinen Flaschenzüge, deren

man sich zum Ausheben der Thüren bedienen kann, um weniger Menschen dabei zu

bedürfen. So complicirt und mühevoll das Abnehmen der Thüren im ersten

Augenblick erscheinen mag, so einfach und leicht und mit wenig Menschen

geschieht es jedoch, wenn man erst gehörig damit umzugehen gelernt hat. Auf

der (dem folgenden Hefte dieses Bandes beigegebenen) Tab. II, Fig. 2

und 3

bei X sieht man solche Thürenhandhaben von vorne

und von der Seite abgebildet. In die hintere Platte sind die Oeffnungen eingebohrt, welche die Enden der

Siederöhren aufnehmen. Diese Röhren werden, bevor man sie einnietet, genau in die

Oeffnungen eingepaßt. Dieß geschieht dadurch, daß diejenigen Röhren, die von zu

großem Durchmesser sind, glühend ein wenig eingezogen, diejenigen von zu kleinem

Durchmesser aber (ebenfalls glühend) durch einen Dorn aufgetrieben werden, bei

welchem Auftreiben jedoch mit Behutsamkeit verfahren werden muß, damit sie nicht

aufreißen. Die Oeffnungen in der hintern Platte des vordern Herzens werden etwas

größer als die am hintern Herzen gebohrt, damit, wenn Röhren herausgenommen oder

eingesetzt werden sollen, man selbige leicht durch das größere vordere Loch

herausziehen kann. Die weiteren Löcher nimmt man deßhalb lieber nach vorne, weil

hier gemeiniglich mehr Platz zum Herausnehmen und Einsetzen der Röhren ist, als

hinter dem Kessel.

Die Röhren müssen nicht zu kurz abgeschnitten, vielmehr von solcher Länge eingesetzt

werden, daß sie nach dem Einsetzen wenigstens einen schwachen halben Zoll vor der

vordern Fläche der hintern Herzplatte vorstehen, damit sie, wenn sie sich einmal

zurückzögen, nicht das Loch ganz verlassen können. Die ringförmigen Keile oder Cone

zum Einnieten der Röhren sind ganz so wie an den Locomotiven eingerichtet. Sie

müssen so wie die Enden der Röhren, gehörig vor der hintern Herzplatte vorstehen,

damit man sie im Falle der Noth etwas nachtreiben kann.

Das Einnieten der Röhren geht, wie jeder Mechaniker weiß, äußerst schnell von

statten, doch ist dabei manche Vorsicht nöthig, um die Röhren nicht zu sprengen, und

die Verbindung gehörig dampfdicht und sicher zu machen. Damit der an den Röhren beim

Glühendmachen ihrer Enden entstandene Zunder nicht dem dampfdichten Schlusse

derselben Eintrag thue, ist dieser vor dem Einsetzen des Rohrs mit einer feinen Feile gehörig abzufeilen,

oder, noch besser, mit einem Schaber abzuschaben. Den ringförmigen Keilen oder Conen

muß vor dem Festkeilen so lange auf der Drehbank nachgeholfen werden, bis sie genau

passen, um nach dem Einkeilen vor der Herzplatte alle möglichst gleichviel

vorzustehen. Die in die Herzplatte gebohrten und zur Aufnahme der Röhre bestimmten

Löcher, sind aber vor dem Einsetzen der Röhren mit einer Reibahle gehörig glatt

auszureiben, wobei man seine Aufmerksamkeit dahin wohl zu richten hat, daß man diese

der schrägen Lage der Röhren anzupassen sucht. Um diesen Zweck zu erreichen, bringt

man beim Ausreiben die Reibahle möglichst in diejenige Stellung, welche die Röhren

bei ihrer Einnietung erhalten sollen.Das geschieht am zweckmäßigsten und sichersten dadurch, daß man der Reibahle

an ihrem verjüngten Ende einen dünnern Stiel gibt, der so lang ist, daß er,

wenn beide Herzen in ihre gehörige Stellung gegen einander gebracht sind

(was beiläufig gesagt, am besten dadurch erreicht wird, daß man sie an die

Recipienten vorher anschraubt), durch die zur Aufnahme der Röhren dienenden

Löcher des gegenüberliegenden Herzens durchreicht. Dieser Stiel muß

abgedreht seyn und genau centrisch mit der reibenden Fläche der runden

Reibahler laufen, was dadurch geschieht, daß man beide vereint abdreht,

bevor man der Reibahle die reibenden Kanten anfeilt. Der Stiel dient nun als

Führer der Reibahle, indem man denselben während des Ausreibens eines Loches

in demselben Loche des gegenüberliegenden Herzens, und zwar in einem in

dasselbe gebrachten und genau passenden Holzpfropfen sich drehen läßt, der

zur Aufnahme des Stieles genau centrisch durchbohrt ist.

Um die Cone aus den Röhren herausnehmen, d.h. wenn die Röhren auszubessern, oder mit

neuen zu vertauschen sind, habe ich folgendes in Fig. 27 und 28 abgebildete

Instrument angewandt. Dasselbe wird in Fig. 26 besonders

dargestellt und zwar in seiner äußern Ansicht, in Fig. 27 aber im

Durchschnitte in seiner Anlage, um einen Con auszuziehen, und besteht aus einer

starken Schraubenspindel a, die in zwei von einander

getrennte glatte Schenkel b und c ausläuft, an deren äußersten Enden zwei Haken d und e angebracht sind. Die Schenkel sind auf

ihrer äußern Fläche dergestalt abgerundet, daß sie, in das Loch eines der Cone

gebracht, dieses ausfüllen, und an den zirkelförmigen Rändern desselben gehörig

anliegen. Ihre Entfernung von einander beträgt im Ruhestande so viel, daß wenn sie

vorne zusammengebogen werden, die Haken durch das Loch des Cons treten können. Da

die Schenkel sich wegen ihrer Länge federn, so springen sie nach Durchbringung der

Haken durch das Loch des Cons wieder auseinander, und die Haken greifen hinter den

Con, so daß die Schenkel nicht wieder zurückzuziehen sind, man müßte denn dieselben

wieder zusammenbiegen.

Um nun beim Anziehen der Schenkel und ihrer Haken vermittelst der Schraubenmutter f ein freiwilliges Zusammendrängen der Schenkel zu

verhüten, wird ein Keil g (Fig. 28) zwischen beide

so tief hineingeschoben, daß er bis zum Ende derselben dringt; bringt man nun eine

geschmiedet eiserne oder gußeiserne lange Hülse h soweit

über das Instrument, daß sie sich rundherum an die Herzplatte anlegt, ohne das

eingenietete und herauszunehmende Kesselrohr zu berühren, und schraubt eine starke

Mutter f auf die Schraubenspindel a in der Weise, daß sie vorne auf die Hülse h

aufsetzt, so wird beim fernern Anschrauben der Mutter das Instrument mit seinen

beiden Haken von hinten gegen den ringförmigen Keil gedrückt, wobei ein Abschnappen

der Haken durch den zwischen die Schenkel getriebenen Keil unmöglich gemacht wird.

Auf diese Weise muß bei Anwendung größerer Kraft auf die Mutter der Con unfehlbar

aus dem Kesselrohr weichen, und wenn er sich auch noch so sehr sträubt. Daß die

Haken gehörig verstählt seyn müssen, um beim Anziehen der Mutter nicht nachzugeben,

halte ich für überflüssig zu bemerken. Zur nähern Erläuterung von Fig. 28 bemerke ich nun

noch, daß in derselben g der zwischen die Schenkel

getriebene Keil, h die Hülse, f die Mutter, i der aus dem Rohr k auszuziehende Con, und l

die hintere Herzplatte eines der Herzen ist. Ein großer Vortheil bei Anwendung

dieses Instrumentes ist der, daß die Cone dabei auf keine Weise beschädigt werden,

sondern später wo möglich noch wieder zu gebrauchen sind. Da ich nicht weiß, ob ein

Instrument der Art schon existirt, so habe ich, da ich es als ein sehr nützliches

und bequemes erkannt habe, hier seine Beschreibung so umständlich geliefert.

Derjenige Mechaniker, der ein solches noch nicht kennen oder in Besitz haben sollte,

dürfte seine Anwendung gewiß nicht bereuen, zumal er bei dieser allen den

Unannehmlichkeiten aus dem Wege geht, die mit dem gewaltsamen Austreiben der Cone

vermittelst vorgesetzter Stangen und darauf applicirter Hammerschläge verbunden

sind. Er wird sich um so mehr dadurch befriedigt fühlen, wenn er schon einmal

erfahren haben sollte, wie diese unangenehme Methode bei starken Krümmungen der

Röhren und dem dadurch herbeigeführtem Federn gekrümmter Vorsetzstangen nicht einmal

möglich ist, wenigstens ohne Gefahr für die Röhren und Cone nicht angewandt werden

kann.

Ich habe, um bei den Herzen für die Verbindung und Befestigung der hintern Herzplatte

an die vordere gehörig starke und sichere Anker anbringen zu können, zwischen zwei

und zwei Röhrenreihen immer einen größern Zwischenraum gelassen, und dadurch den

Zweck erreicht, daß auf sechs Zoll Entfernung von einander immer eine Verankerung

fällt. In Fig. 25, wo

ein Herz dieses Kessels besonders, und zwar von vorne und geöffnet dargestellt ist,

sieht man bei a und b und

c die weitern Zwischenräume zwischen den

Röhrenreihen und in diesen bei d, e und f die Stelle wo die Anker angebracht sind. Sie bleiben

beim Abnehmen der vordern Herzplatte an der hintern sitzen, durch welche sie mit

vorgeschrobenen starken Muttern verbunden sind. Da wo die Anker an die vordere und

hintere Herzplatte anliegen, haben sie starke Ansätze oder Bünde, die beim

Anschrauben der Muttern fest gegen die Platte gedrückt werden. Wenn die vordere

Platte vor das Herz geschroben wird, so reichen die Anker durch die für sie

bestimmten Löcher derselben, und es werden dann große und starke Scheiben von 3 1/2

bis 4 Zoll Durchmesser zuerst vorgelegt, und nun starke Muttern vorgeschroben. Zur

Dichtung der Bünde der Anker an die innere Fläche der Platten dient eine Mischung

von 1/3 Mennige, 2/3 Kreide und soviel Leinölfirniß, um dem Kitte die gehörige

Consistenz zu geben.Die vordern Bünde der Anker habe ich bei den zuletzt nach diesem Principe

gebauten Kesseln immer so von innen an die vordere Herzplatte angedichtet,

daß ich sie in eine ausgefräsete Vertiefung von 1/8 Zoll der hintern Fläche

der vordern Heizplatte treten ließ, und in diese einen Bleiring zum Zwecke

der Dichtung legte. Diese Art der Dichtung der Anker ist bequemer, als die

oben angegebene, indem sie nach dem Anschrauben der Mutter des Ankers immer

gleich in Ordnung ist, und man nicht nöthig hat das Trocknen des Kittes erst

abzuwarten, welches immer einigen Zeitverlust herbeiführt. Zur Verminderung seiner Sprödigkeit, und zur Verhütung seines Abspringens

dient eine Beimischung von kurzer Wolle zu demselben, die dazwischen geknetet wird.

Am besten ist dazu solche Wolle, die in den Karden der Rauhmaschine nach dem Rauhen

von Coitings zurückbleibt.

Dieser Kitt ist bei Kesseldichtungen überhaupt zweckmäßiger, als der gewöhnliche

Eisenkitt. Er dichtet sehr vollkommen und auf die Dauer, kann eine bedeutende

Temperatur, ja beinahe die Glühhitze vertragen, ohne sehr von seiner Festigkeit und

Dampfdichtheit einzubüßen; verträgt besser das Hämmern am Kessel ohne abzuspringen,

und conservirt das Eisen an der Stelle, wo er angewandt wird, während der Eisenkitt

es sehr angreift und schwächt. Ich bestreiche nach der Vollendung eines Kessels

jetzt alle Fugen innerhalb desselben damit, ja ich lege ihn zuweilen sogar zwischen

die dampfdicht zusammen zu nietenden Flächen, wenn ich einen Kessel von sehr hohem

Drucke gleich völlig dampfdicht haben will. Bei dem Eintreiben der glühenden Nieten

dringt er dann recht vollkommen in alle Fugen ein, und schützt hier den Kessel vor

dem schädlichen Rosten. Der einzige Uebelstand bei ihm ist der, daß er langsamer

trocknet als der Eisenkitt. Man befördert sein Trocknen am besten dadurch, daß man

den Kessel nach vollendeter Aufstellung voll Wasser füllt und unterheizt, so daß der

Kessel auf die Temperatur des unter dem Drucke der Atmosphäre siedenden Wassers

gebracht wird, und erhält ihn dann längere Zeit, etwa 24 Stunden, in dieser

Temperatur. Wie sich von selbst versteht, darf man bei diesem Auskochen des Kessels

aber keinen Druck anwenden, und muß deßhalb das Sicherheitsventil herausnehmen oder

das Dampfrohr öffnen, damit die entwickelten Dämpfe aus demselben einen ganz freien

Abzug haben.

In diesen Herzen sind durchaus keinerlei Leiter nöthig. Die aus den Röhren kommenden

Dämpfe steigen im vordern Herzen ungehindert zu den in die Recipienten führenden

Verbindungscanälen und durch diese in die Recipienten selbst auf, während die

hintern Herzen den Röhren wieder Wasser zuführen.

Die Tiefe der Herzen braucht 6 Zoll nicht zu überschreiten. In manchen Fällen, da, wo

weniger Siederöhren vorhanden sind, kommt man auch reichlich mit vier Zoll aus. Bei

der Anordnung ihrer Tiefe influirt vorzüglich die nöthige Größe der

Verbindungscanäle zwischen Herzen und Recipienten. Die Durchschnittsfläche dieser

Verbindungscanäle sollte zusammengenommen möglicherweise der Summe der

Durchschnittsfläche sämmtlicher Röhrenöffnungen einer Seite (d.h. der in den Conen

befindlichen, oder doch wenigstens 2/3 derselben) gleich seyn.Bei den in neuester Zeit ausgeführten Kesseln dieser Art ist sie theilweise

nur der Hälfte derselben gleich, und hat sich als völlig genügend

erwiesen. Diese Dimensionen gelten sowohl für die Verbindungscanäle der vordern als

der hintern Herzen. Ist noch ein günstigeres Verhältniß herauszubringen, so ist es

um so besser. Man hat dann für eine schnelle und vollkommene Abführung der Dämpfe

aus dem vordern Herzen und eine genügende Speisung derselben durch das hintere Herz

um so weniger Sorge zu tragen.

Der Abzapfhahn für das Wasser im Kessel wird immer am besten ganz unten an dem

hintern Herzen angebracht, weil hier die niedrigste Stelle des Kessels ist, der

Kessel also von hier aus vollkommen abgelassen werden kann.

Der über den Herzen liegende Recipient D ist von

3/8zölligem Eisenbleche dicht und dauerhaft zusammengenietet. In denselben münden

sich hinten und vorne bei d und e der aus dem Herzen kommende Verbindungscanal oder die Canäle, wenn mehrere angewandt

werden, und sind mit ihren großen Schraubenkränzen an ihn sicher und dauerhaft

angeschroben, nachdem von dem obigen Mennigkitte mit Wolle vermischt dazwischen

gelegt ist. Ich lasse diese Verbindungscanäle immer gleich an die Seitenwände der

Herzen angießen, und bemerke hier, daß die des hintern Herzens wegen der niedrigern

Lage desselben länger als die des vordern seyn müssen, bei sechs Zoll langen

Siederöhren (die gewöhnliche Länge) um drei Zoll.

Die in die Recipienten führenden, und in ihren Wänden angebrachten Oeffnungen haben

die Lichtenmaaße der Verbindungscanäle, deren zuweilen 2, wie Fig. 25 zeigt, neben

einander angebracht werden, um mehr Durchschnittsfläche für ihre vereinten

Oeffnungen zu gewinnen, zumal die die vordere und hintere Herzplatte an das Herz

anschraubenden Bolzen durch die Verbindungscanäle gehen und ihren Querschnitt etwas

vermindern, wenn man nicht vorzieht, sie in die vordere und hintere Wand der Canäle

mit Mennigkitt dampfdicht einzuschrauben. Die Löcher für die Aufnahme derselben in

diesen Wandungen müssen dann natürlich mit Gewinden versehen seyn. Die Wandungen der

Verbindungscanäle müssen gehörig stark, wenigstens 1 Zoll dick gegossen werden.

Damit der Recipient oder die Recipienten möglichst viel Wasser fassen, ragen sie

vorne und hinten noch etwas aus dem gemauerten Ofen hervor. Ihre Enden sind, wie

oben schon bemerkt ist, mit angenieteten starken und breiten Ringen verstärkt,

hinter deren innere Kante die früher beschriebenen Hakenschrauben fassen, welche die

Deckel anziehen. Diese Deckel sind halbkugelförmig und stark genug gegossen, um

einem sehr großen Drucke wiederstehen zu können.Sie können aber auch füglich flach gebaut werden, wenn sie gehörig stark

gelassen werden, zumal dann, wenn ein Anker durch die Recipienten gezogen

ist. Da wo sie rund herum mit ihrem Schraubenkranze sich an den Recipienten

anlegen, sind sie vertieft ausgedreht, in welche Vertiefung der dichtende Bleiring

gelegt und der genau auf der Drehbank abgerichtete und angepaßte Rand des

Recipienten durch die Hakenschrauben hineingezwängt wird. Mitten durch beide Deckel

und die Axe des Recipienten geht ein Anker von 1 1/2 Zoll starkem Rundeisen, welcher

innerhalb und zwar an jedem Ende Ansätze oder Bünde hat. Diese drücken, wenn die

Deckel vorgeschroben werden, eine Bleidichtung in eine zu ihrer Aufnahme bestimmte

Vertiefung der Deckel ein. Da wo der Anker die Deckel durchbohrt, sind diese stärker

gegossen, so daß die äußeren Muttern des Ankers auf einem starken Ansatze des

Deckels zu ruhen scheinen, dessen Fläche für die Aufnahme der Mutter natürlich

gerade abgerichtet seyn muß.Bei Recipienten von kleineren Durchmessern (bis zu 14 Zoll hinauf) können die

Anker füglich wegbleiben. Man richtet die Deckel ganz so ein, wie ich sie in

meinem Hauptwerke bei Gelegenheit des Kessels N,

und zwar bei dem Verschluß der obern Röhren beschrieben und abgebildet

habe.

Wegen des durch den Recipienten geführten Ankers muß der Schwimmer doppelt seyn, so

daß auf jeder Seite desselben einer sich bewegt. Jeder dieser Schwimmer kann

deßhalb, einzeln betrachtet, von geringern Dimensionen seyn. Ich nehme jeden circa 9

Zoll lang und 4 Zoll breit und 3 Zoll hoch oder dick, und lasse alle Ecken daran

abrunden, und das Ganze mit Messingdraht überspinnen. Ich lasse nach meiner jetzigen

Construction die Schwimmer mit einer quer durchgehenden darin fixirten eisernen

Achse versehen, die sich in einer Gabel an dem Schwimmerhebel dreht, so daß er

leicht und frei und ohne namhafte Reibung herumschwingen kann. Zwischen

Gabelschenkel und Schwimmer lasse ich auf der durchgehenden und in dem Schwimmer

fixirten Welle eine kleine Scheibe von 1/4 Zoll Breite anbringen, die den Schwimmer

verhindert an der Gabel zu streifen, und so sich fest zu stellen. Diese Vorrichtung

hat viele Vorzüge vor meinen frühern Schwimmern. Ein solcher Schwimmer liegt immer

flach und auf dem Wasser, wodurch er mehr Schwimmkraft und Empfindlichkeit eine

ausgedehntere Bewegung gewinnt. Eine Vergleichung von Fig. 29 und 30 mit Fig. 14 Tab. I

meines Hauptwerkes wird hierüber keinen Mechaniker im Zweifel lassen. In den erstern

Figuren habe ich das Ende des Schwimmerhebels besonders vorgestellt, und zwar in

Fig. 29

von der Seite und Fig. 30 von oben. a ist ein Theil des Hebels.

Sein gabelförmig geformtes Ende bildet die beiden Schenkel b und c. Zwischen diesen schwingt der

Schwimmer d mit den beiden Zapfen e und f der durch seinen Körper gehenden

eisernen, und in ihm befestigten Welle; g und h sind die kleinen oben erwähnten Scheiben, die den

Schwimmer in der gehörigen Entfernung von den Gabelschenkeln halten.

Die beiden Schwimmerhebel sind hier auf eine Welle aufgezogen, die sich in zwei

innerhalb des Recipienten angeschrobenen Stützen dreht. Diese Welle hat zugleich in

ihrer Mitte zum Zweck der Bewegung des Drahtes einen eigenen kurzen Hebel von solcher Ausdehnung,

daß seine Länge derjenigen Entfernung gleich ist, in der der Aufhängepunkt des

Drahtes vom Hypomochlio des frühern in meinem Hauptwerk beschriebenen und

abgebildeten Schwimmerhebels lag. Daß jeder Schwimmerhebel hier auch ein eigenes

Gegengewicht tragen müsse, halte ich für überflüssig zu bemerken. Die Einrichtung

des Drahts, seiner Stopfbüchse und des äußern Zeigers ist ganz so, wie sie im

Hauptwerke angegeben ist, und enthalte ich mich daher aller nähern Beschreibung.

Auch das Sicherheitsventil dieses Kessels ist von meinen frühern Apparaten dieser

Art durchaus in keiner Weise verschieden.

Damit die beiden Schwimmer in ihrer Bewegung nicht gegen den durch den Recipienten

gelegten großen Anker stoßen, und dadurch festgestellt werden können, sind an dem

Anker zwei Leiter von 1/8 Zoll starkem Bleche angebracht. Man sieht selbige in Fig. 24 bei

n, n, in welcher Figur man überhaupt den doppelten

Schwimmerapparat in der Endansicht abgebildet findet.

Man wird gewiß jetzt, da man eine nähere Einsicht in die Construction dieses Kessels

gewonnen hat, mit mir einverstanden seyn, daß meine Behauptung: er sey einfacher und

leichter als die frühern Herzkessel herzustellen, völlig begründet sey. Dieser

Vorzug ist aber nicht der alleinige Grund, weßhalb ich ihn ganz besonders empfehle,

sondern mehr ist es noch seine Vollkommenheit hinsichtlich einer reichlichen

Dampfentwicklung. Er übertrifft hierin alles, was ich bisher von Herzkesseln erfuhr.

Die Hitze wird auf ihn in einer so ökonomischen Weise angewandt, daß auch nichts

davon entwischen kann. Sie muß sämmtliche Röhren innig umschlungen haben, bevor sie

in den Schornstein tritt, und da hier große Feuerberührungsflächen in einen kleinen

Raum zusammengedrängt sind, so daß die auf sie eindringende Hitze auf diesen

kleinern Raum concentrirt erscheint, und in dieser Concentration auf dünne Schichten

Wasser einwirkt, von denen die erhitzten jeden Augenblick mit neuen weniger

erhitzten wechseln, da ferner so eine innige Berührung der Heizfläche der Röhren mit

dem Wasser erhalten wird, so muß die Wirkung eine sehr vollkommene seyn, ohne daß

irgend eine Gefahr, als Entblößung der Wände der Röhren von Wasser, zu starke

Erhitzung und zu schnelle Zerstörung derselben eintritt. Wie sicher, wie sachgemäß

erscheint hier die Art der Dampfentwicklung gegen die der Locomotivröhren. Diese

empfangen bloß eine Hitze, die parallel mit den Wänden ihrer Röhren schnell

vorüberstreicht, also wenig Zeit gewinnt sich gehörig abzusetzen, zumal die Röhren

kurz sind, und der Zug gebläseartig ist. Für jede höherliegende Reihe wächst die Gefahr, daß

das Wasser aus den Zwischenräumen zwischen den Röhren ausgetrieben, und so eine

Ueberhitzung derselben herbeigeführt werde, und dieß umsomehr, als die obern

Röhrenreihen die intensivste Hitze empfangen. Dazu kommt, daß das nach oben

herausgetriebene Wasser nicht einmal gehörig nach unten zurückfließen kann, da die

Röhren bis dicht an die Wand des großen Kesselcylinders heranliegen, und die hier

stattfindende Strömung der aufsteigenden Dämpfe den Zurücktritt des Wassers zu dem

Grunde des Kesselcylinders verhindert, und seinen Wiedereintritt in die Circulation

gewaltsam hemmt – eine Strömung, die hier eben so stark, wie in der Mitte des

Röhrenknäuels seyn dürfte. In meinem Kessel empfängt jedes Rohr sein reichliches

Wasser; dieses kann ihm nie ausgehen, denn in dem Maaße als die entwickelten Dämpfe

es auf dem höherliegenden Ende der Röhren austreiben, strömt es von unten wieder

nach. Hier wird aber sein Zufluß auf keine Weise gestört, weil das durch Wallungen

nicht getrübte Wasser des hintern Herzens die allgemeine Strömung durch den ganzen

Kessel mehr befördert als aufhält. Hier sind die untern Röhren am meisten dem Feuer

ausgesetzt, empfangen also die intensivste Hitze, und gerade in diese tritt das

Wasser unter dem größten Druck und unter der niedrigsten Temperatur, indem die

kältern Wasserschichten immer auf den Grund des hintern Herzens niedersinken werden.

Werden endlich einmal bei zu niedrigem Wasserstande Röhrenlagen von Wasser entblößt,

so sind es die obern, welche die wenigste Hitze empfangen. Es ist dieß vorzüglich

wichtig für die Schiffskessel, die vielen und großen Schwankungen ausgesetzt sind.

Kurz an allen Stellen dieses Kessels ist eine wohlthuende Circulation des Wassers

thätig, wobei die in den Röhren sich entwickelnden und aufsteigenden, und in das

vordere Herz tretenden Dämpfe das Agens sind. Diesem Antriebe widersteht nichts, er

treibt das Wasser des vordern Herzens in den Recipienten, von welchem es wieder nach

Absetzung seiner Dämpfe an den Dampfraum durch die hintern Verbindungscanäle in das

hintere Herz, und so von hinten in die Röhren zurücktritt. Alles geht hier so

geregelt, so sicher, so gefahrlos, so ruhig von statten, daß man es nicht besser

wünschen kann.

Wegen der so sehr vollkommenen Circulation des Wassers in diesem Kessel kommt es nun

auch, daß beim Anheizen desselben die ganze Wassermasse desselben so gleichmäßig und

in so ungewöhnlich kurzer Zeit erhitzt wird. Beim hiesigen Schiffskessel werden vom

Anheizen an bis zur Entwicklung der Dämpfe von 8 Atmosphären Druck nur wenige

Minuten über eine halbe

Stunde erfordert, ein Umstand, der in Absicht auf Brennmaterialersparung von

höchster Wichtigkeit ist.

Um nun im Recipienten die Absonderung der Dämpfe vom Wasser zu erleichtern und die

Gefahr eines Uebersprudelns des letztern in das Dampfrohr möglichst zu verhüten,

kann man gleich hinter der Mündung des vordern Verbindungscanals in dem Recipienten

eine aufrechtstehende, möglichst dicht an die Wände des Recipienten anschließende

Platte von Eisenblech q, Fig. 23, anbringen und in

dieser Stellung an dem Anker befestigen. Dieselbe muß siebartig durchlöchert seyn,

und unten zum Zweck einer bessern und freiem Circulation des Wassers eine größere

liegend ovale Oeffnung von 7 Zoll langem und 4 Zoll kurzem Durchmesser haben; ihre

siebartigen Löcher müssen aber, um dem Wasser und den Dämpfen möglichst Durchgang zu

eröffnen, wenigstens 1/4 Zoll Durchmesser halten und sehr dicht neben einander

gestellt seyn. An dieser Platte bricht sich der Dampfbrudel in der Weise, daß die

einzelnen Dampfkugeln in den Löchern zersplittert werden, und die Dämpfe durch die

Löcher gehen, während das Wasser todt in den Recipienten zurückfällt. Statt dieser

Platte kann man auch, und zwar noch besser, ein Drahtgitter von starkem

Messingdrahte und ungefähr 4 Maschen aus den Zoll nehmen, welches man in einem

starken eisernen Ringe befestigt und mit diesem in den Recipienten einschiebt. Ein

solches Gitter zersplittert die Dampfkugeln wegen seiner viereckigen Maschen noch

besser als die Platte, und eröffnet den Dämpfen und dem Wasser viel mehr

Durchgangswege. Man sieht beide Vorrichtungen, die Platte mit Löchern und das Sieb

in Fig. 25

abgebildet, und zwar in dem Recipienten A die Platte, im

Recipienten B das Gitter. In A sieht man die siebförmigen Löcher und das große ovale Loch. Dasselbe muß

so groß seyn und so niedrig gelegt werden, daß es immer unter dem Wasserspiegel des

Recipienten bleibt. Bei solcher Größe und Lage desselben ist wenig Gefahr vorhanden,

daß viel Dämpfe mit dem Wasser durch dasselbe bringen, und das Wasser im übrigen

Recipienten aufregen.Diese siebförmige Platte oder dieses Sieb sind nicht durchaus nöthig, aber

immer sehr nützlich. Sie vermindern die Bewegung im Wasserspiegel des

Recipienten auf eine so auffallende Weise, daß der Schwimmer fast gar keine

Schwingungen, wenigstens ganz unbedeutende, ja beinahe unmerkliche, macht.

Dieß ist mir besonders in dem Dampfkessel des hiesigen Dampfschiffes, der

nur sehr kleine Recipienten hat, und an einem Kessel, den ich dem Hrn.

Maschinenbauer Hummel in Berlin lieferte,

bemerkbar geworden. Bei einem so ruhigen Wasserstande ist jedes Ueberkochen

von Wasser in die Maschine, wenn anders dem Dampfrohre auf dem Recipienten

die richtige, in meinem Hauptwerke näher bezeichnete und motivirte Stellung

angewiesen ist, unmöglich gemacht. Die Befestigung der siebförmigen Platte

ist da, wo ein

Anker durch den Recipienten geht, von mir so angeordnet, daß sie mit einer

in ihrem Mittelpunkte angebrachten Hülse auf den Anker geschoben ist und

sich gegen einige in der Wand des Recipienten befestigte Stifte stützt,

wodurch sie sattsam fixirt wird. Der Anker darf in diesem Falle aber kein

Bund am Deckel haben. Dieses würde nämlich das Aufschieben der Hülse auf

denselben hindern. Er geht dann frei durch ein Loch des Deckels, der auf der

Außenseite einen starken Ansatz mit einer stopfbüchsenartigen Vertiefung

hat, in welche ein starker Ring durch eine auf den Anker geschrobene Mutter

hineingezwängt wird. Dieser Ring preßt eine Bleidichtung um die Stange, die

hier glatt ist, dampfdicht herum. In Fig. 30, Tab. I,

sieht man diese Vorrichtung zur Dichtung des Ankers im Deckel im senkrechten

Durchschnitte, welche die Sache genügend erläutern dürfte. Ich bemerke nur,

daß hier a der starke Ring, b die Mutter ist, welche die Bleidichtung c in die stopfbüchsenartige Vertiefung d des Deckels um den Anker dicht zusammenpreßt.

Wo der Anker fehlt, gebe ich der siebförmigen Platte in ihrem Centrum einen

Stiel, der sich gegen den Deckel des Recipienten stützt, und vereinigt mit

den vorhergenannten Stiften diese in ihrer Stellung erhält. Auf jeden Fall

muß die Befestigung der siebförmigen Platte immer so geschehen, daß sie nach

Abschraubung des Schlußdeckels der Recipienten leicht herausgenommen, und im

Falle der Noth gereinigt werden kann.

Dieser Kessel bietet nicht die geringste Gefahr dar. Herzen und Recipienten sind von

einer Stärke gebaut, und letzterer von einem Durchmesser, daß sie einen sehr

bedeutenden Druck, wenigstens einen weit höhern als den gesetzlichen Druck ertragen

können. Beide Theile bleiben auch in einem erprobt sichern Zustande, weil die Hitze

wenig darauf einwirkt, oder doch nur in einem Grade, die das Metall dieser Theile in

keiner Weise angreift. Die Siederöhren sind also der einzige Herd der Gefahr, indem

allein auf sie das Feuer mit Intensität einwirkt und ihre Wände nach und nach

zerstört; sie sind aber von einem so kleinen Durchmesser, daß selbst ein Aufreißen

derselben keine Gefahr erzeugen kann, und an mehr als ein Aufreißen derselben dürfte

nicht zu denken seyn. Entsteht aber wirklich einmal ein Riß in denselben, so können,

selbst in dem Falle daß der Riß ziemlich bedeutend wäre, Dampf und Wasser des

Kessels keine Zerstörungen anrichten, indem ihr Ausströmen durch die geringe Größe

der Oeffnung in den ringförmigen Keilen oder Conen begränzt ist. Beide würden aber

auch bei ihrem Hervordringen zuerst das Feuer auslöschen und so die Quelle einer

weitern Dampfentwicklung verstopfen, während sie zugleich durchs Auslöschen des

Feuers jede Gefahr eines Ausglühens des leer gewordenen Kessels entfernen. In unserm

ersten Schiffskessel kamen mehrere Risse an seinen Siederöhren, die von einer sehr

mittelmäßigen Qualität und schlecht geschweißt waren, vor, alle traten aber auf eine

kaum bemerkbare Weise ein. So heben also diese Röhren die Gefahr einer Explosion

gänzlich, und zwar noch in einem höhern Grade als die vierzölligen Röhren meiner

frühern Herzkessel. Bei solchen Umständen ist ein hoher Druck der Dämpfe durchaus

kein Gegenstand der Furcht und Gefahr mehr.

Ich kann hier nicht unbemerkt lassen, daß selbst ein etwaiges Glühendwerden der

Siederöhren bei fehlendem Wasser im Kessel keine dergleichen fürchterlichen

Explosionen herbeiführen kann, als man an andern Kesseln erfahren hat, wenn über den

glühenden Boden wieder Wasser spritzt oder überwallt. Die Röhren haben nämlich so

dünne Wände, daß beim Wiedereindringen von Wasser in den Kessel keine große und

gefährliche Dampfentwicklung entstehen kann, wenigstens keine so bedeutende, daß der

dabei erzeugte Dampf nicht durch das Sicherheitsventil entfernt werden könnte.

Uebrigens ist es aber auch nicht leicht denkbar, daß je die untern Röhren ganz von

Wasser entblößt werden sollten, indem ein solches Ereigniß doch nur durch einen kaum

möglichen Grad von Unaufmerksamkeit von Seiten des Heizers herbeigeführt werden

könnte. Werden aber nur die obern Röhrenlager von Wasser frei, so dürften diese, wie

schon gesagt ist, keinen übermäßigen Grad von Hitze annehmen, und deßhalb um so

weniger eine gefährliche Dampfentwicklung fürchten lassen, wenn das Wasser wieder in

sie eindringt.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Heft.)

Tafeln