| Titel: | Bemerkungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche, Erfindungen und Verbesserungen auf dem Felde derselben berührend; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg-Schwerin). |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 112, Jahrgang 1849, Nr. XVII., S. 82 |

| Download: | XML |

XVII.

Bemerkungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine

neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche, Erfindungen und Verbesserungen auf dem

Felde derselben berührend; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg-Schwerin).

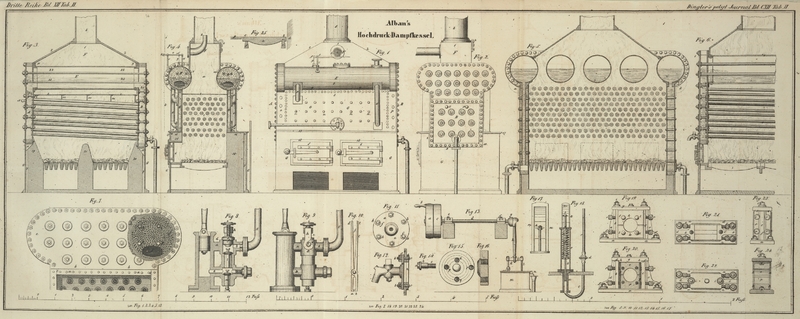

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

(Fortsetzung von S. 15 des vorigen Heftes.)

Alban, über Hochdruckdampfmaschinen.

Es ist oben schon einmal erwähnt worden, daß in den Siederöhren nicht leicht

Kesselstein angetroffen werbe. Es wird dieß theils durch die große Strömung in

denselben und den hohen Grad auf sie einwirkender Hitze erklärt, theils dadurch, daß

Strömung und Hitze in ihrer vereinten Einwirkung ein Lockerwerden und Abspringen

desselben bewirken, wo er dann in die Herzen übergeführt und hier, wie man es nennt,

durch Abzapfen von Wasser herausgeblasen oder auch durch kleine Thüren

herausgenommen werden kann, die man in der vordern untern Wand der Herzen anbringt.

Solche Thüren sind an meinem neuen Schiffskessel auf eine sehr zweckmäßige und

bequeme Weise angelegt. Beide Herzen haben nämlich Abzapfhähne (gewiß in mancher

Beziehung eine löbliche Einrichtung), und diese sind an eine runde Scheibe

geschroben, welche die Thür bildet, und durch Schrauben dampfdicht an die vordere

Herzplatte angezogen wird. Hat man nun während des Ganges der Maschine öfters etwas

Wasser ausgeblasen, und es bleibt Kesselstein zurück, so wird dieser durch die beim

Ausblasen entstandene Wasserströmung nach dem Hahn hingerissen werden, und sich

vorzugsweise um die innere Oeffnung desselben sammeln. Bei Hinwegnahme der Thür mit

dem Hahne liegt dann dieser sich gesammelt habende Kesselstein ganz in der Nähe und

kann bequem durch dieselbe herausgenommen werden. Diese Einrichtung hat zugleich

noch den großen Vortheil, daß der Abzapfhahn, wenn er sich einmal durch Kesselstein oder

sonstigen Schmutz verstopft hätte, beim Abnehmen der Thüre leichter gereinigt werden

kann, indem nun auch zu seiner hintern, in das Herz mündenden Oeffnung zu kommen

ist.Sonderbarer Weise häuft sich der Kesselstein am meisten immer in den

Recipienten, und zwar in der Nähe derjenigen Oeffnung derselben an, welche

die Dämpfe aus dem vordern Herzen in jene überführt. Er findet sich dann

aber, und zwar als eine lose bröckliche Masse, die grobem Lehm in manchen

Fällen nicht unähnlich sieht, nicht immer auf dem Boden der Recipienten

angesammelt, sondern in den meisten Fällen an der Decke derselben, und zwar

gegen ihre Schlußdeckel zu, so daß er an diesen seine Hauptbasis hat und nun

die ganze, durch den Deckel und die obere Recipientenwand entstehende Ecke

auskleidet. Er ist, selbst bei Speisung der Kessel mit hartem Brunnenwasser,

dann so locker, daß er sehr leicht mit der Hand weggebrochen werden kann,

vorzüglich in dem Falle, daß von Zeit zu Zeit ein wenig grobes,

ungesichtetes Roggenmehl (sogenanntes Schrot) und Weizenkleie in die Kessel

gethan wird, die beide in ihrer Verbindung das Wasser schleimig und so den

Kesselstein in denselben mehr schwebend erhalten.Das Eingeben von Roggenmehl und etwas Weizenkleie in die Kessel nach dem

jedesmaligen Reinigen derselben hat noch den wichtigen Nebennutzen, daß die

Kessel bei ihrer Anwendung sich immer sehr dicht erhalten, und daß man dann

nicht nöthig hat die von mir schon in meinem Hauptwerke gegebene Regel zu

befolgen, öfters etwas Wasser aus dem Kessel abzulassen.

Da der Fall eintreten kann, daß solche Thüren öfters weggenommen werden müssen, so

ist ihre Dichtung durch einen Bleiring zu besorgen. Die dieselbe anziehenden Bolzen

schraube ich in die Herzplatte fest und verniete sie auf der innern Fläche

derselben. Wenn die Thür über diese Schrauben geschoben ist, werden auswendig

Muttern vorgeschroben. Eine solche Einrichtung der Schrauben ist nöthig, damit ihre

Befestigung an die Platte gehörig dampfdicht werde. Gewöhnlich niete ich auf die

innere Fläche der Herzplatte um das Loch herum noch einen wenigstens 1/4 Zoll dicken

Verstärkungsring fest, um für die Befestigung der Schrauben in der Platte mehr

Gewinde zu erlangen. Um ihre Dampfdichtigkeit vollkommen zu machen, schraube ich sie

mit dünnem Mennigkitt ein.

In Fig. 11,

Tab. II, ist eine solche Thür mit dem Abzapfhahne von vorne und Fig. 12 im

perpendiculären Längsdurchschnitte vorgestellt. a ist

hier die Thür; b, b, b sind die sie anziehenden

Schrauben. Man sieht ihre Construction bei c, c, c, Fig. 12, ganz

deutlich; d ist der hinter die vordere Herzplatte e genietete Verstärkungsring für die Schrauben; f, f sind die vorgeschobenen Muttern, g ist der Hahn, h der innere

Raum des Herzens.

Es ist nun noch ein wichtiger Punkt bei diesem Kessel zu besprechen, nämlich die

Frage zu beantworten, ob bei einer Befestigung der Siederöhren an ihren beiden

Enden wirklich eine schädliche und gefährliche Spannung, wodurch die einzelnen

Röhren sich leicht in ihren Nietstellen lösen und undicht werden, herbeigeführt

werde. Allerdings scheint bei dieser Anordnung des Kessels eine solche Spannung

unvermeidlich zu seyn, es sind aber Umstände vorhanden, welche die Gefahr mildern,

ja wohl ganz aufheben dürften. Diese sind folgende:

1) Die Siederöhren sind von Eisen, also mit dem Kessel von gleichem Metalle, wodurch

ihre Ausdehnung durch die Hitze mit der des Kessels auf möglichst gleichen Fuß

gestellt wird.

2) Die Herzen sind erst in einer ziemlichen Entfernung von den Röhren unter einander

verbunden, nämlich durch den oder die Recipienten. Es wird hiedurch eine geringe

Nachgiebigkeit, wenigstens so viel derselben möglich, als bei eisernen Röhren wegen

ihrer gleichen Ausdehnung mit den Recipienten angenommen werden kann.

Obgleich diese Gründe bei dem Bau des ersten Kessels mich einigermaßen beruhigten, so

kann ich doch nicht läugnen, daß ich mit etwas Bangigkeit seinen ersten Resultaten

entgegensah. Zwar hatte ich schon von andern Maschinenbauern viel davon sprechen

hören, daß eiserne Röhren bei den Locomotivkesseln an ihren Verbindungsstellen sich

besser dicht halten sollen als die frühern, und noch jetzt vielfältig gebräuchlichen

messingenen, aber ich wollte doch erst durch eigene Erfahrung von der Richtigkeit

dieser Aussage überzeugt werden. Diese Erfahrung hat sich nun endlich entschieden

für die Zulässigkeit einer solchen Anordnung der Röhren erklärt, und es waltet bei

mir kein fernerer Zweifel ob, daß unter den obigen günstigen Umständen Kessel, nach

diesem meinem neuen Principe gebaut, vollkommen dauerhaft und zuverlässig genannt zu

werden verdienen, und nicht den vielen Reparaturen unterliegen, denen die frühern

Locomotivkessel ausgesetzt waren. Ich stehe daher nicht an, auch in dieser Beziehung

hier ihr Lob zu predigen, und ihre Anfertigung allen denen vorzugsweise

anzuempfehlen, die sich auf das Feld des höhern Druckes wagen, und sich von allen

den großen Vortheilen desselben näher überzeugen wollen.

Die Frage, ob die eisernen Siederöhren lange von Bestand sind, kann ich in diesem

Augenblicke noch nicht genügend beantworten, indem meine Erfahrung über diesen Punkt

noch nicht weit genug reicht. Ich wüßte indessen nicht, warum sie unter solchen

Verhältnissen, worunter sie bei meinem Kessel wirken, und bei denen eine

Ueberhitzung derselben fast unmöglich gemacht wird, nicht dauerhaft seyn sollten.

Halten sie bei den Locomotiven schon eine ganz geraume Zeit aus, so werden sie es um

so mehr bei meinem Kessel thun, bei welchem sie theils einem ruhigen Feuer ausgesetzt sind,

theils aber auch immer genügend Wasser enthalten und keine Gefahr vom Kesselsteine

zu bestehen haben. Daß ihre Wände nur dünn sind, ist kein Grund, bei ihnen eine

geringere Dauerhaftigkeit anzunehmen, zumal eiserne Röhren durch die aus den

Steinkohlen und Kohks sich entwickelnde schweflige Säure weniger angegriffen werden

als kupferne und messingene Röhren. In meinem Hauptwerke habe ich schon erschöpfend

auseinandergesetzt, wie Röhren von geringerer Wanddicke durchaus keiner schnellern

Zerstörung unterliegen als stärkere.Seit ich dieß zuerst niederschrieb, hat ein dreijähriger Gebrauch unseres

Dampfschiffkessels, sowie ein einjähriger ununterbrochener Betrieb eines

andern Kessels dieser Art dargethan, daß die Röhren nur sehr langsam

destruirt werden. An beiden Kesseln sind sie nämlich noch beinahe wie neu.

Was an den Röhren des erstern Kessels an Destruction bemerklich ist, rührt

bloß von dem längern Stillstande desselben während dreier oder vier

Wintermonate her, in denen das Schiff nicht in Fahrt ist, und während

derselben die im Schiffe stagnirende feuchte Luft sie immer mit einer dünnen

Rostschicht überzieht, die aber wegfallen würde, wenn der Kessel, wie in

meinem Etablissement, in stetem und unausgesetztem Gebrauch wäre.

Aber auch in dem Falle, daß die Röhren viele Nachhülfe erforderten, von wie wenigem

Belange kann diese seyn? – wie leicht und mit wie geringen Kosten besorgt,

von wie unbedeutendem Einflusse auf den übrigen Kessel?! – Wird einmal ein

Rohr oder werden mehrere derselben schadhaft, so sind solche mit sehr leichter Mühe

und ohne großen Zeitverlust herauszunehmen und auszubessern, oder mit neuen zu

vertauschen, die man immer von gehöriger Länge, und zum Einsetzen schon vollkommen

vorgerichtet vorräthig halten kann. Dazu kommt, daß eiserne Röhren keinen großen

Werth haben, und mit der Zeit gewiß noch immer billiger werden, da ihre Fabrication

bei der immer mehr steigenden Nachfrage darnach noch mehr vervollkommnet,

vereinfacht und ausgedehnter betrieben werden dürfte. Bis jetzt gibt es in England

nur erst wenige Fabriken, die sie anfertigen, weil die Sache noch Gegenstand eines

Patentes ist, aber bald dürfte ihre Fabrication die Aufmerksamkeit der Speculanten

mehr auf sich ziehen. Durch größere Concurrenz werden die Preise aber sinken. Es ist

zu verwundern, daß man in Deutschland bis jetzt noch nicht angefangen hat diesen

Fabricationszweig, der jetzt sehr einträglich seyn muß, zu cultiviren. Gewiß wäre

derselbe von einem intelligenten Unternehmer leicht auf Deutschland zu verpflanzen,

zumal hier das englische Patentgesetz keinen hemmenden Einfluß übt. Es könnte ja

irgend Jemand in den größern deutschen Staaten ein Einführungspatent darauf nehmen.

Er würde gewiß ein ganz vorzügliches Geschäft machen. Bis jetzt hört man aber nicht,

daß ein einziger

Eisenfabrikant irgend einige Aufmerksamkeit darauf gelenkt hätte, und Deutschland

muß England in diesem Artikel immer noch zinsbar bleiben. An Materialien, namentlich

an gutem Eisen dazu fehlt es an manchen Orten in Deutschland gewiß nicht. Ich bin

sehr geneigt, einen Hauptgrund zur Erklärung dieser langen Zögerung in dem Umstande

zu suchen, daß viele Locomotivenfabrikanten, sey es aus Aengstlichkeit oder

Gewohnheit, ob mit oder ohne Grund, noch immer die messingenen Röhren den eisernen

vorziehen, zum Theil sich wirklich ernsthaft sträuben davon abzugehen, wenn gleich

die englischen Locomotiven alle nach und nach schon eiserne Röhren erhalten, und,

wie ich höre, die neuesten Stephenson'schen Maschinen

dieser Art sämmtlich damit ausgerüstet sind. Die Sache muß jetzt jedoch bald eine

andere günstige Wendung nehmen, da sie in mancher Beziehung gewiß von sehr großer

Bedeutung ist.

Da nun das Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Röhren so wenig Mühe und

Geschicklichkeit erfordert, und mit so geringem Zeitverluste verbunden ist, auch

verhältnißmäßig unbedeutende, und in der Zukunft immer unbedeutender werdende Kosten

verursacht, so ist die Erhaltung meiner neuen Kessel selbst von wenig

kunstverständigen Menschen zu besorgen, wenn nur dahin gesehen wird, daß die übrigen

Theile des Kessels (Herzen und Recipienten) so viel wie möglich vor der Einwirkung

schädlicher Potenzen bewahrt werden, wozu ich vorzüglich eine durch Vernachlässigung

eines richtigen Wasserstandes herbeigeführte Ueberhitzung ihrer Wände und eine

Versäumung ihrer zeitgemäßen Reinigung rechne. Werden Herzen und Recipienten gehörig

gehalten, so ist bei ihnen nach meiner Ueberzeugung wenigstens auf eine Dauer von

mehreren zwanzig Jahren zu rechnen, vorzüglich wenn man ihre innern Wände nach

gehöriger Reinigung zuweilen wieder mit Firniß überzieht, um sie gegen den Rost zu

schützen. Das Verkitten dieser Theile mit Mennigkitt statt des früher angewandten

Eisenkittes ist schon ein großer Schritt zu ihrer Erhaltung vorwärts, indem dieser

die Wände und Fugen gegen die Einwirkung des Rostes schützt. Die einzigen Theile

dieser Apparate, die einer intensiven Hitze ausgesetzt sind, ich meine die hintern,

nach dem Heizraum des Ofens hinsehenden und die Röhren eingenietet enthaltenden

Herzplatten kann man leicht mit andern auswechseln, ohne den übrigen Kessel aus dem

Ofen zu nehmen. Man schraubt nach Herausnahme der Siederöhren nur die Herzen von den

Recipienten ab, was gar keine Schwierigkeiten verursacht, wenn man denjenigen Theil

des Ofens, der diesem Geschäfte im Wege steht, und nur ein sehr kleiner Theil

desselben ist, abbricht, oder läßt die Herzen in ihrer Stellung, nimmt bloß ihre hintere Platte weg, und

bringt, nachdem man eine neue angeschroben hat, alles wieder an Ort und Stelle und

restaurirt den Ofen da wo es nöthig ist. Sehr zweckmäßig wird es seyn, die

Erneuerung der Platten von einer Erneuerung der Röhren abhängig zu machen. Man hat

dann vielleicht nur nöthig, einige wenige später eingesetzte Röhren der Ersparung

wegen beizubehalten, kann das Geschäft der Reparatur daher als vollständiger

ansehen. Die alten Röhren, die man zu erhalten wünscht, werden durch das oben

beschriebene Instrument sehr leicht und ohne alle zu befürchtende Beschädigung

herausgenommen, und können ohne Nachtheil wieder eingesetzt werden, wobei man nur

dahin sehen muß, daß sie in die obersten Röhrenreihen gebracht werden, wo sie dann

vielleicht mit den neu eingesetzten noch gleiche Zeit aushalten, indem sie hier

einen geringern Hitzegrad erfahren und daher länger conservirt werden können.Wenn die Röhren nicht überhitzt werden, so halten sie sich immer in ihrer

geraden Richtung. Senkungen an denselben sah ich nur dann, wenn sie in Folge

eines vernachlässigten und deßhalb sehr gesunkenen Wasserstandes im Kessel

geglüht hatten. Dadurch, daß auf die hintern Platten der Herzen, in denen

die Röhren befestigt sind, ein geringerer Dampfdruck als auf die vordern

fällt, indem die Lichtenquerschnitte der Röhren das Areal der hintern

Herzplatten vermindern, werden die Röhren auch immer in einem gewissen Grade

der Streckung erhalten. Der Dampfdruck sucht unter solchen Umständen nämlich

die beiden Herzen mit ziemlicher Gewalt weiter von einander zu

entfernen.**Diese Gewalt wird ausgedrückt durch die Summe aller Lichtenquerschnitte der

Röhren oder vielmehr ihrer kreisförmigen Cone, multiplicirt mit dem im

Kessel stattfindenden Drucke der Dämpfe auf den Quadratzoll.

Die Länge der Röhren nehme ich, wie ich oben schon berührt habe, nicht gerne über 6

Fuß. Will man weiter hierin gehen, so kann man die Röhren lieber von ein wenig

größerm Durchmesser nehmen. Die Gründe dafür habe ich oben bereits angegeben.

Sollten diese nicht statthaft seyn, und eine spätere Erfahrung sich zu Gunsten

längerer Röhren (vorzüglich zu Kesseln von größerm Kaliber, denn bei kleinen kommt

man mit 6füßigen Röhren vollkommen aus) aussprechen, so habe ich, da diese Erfahrung

bis jetzt noch fehlt, hier so viel möglich Vorsicht zu gebrauchen für nothwendig

gehalten.Bei dem Kessel des Hrn. Hummel in Berlin habe ich

7 Fuß lange Röhren versucht, indem bei demselben nur ein sanfter Zug

angewendet wird. Unter solchem Verhältnisse würde ich jetzt sogar 8füßige

versuchen, namentlich auf Schiffen.

Ueber die zweckmäßigste Anzahl der Röhrenlagen über einander hat der neue

Schiffskessel insofern entschieden, als er gezeigt hat, daß acht Reihen hinreichen, die Hitze des

Feuerherdes hinreichend zu absorbiren. Einen Maaßstab muß hier immer die den Ofen

verlassende und in den Schornstein entweichende Hitze geben, welche die Temperatur

des Kessels und der in ihm entwickelten Dämpfe wenig oder gar nicht übertreffen

darf. Bei größern Feuerplätzen und intensiverm Feuer dürften jedoch auch zehn Reihen

ohne Nachtheil Anwendung finden.Ich habe früher die Regel aufgestellt, daß an allen Kesseln nach dem Principe

von Nr. 2 meines Hauptwerkes die Hitze bei Durchwanderung der Röhrenreihen

ungefähr immer mit einer gleich ausgedehnten Röhrenfläche zu thun haben

müsse, oder, besser ausgedrückt, einen gleich langen Weg an den Röhren

selbst hinauf mache, so daß bei diesem neuesten Kessel eigentlich an der

Zahl der Röhrenreihen über einander das ergänzt werden müßte, was den Röhren

an Durchmesser abgeht. Nach dieser Regel würden also an demselben doppelt so

viel Röhrenreihen über einander liegen müssen als an den Kesseln (Nr. 2)

meines Hauptwerkes. Der Schiffskessel hat mich hier indessen belehrt, daß

diese Regel nicht zu strenge auszuführen sey, und zwar hat die Noth mir

wieder zu dieser Erfahrung verholfen, insofern der Raum auf dem Schiffe

fehlte, mehrere Röhrenreihen über einander anzubringen. Obgleich der Zug

unter dem Schiffskessel einigermaßen gebläseartig ist, so entweicht doch die

Hitze in den Schornstein nur unter einer Temperatur, die den

Oelfarbenanstrich des Rauchkastens und Schornsteins völlig ungefährdet läßt.

Ein Grund dieser Erscheinung liegt wahrscheinlich in der engern Stellung der

Röhren unter einander, wobei die Hitze in dünnern Strömen aufsteigt, und in

ihrem Striche kürzer gebrochen wird, folglich mehr an die Röhren heran und

gegen dieselben gedrängt wird, und es wird die Sache sich vielleicht etwas

anders verhalten, wenn die Röhren so weit aus einander gelegt werden, wie es

jetzt von mir geschieht. Der in meinem Etablissement arbeitende Kessel

sowohl, als der Hummel'sche scheinen diese

Vermuthung einigermaßen zu bestätigen, indem sie in Absicht auf

Brennmaterialersparung nicht die günstigen Resultate wie der Schiffskessel

geben, auch die Temperatur der in den Schornstein entweichenden Hitze bei

ihnen unläugbar höher als bei jenem ist. In Berücksichtigung dieser

Erfahrungen habe ich nun beschlossen, die jetzt zu bauenden Kessel mit 10 ja

selbst 12 über einander liegenden Röhrenreihen zu versehen. Diese Maaßregel

wird zugleich den großen Nutzen haben, daß die Röhrenpartie des Kessels dann

hinsichtlich ihrer Breite gedrängter erscheint, und kein Einziehen des

Feuerherdes von den Röhren bis zum Roste nöthig wird, wodurch der Bau des

Ofens außerordentlich an Einfachheit gewinnt.

Es wirft sich nun noch die Frage auf, ob dieser Kessel genug Wasser enthalte, und ob

der in demselben befindliche Dampfraum genügend groß im Verhältniß zum arbeitenden

Cylinder der Maschine und den ihm zu gebenden Dampffüllungen ist.

Da die Siederöhren von sehr kleinem Durchmesser sind, so ist ihr cubischer Inhalt im

Verhältniß zur Feuerberührungsfläche viel kleiner als bei den vierzölligen Röhren,

daher ihr Wassergehalt auch bedeutend geringer. Diesem Uebelstande hilft aber der

größere cubische Inhalt der Herzen und des Recipienten sehr ab. Den Durchmesser des

letztern richte ich daher etwas größer als bei den alten Herzkesseln ein. Sollte man

auch dann noch nicht Wasser genug erhalten, so ist er auf beiden Enden leicht

bedeutend über den Ofen hinaus zu verlängern. Man kann dann einen Recipienten von

größerm Durchmesser auch mit zwei Recipienten von geringerm vertauschen, wenn man

seinen größern Durchmesser zu gefährlich erachtete. In Fig. 25, Tab. II, sieht

man den perpendiculären Querdurchschnitt zweier Recipienten von kleinerm

Durchmesser. Hier ist die Anordnung so getroffen, daß der vom Herzen aufsteigende

eine Verbindungscanal g in den einen, der andere h in den andern Recipienten übergeht. Man braucht dann

nur in einem einzigen Recipienten einen Wasserstandszeiger anzuordnen, da die

Wasserräume beider Recipienten durch die Herzen mit einander in Verbindung stehen,

hat aber für eine Dampfcommunication zwischen beiden Sorge zu tragen. Diese kann

dann füglich auf solche Weise bewirkt werden, wie man sie bei meinen frühern

Herzkesseln, vorzüglich denen der letzten Zeit, angeordnet findet.

Bei dieser eben beschriebenen Anordnung der Recipienten kann, wie man leicht einsehen

wird, von keinem besondern Separator die Rede seyn, auch ist hier nicht wie bei den

frühern Herzkesseln, das eine Gefäß Separator, das andere Recipient, sondern beide

sind Separatoren und Recipienten zugleich, weßhalb man wohl thun wird, in beiden zur

Brechung der Wallungen und des aus dem vordern Herzen kommenden Wassers und

Dampfbrudels die oben berührte durchlöcherte Platte, oder auch ein grobes Drahtsieb

vor der daselbst beschriebenen Einrichtung aufzustellen.

Der Dampfraum wird hier sowohl bei einfachem als bei doppeltem Recipienten im

Verhältnisse zum cubischen Inhalte des Dampfcylinders und der ihm zu gebenden

Dampffüllungen hinreichende Größe gewinnen, wie eine genaue Prüfung der Abbildungen

sogleich ergeben dürfte, weßhalb ich kein Wort weiter darüber verliere.

––––––––––

Ich gehe nun zur Beschreibung eines Kessels dieser Art über, wie ich ihn auf dem

hiesigen Dampfschiffe angewandt habe, und kann nun nach der vorausgegangenen

Beschreibung eines Landkessels mich um so kürzer fassen.

Auf Tab. II, Fig.

1 und 2, ist ein solcher mit seinem Ofen in der äußern Ansicht, und zwar Fig. 1 von

vorne, Fig. 2

von der Seite abgebildet. Fig. 3 und 4 stellen hingegen

perpendiculäre Durchschnitte desselben vor, und von diesen Figuren Fig. 3 einen

perpendiculären Längs-, und Fig. 4 einen

perpendiculären Querdurchschnitt. In allen vier Figuren bezeichnen gleiche

Buchstaben und Zahlen gleiche Gegenstände. In Fig. 7 sieht man eines der

Herzen dieses Kessels geöffnet, d.h. die Thür davor weggenommen.

Die beiden Herzen dieses Kessels A und B und die zwischen ihnen sich befindenden und mit ihnen

verbundenen Siederöhren sind ganz so construirt als in den Landkesseln, nur finden

sich einige nicht sehr wesentliche Unterschiede, die ich hier einzeln aufzählen

will.

1) Vor allen Dingen muß ich bemerken, daß die Seitenwände der Herzen von

geschmiedetem Eisen und schwächer sind als die der Landkessel. Ich habe diese

Anordnung in Rücksicht auf das geringere Gewicht solcher Wände getroffen, ein

Umstand, der auf Schiffen, vorzüglich kleinem, von großem Einflusse ist. Die Wände

sind von zweizölligem Schmiedeisen und für die vielen Bolzen der hintern und vordern

Platte durchbohrt. Diese Bolzen sind dichter gesetzt als bei den Landkesseln, um

ihnen eine geringere Stärke geben zu können, was in Absicht auf eine gehörige

Dichtungsfläche für die Platten wichtig ist. Ihre hintern und vordern zum Anschlusse

der Platten bestimmten Flächen sind auf der Hobelmaschine gut geebnet. Ich habe

ferner

2) die Tiefe der Herzen geringer genommen, nur auf 3 Zoll, um auch in der Stärke der

Seitenwände, in Absicht auf ihr größeres Gewicht, sparen zu können. Es war dieß hier

um so eher zulässig, als, wie wir gleich hören werden, die Herzen sich ganz bis zu

den Recipienten hinauf erstrecken, wodurch hinreichend große Communicationswege

zwischen beiden Theilen entstehen.

3) Die geschmiedet eisernen Seitenwände der Herzen sind eben nicht wie bei den

Landkesseln gebildet, sondern haben die in Fig. 2 und 7 bezeichnete Form,

wodurch die Verbindungscanäle zwischen Herzen und Recipienten ganz wegfallen, und

dafür die Herzkammern bis über die Höhe der beiden Recipienten hinauf sich

ausdehnen. (Es sind hier nämlich zwei Recipienten vorhanden.) Die Herzplatten,

sowohl die hintern als vordern, erstrecken sich in derselben Form bis nach oben

hinauf, mit dem Unterschiede jedoch, daß die vordern getheilt sind, und aus einer

untern und obern Hälfte bestehen, von denen die untere länglicht viereckig ist, und

die große Thür bildet, nach deren Abnahme man zu den Röhren gelangen kann. Diese

Thür ist demnach von solcher Größe, daß dieser Zweck vollkommen erreicht werden

kann. Da, wo die untere Hälfte an die obere stößt, ist unter den untern Rand der

letztern ein 3/4 Zoll starkes Stück flachen Eisens, und zwar der Quere nach,

genietet, welches in derjenigen Breite über den untern Rand hinaus greift, daß es

die Schrauben zum Anziehen der untern Hälfte oder der Thür enthalten und die Bleidichtung

für dieselben aufnehmen kann. Auf beiden Enden ist dieses Stück an den Seiten der

äußern Herzwände von innen in solcher Weise angenietet, daß die Nieten durch Winkel

gehen, die an die Enden des Stückes angepaßt sind. Die in diesem Stücke befestigten,

zum Anziehen der Thür bestimmten Schrauben sind mit Kitt fest in dieses Stück

eingeschroben und hinten stark vernietet; einige davon verlängern sich nach dem

innern Raum der Herzen zu zugleich zu Ankern, welche die hintere Wand mit dem

angenieteten Stücke und der vordern mit ihm fest vereinigten Herzwand verbinden.

Ich muß, um dieses recht verständlich zu machen, auf Fig. 7, Tab. II,

verweisen, welche die obere Partie eines der Herzen geöffnet darstellt. Hier sieht

man bei a das an den Rand b

der obern Plattenhälfte angenietete und unten vorspringende Stück. Bei c und d ist dieses nach

hinten scharf im rechten Winkel umgebogen und gehörig angedichtet, damit an der

Stelle der Zusammenfügung jede Ritze, die Dampf durchlassen könnte, verschwindet.

Die obern halbkreisförmigen Ausbauchungen e und f der Seitenwände sind so angeordnet, daß zugleich mit

der hintern Herzplatte die beiden Recipienten mit ihren Schraubenkränzen an dieselbe

angeschroben werden können. Da wo die Schraubenkränze nicht mehr auf die Seitenwände

treffen, sind sie durch Bolzen an die hintere Herzplatte dampfdicht angezogen. Die

ganze obere Form der Herzen ist so angeordnet daß, wenn beide Recipienten D und E angeschroben sind,

ein verhältnißmäßig großer Zwischenraum Fig. 4, a, zwischen diesen bleibt, durch welchen die aus dem

Ofen kommende Hitze und der Rauch in den Schornstein b

ziehen kann.

Ich habe in Fig.

7 auf der rechten Seite, soweit als der Recipient dieser Seite sich an die

hintere Herzplatte anschließt, die vordere Herzplatte weggenommen vorgestellt. Hier

fällt zuerst auf, daß derjenige Theil der hintern Herzplatte, die innerhalb der

Höhlung des Recipienten fällt, siebförmig durchlöchert, und unten mit einem großen

ovalen Loche f versehen ist. Dieser Theil der Platte

stellt das oben bei den Recipienten des Landkessels beschriebene, und zur Brechung

des aus den Herzen aufsteigenden Dampf- und Wasserbrudels angeordnete Sieb

vor, in welchem das ovale Loch diejenige ähnliche Oeffnung andeutet, die ich dort

als nothwendig bezeichnet habe, um dem Wasser einen freiem Durchgang in den

Recipienten zu verschaffen. Eine solche Einrichtung findet sich auch an der innern

Platte der hintern Herzkammer. Sie ist hier zwar nicht durchaus nothwendig, aber

auch nicht ganz ohne allen Nutzen, indem das Herausschneiden der Platte die Stärke

des Kessels an dieser Stelle vermindern würde. g, h, i

und k deuten die Durchschnittsflächen der vier starken Anker an, die

ich bei dieser Einrichtung durch Recipienten und beide Herzkammern und ihre vordere

Platte treten, und mit der letztern sicher und dampfdicht verschrauben lasse, um den

äußern Herzkammerwänden gehörige Festigkeit und Unnachgiebigkeit zu geben und sie

vor einer Ausbauchung und Zerreißung zu schützen. Da, wo die Recipienten den obern

Theil der hintern Herzplatte nicht berühren, sind besondere kurze Anker zu diesem

Zweck zwischen beide Herzplatten angebracht, die bloß diese mit einander verbinden,

und an dieser Stelle ein Auseinanderdrängen des Kessels durch die starken Dämpfe

verhüten. Sie sind so construirt, wie ich sie bei den Herzen der Landmaschinen

beschrieben habe. In Fig. 3, Tab. II, sieht man bei 22 und 23 die durch die und beide

Herzkammern gehenden langen Anker, bei 24 und 25 zwei der zuletzt genannten kurzen,

nur die beiden Herzplatten verbindenden.

Die Siederöhren sind in derselben Weise, wie bei dem oben beschriebenen Landkessel

angeordnet. Zwischen zwei und zwei Röhrenreihen, z.B. bei baef, dbef und

dcef ist immer ein größerer Zwischenraum

gelassen, der für die Aufnahme der Anker d, c, f des

untern Theils der Herzen bestimmt ist. Da auch diese ganz so wie die beim Landkessel

beschriebenen construirt und zwischen die Herzplatten befestigt sind, so schweige

ich hier davon. Die abnehmbare Thür des untern Theils der Herzen hat auch da, wo die

Anziehschrauben angebracht sind, einen verstärkten Rand, damit die Schrauben sie um

so kräftiger andrücken können, ohne daß das Metall in den Zwischenräumen zwischen

den Schrauben nachgeben kann. Zur Dichtung dient hier wie bei dem Landkessel eine

Lage Blei mit Mennigkitt eingerieben.

Das Herz der Rückseite des Kessels ist ganz auf gleiche Weise construirt, nur mit dem

Unterschiede, daß seine untere länglich viereckige Hälfte höher ist als am vordern

Herzen. Diese Einrichtung ist deßhalb getroffen, um diesen Theil des Herzens wegen

der geneigten Lage der Röhren nach hinten weiter hin abtreten lassen zu können, ohne

die nöthige Horizontalität der Recipienten zu stören.

Am hintern Herzen ist ein Abzapfhahn angebracht, der durch ein angeschrobenes Rohr

das abzulassende Wasser auf irgend einer paßlichen Stelle aus dem Schiffe

herausführt. Bei dem hiesigen Schiffe mündet es in einen der Räderkasten.

Die Recipienten sind so genietet, daß die einzelnen cylindrischen Stücke derselben

nicht über einander geschoben, sondern gegen einander gestoßen, und durch einen

untergelegten starken Ring, der an beide Ränder angenietet ist, verbunden sind. Diese Einrichtung

ist getroffen, theils um den unten zu beschreibenden Rauchkasten dichter darauf

befestigen zu können, theils um einen dichten Anschluß der seitlichen Wasserkammern

des Kessels an die Recipienten möglich zu machen.

Der Wasserstandzeiger ist, da vor den Kessel eine hölzerne Wand zum Schutze gegen

seine strahlende Wärme gezogen ist, anders als gewöhnlich. Der Draht bewegt nämlich

außerhalb des Recipienten nicht unmittelbar den Zeiger, sondern den kurzen Hebel

einer kleinen Welle, die sich auf dem Recipienten in zwei Stützen dreht, von denen

die eine dicht an der hölzernen Wand liegt, mit dem vordern Ende aber ein Loch der

hölzernen Wand durchbohrt und außerhalb derselben den Zeiger trägt. Diese

Einrichtung ist getroffen, um den Zeiger mehr vor das Auge des Heizers zu bringen.

In Fig. 1 und

4, Tab.

II, sieht man diese Einrichtung und zwar in Fig. 1 von vorne und in

Fig. 3 von

der Seite. c und d sind die

Stützen, e ist die kleine Welle. Bei f ist der kleine Hebel angebracht, an welchen der Draht

g eingelenkt ist. h ist

der Zeiger. Die Linie ik

Fig. 4

bezeichnet die Stellung der vorhin berührten hölzernen Wand.

Zwischen den Röhren und den Recipienten ist auch hier eine Hitzevertheilungsplatte

Fig. 3 und

4, l angebracht, an welche bei m,

m, Fig.

3, scharfe Winkel nach unten genietet sind, womit sie auf den Röhren

aufliegt. Sie ist hier von englischem 1/8 Zoll dickem Bleche gearbeitet, damit ihr

Gewicht nicht so schwer ausfalle. In derselben sind fünf Reihen schmaler Fenster

angebracht, über deren Arealberechnung das Hauptwerk zu Rathe gezogen werden kann,

in welchem ich Seite 315 die nöthigen Regeln dafür gegeben habe.

Um die Seiten des Ofens zu schließen, sind flache Wasserkammern von 2 Zoll Weite

angebracht (Fig.

1 und 4

F und G); sie sind wie die

Herzen construirt, d.h. haben rund herum von zweizölligem geschmiedetem Eisen einen

Rahmen, an den die Platten zu beiden Seiten angenietet sind, in dem die Nieten durch

alle drei Theile zugleich gehen. Die Platten sind von 1/4zölligem englischem

Eisenbleche. Der gehörigen Dichtung wegen ist zwischen die Fläche vor dem Nieten

Mennigkitt mit Wolle gelegt.Ich habe diese Maßregel aus dem Grunde befolgt, weil ein gehöriges Verstemmen

der Fugen, wie es sonst üblich ist, hier schwer ausgeführt werden kann, und

keinen so untrüglichen Erfolg hat wie in gewöhnlichen Fällen. Da diese

Maaßregel keine Umstände verursacht, ja sogar weit weniger Arbeit erfordert

als ein gehöriges regelrechtes Verstemmen, so dürfte sie auf

jeden Fall zu empfehlen seyn, ohne die Eitelkeit mancher Maschinenbauer zu

beleidigen, die dergleichen Nothbehelfen oft gerne den Namen der Pfuscherei

geben. Da man aber andere Gefüge mit Kitt zu dichten nicht ansteht, warum

sollte man ihn hier verwerfen? Um die Platten unter einander gehörig sicher zu verbinden und vor Ausbauchung durch den

Druck der Dämpfe zu schützen, gehen alle 6 Zoll Anker (n, n,

n) durch dieselben, die auf der Außenseite der Platten festgenietet werden.

Sie sind 5/4 Zoll stark und gehen innerhalb der Kammern durch Röhren von einer

Länge, die der Tiefe der Kammern entspricht, und bestimmt sind, die Platten beim

Festnieten der Anker in der gehörigen Entfernung von einander zu halten. Die Anker

werden glühend eingenietet und mit recht starken Nietköpfen versehen.

Die äußere Platte dieser Kammern ragt auf beiden Seiten bei o und p

Fig. 1 so weit

vor, daß man sie mit dem vorstehenden Theile an die Seitenwände der Herzen

anschrauben kann, und schließt sich oben bei q möglichst

dicht an den Recipienten an, mit welchen und dem Herzen sie auf diese Weise ein

einziges Stück zu bilden scheint, wenn die Fugen verkittet werden. In Fig. 4 sieht

man, daß die Kammern nicht ganz so weit als die Siederöhren herunterreichen. Sie

ruhen unten auf dem gußeisernen Ofen, den ich sogleich beschreiben werde. Da sie

zwei Zoll innere Tiefe haben, und von außen gemessen, mit beiden Platten zusammen

genommen 2 1/2 Zoll stark sind, so springen sie, wenn sie mit dem hervorragenden

Theil ihrer äußern Platte an die Seitenwände der Herzen angeschroben werden, nach

innen in den Ofen hinein gerade so weit vor, daß bei einer 1/4 Zoll dicken Kittlage

zwischen ihrem hervorragenden Theile und der äußern Fläche der Seitenwand der Herzen

ihre innere Fläche mit der inneren Fläche der Seitenwand der Herzen in einer Linie

liegt, und da diese von den äußersten Röhren um die Hälfte eines Zwischenraumes

zwischen zwei Röhren absteht (s. oben), so erhält die Stellung der innern Fläche der

Kammern hinsichtlich ihrer Entfernung von den äußersten Röhren völlig richtige

Dimensionen. Diejenigen Fugen, die zwischen den Kammern und den Recipienten und dem

gußeisernen Ofen bleiben, werden mit einem Kitte von geriebener Kreide, Leinöl und

etwas Wolle dicht verstrichen, wobei man dahin zu sehen hat, daß der Kitt auch

gehörig tief in die Fugen eindringe. Ein gleicher Kitt wird zur Dichtung des

hervorragenden Theils der äußern Platte der Kammern und der Seitenwände der Herzen

angewandt. Derselbe thut hier vortreffliche Dienste, und brennt so fest, daß man ihn

beim Losnehmen einer Kammer nicht anders als mit dem Meißel entfernen kann, auch

hält er völlig luft- und wasserdicht, so daß der Ofen an diesen Stellen

dadurch hermetisch verschlossen erscheint, und kein Herausdringen von Funken aus

demselben möglich ist.

Um die Kammern mit den Recipienten in Wasser- und Dampfverbindung zu bringen,

dienen für jede derselben zwei gußeiserne Röhren von 2 bis 3 Zoll

Lichtendurchmesser. Die eine Fig. 1 und 4, r, liegt nach demjenigen Ende zu, wo die Dämpfe aus dem rechten Herzen in

die Recipienten dringen. Sie ist kurz und verbindet den obern Raum der Kammern mit

dem untern Boden des Recipienten der Seite; die andere s

liegt auf dem entgegengesetzten Ende, geht von dem Boden des Recipienten aus und

trägt in den untern Theil der Kammer. Aus den bezeichneten Figuren 1 und 4 ist die Form

und Stellung der Röhren sattsam ersichtlich. Diejenigen Schrauben, die diese Röhren

an die Platten der Kammern anziehen, sind in diese Platten eingeschroben und hinten

festgenietet. Um ihnen mehr Gewinde geben zu können, ist wie bei den Thüren der

Herzen auf die hintere Fläche der Platten, und zwar vor ihrer Verbindung mit dem

Rahmen, der die Seitenwände der Kammern bildet, ein Verstärkungsring angenietet. Zur

Befestigung der Röhren an die Recipienten dienen durchgeschobene Bolzen, deren Köpfe

von innen gegen die Wand der Recipienten mit Mennigkitt angedichtet werden. Auch

zwischen die Schraubenkränze der Röhren und die Recipienten und Kammern wird

Mennigkitt mit Wolle gelegt.

Der Zweck und die Wirkung dieser Röhren wird jedem sogleich einleuchten. Das lange

Rohr ist nämlich bestimmt, Wasser aus dem Recipienten in den untern Theil der Kammer

zu bringen, während das obere kürzere die in der Kammer entwickelten Dämpfe in den

Recipienten überführt. Da das längere Rohr s das Wasser

in den untern Theil der Kammer führt, so ist keine Gefahr vorhanden, daß in

demselben Dämpfe aufsteigen und den regelmäßigen Zufluß von Wasser stören, während

die in der Kammer entwickelten und nach oben tendirenden Dämpfe hier auf die

Oeffnung des Ableitungsrohres r treffen und in den

Recipienten entweichen. Durch die Kammern findet also auch eine Circulation von

Wasser statt. Dieses strömt durch das längere Rohr fortwährend in dieselben ein,

während Dämpfe und etwas durch sie mit fortgerissenes Wasser wieder in den Recipienten durch das obere

kürzere Rohr zurücktreten.Bei dem früher in diesem Journale (Bd. CIX,

S. 303) beschriebenen Umbau des hiesigen Dampfschiffes habe ich

diese Röhren r und s

entfernt, und sie durch ein einziges Rohr von 3 Zoll Lichtendurchmesser

ersetzt, welches ungefähr in der Mitte der Recipienten und der Kammern bei

t angebracht ist. Dasselbe verbindet den

obersten Theil der Kammern mit dem untern Theil der Recipienten, und ist an

den Verbindungsstellen mit Bleidichtungen versehen, so daß es mit

Leichtigkeit weggenommen und dampf- und wasserdicht wieder

angeschroben werden kann. Die Verbindungsstellen sind auf die von mir sonst

gewöhnlich befolgte Weise eingerichtet. Da in den Kammern, an deren innerer,

dem Ofen zugewandten Fläche die Hitze senkrecht aufsteigt, nicht viel Dämpfe

entwickelt werden, so reicht ein solches Rohr bei seinem größern Durchmesser

vollkommen hin, nicht allein die in den Kammern entwickelten Dämpfe

vollkommen abzuführen, sondern auch zu gleicher Zeit, oder abwechselnd mit

den Dampferuptionen, so viel Wasser in die Kammern zurückzuführen, daß diese

immer hinreichend gefüllt bleiben. Die Erfahrung hat hierüber genügend

entschieden. Der Zweck der Veränderung dieser Röhren war nicht allein der,

eine größere Einfachheit zu erzielen, sondern auch noch ein anderer, den ich

weiter unten vor Augen führen werde.

An jeder Kammer ist auch ein Abzapfhahn (Fig. 1, u) angebracht, um Wasser zum Zwecke der Reinigung

derselben von Schmutz und Kesselstein, aus denselben ausblasen lassen zu können. An

diese Hähne sind ebenso, wie an die der Herzen kupferne Röhren angeschroben, die

niederwärts gehen, und durch den Boden des Schiffes ins Freie führen oder seitwärts

das abgelassene Wasser in die Räderkasten ausgießen. Die Hähne sind übrigens an

größere Scheiben geschroben, die eine runde Oeffnung von wenigstens 4 Zoll

Durchmesser dampf- und wasserdicht verschließen. Die Oeffnungen sind auch

hier zur etwanigen Reinigung bestimmt und haben zum Zwecke ihres Verschlusses die

oben näher beschriebenen Thüren.

Der Rauchkasten (Fig.

1, 2, 3

und 4, F) der Hitze und Rauch von diesem Kessel in den

Schornstein führt, steht über und zwischen den zwei Recipienten. Er ist ein länglich

viereckiger gußeiserner, oder von stärkern Blechen zusammengenieteter Kasten, dessen

untere Ränder mit ihren Schraubenkränzen (v und w, Fig. 4) rund herum auf die

Recipienten stoßen. Diese Schraubenkränze sind demgemäß geformt, d.h. erscheinen

etwas umgebogen, wie man in Fig. 4 deutlich sieht. Auf

beiden Seiten neben den Herzen und zwar bei x und y

Fig. 3 treten

die Ränder etwas tiefer und senkrecht herunter, und sind ohne Schraubenkranz, stoßen

aber möglichst dicht an die hintern Schraubenköpfe der Herzen. Einige Schrauben

dienen dazu, die langen Seiten mit ihren Schraubenkränzen nach untergelegtem Kitte

von Kreide, Leinöl und Wolle an die Recipienten anzuziehen, und so dem ganzen

Rauchkasten zur

Befestigung. Zwischen die Seitenränder und die Herzen wird gleichfalls von diesem

Kitte so viel getrieben, daß alles gehörig dicht werde, und weder Hitze noch Funken,

noch Rauch durchlasse, der obere Deckel des Rauchkastens erhebt sich bei z, z,

Fig. 1 und

3, von

beiden kürzern Seiten desselben allmählich schräg nach oben, und schließt mit einer

geraden horizontalen Fläche 1, in welcher eine runde Oeffnung für den Abzug der

Hitze und des Rauches in den Schornstein b angebracht

ist. Diese Oeffnung ist deßhalb gerade so groß, als die Lichtenweite des

Schornsteins. Der Schornstein b steht über derselben,

und ist durch ein seitliches starkes Scharnier, Fig. 2 und 4, 4 so befestigt, daß man

ihn bei der Fahrt des Dampfschiffes durch die Brücken niederlegen kann, wo dann die

Hitze und der Rauch unmittelbar aus der Oeffnung ins Freie treten. Der Rauchkasten

steht bei dem hiesigen Schiffe ganz über dem Decke desselben.

An manchen Schiffen ist das Scharnier des Schornsteins so construirt, daß die

Verbindung zwischen Oeffnung im Rauchkasten und dem niedergelegten Schornsteine

bedeckt bleibt, ohne den Strom der Hitze und des Rauches zu unterbrechen. Eine

solche Künstelei ist aber weder zweckmäßig, noch gewährt sie irgend einen reellen

Nutzen; denn völlig gleichgültig bleibt es, ob beim Niederlegen des Schornsteins

Rauch und Hitze unmittelbar aus der Oeffnung des Rauchkastens oder aus der des

niedergelegten Schornsteins austreten, da beide Oeffnungen dann fast in gleicher

Höhe liegen, Rauch und Hitze den Passagieren auf dem Decke also in jedem Falle

gleich lästig werden. Ja es möchte fast scheinen, daß der unmittelbar aus dem

Rauchkasten kommende Rauch dieß in minderem Grade thue, insofern als er an der

gewohnten Stelle nur niedriger austritt, während er im entgegengesetzten Falle mit

der obern Schornsteinöffnung nach einer Stelle hin versetzt wird, die vielleicht

mehr zum Verkehre der Passagiere dient, und Gegenstände enthält, für die der Rauch

und die Hitze in so unmittelbarer Nähe schädlich oder gefährlich werden.Da, wie früher schon erwähnt worden ist, der aus der Dampfmaschine kommende

Dampf in den Schornstein bläst, so war auch eine andere Einrichtung wie die

hier beschriebene, nicht einmal zulässig, indem ein künstliches immer

verschlossen bleibendes Scharnier die Höhlung des innern Canals des

Schornsteins beim Niederlegen desselben so unvortheilhaft verändert hätte,

daß die Dämpfe in einer seiner Achse nicht entsprechenden Richtung

eingeblasen wären.

In den Rauchkasten und zwar in eine seiner langen Seiten tritt das von der

Dampfmaschine kommende Exhaustionsrohr 2, Fig. 2 und 4, Tab. II ein. Es enthält

innerhalb des Rauchkastens ein nach oben umgebogenes Ende 3, welches einige Zoll

tief in den Schornstein tritt, und sich bei (4) bei seiner Einmündung in denselben

allmählich von 5 Zoll auf 3 Zoll verengt.

Ich komme nun zum Ofen des Schiffskessels, der insofern eine eigene Construction hat,

als er nicht wie bei den meisten Kesseln dieser Art innerhalb des Wasserraums des

Kessels angebracht ist, sondern aus Mauerwerk besteht, welches in einem gußeisernen

Behälter eingeschlossen ist. Dieses Mauerwerk ist von feuerfesten Steinen aufgebaut,

und ich habe dafür gesorgt, daß allenthalben, wo der Ofen an brennbare Gegenstände

gränzt, zwischen diesem Mauerwerk und der gußeisernen Verkleidung ein Luftraum

besteht, der die Mittheilung der Hitze an die gußeiserne Verkleidung mäßigt.

Ueberdieß ist hinter dem Kessel, wo der Ofen an die hölzerne Cajütenwand stößt, eine

flache Wasserkammer von dünnem Bleche angebracht, die eine gute Strecke (gegen 1

Fuß) über den Ofen hinausreicht und einen steten Zufluß von kaltem Wasser erhält,

der von einem mit einem Siebe bedeckten und in dem Räderkasten angebrachten Behälter

aufgefangen und durch ein Rohr in den obern Theil der Kammer geleitet wird. Von dem

entgegengesetzten Ende der Kammer führt ein anderes Rohr das fast kaum merklich

erwärmte Wasser aus demselben wieder in den Räderkasten der andern Seite ab. Der

Auffangekasten erhält das Wasser von den Rädern, die es bei ihrem Umgange auf

denselben schleudern. Die Kammer, die ich die Kühlkammer nennen will, ist rund herum

verschlossen und ihre vordere Wand ist von der hintern nur 3/4 Zoll abstehend,

enthält also nur eine sehr dünne Wasserschicht. Diese ist aber völlig genügend, eine

gefährliche Erhitzung der Cajütenwand sattsam zu verhindern, und wird für das Schiff

keine erwähnenswerthe Last.Bei dem spätern Anbau des Schiffes nahm ich diese Wasserkammer wieder weg,

weil theils der Kessel weiter von der Cajütenwand aufgestellt, theils das

Mauerwerk im Ofen stärker eingerichtet wurde.

Das gußeiserne Gehäuse des Ofens G steht auf Mauerwerk,

welches ungefähr 3 Zoll hoch über dem Schiffsboden aufgeführt ist, und enthält in

derjenigen Wand, die der Maschine zugekehrt ist, zwei Heizthüren (5 und 6, Fig. 1 und 4), so daß also

hier nicht das Feuern, wie bei dem Landkessel von vorne, sondern von der Seite

geschieht (der ganze Kessel liegt nämlich nicht lang, sondern der Ersparung des

Raumes wegen quer im Schiffe). Das ganze Gehäuse besteht aus vier Hauptplatten, einer hintern, zwei

Seitenplatten und einer vordern, und zwar derjenigen, welche die Heizthüren und

Aschenlöcher enthält. Sie sind unter einander, und zwar in den vier Ecken, durch

Schrauben verbunden. An zwei der Platten sind zu diesem Ende Winkel angegossen, an

welche die andern Platten so angeschroben sind, wie es bei allen solchen gußeisernen

Gehäusen zu geschehen pflegt. Da das Gewicht des Gehäuses nur leicht seyn muß, so

sind die vier Platten noch keinen halben Zoll stark, dafür aber sind sie

allenthalben, wo Stärke nöthig ist, mit Rippen gehörig versehen. Diese Rippen stehen

1 bis 1 1/2 Zoll vor und dienen dem Mauerwerk zugleich als Stützpunkte. Die zwischen

demselben, dem Mauerwerk und der äußern Platte bleibenden Räume stellen die

Lufträume 7 dar, die innern Kanten der Rippen bilden also die Gränzlinie für

dieselben.

Zur Aufnahme der Herzen dienen in den Seitenplatten dieses Gehäuses zwei starke

Ausschnitte, von denen man in Fig. 2, Tab. II, bei

8,₉₁₀ einen, und zwar den der rechten Seite sieht. Diese

Ausschnitte haben solche Form, daß die untere Partie der Herzen genau hineinpaßt.

Ihr oberer Rand und ihre Seitenränder haben nach innen starke Rippen von der Breite

der Seitenwände der Herzen, so daß diese, wenn sie hineingesetzt werden, rund herum

in dem Ausschnitte breite Flächen als Stützpunkte vorfinden. Zwischen diese und die

Herzen wird Kitt von Kreide, Leinöl und Wolle gebracht, um die Zusammensetzung

völlig dicht zu machen, und das Gehäuse auch hermetisch zu verschließen. Daß der

Ausschnitt derjenigen Seitenplatte, die das niedriger liegende Herz aufnimmt, so

viel tiefer herabreichen müsse, als die tiefere Stellung des Herzens dieser Seite es

fordert, halte ich für überflüssig zu bemerken. Die Rippe des obern Randes des

Ausschnittes beider Seiten ist durch mehrere senkrechte Rippen gestützt, damit

dieselbe die Last des Kessels, die vorzüglich auf diesen Ausschnitten ruht, besser

tragen könne.

In Fig. 3 ist

bei 11 und 12 der nach innen vortretende Rand mit einer der ihn stützenden Rippen

abgebildet. Ueber den Heizthüröffnungen in der vordern Platte sind ferner stark

vortretende Rippen Fig. 4, 26 angegossen, die das Mauerwerk über denselben tragen. Sie springen auf

beiden Seiten der Oeffnungen so weit vor, daß sie hier noch in das Mauerwerk der OeffnungenOeffnnngen eingelassen werden können und einen Stützpunkt auf demselben gewinnen. Die

Heizthüren Fig.

1 und 4, 5 und 6 werden an die vordere Platte des Gehäuses befestigt, und ist zu ihrer

Aufnahme noch ein 2 Zoll breiter, 1/4 Zoll vorstehender Rand 13 um die Oeffnung herumgegossen. In

diesem Rand finden die Hängen für die Thüren eine um so sicherere Befestigung. Auch

die Oeffnungen für den Aschenherd sind an ihren Seitenwänden durch nach innen

vorspringende Rippen verstärkt.

Ein solches Gehäuse ist sehr stark, ohne ein großes Gewicht anzunehmen, und gibt dem

ganzen Kessel ein solides und zugleich zierliches Ansehen. Auf der vordern Platte

kann man zur Beförderung des guten und zierlichen Aussehens noch mancherlei

Verzierungen, kleine Gesimse, Sockel und den Namen des Erbauers anbringen.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Heft.)

Tafeln