| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zur Fabrication von Schrot und andern Kugeln, worauf sich A. V. Newton, Patentagent in London, einer Mittheilung zufolge am 21 Jan. 1848 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 112, Jahrgang 1849, Nr. XX., S. 106 |

| Download: | XML |

XX.

Verbesserungen an Maschinen zur Fabrication von

Schrot und andern Kugeln, worauf sich A. V. Newton, Patentagent in London, einer

Mittheilung zufolge am 21 Jan. 1848 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Febr. 1849, S.

11.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Newton, über Fabrication von Schrot und andern Kugeln.

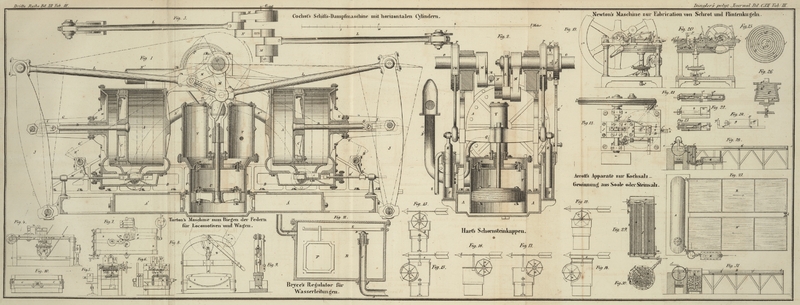

Fig. 18

stellt diese Maschine im Grundriß, Fig. 19 im Seitenaufriß

und Fig. 20

im verticalen Längendurchschnitte dar. Fig. 22 ist eine untere

Ansicht des Formhalters; die Fig. 23 und 24 stellen den

Formhalter und die mit ihm verbundenen Theile im verticalen Längendurchschnitte nach

den Linien Aa und Bb

Fig. 18 dar.

Fig. 25

zeigt die Rinnenscheibe zum Abwalzen oder Abrunden der Kugeln in der Vorderansicht

und Fig. 26

eine Modification dieses Apparates mit Hinweglassung des Gehäuses im Aufrisse.

Die erste Abtheilung der Erfindung betrifft die Darstellung des Schrots oder anderer

Bleikugeln, indem man die für jede Kugel erforderliche Quantität Blei von einer

Stange quer abschneidet. Diese Stange ist breiter aber dünner als der beabsichtigte

Durchmesser der Kugel (indem man dem abzuschneidenden Stück eine geringere Länge,

als der Durchmesser der Kugel gibt); mittelst Compression erhalten sodann die

abgeschnittenen Stücke die verlangte Form.

Der zweite Theil der Erfindung, welcher sich auf die Maschine zur Fabrication von

Schrot oder anderen Bleikugeln bezieht, besteht in einem Stempel, dessen Ende mit

einer halbkugelförmigen Vertiefung versehen ist. Der Umfang dieses Stempels bildet

eine Schneide, um in Verbindung mit einer Form das Blei aus der Stange

auszuschneiden. Die Form besitzt zur Aufnahme des Stempels eine cylindrische Höhlung

und einen halbkugelförmigen Boden, in welchem das Blei durch den Stempel in die

Gestalt einer Schrot- oder Flintenkugel gepreßt wird; ein in dem Boden der

Form angebrachter beweglicher Stift stößt die fertigen Kugeln heraus.

Der dritte Theil der Erfindung besteht in der Anbringung eines kleinen Loches in der

Form oder dem Stempel, um dem überflüssigen Blei einen Ausweg aus der Höhlung zu

gestatten, wenn in Folge einer Unregelmäßigkeit der Bleistange oder im Gange der

Maschine, eine größere Menge Blei von der Stange abgeschnitten seyn sollte, als zur

Herstellung der Schrot- oder Flintenkugel erforderlich ist.

Der vierte Theil der Erfindung besteht in einer Scheibe, auf deren Fläche eine von

der Mitte gegen die Peripherie hinlaufende spiralförmige Rinne angebracht ist, in

Verbindung mit einer entsprechenden rotirenden Scheibe ohne Rinne, um die Oberfläche

der von dem schneidenden und formenden Theil der Maschine kommenden Kugeln

abzurunden und zu glätten.

Die letzte Abtheilung der Erfindung bezieht sich auf eine Modification der

vorhergehenden Maschine und besteht darin, daß man die Kugeln durch eine an der

Peripherie eines conischen Blockes angebrachte Spirallinie ihren Weg nehmen läßt.

Dieser Block dreht sich in einem mit Leder ausgeschlagenen Gehäuse von

entsprechender Form, jedoch ohne Rinne; Gehäuse und Block lassen sich gegen einander

adjustiren.

An die Hauptplatte a der Maschine, welche durch Säulen

b, b, b mit der Fundamentplatte c verbunden ist, sind die Führungen d, d befestigt, zwischen deren inneren Parallelseiten

der Stempelhalter e gleitet, welcher durch die an die

Theile d, d befestigten Metallschienen f, f niedergehalten wird. Der Stempelhalter ist eine

viereckige Metallstange mit gegenüberliegenden Parallelflächen, damit er sich stetig

und doch mit

Leichtigkeit auf der Hauptplatte und zwischen den Führungen bewegen könne. Bei g, ungefähr ein Drittel seiner Länge von dem hinteren

Ende entfernt, ist er ausgeschnitten, damit er über der Hauptachse gleiten kann,

ohne sie zu berühren. Der ausgeschnittene Theil ist durch zwei krumme Stücke

verstärkt. Die in Büchsen j, j, j gelagerte Hauptwelle

h steht rechtwinkelig zum Stempelhalter und enthält

ein Excentricum k, welches zwischen den Wangen des

Stempelhalters läuft und bei seiner Rotation den letzteren abwechselnd um die

erforderliche Strecke vor- und rückwärts bewegt. An beiden Enden der

Oeffnung, worin das Excentricum rotirt, sind Frictionsrollen angebracht, gegen

welche das Excentricum wirkt. Die Hauptwelle wird mittelst eines um eine Rolle n geschlagenen Riemens von irgend einer Triebkraft aus

in Bewegung gesetzt. Der aus gut gehärtetem und angelassenem Stahl angefertigte

Stempel o ist cylindrisch und hat den Durchmesser,

welchen die Kugeln erhalten sollen. In Fig. 21 ist dieser

Stempel nach einem größeren Maßstabe abgebildet. Sein vorderes Ende ist

halbkugelförmig ausgehöhlt, um dem Schrot oder der Kugel die erforderliche Rundung

zu ertheilen; den Rand dieser Höhlung bildet eine kreisrunde scharfe Kante, um aus

einer Bleistange die für jede Kugel erforderliche Quantität auszuschneiden. Das

hintere Ende des Stempels paßt in ein Loch des vorderen Endes des Stempelhalters,

und wird vermittelst einer Schraube p in dieses Loch

befestigt. Um die Stellung des Stempels rücksichtlich der Form zu reguliren, ist ein

Keil o² angebracht, welcher vertical in einem

Loch des Stempelhalters gleitet; gerade an der Rückseite des Stempels ist dieser

Keil von der unteren Seite eingefügt und oben mit einer Mutter o³ versehen, durch die der Keil in die Höhe

gezogen oder hinabgelassen werden kann. Der Formhälter q

ist ein Metallblock, welcher an die Hauptplatte und zwischen die Führungen

geschraubt ist, so daß er mit dem Stempelhalter in einer Linie liegt. Die Bleistange

wird horizontal durch ein in der Seite des Formhalters befindliches Loch t³ geschoben. Zwischen der Führung u³ des Stempels und der Vorderseite der Form

befindet sich ein hohler Raum u. Die Bleistange lehnt

sich gegen eine Lippe v, welche bei der

Trennungsoperation des Bleies die feste Schneide bildet. Zwischen dieser Lippe und

der Vorderseite der Form befindet sich ein offener Raum, worin der Ausstoßer (discharger) x vertical

gleitet. Dieser Ausstoßer wird durch einen um y²

drehbaren Hebel y hinabgedrückt; die Bewegung des Hebels

y erfolgt vermittelst eines an der Hauptwelle

angebrachten kleinen Excentricums y³. Durch eine

an der Stange a¹ Fig. 24 angebrachte

geneigte Ebene z wird der Ausstoßer zur gehörigen Zeit in die Höhe

geschoben. Die Stange a¹ ist in eine Rinne an der

untern Fläche des Stempelhalters befestigt, und gleitet in einer entsprechenden

Rinne des Formhalters. Wenn daher die Form zurückgeführt wird, nachdem sie eine

Kugel gebildet hat, so gleitet die geneigte Ebene z

unter dem Ausstoßer hinweg, und gestattet dem Hebel y,

ihn hinabzudrücken, so daß eine an dem Ausstoßer angebrachte Hervorragung die Kugel

aus der Form in einen durch die Hauptplatte gehenden Canal wirft. Die Form sollte

aus gutem Gußstahl angefertigt werden. Die Rückseite des Formhalters ist mit einer

Stellschraube e¹ versehen, so daß durch Drehung

der letztern die Lage der Form rücksichtlich der Bewegung des Stempels mit der

größten Genauigkeit adjustirt werden kann. Durch die Stellschraube und die Form ist

ein Loch gebohrt, in welchem ein Stift f¹

gleitet; das Ende dieses Stiftes bildet einen Theil der halbkugelförmigen Form. Um

zu verhüten, daß der Stift zu weit zurückgetrieben werde, ist er mit einer Schulter

versehen, welche gegen das Ende der Stellschraube stößt.

Der erwähnte Stift hat die Bestimmung, die Kugel unmittelbar, nachdem sie geformt

ist, herauszustoßen. Zu diesem Zweck ist das vordere Ende der Stange a¹, welches durch den Stempelhalter bewegt wird,

aufwärts gebogen oder mit einer Schulter g¹

versehen, die bei der Rückbewegung des Stempels den Stift f¹ vorwärts drückt und somit die Kugel aus ihrer Form in den Canal

c¹ stößt. Die Bleistange wird zwischen zwei

cannelirten Walzen i¹, i¹ Fig. 19, wovon die untere in festen Lagern sich dreht, der Form

zugeführt; die Achsenlager der andern Walze sind in Trägern k, k verschiebbar. Die Träger sind mit Stellschrauben versehen, damit der

Abstand zwischen den Zuführwalzen nach Belieben regulirt werden könne. Die Achse der

unteren Walze besitzt an dem einen Ende ein Winkelgetriebe, welches in ein

entsprechendes Winkelgetriebe n¹ greift. Die

Achse des letzteren ist mit einem Sperrrade p¹

versehen, das durch einen an der Hauptwelle befindlichen Finger q¹ bei jeder Umdrehung der Welle um einen Zahn

weiter bewegt wird. Auf diese Weise wird die Bleistange bei jeder Rotation um die

der Bildung einer Kugel entsprechende Strecke vorwärts geschoben. In der

halbkugelförmigen Höhlung der Form befindet sich ein kleines Loch r¹, durch welches das überschüssige Blei in den

Canal s¹ fällt. Die geformte Kugel aber fällt

durch den Canal c¹, welcher durch die Hauptplatte

und durch die in Fig. 25 abgesondert dargestellte Scheibe t¹ geht. Die Scheibe t¹ ist an ihrer

unteren Fläche mit einer Spiralrinne u¹ versehen,

welche an der Mündung des Canals c¹ in der Nähe

des Mittelpunktes der Scheibe anfängt, und sich bis zur Peripherie derselben

erstreckt. Der Querschnitt dieser Rinne stellt einen Halbkreis dar. Unter dieser

festen Scheibe befindet sich eine bewegliche Scheibe v¹, welche die herabfallenden Kugeln aufnimmt. Beide Scheiben haben

gleichen Durchmesser und ihre beiden Mittelpunkte liegen in einer Centrallinie. Die

bewegliche Scheibe befindet sich an dem oberen Ende einer senkrechten Welle w¹, deren oberer Zapfen in einer im Mittelpunkte

der Rinnenscheibe angebrachten Büchse lauft; der untere Wellzapfen dreht sich in

einer Pfanne x¹, die lose in einer Hülse y¹ angeordnet und ringsherum mit Stellschrauben

z¹ versehen ist, um die Scheiben parallel zu

einander adjustiren zu können. Eine verticale Schraube a² dient dazu, die untere Scheibe höher oder niedriger zu stellen, um

gegen die längs der Spiralrinne fortrollenden Kugeln jeden beliebigen Druck wirken

lassen zu können. Diese Scheibe, deren Oberfläche mit Leder überzogen ist, wird von

einer Rolle c² aus mittelst eines zunächst um die

Leitwalzen d², d² und dann um eine an der Achse der Scheibe befindliche Rolle e² geschlagenen Riemens in Rotation gesetzt. In

Folge dieser Rotation werden die Kugeln in der Spirallinie fortgerollt, bis sie

durch eine tangentiale Rinne herausfallen. Das Fortwälzen der Kugeln in der

Spiralrinne unter dem Drucke der rotirenden Scheibe hat den Erfolg, daß alle auf der

Oberfläche der Schrot- oder Flintenkugeln befindlichen Unregelmäßigkeiten

geglättet werden, und daß die Kugeln polirt die Maschine verlassen. Die Rinne sollte

da, wo die Kugeln eintreten, etwas weiter als an ihrer Ausmündung seyn, und vom

Anfang bis zum Ende stufenweise zunehmen, damit die Reduction der Unregelmäßigkeiten

auf der Oberfläche der Kugeln stufenweise erfolge.

Die Operation des Rollens und Abwälzens der Kugeln kann auch durch folgende

Vorrichtung, welche den letzten Theil dieser Erfindung bildet, bewerkstelligt

werden. Der obere Zapfen eines rotirenden conischen Blockes g² Fig. 26, ist so angeordnet, daß er mit der Ausmündung des Canals in der

Hauptplatte, durch welchen die von dem Compressionsapparat kommenden Kugeln entleert

werden, in Verbindung steht. Die Kugeln fallen nun durch ein in diesem Zapfen

angebrachtes Loch in eine der oben beschriebenen analoge, um den Kegel g² laufende Spiralrinne h², an deren unterem Ende sie entleert werden. Der Block rotirt in

einem innen mit Leder bekleideten Gehäuse i² von

entsprechender Form. Um den Abstand zwischen der inneren Fläche des Gehäuses und dem

Boden der Spiralrinne zu reguliren, ruht das untere Ende der Welle des Blockes auf

der Spitze einer Stellschraube k². Der

Patentträger zieht es vor, dem rotirenden Block und seinem Gehäuse eine von dem reinen Kegel etwas

abweichende Form zu geben.

Tafeln