| Titel: | Neues Verfahren zur Gewinnung des Kochsalzes aus der Soole oder aus Steinsalz; patentirt am 5. Januar 1848 für Alexander Arrott, Director der Tafelglasfabrik zu St. Helens in Lancashire. |

| Fundstelle: | Band 112, Jahrgang 1849, Nr. XXIII., S. 112 |

| Download: | XML |

XXIII.

Neues Verfahren zur Gewinnung des Kochsalzes aus

der Soole oder aus Steinsalz; patentirt am 5. Januar

1848 für Alexander

Arrott, Director der Tafelglasfabrik zu St. Helens in

Lancashire.

Aus dem London Journal of arts, März 1849, S.

105.

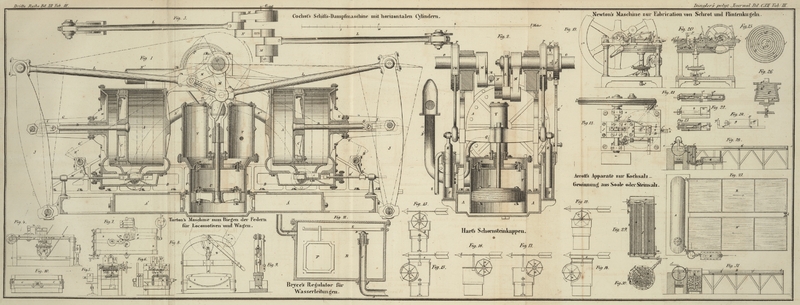

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Arrott, über Gewinnung des Kochsalzes aus der Soole oder aus

Steinsalz.

Die Erfindung besteht:

1) in einer Methode das Kochsalz aus der Soole zu gewinnen, indem man dieselbe mit

salzsaurem Kalk oder salzsaurer Bittererde in solchem Verhältniß vermischt, daß sie

bedeutend abgedampft werden kann, ohne in der Wärme Salz abzusetzen; die

concentrirte Auflösung wird dann in Behälter geschafft, worin sie abkühlt und

folglich das Kochsalz sich aus ihr absetzt. Diese Methode gewährt den Vortheil, daß

man die mit salzsaurem Kalk oder salzsaurer Bittererde vermischte Soole in

geschlossenem Kessel einkochen kann, ohne daß ein Niederschlag entsteht, wobei sich

der entweichende Dampf zu Heizzwecken etc. benutzen läßt;

2) in einer Methode das Kochsalz aus dem Steinsalz zu gewinnen, indem man letzteres

in einer erhitzten Auflösung von salzsaurem Kalk oder salzsaurer Bittererde auflöst,

wobei eine Flüssigkeit entsteht, aus welcher sich das Kochsalz bei ihrem Erkalten

absetzt.

Apparat zur Kochsalzgewinnung aus

Soole.

Fig. 27 ist

der Grundriß, Fig.

28 der senkrechte Längendurchschnitt eines solchen Apparates; Fig. 29 zeigt

den Condensator in größerem Maaßstabe im senkrechten Durchschnitt; und Fig. 30 ist der Grundriß

vom obern Theil dieses Condensators mit abgenommenem Deckel.

A ist ein geschlossener Kessel, nach Art der

gewöhnlichen Dampfkessel; B, B* sind zwei offene

Behälter, aus Holz angefertigt, welche das sich absetzende Salz aufzunehmen haben;

C ist der sogenannte Condensator. Letzterer besteht

aus einem dampfdichten Gehäuse b, b, an welchem zwei

Röhrenplatten c, c befestigt sind, in die eine Anzahl

offener Röhren d, d dampfdicht eingepaßt ist. Diese

Röhren communiciren am einen Ende mit einer Kammer p,

welche einen Theil des Condensators C bildet, und an dem

anderen Ende mit einer Kammer q. f ist ein Rohr welches

durch die Mitte des Condensators C geht und an seinem

oberen Ende mit dem offenen Behälter B* communicirt, an

seinem unteren Ende aber mit der Kammer q: g ist ein

Rohr welches die Kammer p mit dem Kessel A verbindet; h ist ein Rohr

um den Dampf vom Kessel A in den Condensator C zwischen die Röhrenplatten c,

c um die Röhren a, a zu leiten, welche letztere

mit Soole gefüllt sind. Die Röhre h muß so groß seyn,

daß sie allen im Kessel A erzeugten Dampf aufnehmen

kann, ohne in demselben einen Druck zu verursachen, welcher zwei Zoll Wasser

überschreitet. m ist ein Rohr zum Ablassen des im

Condensator verdichteten Dampfs; das Rohr n stellt

zwischen dem Behälter K und der Kammer q die Verbindung her und ist mit einem Hahn i versehen, um die Speisung des Apparats mit Soole

reguliren zu können. Ehe die Soole in die Kammer q

tritt, muß sie so warm seyn als die Flüssigkeit welche den Behälter B* durch das Rohr f verläßt;

wenn daher die Wärme vom verdichteten Dampf nicht ausreicht dieß zu bewirken, muß

man die Soole, ehe sie in die Kammer q tritt, durch

einen kleinen Heizapparat (ähnlich dem Condensator C)

passiren lassen, welcher mit einem vom Dampfrohr h

ausgehenden Zweigrohr versehen ist. Das vom Condensator C ablaufende heiße Wasser läßt man in Röhren durch den Behälter K ziehen, um an die Soole Wärme abzugeben. e ist ein Rohr welches den Kessel A mit dem offenen Behälter B verbindet; d ist ein Rohr welches den offenen Behälter B mit dem anderen offenen Behälter B* verbindet.

Um mit diesem Apparat zu arbeiten, füllt man ihn bis zur punktirten Linie rs mit Soole, welche zuvor mit salzsaurem Kalk

oder salzsaurer Bittererde in dem unten angegebenen Verhältniß versetzt worden ist.

Dann macht man Feuer unter den Kessel A, damit die in

ihm enthaltene Auflösung ins Kochen kommt; es strömt nun Dampf durch das Rohr h in den Condensator C, und kommt mit den

Röhren a, a in Berührung, gibt also Wärme an die in

denselben enthaltene Auflösung ab und verursacht dadurch ein Strömen der Auflösung

aus dem Behälter B* durch die genannten Röhren und die

Kammer p in den Kessel A;

die erhitzte Auflösung wird folglich von dem Kessel A in

den offenen Behälter B und von diesem in den offenen

Behälter B* fließen, wodurch eine Circulation der

Auflösung durch den ganzen Apparat bewirkt wird. Da die im Kessel A enthaltene Auflösung ihr Wasser in Form von Dampf

entbindet, so wird sie concentrirt, wo sie dann verhältnißmäßig mehr Kochsalz

enthält; da diese concentrirte Auflösung durch die Circulation in die offenen

Behälter B und B* geschafft

wird, so findet eine weitere Verdampfung von Wasser statt, in deren Folge die

Temperatur der Auflösung sinkt, daher sich in jenen Behältern Kochsalz absetzen muß,

was keineswegs im Kessel A der Fall ist. Man beschickt

den Apparat durch den Behälter K mit Soole in solcher

Menge als dem zu gewinnenden Kochsalz entspricht; die frische Soole wird nebst der

vom offenen Behälter B* ablaufenden abgekühlten

Auflösung, welche durch die Röhren a, a des Condensators

zieht, von dem durch diesen Condensator strömenden Dampf Wärme absorbiren.

Beim Betrieb dieses Apparates muß die Soole mit salzsaurem Kalk oder salzsaurer

Bittererde in solcher Menge versetzt seyn, daß die Auflösung, welche vom Condensator

C in den Kessel A zieht,

bei 26° R. Temperatur ein spec. Gewicht von 1230 hat (Wasser gleich 1000 bei

12,4° R.); auf dieser Stärke wird die Flüssigkeit während des Processes

erhalten. Wenn eine aus der Röhre genommene Probe der Flüssigkeit bei 26° R.

ein größeres spec. Gewicht hat als 1230, läßt man mehr Soole in den Apparat; ist das

spec. Gewicht aber geringer, so vermindert man demgemäß die Speisung mit Soole, wenn

es ohne zu große Verminderung des Flüssigkeitsquantums im Apparat geschehen kann;

außerdem müßte man das spec. Gewicht durch Zusatz einer frischen Portion von

salzsaurem Kalk oder salzsaurer Bittererde vergrößern.

Apparat zur Kochsalzgewinnung aus

Steinsalz.

Fig. 31 ist

ein senkrechter Längendurchschnitt des Apparates welchen der Erfinder anwendet, um

das Steinsalz auf Kochsalz zu verarbeiten. A ist ein den

gewöhnlichen Dampfkesseln ähnlicher Behälter um die Auflösung zu erhitzen; B ist ein offener Behälter (ähnlich den oben

beschriebenen), worin sich das Salz aus der Auflösung absetzt, nachdem es im Kessel A erhitzt worden ist. C ist

ein kreisförmiges hölzernes Gefäß, welches am Boden geschlossen und oben offen ist;

ein zweiter durchlöcherter Boden a ist etwa einen Fuß

über dem wirklichen Boden befestigt; b ist ein Rohr um

den zunächst dem Gefäß C befindlichen Behälter B mit der Kammer g zu

verbinden, welche durch den falschen und wirklichen Boden des Gefäßes C gebildet wird. Durch das Rohr d wird zwischen den zwei offenen Behältern B

die Verbindung hergestellt; ein Rohr e am vorderen Ende

des Kessels A verbindet denselben mit dem entfernteren

oder offenen Behälter B.

Um mit diesem Apparat zu arbeiten, füllt man das Gefäß C

mit Steinsalz in kleinen Stücken, welches also auf dem falschen Boden ruht und die

Kammer g frei läßt. Eine Röhre a* welche zwischen A und C die Verbindung herstellt, wird nebst der Röhre e vermittelst eines Pfropfs geschlossen; den Kessel A füllt man mit einer Auflösung von salzsaurem Kalk oder

salzsaurer Bittererde von solcher Stärke, daß sie nach der Sättigung mit Kochsalz

bei 26° R. Temperatur ein specifisches Gewicht von 1230 hat. Die offenen

Behälter B und das Gefäß C

werden mit einer ähnlichen, mit Kochsalz gesättigten Auflösung gefüllt und Feuer

unter den Kessel A gemacht. Sobald die Flüssigkeit die

Temperatur von 85° R. erreicht hat, nimmt man die Pfropfe aus den Röhren und

es findet dann eine Circulation durch den Apparat statt: die heiße Flüssigkeit vom

Kessel A welche während der Arbeit immer auf genannter

Temperatur erhalten werden muß, fließt in das Gefäß C,

sättigt sich auf ihrem Wege durch das Steinsalz mit solchem und gelangt in die

Kammer g hinab, aus welcher sie im Rohr b in den mit ihm verbundenen offenen Behälter B aufsteigt; von da fließt sie durch das Rohr d in den andern Behälter B

und kehrt dann durch das Rohr e in den Kessel A zurück: auf ihrem Wege durch die offenen Behälter B kühlt sich die Flüssigkeit ab und setzt in denselben

das Kochsalz ab, welches sie im Gefäß C aus dem

Steinsalz aufgelöst hatte; da in den offenen Behältern B

die Auflösung durch Verdunstung an Wasser verliert, so setzt man dann eine

entsprechende Menge Wasser oder Soole der Flüssigkeit im Kessel durch das Rohr f zu; man verwendet am besten eine Flüssigkeit von der

früher erwähnten Stärke. Die Speisung mit Wasser oder Soole, um den Verlust durch

Verdampfung auszugleichen, läßt sich hinreichend genau mittelst eines Schwimmers im

Kessel reguliren, indem man durch ihn die Flüssigkeit auf demselben Niveau

erhält.

Um bei obigen Verfahrungsarten Salz von verschiedenen Graden der Feinheit zu erhalten, kann

man in dem offenen Behälter B mehrere Abtheilungen j, j, j, j anbringen; diese müssen ihren obern Rand über

der Oberfläche der Flüssigkeit haben, während ihr unterer Rand wenige Zolle vom

Boden des Behälters entfernt ist: das feinkörnige Salz setzt sich in der Abtheilung

ab, wo die Auflösung am heißesten ist, also in derjenigen welche sich der Stelle wo

die Flüssigkeit in den Behälter gelangt, zunächst befindet; das Salz vom gröbsten

Korn erhält man in der Abtheilung wo die Auflösung am kältesten ist, also in der

Abtheilung zunächst dem Austritt der Flüssigkeit.

Das aus den Behältern B, B* genommene Salz kann man von

der geringen Menge salzsauren Kalks, welche ihm anklebt, größtentheils dadurch

befreien, daß man frische Soole auf dasselbe gießt und es abtropfen läßt, wodurch

der salzsaure Kalk ausgewaschen wird.

Tafeln