| Titel: | Verbesserungen in der Construction elektromagnetischer Telegraphen, worauf sich Moses Poole, Patentagent in London, einer Mittheilung zufolge am 14. Dec. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 112, Jahrgang 1849, Nr. XXXIX., S. 186 |

| Download: | XML |

XXXIX.

Verbesserungen in der Construction

elektromagnetischer Telegraphen, worauf sich Moses Poole, Patentagent in London, einer

Mittheilung zufolge am 14. Dec. 1846 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jan.

und Febr. 1849.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Poole's Construction elektrischer Telegraphen.

Die erste Abtheilung dieser Verbesserungen betrifft die Aufhängung und Isolirung der

telegraphischen Drähte. Folgendes ist die seither gebräuchliche Methode. In gewissen

Zwischenräumen werden starke Pfosten, die sogenannten Spannpfosten in die Erde

befestigt. An den oberen Theil dieser Pfosten werden die Enden der Drähte mit Hülfe

einer eigenthümlichen Spannvorrichtung befestigt. Zwischen den Spannpfosten werden

kleinere Pfosten errichtet, die mit isolirenden Röhren aus Porzellan oder Glas

versehen sind, durch welche der Draht gezogen wird.

Der auf diese Weise gegen die Spannpfosten wirkende Seitendruck ist sehr bedeutend

und macht es nöthig, dieselben stärker als die gewöhnlichen Träger zu machen. Die

Spannapparate sind ferner kostspielig, und da sie eine bedeutende metallische Oberfläche haben,

welche mit der bei feuchtem Wetter die Isolatoren bedeckenden Feuchtigkeitsschichte

in Berührung ist, so veranlassen sie einen bedeutenden Verlust an elektrischem

Fluidum.

Nach meiner verbesserten Methode sind die Pfosten nie dem Längenzuge des Drahtes

ausgesetzt, indem der letztere nur mit zwischenliegenden Punkten seiner Länge auf

den Posten aufliegt, nie aber mit seinen Enden an sie befestigt ist. Die erste

Drahtlänge wird mit dem einen Ende an ein nahe liegendes Gebäude oder an die Erde

und mit dem andern Ende an die folgende Drahtlange befestigt; diese wieder an die

nächste Länge und so fort bis zur letzten, welche wie die erste an ein naheliegendes

Gebäude oder an die Erde befestigt wird.

Fig. 3 Taf. IV

zeigt den Draht a, der bei b

an den Boden befestigt ist. Durch Einschaltung eines isolirenden Gliedes bei c wird die Entweichung der Elektricität verhütet, auch

gibt man dem ersten Pfosten d eine solche Neigung, daß

er nach beiden Seiten hin mit dem Draht gleiche Winkel bildet.

Fig. 1 stellt

die Isolirungmethode des Drahtes bar. A, A ist der obere

Theil eines Pfostens; b ein Sägeschnitt zur Aufnahme des

Drahtes c, welcher an dieser Stelle mit in Schellack

getauchter Baumwolle umwickelt ist, und durch das vorgenagelte Holzstück d an seinem Platze gehalten wird. Eine andere Methode

ist bei g dargestellt. Eine Anzahl Holzpflöcke wird bei

einer gelinden Hitze 24 Stunden lang gebacken und in einen eisernen Cylinder

geschoben, aus welchem die Luft mittelst einer Pumpe ausgepumpt wird. Man läßt nun

geschmolzenen Lack oder eine andere isolirende Substanz in den Cylinder fließen, so

daß sie durch den atmosphärischen Druck in die Poren der Holzpflöcke getrieben wird,

welche dadurch der Feuchtigkeit unzugänglich werden, und sich als recht gute

Isolatoren erweisen. Diese Pflöcke g werden in Löcher,

welche man in die Pfosten gebohrt hat, getrieben und mittelst eines Eisens h noch weiter befestigt. Der Draht i aber kommt in den Sägeneinschnitt k zu liegen. l und m sind ähnliche Pflöcke mit einem eingeschraubten

eisernen Haken o oder Oehr p

zur Aufnahme des Drahtes; der Pflock q ist conisch und

eignet sich für Curven um dem Zug des Drahtes zu widerstehen; s ist ein mit Harz imprägnirter Holzklotz, der an den Pfosten genagelt

wird.

Fig. 2 stellt

die Methode dar, wie der Draht aufgezogen wird. Das Eigenthümliche derselben besteht

darin, daß das Spannen des Drahtes an einem zwischenliegenden Punkte zwischen zwei

Pfosten mit Hülfe eines

an den Draht allein befestigten Apparates bewerkstelligt wird. Dieser Apparat

besteht aus zwei gußeisernen Klampen a und c, die zur Aufnahme des Drahtes mit einer Rinne versehen

sind, und mit Hülfe zweier Schrauben d, d

zusammengeschraubt werden. Die Klampen sind durch eine Art Rollenzug mit einander

verbunden; vermittelst einer Kurbel f wird das Seil

gewaltsam aufgewunden und dadurch der Draht gespannt. Hat der Draht die hinreichende

Spannung erlangt, so verbindet man die Drahtenden bei g

mit einander, schraubt die Schrauben d, d los und nimmt

den Apparat ab.

Der zweite Theil der Verbesserungen bezieht sich auf einen verbesserten Communicator,

um den elektrotelegraphischen Kreislauf abwechselnd herzustellen und zu

unterbrechen. Der gegenwärtig gebräuchliche Communicator besteht aus einem Rade,

dessen Umfang abwechselnd mit Elfenbein und Messing eingelegt ist. Eine Feder drückt

gegen den Umfang, so daß sie während der Umdrehung des Rades abwechselnd die

leitende und isolirende Oberfläche berührt. Nach langem Gebrauch werden jedoch

Messingtheile über das Elfenbein geführt, welches dann seine isolirende Eigenschaft

verliert; auch sind rings um das Rad 24 Punkte des metallischen Contactes in Ordnung

zu halten. Bei meinem Communicator dagegen kann die Isolirung unmöglich unvollkommen

seyn; auch sind nur zwei Punkte des metallischen Contactes in Ordnung zu halten.

Fig. 4 stellt

meinen verbesserten Communicator dar. a, a ist das

Zifferblatt, auf welchem die Buchstaben so vertheilt sind, daß sie dem Auge aufrecht

erscheinen. Der Indicator oder Zeiger b, b ist an die

Achse d befestigt und kann mittelst des Griffes c auf jeden Buchstaben gedreht werden. Fig. 5 stellt den inneren

Mechanismus des Indicators dar. e ist ein etwa hölzernes

Rad, welches an der Achse d fest sitzt und sich folglich

mit dem Indicator d dreht; f,

f eine Reihe kleiner permanenter Magnete, welche rings um das Rad

angeordnet sind, so daß bei erfolgender Umdrehung des Rades jeder der Reihe nach die

kleine eiserne Armatur g anzieht und dadurch eine

leichte Feder, woran letztere befestigt ist, veranlaßt die Metallspitze i zu verlassen; wenn jedoch der Magnet vorübergegangen

ist und auf die Armatur keine anziehende Kraft weiter ausübt, so fällt die Feder h wieder in Berührung mit i

zurück.

Die punktirten Linien k, k und l,

l bezeichnen die Drähte, welche i und h mit den Klemmschrauben m

und n verbinden; diese aber sind mit der Batterie und

dem Hemmungstelegraphen (escapement telegraph) verbunden, so daß durch

die erwähnte Thätigkeit der galvanische Kreislauf abwechselnd hergestellt und

unterbrochen wird. Der Aufhälter p verhütet, daß die

Armatur g mit den an ihr vorübergehenden Magneten in

wirkliche Berührung kommt. In der Nähe der Achse befindet sich ein Magnet o, o, dessen Pole einer Armatur und Feder q, q gegenüberliegen. Die Anordnung ist so getroffen,

daß die Feder q, q durch den Magneten einmal während

jeder Umdrehung des Rades, wenn nämlich der Zeiger b

einem bestimmten Zeichen, z.B. dem Stern, gegenüber zu liegen kommt, mit der

Metallspitze s in Berührung gezogen wird, während sie

sonst gegen r zurückfällt. Wenn nun q mit der galvanischen Kette und s mit der Klemmschraube t und durch sie mit

der Erde in Verbindung ist, so befindet sich der Apparat in der Lage Nachrichten zu

empfangen, statt zu geben. v, v ist eine Achse mit einem

Hammer w und einem Rade x,

das an einem Theile seines Umfanges mit Zähnen versehen ist, welche in entsprechende

Sperrzähne j an der unteren Seite des Rades e greifen, so daß wenn das Rad e gedreht wird, auch die Achse v, v sich dreht

und der Hammer w gehoben wird. Dieses wird aus Fig. 6

deutlicher erhellen. Wenn der Hammer in die punktirte Lage z gehoben ist, so lehnt er sich an den Hebel a¹; dieser enthält an seinem andern Ende das Stück Nickel b¹, welches zwei Nickelcylindern c¹ und d¹

gegenüber liegt, die mit feinem seideübersponnenen Draht umwickelt sind. Durchläuft

nun ein galvanischer Strom die Windungen, so werden die Nickelcylinder magnetisch,

ziehen das Nickelstück b an und veranlassen den Hebel

a¹ den Hammer aus seiner perpendiculären

Stellung gegen die Glocke e¹ herabzuwerfen. Die

Feder f¹ treibt den Hammer ein wenig zurück,

damit die Glocke vibriren kann; der Hammer aber bleibt so lange unten, bis der

Communicator wieder gedreht wird, um dem Signal zu antworten, wodurch der Hammer

wieder in seine ursprüngliche Lage z gehoben wird. g¹ ist eine Feder, welche den Hebel a¹ nach dieser Anziehung wieder in seine frühere

Lage, die durch eine Justirschraube h regulirt wird,

zurückbringt. Die Punktirungen k¹ und l¹ Fig. 5 bezeichnen die

Verbindung der Drahtwindungen einerseits mit der Klemmschraube t, andererseits mit der Klemmschraube p; letztere ist mit der Weckerabtheilung einer

gewöhnlichen Drehplatte verbunden, und communicirt auf diese Weise nöthigenfalls mit

der telegraphischen Kette.

Die dritte Abtheilung meiner Verbesserungen bezieht sich auf einen Indicator, welcher in Verbindung mit den sogenannten

Hemmungstelegraphen angewendet werden mag, den ich aber lieber vermittelst eines eigenthümlichen,

nachher zu beschreibenden Treibmechanismus in Thätigkeit setze. Alle seitherigen

Hemmungstelegraphen haben entweder einen Indicator, welcher sich so dreht, daß er

auf die auf einem festen Zifferblatte vertheilten Buchstaben zeigt, oder ein

drehbares Zifferblatt, welches die verschiedenen Zeichen nach einander hinter einem

Loche erscheinen läßt. Im ersteren Falle sind alle Buchstaben immer unbedeckt und

bieten sich auf einmal dem Auge dar, welches sie nicht so deutlich unterscheidet,

als wenn die abzulesenden Buchstaben sich ihm einzeln darbieten; im letztern Falle

stellen sich die Buchstaben dem Auge zwar einzeln dar, behaupten aber nicht jeder

für sich eine bestimmte Lage; und ähnliche Buchstaben wie B und R oder O und

Q, welche nach einander hinter demselben Loch

erscheinen, können leicht mit einander verwechselt werden. Vorliegende Verbesserung

verbindet die seither nicht mit einander zu vereinigenden Vortheile, daß sie die

Buchstaben dem Auge einzeln und dennoch jeden stets in einer und derselben

unveränderlichen Lage darbietet.

a, a,Fig. 7, ist

eine Achse, auf welcher 24 Arme b, b spiralförmig

angeordnet sind. Jeder dieser Arme trägt eine kleine Scheibe, worauf ein Buchstabe

gemalt ist. Die Achse a, a ist hinter dem Schlitz d, Fig. 8, so angeordnet, daß

bei ihrer Umdrehung die Buchstaben einzeln durch den Schlitz sichtbar sind und zwar

jeder in einer bestimmten Lage, z.B. A am Anfange, Z am Ende des Schlitzes, und F in einer Zwischenlage. Die Buchstaben correspondiren mit denen des

Communicators Fig.

4 und 5, und die Achse ist mit einem Sperrrad und Treibmechanismus e, e, f, f versehen, so daß wenn sie mit dem

Communicator in galvanische Verbindung gesetzt wird, derselbe Buchstabe, auf den der

Zeiger des Communicators zeigt, hinter dem Schlitz d, d

erscheinen muß.

Die vierte Abtheilung meiner Verbesserungen besteht in einer neuen Hemmung oder einem

Treibmechanismus, um einer Achse durch den galvanischen Strom allein eine

intermittirende rotative Bewegung nach einer Richtung zu ertheilen. Es sind zwar

seither Versuche gemacht worden, Telegraphen dieser Art zu construiren; allein der

durch diese Anordnungen veranlaßt Reibungswiderstand war größer, als die Reibung

welche mit der Auslösung eines Räderwerks verbunden ist, das durch eine Feder oder

ein Gewicht bewegt wird, weßhalb die letztere Methode als die praktisch wirksamste

und geeignetste befunden wurde.

Fig. 9 und

10 stellt

den verbesserten Apparat in seiner einfachsten Form dar. An der zu drehenden Achse,

welche wie Fig.

10 zeigt ein Zifferblatt, oder wie in Fig. 7 spiralförmig

angeordnete Arme tragen mag, befindet sich ein Rad a mit

schrägen Zähnen. Dieses Rad sollte so viele Zähne enthalten, als die Achse Lagen

anzunehmen hat. b ist ein leichter verticaler um eine

Achse c oscillirender Messingstreifen, von dem oben zwei

sehr leichte Federn d und e

nach dem Hemmungsrade e hingehen. Wenn b nach der rechten Seite zu oscillirt, so schiebt d das Rad um einen Zahn weiter. f ist ein dünner steifer Arm, welcher quer über die Mitte des Arms a geht und so gebogen ist, daß er dasselbe nicht

berührt. Der Arm f ist mit zwei kleinen Querarmen

versehen, die so adjustirt sind, daß, wenn der Streifen b nach der rechten Seite oscillirt, der eine Arm zwischen die Zähne des

Rades a tritt ohne sie jedoch zu berühren, so daß er ein

Hinderniß abgäbe, wenn etwa mehr als ein Zahn das Bestreben äußerte, vorüberzugehen.

Wenn aber der Theil b nach der linken Seite oscillirt,

so tritt auf ähnliche Weise und mit gleichem Erfolge der andere Querarm zwischen die

Zähne. Die Arme aber sind so adjustirt, daß der eine zwischen zwei Zähne auf der

einen Seite tritt, ehe der andere auf der andern Seite sich aus ihrem Bereich bewegt

hat, und umgekehrt. i ist eine kleine an dem verticalen

Arm b befestigte Armatur, welche einem Elektromagneten

k gegenüber liegt, so daß, wenn ein galvanischer

Strom eingeleitet wird, b nach der rechten Seite

oscillirt; hört der Strom auf, so wird b durch die Feder

m nach der linken Seite gezogen. l und n sind

Justirschrauben, durch welche der Abstand von k und die

Kraft von m modificirt werden kann; o, o zwei kleine Schrauben, welche die Bewegung des

Theiles b begränzen; p und

p¹ Träger der Achsen der Stange b und des Rades a: q ein

Stift, durch dessen Berührung der Theil b in Oscillation

versetzt werden kann, um die Achse ohne Hülfe der Batterie in jede erforderliche

Lage zu bringen.

Der fünfte Theil meiner Verbesserungen betrifft die Anwendung der Umkehrung des

Stroms zur Umdrehung der Achse, so daß für jede Stellung der letzteren ein Signal

mitgetheilt werden kann. Fig. 10 stellt eine der

verschiedenen Anordnungen zur Erreichung dieses Zweckes dar. s ist die äußerste von einem Paar um t

beweglicher astatischer Magnetnadeln, welche von den Galvanometerwindungen u beherrscht werden, so daß sie sich je nach der

Richtung des galvanischen Stroms rechts oder links gegen die Aufhälter v und w neigen. r ist ein Zifferblatt, auf dem die Buchstaben paarweise

angeordnet sind, so daß die Nadel, je nachdem sie sich rechts oder links wendet, auf

den einen oder den andern Buchstaben eines Paares zeigt. An dem Communicator sind die Buchstaben in

correspondirendem Sinne paarweise angeordnet, und es befinden sich an demselben nur

soviel Magnete und nur so viel Zähne an dem Steigrad, als Buchstabenpaare vorhanden

sind. Der Communicator ist mit einem gewöhnlichen Gyrotropen (current reversion) versehen, der mittelst einer Taste in Bewegung gesetzt

werden mag. Dem Strom, durch welchen der Treibmechanismus oder die Hemmung des

Telegraphen in Bewegung gesetzt wird, gibt man die eine oder die andere Richtung, je

nachdem man wünscht, daß sich die Nadel nach der rechten oder linken Seite neige und

das eine oder das andere Buchstabenpaar bezeichne. Auf diese Weise können Signale

bei einer Vorüberbewegung von halb soviel Zähnen per Signal ertheilt werden, wodurch

die Geschwindigkeit des Apparates bedeutend vermehrt wird.

Der sechste Theil meiner Verbesserungen betrifft die Isolirung aufgehängter

Telegraphendrähte, und hat zum Zweck diejenigen Stellen, an denen eine Entweichung

der Elektricität stattfinden könnte, auf eine wirksamere Weise trocken zu erhalten,

als dieses seither geschah. a, a, Fig. 11 und 12, stellt

eine irdene Schale im Durchschnitte dar, die innen mit Rändern b, b versehen ist, worauf die Arme c, c der eisernen Träger d,

d ruhen, welche den Draht e, e halten. Das

Innere dieser Schale ist aus dem Grundriß Fig. 14 zu entnehmen; die

Arme werden in die Höhe geschoben, dann zur Hälfte herumgedreht, so daß die

umgebogenen Enden auf den Rändern b, b zu liegen kommen.

Die Rinne f, f nimmt den Ring auf, mit dessen Hülfe die

Vorrichtung an den Pfosten befestigt wird. Der eiserne Träger mag, wie Fig. 11 zeigt,

geschmiedet seyn, oder wie in Fig. 12 aus einem

gebogenen Draht bestehen.

Fig. 13 ist

ein Isolator aus Porzellan, der oben mit einem Loch a

versehen ist, durch welches der Draht e geht, und unten

mit einer senkrechten an ihrem Ende glockenförmig sich erweiternden cylindrischen

Höhlung b. In diese letztere tritt das Eisen d, welches bei d¹ in

den Pfosten f getrieben wird; eine kleine Zinkscheibe

g schützt die Vorrichtung gegen den von unten

zurückspritzenden oder aufwärts gewehten Regen.

Der siebente Theil meiner Verbesserungen besteht in einem verbesserten wohlfeileren

Spannapparat Fig.

15 für Telegraphendrähte die auf Pfosten in der Luft fortgeführt sind.

Seine Eigenthümlichkeit besteht darin, daß die Trommel a, das Sperrrad b und die Achse c aus einem Stück gegossen sind. Die beiden Seitenstücke

d, d¹ sind besonders gegossen, um die

Einfügung der Achse in ihre Lager g, g¹ zu

gestatten; der Bolzen

e jedoch, der durch d

und d¹ geht und mit der Mutter f befestigt wird, hält alle Theile fest zusammen; h ist der in das Sperrrad b

greifende Sperrkegel.

Der achte Theil meiner Verbesserungen betrifft eine Sicherheitsvorkehrung in

Anwendung auf solche Drahtleitungen, welche durch die Luft fortgeführt sind,

besonders da wo sie durch Eisenbahnstationen oder Straßen einer Stadt gehen, und wo

sie im Falle ihres Reißens leicht Zuschauer verletzen können.

Unglücksfälle dieser Art sind schon vorgekommen; Leute wurden durch das plötzliche

Abfliegen hoch ausgespannter Drähte schwer verwundet, und auf der

Orleans-Eisenbahn wurde ein abgerissener Draht von den Rädern eines

vorüberfahrenden Zuges erfaßt und dadurch ein Theil der Telegraphenlinie

niedergezogen und hinter dem Eisenbahnzuge hergeschleift.

a, b, c, dFig. 16 und

17 stellt

einen Theil von vier Drähten eines elektrischen Telegraphen dar; e', e'', e''' ist ein Reif aus Eisendraht, welcher bei

e an den Telegraphendraht a befestigt ist und die Drähte b, c und d umgibt, ohne sie jedoch zu berühren. Diese Befestigung

muß so angeordnet seyn, daß der Reif nicht so leicht gegen die Drähte schwingen und

sie berühren kann. Zur weiteren Vorsicht umhüllt man den der Berührung durch den

Reif möglicher Weise ausgesetzten Draht an derjenigen Stelle f, wo die Berührung stattfinden könnte, mit einer isolirenden Substanz,

z.B. mit in Schellack getauchter Baumwolle. Der Reif muß stark genug seyn, z.B. 1/8

dick um im Fall eines Bruches einen oder mehrere Drähte zu tragen. Fig. 18 stellt die

nämliche schützende Anordnung dar für den Fall daß die Leitungsdrähte längs einer

Mauer hingeführt werden; hier ist der Sicherheitsdraht e, e',

e'', welcher die Telegraphendrähte umgibt, an die Mauer festgeschraubt.

Die folgende Abtheilung der Erfindung betrifft die Leitungsdrähte der Telegraphen.

Als Leitungsdraht bediente man sich seither gewöhnlich des auf den geeigneten

Durchmesser reducirten gezogenen Eisendrahtes. Versuche haben mich jedoch belehrt,

daß gewalzter Eisendraht dem Zwecke besser entspricht,

indem er wohlfeiler und weniger spröde ist, auch dem Durchgange des elektrischen

Stromes einen geringeren Widerstand darbietet. Zink ist als Material für

telegraphische Leitung bisher nicht in Anwendung gekommen, weil es bei gleichem

Querschnitt dem galvanischen Strom einen dreimal so großen Widerstand, als das

Kupfer darbietet; nun habe ich aber durch Versuche ermittelt, daß unter

Berücksichtigung des relativen Gewichtes und der Kosten von Zink und Kupfer, so wie

ihrer relativen Widerstandsfähigkeit gegen den galvanischen Strom, das Zink ein

wohlfeilerer und vortheilhafterer Leiter ist als Kupfer. Auch Blei wurde für den

bezeichneten Zweck bis jetzt nicht angewandt, indem sein Leitungswiderstand zwölfmal

so groß als der des Kupfers ist; inzwischen habe ich ermittelt, daß Bleidraht

mittelst hydraulischen Druckes sehr wohlfeil hergestellt werden kann, und daß sein

Leitungswiderstand für telegraphische Anlagen auf kurze Strecken, z.B. bei

Eisenbahnen von Station zu Station, keinen erheblichen Einwurf darbietet, weßhalb

ich die Anwendung von Bleidraht, in Röhren eingeschlossen, in obigem Sinne empfehle.

Man könnte daher auf einer Eisenbahn Kupfer für lange, Eisen und Zink für mittlere

und Blei für die kürzesten Strecken von Station zu Station anwenden. Fig. 19 stellt eine Röhre

dar, welche drei isolirte Leitungsdrähte a, b, c von

Zink, Eisen und Kupfer zur Fortleitung des galvanischen Stromes auf verschiedene

Entfernungen enthält.

Eine andere Verbesserung bezieht sich auf kleine Elektromagnete für telegraphische

Apparate. Bei der Construction von Elektromagneten für telegraphische Zwecke ist

seither stets weiches Eisen angewendet worden. Ich finde jedoch Eisen hinsichtlich

des Rückstandes an Magnetismus sehr veränderlich, während das Nickel, welches bei elektrischen Telegraphen seither nicht in Anwendung

gekommen ist, eine sehr gleichmäßige Wirkung äußert; obgleich in geringerem Grade

magnetisch als Eisen, ist es doch für den vorliegenden Zweck stark genug.

Fig. 20

stellt die Einrichtung, der ich für Nickel-Elektromagnete den Vorzug gebe, in der Endansicht, Fig. 21 im

Längendurchschnitte dar. Die Nickelcylinder a, a sind

durch das aufgeschraubte Querstück b aus Nickel mit

einander verbunden; c, c sind die messingenen Endstücke,

welche die Drahtwindungen d, d zurückhalten. Diese

Endstücke sind nicht über die Cylinder geschoben, sondern nur mittelst Schrauben e, e an ihre Enden befestigt. In die Endstücke nächst

den Polen des Elektromagneten ist eine Oeffnung geschnitten, um der Armatur g zu gestatten, sich dem Nickel zu nähern. Diese

Anordnung gewährt den Vortheil, daß sie die Umwickelung des Nickels bis zu seinem

äußersten Ende gestattet, wodurch ein Maximum der Wirkung erzielt wird. Die Armatur

g des Nickels ist in eine den magnetischen Curven

entsprechende Form gebogen, wodurch die anziehende Kraft erhöht wird.

Fig. 22 zeigt

eine Methode, die anziehende Kraft eines elektrischen Stroms ohne Hülfe irgend eines

magnetischen Metalles anzuwenden.

d, d ist eine Reihe um die Röhren g, g gewundener isolirter Drahtwindungen; k, k

ist ein Paar kleinerer Drahtwindungen, deren Richtung den Windungen d, d entgegengesetzt ist. Die Windungen k, k befinden sich an einer kleinen Messinggabel h, h, welche bei i an den zu

bewegenden Mechanismus befestigt ist. Wenn nun der elektrische Strom alle Windungen

umkreist, so werden die Windungen der Gabel h, h weiter

in die Röhren g, g hineingezogen, wodurch die Bewegung

des mit ihnen in Verbindung stehenden Mechanismus eingeleitet ist. Auch in diesem

Falle findet nach Aufhören des Stroms keine rückständige Anziehung mehr statt.

Der folgende Theil der Verbesserungen bezieht sich auf magnetelektrische Maschinen in

Anwendung auf den Betrieb von Hemmungstelegraphen (escapement telegraphs). Bei den seither üblichen

Maschinen dieser Art kommt die Armatur mit dem Magnet nicht in Contact, während der

Zweck vorliegender Abtheilung meiner Verbesserungen darauf hinaus geht, eine

stärkere magnetelektrische Wirkung dadurch zu erzielen, daß man die Armatur in

wirklichen Contact mit dem Magnet bringt und sie plötzlich abzieht, so oft ein

elektrischer Strom zum Behuf der Transmission durch einen Hemmungstelegraphen

erzeugt werden soll. a, a

Fig. 23 ist

der Magnet; b die Armatur, welche an den um d drehbaren Arm c befestigt

ist. Der Arm c enthält einen Zahn e von Stahlachat, gegen den der eigenthümlich gestaltete Zahn des Rades

f, f, f wirkt; die Federn g sind so adjustirt, daß sie die Attraction des Magneten gegen die Armatur

mit einem geringen Ueberschuß an Kraft aufwiegen, so daß die Armatur, so weit es die

Schraube h gestattet, beständig von dem Magnet

hinweggedrückt wird. Die Verticalachse i des Rades f führt ein Letternrad mit Speichen, dessen Buchstaben

dem Zifferblatt des Hemmungstelegraphen entsprechen. Wenn das Rad f, f von der linken zur rechten Seite gedrückt wird, so

wirkt jeder Zahn beim Vorübergehen auf den Arm c, so daß

die Armatur b mit dem Magnet a,

a in Berührung kommt, und so lange in Berührung bleibt, bis der Theil k, k des Zahns vorübergegangen ist, worauf die Armatur

durch die Feder g wieder von dem Magnet hinweggedrückt

wird. Das eine Ende der Drahtwindungen der Armatur b ist

an das Stück l gelöthet, welches selbst an die Endplatte

der Armatur gelöthet ist und mit ihr oscillirt; das andere Ende ist an die Säule m gelöthet, an welche die elastische Gabel n, n¹ befestigt ist. Die beiden Zinken der

letztern sind mittelst Adjustirschrauben o, o' so

angeordnet, daß die Gabel n den Theil l berührt, wenn die Armatur mit dem Magnet in Berührung

ist und die Gabel

n¹ den Theil l,

wenn die Armatur gegen h zurückfällt, während in der

Mitte ihrer Bahn weder n noch n¹ den Theil l berührt. p, p ist ein zweites auf das Rad f, f geschraubtes und mit diesem sich drehendes Rad; seine Zähne wirken

gegen den Zahn g des Hebels r, welcher durch die adjustirbare Feder s

gegen das Rad p gedrückt wird. Die relative Form und

Lage der Zähne der Räder f und p ist so beschaffen, daß e und q abwechselnd gehoben werden, wodurch der Widerstand des

Zeigers während der Rotation des Rades gleichförmig gemacht wird.

Dieses ist ein großer Vortheil, indem dadurch die Bewegung der Maschine

gleichförmiger wird. v ist ein um w drehbarer Hebel, der bei x durch

Vermittelung des Stückes y mit dem Hebel r und bei z mit dem langen

Sperrkegel a¹ verbunden ist. Letzterer fällt in

die Zähne des mit dem Rade f, f fest verbundenen und mit

ihm sich drehenden Rades b¹, b¹. Die Theile sind so angeordnet, daß a¹ zwischen die Zähne von b¹ einen Augenblick vorher fällt, ehe q

zwischen zwei Zähne von p, p' fällt, und daß a¹ gegen einen Zahn von b gepreßt wird, so daß er das Rad vorwärts drängt, gerade während e erhoben wird. Auf diese Weise wird der Widerstand, den

die Feder s einerseits dem Rade darbietet, auf der

andern Seite durch die Triebkraft, die sie ihm ertheilt, aufgewogen, und die

Abwechselung in der Hülfe und dem Widerstand ist die Folge der relativen Gestalt und

Lage der Zähne, welche genau in dem Momente eingreifen wo die Bewegung durch sie

gleichförmig gemacht werden soll. Die zwischen die Zähne des Rades f, f fallende Feder c¹ ertheilt diesem Rade während der Ruhe eine sichere Lage. Die

Klemmschrauben e¹ und f¹ verbinden die Maschine mit der telegraphischen Leitung und die

punktirten Linien g¹ und h¹ bezeichnen die Verbindung dieser Klemmschrauben mit den Theilen

m und d. Die Zähne der

Räder f, f und p, p sollten

volle 3/4 Zoll breit und zur Vermeidung der Abnützung verstählt seyn.

Der folgende Theil der Verbesserungen bezieht sich auf die Armaturen magnetelektrischer Maschinen und besteht in der Anbringung eines

regulirenden Mechanismus, vermöge dessen eine größere oder geringere Anzahl von

Windungen in die galvanische Kette eingeschaltet werden kann, je nachdem der Strom

einen größeren oder geringeren äußeren Widerstand zu überwältigen hat.

Fig. 24

stellt die Armatur in der Endansicht dar. a, a sind die

Endplatten, b, b das eiserne Querstück, welches mit

Hülfe der Schrauben c, c an die umwickelten

Eisencylinder befestigt ist. Die Windungen gehen in gleicher Richtung um beide Cylinder. Das innere

Ende der Drahtwindungen des linken Cylinders ist an das Ende d des Eisendrahtes d, d¹ gelöthet und

der Draht des rechten Cylinders auf ähnliche Weise an das Ende d¹ dieses Eisendrahtes; k und k¹ sind zwei dünne

Holzquadranten, welche an die Endplatten a und a¹ befestigt und an ihrem Umfange mit eingelegten

Messingscheiben g, h, i, g¹, h¹, i¹

versehen sind. Bei Anfertigung der Armaturen wird, wenn der Draht bis zu der durch

den punktirten Kreis b¹ angedeuteten Dicke

umwickelt ist, ein Ring durch ein in der Platte a

angebrachtes Loch geschoben und an die Scheibe g

befestigt; dann wird mit der Umwickelung bis zu der durch den Kreis m bezeichneten Dicke fortgefahren und wieder ein Ring an

die Scheibe h befestigt; man setzt sodann die

Umwickelung fort, bis die Armatur gefüllt ist und löthet das Ende der Windung an die

Scheibe i¹. Ebenso wird der um den rechten

Cylinder gewundene Draht in den bezeichneten Zwischenräumen an die Scheiben g, h, i, f gelöthet. f und

f¹ sind messinge um e und e¹ drehbare Zeiger, die mit ihren

Enden gegen die eine oder die andere der Messingscheiben g,

h, i, g¹, h¹, i¹ drücken; p und p¹ Drahtstücke, welche an die Achsen e und e¹ der

Indicatoren f und f¹

gelöthet und als die Enden der Drahtwindungen zu betrachten sind.

Es ist nun klar, daß, je nachdem die Zeiger f und f¹ auf g, h oder i und auf h' oder i¹ gestellt werden, eine größere oder geringere

Anzahl Windungen in die galvanische Kette eingeschlossen sind, und daß die in den

inneren Windungen erzeugten Ströme einen größeren oder geringeren Widerstand in der

Armatur selbst finden. Durch Stellung der Zeiger f und

f¹ auf die Scheiben g und g¹ wird sich demnach die Armatur

zum Betrieb einer kurzen, durch Stellung derselben auf h

und h¹ zum Betrieb einer längeren Linie u.s.w.

eignen. Es ist darauf zu achten, daß die Theile d, e, f, g,

h, i, k, p und d¹, e¹, f¹, g¹, h¹, i¹, k¹, p¹ den hölzernen Quadranten von den Scheiben a und a¹ sowie auch

unter sich gut isolirt seyen; dasselbe gilt von den Drahtwindungen in Beziehung auf

die Scheiben a und a¹.

Die folgende Abtheilung der Erfindung bezieht sich auf Stahlmagnete für telegraphische Zwecke. Seither wurden diese Magnete aus

Stahlstäben in Hufeisengestalt geschmiedet. Das Schmieden ist aber kostspielig,

vermindert die Fähigkeit des Stahls den Magnetismus zurückzuhalten, und macht ihn

geeignet beim Härten sich zu werfen, so daß der Arbeiter sich versucht fühlt den

Stahl nicht bis zur genügenden Härte zu bringen. Auch können Stahlplatten nicht wohl

dünn genug

geschmiedet werden, um eine hohe Magnetkraft zu erlangen. Als die beste und

wohlfeilste Verfertigung der Lamellen zu Hufeisenmagneten empfehle ich die Fig. 25

dargestellte. a, a ist ein Stück Stahlblech, aus welchem

die Lamellen in der durch Linien angedeuteten Weise, etwa mittelst einer kräftigen

Schwungpresse ausgeschnitten werden. Die auf solche Weise erhaltenen

hufeisenförmigen Stücke können nun vollendet, magnetisirt und zu magnetischen

Magazinen vereinigt werden. Auf diese Weise erhält man unter großer Kostenersparniß

sehr gesättigte und andauernde Magnete.

Ein weiterer Theil der Verbesserungen bezieht sich auf einen solchen Telegraphen, bei welchem die Zeichen durch einen Hammer auf

das Papier gedrückt werden. Der Schlag des Hammers erfolgt unmittelbar

nachdem die Letter über das Papier gebracht worden ist. Bei dem seitherigen

Drucktelegraphen findet zwischen je zwei Hammerschlägen eine Pause statt, die lang

genug ist, um das Letternrad vollständig umzudrehen. Angenommen, der Buchstabe A sey gedruckt worden und der Buchstabe B solle nach ihm gedruckt werden, so wird B durch das Vorübergehen eines einzigen Zahns über das

Papier gebracht, aber der Schlag erfolgt nicht eher, als bis diejenige Zeit

verflossen ist, welche erforderlich ist, um B durch den

Vorübergang von 23 Zähnen herumzubringen. Bei vorliegendem Drucktelegraphen dagegen

läßt der Hammer den Buchstaben B vorübergehen, wenn er

nicht gedruckt werden soll; fällt dagegen auf ihn herab, wenn er gedruckt werden

soll, wobei keine Zeit verloren geht. Fig. 26 stellt den in

Rebe stehenden Apparat dar. a, a ist der Papiercylinder,

dessen mittlerer Theil in der Abbildung weggelassen ist, um die dahinter

befindlichen Theile darzulegen. b, b ist die Schraube,

längs welcher sich der Papiercylinder bei seiner Rotation fortbewegt; c, c ist ein langes Getriebe, welches durch eine Feder

und das Räderwerk d, e, f in Bewegung gesetzt wird und

in das an dem Cylinder befindliche Zahnrad g greift. h ist das Letternrad, dessen verticale Achse i ein Sperrrad k enthält,

welches durch den Hemmungsmechanismus z und den

Elektromagneten m, m in Bewegung gesetzt wird; n ein um o drehbarer Hammer,

an dessen Schwanz p eine leichte Feder q befestigt ist, welche durch einen Federhafen r zurückgehalten wird; u ein

Einfall, welcher in einen an der Peripherie des Rades f

angebrachten Zahn greift, so daß die Bewegung des Räderwerks gehemmt wird. Wenn der

Hammer n herabfällt, so stößt sein Schwanz gegen eine an

dem Einfall u angebrachte Hervorragung, hebt den Einfall

in die Höhe und löst dadurch das Räderwerk aus. Ein von dem Rad f hervorragender Stift y kommt gegen den

Schwanz p des Hammers, hebt diesen und drückt die Feder

q in den Zahn des Fanghakens r; da der Einfall u gegen den vom Rade f hervorragenden Zahn stößt, so kann dieses nicht mehr

als eine Umdrehung machen. Der Fanghaken r besitzt eine

kleine eiserne Armatur z, welche durch den

Elektromagneten a¹ in Thätigkeit gesetzt wird und

der Hammer n eine ähnliche durch den Elektromagneten c in Thätigkeit gesetzte Armatur b¹. Der Hammer n ist so adjustirt, daß

er in der dargestellten Lage sich beinahe, aber nicht ganz im Gleichgewicht

befindet, so daß er, freigelassen, auf die Letter herabfällt. Der Elektromagnet m, m der Hemmung, so wie die andern Elektromagnete sind

so verbunden, daß der Strom durch alle gleichzeitig geht. Bei Hemmungstelegraphen

zieht unter gewöhnlichen Umständen der Elektromagnet 16 oder 17mal in 1 Secunde an.

Das Spiel des Mechanismus wird man sich nun leicht erklären können. Angenommen, der

Buchstabe A sey gedruckt Worden und der folgende

Buchstabe B solle gedruckt werden, so wird der

Communicator um eine Speiche gedreht und dadurch ein galvanischer Strom eingeleitet.

Die drei Magnete ziehen nun auf einmal an; m, m läßt

einen Zahn vorübergehen und bringt B über das Papier a; der Federhaken r wird

zurückgezogen und der Hammer ausgelöst; c¹ hält

den Hammer einen Augenblick zurück, so daß dieser nicht eher fallen kann, als bis

der Strom aufgehört hat. So wie letzteres der Fall ist, fällt der Hammer herab,

schlägt auf die Letter und drückt sie, während er zugleich mit seinem Schwanz p den Einfall u aushebt, so

daß sich das Rad f drehen kann. Mit Hülfe des Stiftes

y hebt das Rad f den

Hammer und bringt die Feder q in ihre vorherige Lage

zurück, wird aber selbst nach erfolgter einmaliger Drehung durch den Einfall u aufgehalten, so daß jetzt alles wieder in der Lage

ist, einen andern Buchstaben zu drucken. Soll nun der 10te Buchstabe gedruckt

werden, so hat man den Communicator um zehn Speichen zu drehen (was mit einer

Geschwindigkeit von 16 Speichen in der Secunde geschehen kann), wobei die drei

Elektromagnete zehnmal anziehen werden. Die erste Attraction des Magneten a¹ zieht den Federhaken nieder, löst die Feder

q und somit auch den Hammer aus; die neun folgenden

Anziehungen desselben haben weiter keinen Erfolg, als daß sie dem Federhaken neun

Vibrationen ertheilen. Was den Magneten m, m betrifft,

so wird jede seiner zehn Anziehungen die Hemmung um einen Zahn weiter bewegen. Die

erste Anziehung des Magneten c¹ hält den Hammer

einen Augenblick zurück, worauf er fällt; da jedoch die zweite Anziehung nur 1/16

Sec. nach der ersten erfolgt, ehe also die Armatur b¹

aus dem Bereich der Anziehungskraft des Magneten gekommen ist, so wird der Hammer

einen Augenblick zurückgehalten, worauf er wieder zu fallen beginnt, durch die

dritte Anziehung wieder zurückgehalten und sofort bis zur letzten Anziehung, wo er

endlich auf die inzwischen an ihre Stelle gelangte Letter herabfällt und sie

abdruckt. Ebenso verhält es sich mit den übrigen Buchstaben.

Die folgende Abtheilung meiner Verbesserungen bezieht sich auf einen mit den Tasten

des elektrischen Telegraphen verbundenen Registrirapparat, welcher die ertheilten Signale zur Controle aufzeichnet. Die

Fig. 27,

28 und

29

stellen einen diesem Zwecke entsprechenden einfachen Mechanismus im Grundrisse, im

Frontaufriß und in der Seitenansicht dar. Zur Bezeichnung gleicher Theile sind in

diesen Figuren gleiche Buchstaben gewählt. a, b, c, d

sind die um e, f, g, h drehbaren Tasten etwa eines

Doppelnabeltelegraphen; i ist eine unter jeder Taste mit

einem Arm k versehene Achse. Ein mit der Achse i verbundener Arm m greift

mit seinem Zahn n in das Sperrrad o. Die beiden Walzen p und p¹, an deren untere das Rad o befestigt ist, werden durch Federn gegen einander

gedrückt, so daß sie das von der Walze s herkommende

Papier fest zwischen sich fassen. Die Walze s ist mit

einer Kurbel versehen, um das Papier auf dieselbe aufwickeln zu können. v, v sind elastische Stahlspitzen, welche in das

zwischen den Platten w hindurchgehende Papier Löcher

stechen. So oft nun eine Taste niedergedrückt wird, entsteht in dem unter ihr

befindlichen Papier ein Loch. In Folge der Thätigkeit der Hebel l und m wird bei jedem

Niederdrücken der Taste das Papier vorwärts bewegt, um einen neuen Eindruck zu

empfangen. Die Feder x bringt den Arm l nach jedem Stich in seine ursprüngliche Lage zurück

und bewegt die Stange n zur Ergreifung eines neuen Zahns

vorwärts. Die Feder y drückt den Sperrhaken n zwischen die Zähne des Rades o. Die Thätigkeit der Tasten wird somit in Gestalt von vier Löcherreihen

auf dem Papier controlirt erscheinen.

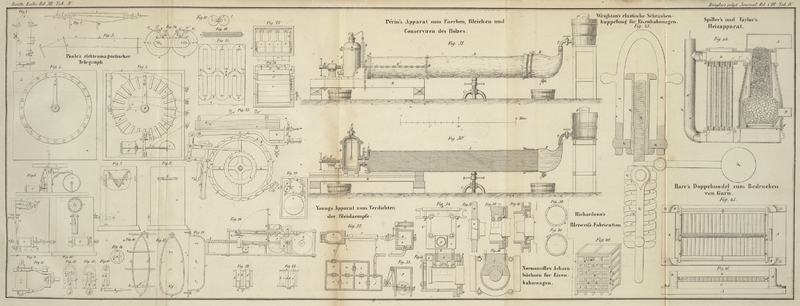

Tafeln