| Titel: | Ueber die Verfahrungsarten des Hrn. Renard Périn zum Färben, Bleichen und Conserviren des Holzes; Bericht des Hrn. Payen. |

| Fundstelle: | Band 112, Jahrgang 1849, Nr. XLVI., S. 211 |

| Download: | XML |

XLVI.

Ueber die Verfahrungsarten des Hrn. Renard Périn zum

Färben, Bleichen und Conserviren des Holzes; Bericht des Hrn. Payen.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Februar 1849, S. 51.

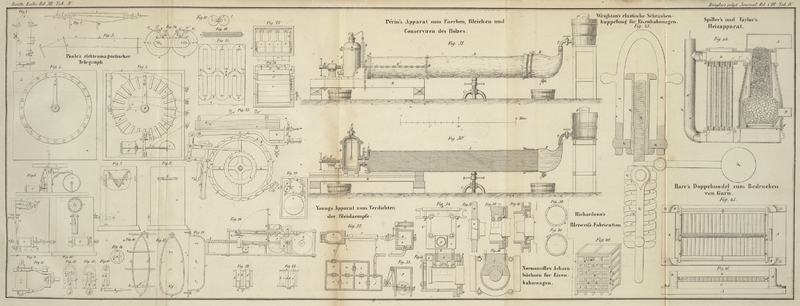

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Périn's Verfahrungsarten zum Färben und Bleichen des

Holzes.

Der Erfinder benutzt zum Tränken des Holzes mit verschiedenen Flüssigkeiten ein

theilweises Vacuum, welches er mittelst des in Fig. 30 und 31

abgebildeten Apparats erzielt.

Das zu injicirende Holz wird gegen den Apparat D

angebracht; derselbe besteht aus einem gußeisernen Cylinder mit einem

aufgeschliffenen Deckel, dessen Oeffnung mittelst eines Metallpfropfs G verschlossen werden kann; der Pfropf ist mit einer

Metallstange verbunden, an deren unterem Ende sich Werg befindet, das mit Weingeist

getränkt wurde. (Hr. Périn wendet jetzt den

Holzgeist als ein wohlfeileres Brennmaterial an.) Unten am Cylinder ist ein Hahn I angebracht. Vor dem Cylinder wird eine Scheibe L angebracht, welche in der Mitte mit einem Loch

versehen ist, das mit dem Innern des Cylinders communicirt. Gegen diese Scheibe muß

der Querschnitt des zu injicirenden Holzstamms angedrückt werden, nachdem man ihn am

Umkreis dieses Endes mit einem schmalen Scheibchen oder Ring von Leder oder

Kautschuk belegt hat. Der Baum ist mit einem eisernen Reif M umgeben, an welchem zwei Ketten angebracht werden, die man mit ihrem

anderen Ende am Cylinder befestigt; letzterer wird nun in Gang gesetzt, d.h.

mittelst einer

Druckschraube E vorwärts oder zurück geschoben; indem

man nämlich diese Schraube mittelst ihres Hebels in der erforderlichen Richtung

umdreht, nähert man die Scheibe dem Holzstück bis zum vollständigen Anschluß; der

zwischen die Scheibe und den Baum eingepreßte Kautschukring verhindert daselbst das

Einziehen der äußeren Luft, während der Zwischenraum, welchen dieser Ring auf dem

Querschnitt des Baumes frei läßt, hinreicht, damit die Saftcanäle durch das im

Apparat mittelst der Verbrennung erzeugte Vacuum ausgesaugt werden können.

Um das andere Ende des Holzstamms wird ein Sack aus undurchdringlichem Zeug R gebunden, welcher mit einem die Flüssigkeit

enthaltenden Recipient P communicirt; erzeugt man nun

das Vacuum im Apparat, so wirkt der Luftdruck auf die Oberfläche der Flüssigkeit und

diese färbende Flüssigkeit dringt folglich in die Canäle des Baums, auf welche der

Cylinder am anderen Ende ansaugend wirkt.

Um das Vacuum herzustellen, senkt man in den Cylinder Werg, welches mit Weingeist

getränkt und dann angezündet wurde. Während der Verbrennung hört man durch den Hahn

I ein starkes Zischen, eine Folge der Ausdehnung der

Luft. Der Arbeiter, welcher den Apparat bedient, muß dabei die Hand auf den Hahn

halten, durch welchen die Luft entweicht; sobald dieses Zischen bedeutend nachläßt,

das Zeichen daß die Verbrennung aufhört, schließt er schnell diesen Hahn, damit die äußere Luft nicht wieder in den Cylinder

eindringen kann.

Bei der Verbrennung des Weingeists entstehen Kohlensäure und Wasserdampf; die

Verdichtung des letztem erzeugt das Vacuum im Cylinder und folglich in den Canälen

des Baums, welcher gegen seine Scheibe angedrückt ist; andererseits wirkt der

Luftdruck auf die im Recipient enthaltene Flüssigkeit, welche daher in die Canäle

einbringt, dieselben in der ganzen Länge des Baums durchlauft und dabei das

hygroskopische Wasser und die Säfte des Holzes vor sich hertreibt.

Hr. Périn hat jetzt seine Anstalt, worin er diesen

merkwürdigen Industriezweig betreibt, außerhalb Paris, nach la Villette verlegt. Das

unbehauene Holz wird in den Höfen und unter einem großen Schoppen niedergelegt, um

nach dem Injiciren und Zuschneiden verkauft zu werden. Drei Handlanger und ein

Färber reichen zum Bedienen der achtzehn Injicir-Apparate hin, welche die

Anstalt enthält; diese vier Arbeiter können in 24 Stunden 60 bis 70 Decisters Holz

zubereiten. Die Sägmühle beschäftigt etwa fünf Arbeiter unter einem Vorarbeiter.

Die Holzarten, welche er hauptsächlich anwendet, sind Rothbuche, Weißbuche, Birnbaum,

Erle und Birke.

Um vollständig gefärbt zu werden, verschluckt ein Stamm durchschnittlich 18 Liter

Flüssigkeit per Decister. Die Menge des Safts, welche

diesen Bäumen entzogen wird, beträgt je nach der Zeit, welche seit ihrem Fällen

verstrich, 10 bis 16 Liter per Decister. Bäume, welche

nach dem Fällen 10 Monate lang unter Dach aufbewahrt wurden, eignen sich noch zum

Injiciren nach diesem Verfahren.

Sogleich nach dem Abrinden läßt sich das Holz vollkommen injiciren, ohne von einem

Cylinder umhüllt zu seyn. Dieß wäre auch der Fall nach dem Behauen; da aber dann die

Holzfasern zum Theil durchschnitten sind, so ist es besser das Holz in einen

Cylinder zu stecken.

Um die Durchdringung eines Holzstammes – derselbe mag mit seiner Rinde

versehen seyn oder nicht, oder auch behauen seyn – zu vervollständigen, kehrt

man ihn um, damit ihn die färbende Flüssigkeit auch noch in der entgegengesetzten

Richtung durchziehen muß.

Zum Färben des Holzes benutzt Hr. Périn dieselben

Beizen und Farbstoffe, welche man gewöhnlich anwendet, um Garn und Zeuge von Flachs,

Hanf und Baumwolle ächt zu färben.

Oft ist es vortheilhaft das Holz, welches gefärbt werden soll, vorher mittelst Chlor,

unterchlorigsaurer Salze etc. zu bleichen, man erzielt dann sicherer die gewünschte

Nüance.

Das auf beschriebene Weise behandelte Holz vereinigt folgende Vortheile: 1) es

trocknet schnell aus, weil ihm der Saft entzogen und durch Lösungen ersetzt wurde,

welche keine zerfließenden Salze enthalten; 2) es schrumpft beim Trocknen weniger

ein, weil die Beizen und Farbstoffe, womit es durchdrungen wurde, zum Theil in

festen Zustand übergehen und die Höhlungen der Holzfasern ausfüllen; 3) es wirft

sich weniger als das natürliche Holz, weil die schwammigen Theile die Farbstoffe

besser verschlucken und von denselben eine größere Menge als die harten Holztheile

fixiren, wodurch die ganze Masse des Holzes eine gleichförmigere Dichtigkeit erhält;

4) solches Holz wird wegen der in sein Gewebe eingetriebenen chemischen Agentien von

Insecten nicht angegriffen; 5) endlich läßt es sich besser poliren und schöner

firnissen, weil seine Poren verstopft sind und sein ganzes Gewebe regelmäßiger

ist.

Der Preis des so zubereiteten Holzes ist nicht hoch; man verkauft für die

Kunst-Tischlerei das Kilogramm zu 25 bis 80 Centimes; für gewöhnliche Möbeln

kommt solches Holz nur etwa um 10 Proc. theurer als das schönste holländische

Eichenholz zu stehen; endlich kostet von solchem zu Furnüren geschnittenen Holze der

Quadratmeter 2 bis 3 Fr.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 30 ist

ein Längsdurchschnitt des Apparats; Fig. 31 der Seitenaufriß

desselben.

A Baumstamm, horizontal gehalten, am einen Ende durch

das Gestell B und am andern durch den Bock C. D gußeiserner Cylinder, in welchem das Vacuum dadurch

hergestellt wird, daß man der in ihm enthaltenen Luft durch Verbrennung ihren

Sauerstoff entzieht; er ist auf dem Gestell B angebracht

und wird auf eben abgerichteten Wangen desselben mittelst der durch den Support F geführten Schraube vorwärts oder zurück geschoben. G gußeiserner Deckel, mit einer Eisenstange versehen, an

deren Ende mit Weingeist getränktes Werg angebracht wird. H Hahn an dem Rohr, welches den Cylinder mit dem einen Ende des Baumstamms

in Verbindung setzt. I Hahn, um den vom Cylinder

angesogenen Holzsaft ablaufen zu lassen. K Manometer, in

Centimetern graduirt; seine Röhre communicirt mit dem Innern des Cylinders D. L Scheibe oder Ring aus Leder oder Kautschuk, an

einem Ende des Baumstamms befestigt. M Kette, mit Haken

und Vorstecknägeln versehen, welche dasselbe Ende des Baums umspannt. N zwei Ketten, nämlich eine an jeder Seite des Gestells

B; mit ihrem einen Ende sind sie an der Kette M und mit dem andern an zwei auf dem Gestell B befestigten Haken gehalten. P Behälter, welcher die färbende Substanz enthält. Q Hahn, um die Verbindung herzustellen zwischen dem Recipient P und einem Sack aus undurchdringlichem Zeug, welchen

man so um den Baumstamm schnürt, daß keine Flüssigkeit entweichen kann. S Hahn, um nach beendigter Operation die im

undurchdringlichen Sack R zurückgebliebene Flüssigkeit

in einen untergestellten Zuber ablaufen lassen zu können.

Tafeln