| Titel: | Bemerkungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche, Erfindungen und Verbesserungen auf dem Felde derselben berührend; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg-Schwerin). |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 112, Jahrgang 1849, Nr. LI., S. 242 |

| Download: | XML |

LI.

Bemerkungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine

neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche, Erfindungen und Verbesserungen auf dem

Felde derselben berührend; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg-Schwerin).

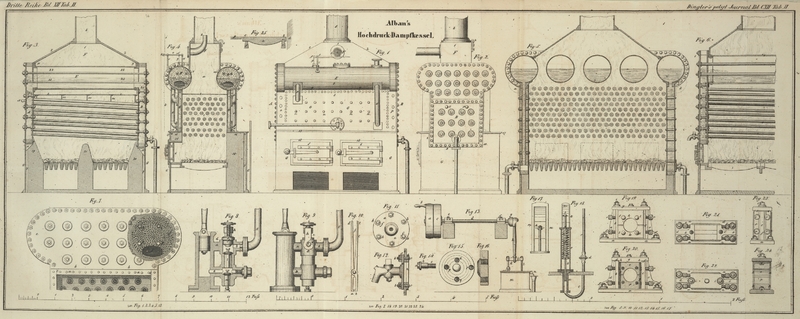

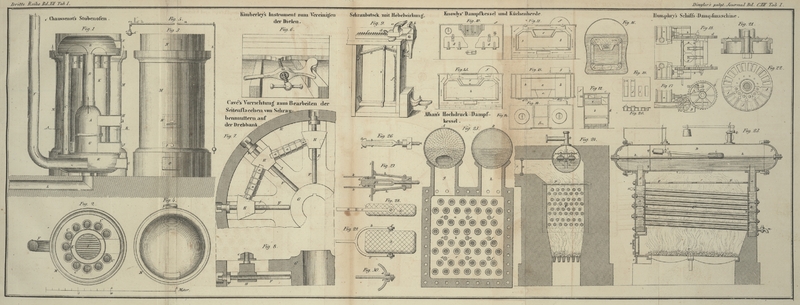

Mit Abbildungen auf Tab.

II und VI.

(Schluß von S.

174 des vorigen Heftes.)

Alban, über Hochdruckdampfmaschinen.

Da ich an den Speiseapparaten, den Wasserstandszeigern, Sicherheitsventilen und Manometern nichts Wesentliches verändert habe, so werde ich nicht viel

darüber sagen, nur will ich anführen, daß ich die erstern in neuerer Zeit da, wo das

Wasser nach der Cisterne hin kein natürliches Gefälle hat, zugleich mit Saugpumpen

versehen habe, die dasselbe aus irgend einem Reservoir, Bach, Graben, See oder

Brunnen in die Cisterne heben. Aus Gründen, die ich schon in meinem Hauptwerke

angegeben habe, bin ich nämlich durchaus nicht dafür, durch die Speisepumpe selbst

das Wasser aufsaugen zu lassen. Die kleinen Saugpumpen stehen neben der Speisepumpe,

und sind so eingerichtet, daß sie etwas Wasser mehr zuführen, als die Speisepumpe

gebraucht. Der Ueberfluß wird dann in den Brunnen, See, Bach etc. zurückgeleitet. Um

beide Pumpen durch ein und dasselbe Gestänge in Bewegung zu setzen, habe ich bei

einigen meiner Maschinen folgende Anordnung getroffen:

Ich lege irgendwo, wo möglich in der Nähe des Kessels oder der Kesselstube, eine

eiserne Welle hin, die sich in Lagern dreht, und auf ihrem einen vor dem Lager

vorspringenden Ende ein Riemenrad enthält, welches von der Maschine aus auf irgend

eine passende und bequeme Weise durch einen Riemen in Umtrieb gesetzt wird. Diesem

Riemenrade gebe ich einen genügenden Durchmesser, damit der Riemenzug hinreiche, den Widerstand der

Pumpen zu überwältigen; und lasse es mit seiner Welle ungefähr so oft umlaufen, als

die Dampfmaschine Umgänge macht. Auf das andere vor dem zweiten Lager vorstehende

Ende der Welle befestige ich eine starke gußeiserne Scheibe, die statt einer kleinen

Kurbel dient. Sie hat daher eine eingeschrobene Warze, von der eine Zugstange zur

Cisterne der Speise- und Saugepumpe herabführt. Diese Zugstange hat in

einiger Entfernung über der Cisterne ein (gewöhnlich von Eisen gegossenes) starkes

Querhaupt, in dessen beide Enden die zu den Pumpen führenden Bewegungsstangen

eingeschroben sind. Die beiden Bewegungsstangen sind unten durch ein Scharnier mit

dem Pumpenkolben gelenkig verbunden, weil die Zugstange und die ihre Bewegung

fortpflanzenden beiden Bewegungsstangen bei ihrer Auf- und Niederbewegung

wegen der Kurbel eine Abweichung von der geraden Linie machen. In der statt Kurbel

dienenden Scheibe sind vier Löcher mit Schraubengewinden enthalten, die alle in

ungleichen Abständen vom Centrum der Scheibe liegen. In alle vier kann die Warze

eingeschoben werden. Es ist nun ersichtlich, daß der Hub der Pumpen durch das

Einschrauben der Warze in ein vom Mittelpunkt entfernteres Loch vergrößert, im

Gegentheil verkleinert werde. Diese Einrichtung ist einfach und bequem und geht sehr

geräuschlos, wenigstens sanfter als die in meinem Hauptwerke beschriebene

Hebelvorrichtung. Man hat bei derselben aber dahin zu sehen, daß die Welle und mit

ihr die Scheibe in einer Richtung umlaufe, wobei die Warze durch die zwischen ihr

und der Zugstange entstehende Reibung nicht in ihrem Gewinde gelöset, sondern

vielmehr fester eingeschoben werde.

Um beide Pumpen ganz außer Thätigkeit setzen zu können, ist auch anzurathen, eine

Leerrolle hinter der festen Riemenscheibe anzubringen. Durch ein Schieben des

Riemens auf die Leerrolle wird dann die ganze Speisevorrichtung in Stillstand

versetzt. Dieses Schieben muß wo möglich durch einen Ring geschehen, der an einer

Stange angebracht ist, welche in die Kesselstube führt, und hier mit einem

Handgriffe versehen ist. Der Heizer hat dann die Leitung der Speisung des Kessels

bei der Hand. Will man die Pumpe mit der Hand bewegen, z.B. bei etwaigem längern

Anhalten der Maschine, so geschieht dieß durch ein Kurbelheft, welches in das äußere

Riemenrad möglichst weit vom Mittelpunkt der Welle eingeschoben ist, und woran man

dieß Rad mit der Welle etc. herum bewegt. Wie sich von selbst versteht, muß dann

aber vorher der Riemen auf die Leerrolle geschoben seyn.

Ich habe diesen Apparat in Fig. 13 Tab. II von der

Seite vorgestellt. a ist das an der Welle festsitzende

Riemenrad mit dem Kurbelheft b: c die Leerrolle; d die Welle, die bei e und

f in Lagern läuft, g die

Kurbelschreibe mit eingeschrobener Warze, h die

Zugstange, i das Querhaupt an derselben, k und l die beiden zu den

Pumpen herabführenden Bewegungsstangen, m die die beiden

Pumpen enthaltende gußeiserne Cisterne, n eine

Ablaufrinne, die das überflüssige Wasser aus der Cisterne in den Trichter und die

Ableitungsröhre überführt. In Fig. 15 und 16 habe ich

noch die Kurbelscheibe besonders, und zwar in einem vergrößerten Maaßstabe, in Fig. 15 von

vorne oder vor Ende, und in Fig. 16 von der Seite und

im perpendiculären Durchschnitte vorgestellt. In Fig. 15 sieht man die

vier, in verschiedenen Abständen vom Mittelpunkte der Scheibe, und für die Aufnahme

der Warze bestimmten Schraubenlöcher bei o, p, q, r. Das

erste Loch am Centrum der Scheibe gibt 3 Zoll Hub, das nächste 3 1/2, das darauf

folgende 4, und das letzte 4 1/2 Zoll. Fig. 14 zeigt die Warze

besonders abgebildet. a ist der sechseckige

Schraubenkopf, an welchen sie vermittelst eines Schraubenschlüssels in die Scheibe

eingeschroben wird; b der runde Zapfen für die Zugstange

h: c das Schraubengewinde.

Ich sagte schon vorher, daß diese Vorrichtung vor der in meinem Hauptwerke

beschriebenen Hebelvorrichtung Vorzüge habe. Ist nämlich der am Steigrohre

befindliche Hahn zum Abschließen desselben einmal zu öffnen vergessen, wenn des

Morgens die Maschine angeht oder eine Untersuchung an dieser oder den Pumpen

stattgefunden hat, so wird die im Hauptwerke angegebene Vorrichtung irgend etwas an

den Hebeln und Stangen verbiegen, indem der Kolben in der Speisepumpe nun nicht

nachgibt, oder auch das Speiserohr unterhalb des Hahnes springen. Dieß ist bei der

eben beschriebenen Vorrichtung so sehr nicht zu fürchten, insofern dann der Riemen

vom Riemenrad eher abspringen, als eine so nachtheilige Beschädigung zulassen

wird.

In Fig. 8 und

9 habe ich

eine meiner neuern Speisepumpen und zwar in Fig. 9 von außen, und Fig. 8 im

perpendiculären Durchschnitte vorgestellt. An derselben bemerkt man bei a eine Erhöhung des Ventilkastens, und an demselben über

dem Entleerungs- oder Druckventile ein seitwärts abgehendes, und mit einem

Schraubenkranze versehenes horizontal liegendes Rohr b.

An dieses Rohr wird die zum Kessel führende Steigröhre c

angeschroben, und bleibt beständig mit ihm in Verbindung. An der Stelle d, wo das Steigrohr von der Ventilbüchse abgeht, ist

diese verstärkt gegossen. Sie ist oben offen und mit einem messingenen Deckel e versehen, der in die obere Oeffnung mit einem Vorsprunge eingreift, um

dem Deckel beim Aufsetzen eine Leitung zu geben. Damit der Deckel gehörig dicht die

Oeffnung verschließe, hat er bei f eine konische

ringförmige Erhabenheit, die in eine ihr entsprechende Vertiefung des obern Randes

der Oeffnung paßt, und durch Schmirgeln mit derselben luft- und wasserdicht

zusammengerieben ist. In die obere Verstärkung des Ventilkastens sind auf der

vordern und hintern Seite zwei Zapfen eingeschroben, von welchen nur der vordere bei

g zu sehen ist. Ueber diese Zapfen wird ein Bügel

h mit seinen Schenkeln in solcher Weise befestigt,

daß er leicht weggenommen werden kann. Oben enthält dieser Bügel eine senkrechte

Stellschraube i, die, wenn derselbe in seiner richtigen

Stellung sitzt, auf den Deckel e niedergeschroben werden

kann, und ihn so völlig dicht angedrückt erhält.

Um genau zu erkennen, in welcher Weise die Schenkel des Bügels über die Zapfen der

Ventilbüchse greifen, vergleiche man Fig. 9, die diese

Einrichtung von der vordern Seite vorstellt.

Es ist diese Einrichtung durchaus nicht neu, da sie indessen manchem kleinen

Mechaniker unbekannt seyn dürfte, so habe ich sie hier näher beschrieben. Welche

große Vortheile sie darbiete, wenn die Speisepumpen zuweilen ihren Dienst versagen,

und man zu den Ventilen schnell gelangen will, springt in die Augen. Dabei ist sie

sehr einfach und kunstlos, und das Steigrohr bleibt dabei immer an seinem Platze. Es

ist jedoch, bevor man während des Ganges der Maschine von ihr Gebrauch macht,

allemal nöthig, den am Steigrohre befindlichenbefindlicheu Hahn vorher zu schließen, damit das heiße Wasser des Kessels bei dem

Oeffnen des Deckels e nicht unter großem Drucke

hervordringe, und die Umstehenden brühe.

Bei a ist in beiden Figuren noch eine, zwischen

Pumpencylinder und Ventilbüchse angegossene, massive Stütze zum Zwecke einer

stärkern und sicherern Verbindung dieser beiden Theile abgebildet. Sie ist sehr

empfehlenswerth, wenn zuweilen zerstörende Potenzen auf die Pumpe einwirken, wobei

das den Pumpencylinder und die Ventilbüchse verbindende Rohr k immer leicht zerbrochen wird, da es beim Fehlen von a der einzige beide Organe verbindende Theil ist.

In dem Ventilkasten sieht man die Ventile so übereinander gestellt, und ihre Größe so

angeordnet, wie ich es in meinem Hauptwerke angegeben habe, d.h. das Druck-

oder Entleerungsventil l ist um so viel größer als das

Saugventil m, daß letzteres durch seinen Canal und Sitz hindurch

herausgenommen werden kann. Ich habe hier nur noch auf die kurzen viereckigen Zapfen

auf den Köpfen beider Ventile in Fig. 8 aufmerksam zu

machen. Sie sind dazu bestimmt, die Ventile daran vermittelst einer kleinen Zange

herauszunehmen oder einzuschmirgeln, und damit diese Zange sie desto fester halten

könne, ist der Zapfen, wie die Figur zeigt, gleich über dem Kopfe der Ventile rund

herum eingeschnitten. Die zum Herausnehmen und Schmirgeln dienende Zange ist in Fig. 10

besonders abgebildet. An derselben sind die unteren Griffe a und b dazu bestimmt, in die eben genannten

Einschnitte der Zapfen einzugreifen. Bei c wird nach dem

Packen der Ventile durch dieselben ein Ring f über die

Schenkel d und e derselben

in der Weise geschoben, wie es bei gewöhnlichen Schmiedezangen geschieht, um das

gepackte Stück gehörig fest mit denselben in Verbindung zu erhalten. Dieß ist

vorzüglich dann nöthig, wenn die Ventile vermittelst der Zange eingeschmirgelt

werden sollen.

Die Saugepumpe steht in der Cisterne neben der Speisepumpe und ist von ganz

gewöhnlicher Einrichtung, d.h. hat unten im Boden ein Saug- und im Kolben ein

Steigventil. Das Wasser, welches dieselbe fördert, tritt durch die obere Oeffnung

der Pumpe in die Cisterne. Dadurch, daß sie immer etwas mehr Wasser gibt, als die

Speisepumpe gebraucht, veranlaßt sie einen steten Ueberfluß von Wasser in der

Cisterne, der durch eine Rinne n, Fig. 13, abläuft. Dieser

Ablauf muß so eingerichtet seyn, daß der Heizer ihn immer beobachten kann. Er gibt

nämlich einen Fingerzeig über den Zustand der Pumpen. Läuft zu viel Wasser ab,

während die Speisepumpe arbeitet, so ist sicherlich an dieser etwas in Unordnung,

läuft zu wenig ab, so ist die Saugpumpe in Verdacht zu nehmen. Ein guter

aufmerksamer Heizer wird bald eine große Fertigkeit in Beurtheilung dieses

Wasserablaufs und seiner verschiedenen Grade gewinnen, und daraus immer sehr

werthvolle Schlüsse für die Pumpen und den Kessel ziehen.

Ich muß hier noch einmal wiederholen, daß man bei den Speisepumpen nicht genug

Aufmerksamkeit auf die Seiher oder Siebe verwenden kann. Sind diese immer im

gehörigen Zustande, so ist nicht leicht eine Störung an den Speisepumpen möglich, es

müßte denn seyn, daß der Fehler nicht an den Ventilen, sondern am Kolben liege. Um

über den dichten Gang des Kolbens einige Aufschlüsse zu erhalten, ist es gut, das

Wasser aus der Cisterne so weit herauszulassen, bis es unter die obere Mündung des

Speisepumpencylinders getreten ist. Sieht man dann bei der Bewegung des Kolbens in

der Pumpe, und zwar beim

Drücken desselben, Wasser aus der Pumpe herauszuspritzen, so ist sicher der Kolben

undicht.

Was die Wasserstandzeiger betrifft, so will ich hier noch

meine neuen Schwimmer näher beschreiben. Ich habe einen solchen in Fig. 27 und 28 abgebildet,

und zwar Fig.

27 von der Seite, Fig. 28 von oben. a ist das Ende des Schwimmerhebels. Dasselbe ist, wie

ich aber schon erwähnt habe, gabelförmig gespalten. Zwischen beiden Gabelschenkeln

b und c schwingt der

Schwimmer d mit einer Achse, die quer durch seinen

Körper geht, und in Fig. 28 punktirt durchgezeichnet ist. Diese Achse ist, so weit sie in dem

Steine liegt, in diesem befestigt und dreht sich mit zwei ungefähr 3/8 Zoll dicken

Zapfen e und f in zwei

Oeffnungen der Gabelschenkelenden. Zwischen diesen Enden und dem Schwimmer sind zwei

kleine runde Hülsen g und h

auf die Zapfen e und f

geschoben und durch durchgebohrte Stifte befestigt. Sie schließen dicht an den Stein

an und verhüten, daß der Stein die Schenkel der Gabel bei seiner Bewegung streife,

und sich dadurch feststelle. Um den Stein zwischen die Gabel und seine Zapfen in die

Oeffnungen der Gabelschenkel hineinzubringen, wird diese aus einander gebogen, und

nach Einbringung der Zapfen wieder zusammengerichtet. Die Zapfen müssen sich recht

frei in den Oeffnungen bewegen, damit sie sich nicht festsetzen können, wenn sich

Schmutz aus dem Wasser des Kessels an sie ablagert. Da der Schwimmer indessen in

einer fortwährenden oscillirenden Bewegung ist, so hat das so leicht nichts zu

sagen. Die Schwimmer müssen stets mit Messingdraht übersponnen seyn, damit, wenn sie

einmal zerbrächen, die Stücke ihre Haltung bei einander nicht verlieren. Diese

Maaßregel ist wesentlich und darf durchaus nicht verabsäumt werden, da das

Zerbrechen des Schwimmers eine große Gefahr für den Kessel herbeiführen kann,

insofern der Schwimmer dann aufhört den Wasserstand richtig anzugeben. Das

Gegengewicht gewinnt in einem solchen Falle die Oberhand, und der Schwimmerhebel

schnellt in die Höhe, wodurch der Heizer dann verführt wird einen hohen Wasserstand

anzunehmen, während dieser sinkt. Ist indessen dieser Heizer nur gehörig eingeweiht,

so wird er nach Zusammennehmen aller Umstände bald hinter die Wahrheit kommen. Es

wird ihm bald auffallen, daß der Zeiger am Schwimmerhebel sich nicht bewege, und

sucht er bei dieser Bemerkung ihn niederzudrücken, so wird er sogleich finden, daß

er eine größere Last als gewöhnlich niederzudrücken habe, und daß der Zeiger beim

Aufhören des Niederdrückens mit der Hand plötzlich wieder in die Höhe schnellt.

Unter allen bisher bekannten Manometern dürfte vor den

Quecksilbermanometern mit Glasröhren noch den meisten Vortheil diejenige Gattung gewähren, die ich auf

Tab. I in Fig. 31 des Hauptwerkes abgebildet habe. Solche Manometer sind einfach und

ziemlich empfindlich, und bleiben es auch, wenn

1) der Kolben öfter aus dem Cylinder herausgenommen, gereinigt

und mit gutem reinen Schweineschmalz leicht angefettet wird. Das Schweineschmalz

erstarrt nicht, wird nicht steif und behält daher seine gewöhnliche

Schlüpfrigkeit; auch wird es nie so dünn, daß es abfließt, indem es in dem im

Cylinder enthaltenen Wasser wegen seiner größern specifischen Leichtigkeit

aufsteigt. Diese Punkte sind wesentlich, weil es sich bei diesem Instrumente

vorzüglich darum handelt, immer einen möglichst gleichen Grad der Reibung am

Kolben zu bewahren.

2) Wenn ferner dahin gesorgt wird, daß kein kochendes Wasser an

den Kolben kömmt, welches das Leder an demselben auflöset. Deßhalb muß man eine

möglichst hohe Wassersäule (wenigstens von 2 Fuß Höhe) über dem Kolben erhalten

und darnach das Rohr, welches vom Kessel zu ihm führt, einrichten. Bei der Höhe

meiner Kessel ist die Sache leicht ausgeführt.

Das Manometer muß immer in solcher Höhe angebracht seyn, daß es recht vor Augen

liegt, und daß man es gut und bequem beobachten kann. Die kleine Zahnstange muß eine

möglichst feine Theilung haben, und fleißig in die des Bogens eingreifen. Damit der

Hebel sich nicht überschlage, kann man sein Steigen über die Horizontallinie durch

einen kleinen Stift beschränken, gegen den er dann stößt, wenn er über diese

hinausstrebt. Das ganze Instrument wird am besten an einer gußeisernen Platte

befestigt, die man am Ofen, oder noch besser, an einer benachbarten Wand aufhängt,

weil der Ofen oft zu warm wird. Auch ist wohl zu berücksichtigen, daß es an einer

Stelle sich befinde, wo gehörig Licht ist. Zur Sicherung vor Beschädigung und gegen

Verunreinigung muß es in einem Kasten aufgestellt werden, der vorne eine Glasthür

mit recht dickem Glase hat. Die gußeiserne Platte, die es aufnimmt, muß so groß

seyn, daß der Quadrant mit der Scala Platz darauf findet. Man wird auch wohlthun,

die ganze Vorrichtung, etwa durch Blechplatten, zu verdecken, und die Welle des

Hebels durch diese durchreichen zu lassen. Es kann dann vorne ein Zeiger auf

derselben in solcher Stellung angebracht werden, daß die Scala nicht seitwärts von

der Welle, sondern oberhalb derselben liegt. Diese Scala lasse ich gerne auf weißem

Grunde machen, weil sie so besser in die Augen fällt. Eine messingene polirte

blendet und täuscht sehr leicht.

Ich brauche wohl nicht erst zu erwähnen, daß das Instrument mit ganz besonderer

Genauigkeit ausgeführt, namentlich dahin gesehen werden muß, daß die Zahnung leicht

arbeitet, und die Unterstützungsrolle so wenig als möglich Reibung auf ihrem Zapfen

habe. Dieß gilt auch von dem festgeschrobenen Zapfen, um welchen die Nuß des Hebels

sich dreht. Er muß möglichst fein und von Stahl seyn und mit reinem Uhrmacheröl

geschmiert werden. Letzteres gilt auch von der Stützrolle. Man würde überhaupt wohl

thun in dem Falle, daß man keinen recht accuraten Maschinenmeister hat, die Aufsicht

des Instrumentes irgend einem Uhrmacher zu übertragen, der gehalten wäre es alle

acht oder vierzehn Tage aus einander zu nehmen, zu reinigen und zu schmieren. Auf

dem Lande ist dieß nun freilich nicht zu realisiren. Hier müßte der Herr des

Geschäftes selbst genaue Controle über das Instrument führen oder durch ein sicheres

und accurates Individuum führen lassen.

Daß ein Manometer dieser Art sicherer als ein solcher mit einer Feder sey, ist wohl

nicht zu bezweifeln. Federn, wenn sie auch noch so schön und zweckmäßig gearbeitet

sind, verlieren doch allmählich ihre Spannkraft, wenn sie, wie bei diesem

Instrumente, immer einer starken Zusammenpressung unterliegen müssen. Der

Gewichthebel verändert sich nicht, und ist seine Wirkung und seine Stellung bei den

verschiedenen Druckgraden zu berechnen, während die mehrere oder mindere

Zusammendrückung einer Feder bei den verschiedenen Druckgraden nur jedesmal durch

Versuche gefunden werden kann, und hiebei nach den Umständen leicht variirt. Ein

Federmanometer verliert aber weniger an Genauigkeit durch Reibungen, wie der eben

berührte, und bedient man sich guter Spiralfedern, so kann das Instrument auch

einigermaßen dauerhaft werden, indem diese Gattung Federn nicht leicht erlahmt.

Damit, wenn einmal der Kolben des Manometers etwas Wasser vorbeitröpfeln lassen

sollte, die Zahnstange und der gezahnte Quadrant nicht verunreinigt werden, möchte

es zweckmäßig seyn, an dem Kolben, gleich über dem Zahnstocke, eine kleine

messingene Schale anzulöthen, die diese Tropfen aufnähme und durch ein kleines

Seitenrohr vor jenen edlern Theilen vorbei leitete.

Es wird nun ein Manometer dieser Art in meiner Werkstätte ausgeführt und bei der

nächsten zu bauenden Dampfmaschine in Anwendung kommen, wenn er sich bewähren

sollte. Vielleicht daß ich vor Beendigung dieser Schrift schon damit in Ordnung bin.

Ich werde in diesem

Falle die nöthigen Mittheilungen darüber nachtragen.Dieses Manometer ist bereits längere Zeit in Anwendung, und bewährt sich als

sehr brauchbar. Es ist neben einem Quecksilbermanometer mit geschlossener

Röhre angebracht, um vergleichende Versuche anstellen zu können, und hierbei

hat sich gezeigt, daß es zwar nicht ganz so empfindlich wie dieses ist, daß

es aber doch den Dampfdruck bis auf höchstens 3 Pfund Unterschied anzeige,

eine Differenz – die bei so hohem Drucke, als ich in meinen Maschinen

anwende, alle Bedeutung verliert, zumal das Manometer bei einer im Gange

befindlichen Maschine kein Instrument zu wissenschaftlichen Forschungen

darstellen soll, sondern nur dem Heizer einen Maaßstab für die Heizung zu

geben hat.Das hier gemeinte Manometer ist anders eingerichtet, als das was ich vorher

im Texte angedeutet habe, und diese Einrichtung hat sich als sehr zweckmäßig

bewährt. Auf Tab. V habe ich dasselbe im größern Maaßstabe abgebildet, um es

recht anschaulich zu machen und jeden Mechaniker in Stand zu setzen es

nachzubauen.Man sieht es Fig. 16 in seinem Kasten, und zwar nach Wegnahme der Glasthür

desselben. a ist hier der Cylinder mit seinem

Stempel oder Kolben b. Beide Theile sind von

Messing und in Fig. 17 und 18

besonders, und zwar der mehrern Deutlichkeit wegen im perpendiculären und

horizontalen Durchschnitte und in natürlicher Größe dargestellt. Die

Lederkappe des Kolbens muß vom feinsten Leder (am besten von

Glacé-Handschuhleder) seyn, und so wie der ganze Kolben, mit

gutem reinen Schweineschmalze angefettet werden, damit er mit möglichst

wenig Friction im Cylinder operire. (Man sehe die specielle Einrichtung

dieser Liederung weiter unten.) Das untere Ende des Stempels verläuft sich

in eine körnerartige Spitze. Der Cylinder ist an die gußeiserne Platte des

Instrumentes mit seinen Seitenlappen c, c,

angeschroben, und hat mit diesen zusammen im Querdurchschnitte die in Fig.

18 bezeichnete Form. Das Wasserrohr mündet von hinten bei d, Fig. 17, in den

obern Theil des Cylinders, und durchbohrt deßhalb die gußeiserne Platte. Es

ist mit einem kleinen Con angedichtet. Diese Einrichtung ist getroffen, um

dem kleinen eisernen oder messingenen Rahmen e

freien Spielraum über dem Cylinder zu verstatten. Der Rahmen e, Fig. 16 ist

bestimmt, die Bewegung des Kolbens auf die gußeiserne oder messingene Rolle

f vermittelst des Riemens g, der sehr pflegsam seyn muß, fortzupflanzen.

Die Rolle dreht sich auf einem dünnen 3/16 Zoll starken und gut polirten

Stahlzapfen h, der nicht allein in der Platte

befestigt ist, sondern auch noch vorne durch den Bügel i einen Stützpunkt erhält. Die Rolle muß mit

sehr dünnen Naben an Platte und Bügel reiben und sich mit möglichst wenig

Friction drehen. Das Ende k des Riemens g ist durch eine Schraube l an die Peripherie der Rolle f

befestigt, und das andere Ende m mit einer

kleinen angenieteten Blechplatte verstärkt, die ein Loch hat. in welchem der

Haken n des Rahmens e eingehängt wird. An der Rolle f ist

zugleich der Hebel o befestigt, der bei p das Gewicht, und bei r einen Zeiger trägt, welcher vorne auf der Scala s die Dampftensionen andeutet.In den Rahmen e ist unten bei t ein Draht eingeschroben, der aus dem Kasten

des Instrumentes hervorsteht und hier mit einem kleinen Oehr u versehen ist. Diese Vorrichtung ist getroffen,

um jeden Augenblick prüfen zu können, ob das Instrument auch die nöthige

Beweglichkeit und Empfindlichkeit zeige, indem man den Kolben dadurch in

Bewegung setzt. Der Kolben stützt sich durch seine untere Spitze v gegen eine entsprechende Vertiefung des

Rahmens e. Derselbe hat gerade 1/4 Quadratzoll

Durchschnittsfläche. Um die Eintheilung der Scala durch Versuche zu finden,

verfahre ich so, daß ich an das Oehr für jede Atmosphäre entsprechende

Gewichte, d.h. zu 1/4 des wirklichen Druckes aufhänge, und dann auf der

Scala die Stellungen des Zeigers anmerke.Dieses Instrument bedarf sehr weniger Pflege und Wartung, und kommt nicht

leicht in Unordnung, selbst wenn eine Leere im Kessel entstände, die einen

gewöhnlichen Quecksilbermanometer stets nachtheilig verändert und seine

Angaben unrichtig macht. Ich glaube dasselbe sehr empfehlen zu können. Wird

der Kolben auch ein wenig leck, so fällt bei der hier angeordneten

umgekehrten Stellung desselben die abtröpfelnde Flüssigkeit auf keinen Theil

des Instrumentes, wo sie Nachtheil bringen kann.

In der Maschinenbauanstalt in Güstrow, die auch schon mehrere Dampfmaschinen nach

meinem Princip geliefert hat, sind zu Quecksilbermanometern mit Glasrohr sehr starke

Glasröhren mit engem innerm Canale mit Glück versucht worden. Daß diese dauerhafter

als die gewöhnlich dazu

angewendeten dünnem Glasröhren seyn müssen, leuchtet in die Augen. Will man daher

bei den alten Instrumenten dieser Art bleiben, so wird man unbezweifelt sicherer als

früher gehen, wenn man dieß Verfahren nachahmt. Es ist nur übel, daß die starken

Glasröhren mit engen innern Canälen immer sehr schlecht calibrirt sind, sich an

einem Ende gewöhnlich viel weiter als am andern zeigen.

Manometer mit Federn würde ich ungefähr auf folgende Weise ausführen: ich stelle den

kleinen Cylinder unten auf, so daß die Kolbenstange nach oben wirkt. Diese

verlängert sich bedeutend nach oben und geht durch eine Federbüchse, worin eine

Spiralfeder liegt. Die Spiralfeder ruht auf einer runden Scheibe der Kolbenstange,

die genau in der Büchse sich bewegt. Die Kolbenstange, die den Deckel der Büchse

oben durchdringt, gewinnt in derselben zugleich Führung. Zwischen runder Scheibe und

oberm Deckel der Büchse findet die Feder an diesen beiden ihre Stützpunkte so, daß

sie zwischen denselben gespannt erscheint. Das oben aus der Büchse hervortretende

Ende der Kolbenstange trägt quer einen Zeiger, der an einer auf der Büchse gleich

hinter der Kolbenstange senkrecht aufgestellten Scala die Tension der Dämpfe, als

Resultat der mehreren oder minderen Zusammendrückung der Feder durch die

aufwärtsgetriebene Kolbenstange anzeigt. Damit das zu durchlaufende Feld des Zeigers

an der Scala nicht zu klein, die Messung also um so genauer ausfalle, ist die

Federbüchse wenigstens 1 Fuß hoch, wo nicht höher, und dieser Höhe entspricht denn

auch die des Cylinders und der Kolbenstange. Die verschiedenen Dampftensionen findet

man durch Gewichte auf folgende Weise: man stellt auf die Kolbenstange oben eine

leichte Schale. Kennt man den Durchmesser des Cylinders, so läßt sich auch leicht

das Gewicht für jede Dampftension berechnen, welches man in die Schale zu legen hat.

Der dabei sich zeigende Stand des Zeigers wird dann auf der Scala notirt.

In Fig. 17 und

18, Tab.

II, ist ein solcher Federmanometer, und zwar in Fig. 18 im senkrechten

Durchschnitte, in Fig. 17 vorzugsweise die auf derselben stehende Scala in einem etwas

größern Maaßstabe vorgestellt. Aus Fig. 18 ist seine

Construction deutlich zu ersehen. a ist der Cylinder,

b die Kolbenstange oder vielmehr der Stempel. Sie

enthält unten die Dichtung, die aus einer kleinen Lederkappe von feinem und

biegsamem, mit Schweineschmalz eingeschmiertem und dichtgemachtem Handschuhleder

besteht, welches mit einer kleinen Schraube in eine halbkreisförmige Aushöhlung der

untern Stempelfläche so eingeschroben ist, daß es über den Rand derselben nach unten

1/8 Zoll hervorragt. Diese vorstehende Partie der Lederkappe treibt der Druck des

von unten in den Cylinder mit verschiedenen Druckgraden eindringenden Wassers gegen

die Cylinderwände an, und bewirkt einen völlig dichten Schluß, wobei die Reibung des

Leders an den Wänden des höchstens nur 1/2 Zoll im Durchmesser haltenden Cylinders

so gering ist, daß sie bei den verschiedenen Schätzungen des Druckes nur wenig in

Betracht kommt. Das Wasser dringt durch ein enges Rohr c

in den Cylinder, welches vom Kessel zu diesem absteigt und sich unten umbiegt. Bei

d ist ein kleiner Abschlußhahn am Rohr c angebracht, um das Manometer außer Einfluß des

Dampfdrucks im Kessel zu sehen. Auf den Cylinder a ist

die Federbüchse e geschroben. Die Stempelstange f führt der Länge nach durch dieselbe und bei g durch den Deckel der Büchse, der wegen der nöthigen

Führung der Stempelstange etwas stärker als die Seitenwände der Büchse gearbeitet

ist. h ist die gegen die Scheibe i der Stempelstange und gegen den Deckel der Büchse sich stützende

Spiralfeder. Bei k steht man oben auf dem aus der Büchse

hervorragenden Theil der Stempelstange den Zeiger. Er steckt mit einer kleinen Hülse

l auf der Stange, und berührt mit seinen beiden

querliegenden Spitzen die Scala m. Durch diese Maaßregel

ist er verhindert, die etwa von der Stempelstange während ihres Steigens und Fallens

gemachten Drehungen mitzumachen. Cylinder, Stempelstange und Büchse des Instrumentes

müssen von Messing seyn.

Ein solches Federmanometer nimmt weniger Raum ein, ist zierlicher gebaut, als das

zuerst beschriebene Instrument, und dürfte, wenn die Feder gut gearbeitet ist, zu

empfehlen seyn, zumal es lange nicht so vieler Pflege und Wartung als das andere

bedarf. Um den Staub von demselben abzuhalten, wird es gut seyn, dasselbe unter

einer weiten und starken, oben verschlossenen Glasröhre aufzustellen, welches man, wie die Glocke bei

einer Tischuhr darüber setzt und gut in seiner Lage befestigt.

* * *

Ich hoffe in dem vorliegenden jetzt beendigten Abschnitte so ziemlich alles erschöpft

zu haben, was ich über meine neuesten Bemühungen, die Kessel für

Hochdruckdampfmaschinen von höherm Drucke immer mehr zu verbessern und zu

vervollkommnen, und ihre mehr oder minder günstigen Erfolge zu sagen mir vorgenommen

hatte, und habe ich alles unumwunden und ohne Rückhalt so mitgetheilt, daß meine

Kunstgenossen meine Plane vollkommen verstehen, und den Bau meiner Kessel übernehmen

können. Die Sache der Kessel ist erst in einem wohlthätigen Gährungs- oder

Entwickelungsprocesse begriffen. Es hat daher jeder so viel als an ihm ist, dazu

beizutragen, daß sie endlich zu einem heilsamen Durchbruche komme, und von den ihr

anhängenden faulen und verdorbenen Stoffen gereinigt werde. Sollte es mir gelungen

seyn, die trübe Flüssigkeit etwas zu sichten und zu klären, durch unablässige

Versuche, durch Opfer und Wagnisse aller Art, dem mir vorgesteckten Ziele immer

näher zu kommen, etwas Besseres, Brauchbareres und Erfolgreicheres zu erstreben, o!

so fühle ich mich reichlich belohnt für alle Mühe und Sorge, denen ich mich in der

beglückenden Hoffnung gerne unterzog, der Welt und namentlich meinem deutschen

Vaterlande einen Dienst dadurch zu erweisen.

* * *

Anlage I.

Ich habe mich bemüht, durch meinen Freund, den Maschinenbauer Hrn. Hummel in Berlin, ein preußisches Einführungspatent auf

diesen Kessel zu erhalten, es hat mir aber nicht gelingen wollen, da die

Prüfungsbehörde für die Patente die Einrichtung dieses Kessels nicht als neu

anerkennen wollte. Um ihre Gründe für dieses Urtheil mit ihren eigenen Worten zu

geben, will ich wörtlich den Bescheid der Abtheilung für Handel, Gewerbe und

Bauwesen des Finanzministeriums hersetzen. Er lautet:

Das in Ihrer Vorstellung am 15ten d. M. im Namen des

Maschinenbauers Dr. Alban zu

Plau nachgesuchte Patent auf eine für Hochdruckmaschinen bestimmte

Dampfkesselconstruction kann, wie Ihnen bei Rückgabe der Anlagen eröffnet wird,

nicht ertheilt werden, da das Wesentliche dieser Construction, nämlich die Anordnung

der Heizkammern mit den von der Vorder- nach der Hinterwand derselben

führenden Siederöhren, sowie die Anordnung von Platten in der Vorderfront der Kammer,

behufs Reinigung und Auswechselung der Röhren, nichts Neues und Eigenthümliches

darbietet, indem der vor mehreren Jahren von Fairbairn in

London erbaute Kessel für das Dampfboot Delphin eine ganz ähnliche Einrichtung

hatte. Ueberdieß hat der Dr. Alban in seinem vor etwa vier Jahren erschienenen Werke über

Hochdruckdampfmaschinen die in Rede stehende ganz zweckmäßige Kesseleinrichtung

bereits beschrieben und durch Zeichnungen erläutert. Die Abweichungen beziehen sich

lediglich auf einige Formänderungen und Maaßenverhältnisse, die zwar für die

Ausführung wichtig, aber zur Patentirung nicht geeignet sind.

Berlin, den 31. Decbr. 1847.

Finanzministerium

Abtheilung für Handel, Gewerbe und Bauwesen.

Pommer-Esche.

An den Mechanikus Hrn. Hummel

Wohlgeboren

hier.

Ich für meinen Theil kann diese Motivirung des Urtheils nicht für ganz richtig

anerkennen, und möchte die Schuld wohl darin suchen, daß dieses Urtheil sich nicht

genug auf praktische Erfahrung stütze, wodurch allein nur die Neuheit und praktische

Wichtigkeit der wesentlichen Einrichtung meines Kessels hervorgehoben werden kann.

Der Umstand, daß in jenem Bescheide mein Kessel neben jenen obengenannten Fairbairn'schen Kessel des Dampfschiffes Delphin

hingestellt wird, und beide als ganz ähnlich betrachtet werden, scheint mir diese

Ansicht sehr zu bestätigen. Mit diesem Kessel hat doch außer Zweifel mein Kessel

durchaus nichts gemein, als die engern Röhren und die Art ihrer Schichtung

neben- und übereinander, sowie den Umstand, daß in beiden Kesseln die Röhren

Wasser erhalten und die Flamme zwischen denselben durchstreicht. Hierin besteht aber

durchaus nichts Eigenthümliches bei meinem Kessel, da ich dasselbe Princip, welches

nicht einmal von mir erfunden istSchon Neukranz wandte dasselbe bei seinen Kesseln

an, die Hr. Penn in Greenwich früher häufig zu

seinen Dampfmaschinen baute (s. Gewerbeblatt für Sachsen IV Jahrg., Nr. 49,

S. 399)., in der in meinem Hauptwerke beschriebenen zweiten Art meiner

Hochdruckmaschinenkessel angewandt habe. Das Eigenthümliche meines neuen Kessels

zeigt sich vielmehr in der Verbindung eines so angeordneten und der Flamme des Ofens

dargebotenen Röhrensystems mit den übrigen Theilen des Kessels, wodurch dieser,

obgleich aus bekannten Theilen, Kammern, Recipienten etc. zusammengesetzt, diese

doch als einzelne für sich bestehende Stücke, und zwar auf eine Weise unter einander

verbunden enthält, die ein neues Ganzes darstellen, welches nicht allein, was die

Hauptsache bei Röhrenkesseln für sehr hohen Druck ist, die voluminöse und

gefährliche Construction anderer Röhrenkessel, so z.B. des Delphinkessels, völlig

aufhebt, sondern auch eine solche Wirkung der Hitze des Ofens auf das Wasser des

Kessels vermittelt, daß dadurch eine höchst vollkommene Circulation des Wassers

durch alle einzelnen Organe des Kessels der Reihe nach bewirkt wird, die jedes für

sich sehr einfache, sichere, dauerhaft und völlig gefahrlos construirte Gefäße

darstellen, und in einer zweckmäßigen Ordnung mit einander in Verbindung stehen;

daß ferner das Wasser ungehindert und vom Dampf gesondert, in die Röhren zurücktritt

und eine vollkommenere Speisung derselben als bei meinem frühern Kessel bewirkt, und

dadurch das bisherige Trockenkochen sehr enger Röhren, dieses crux aller bisherigen RöhrenkesselDer Delphinkessel ist kein wahrer Röhrenkessel. mit sehr engen Röhren verhütet; und zugleich endlich die Scheidung der

Dämpfe vom Wasser durch zweckmäßige Stellung und Größenverhältnisse der berührten

Gefäße, sowie durch eigene darin aufgestellte Apparate auf eine Weise bewirkt wird,

daß bei der verhältnißmäßig großen Feuerberührungsfläche der Röhren und trotz der

kleinen Recipienten dennoch ein ruhiger Wasserstand in denselben vermittelt, und

jedes Ueberkochen von Wasser in das Dampfrohr und in die Maschine unmöglich

erscheint. Das Eigenthümliche liegt ferner in einer solchen mechanischen Einrichtung

und Verbindung der einzelnen Theile des Kessels unter einander, daß dadurch die

Zusammensetzung und Wiederauseinandernahme derselben, sowie ihre Reinigung von

Schmutz und Niederschlägen sehr erleichtert, und dieselben mit Bequemlichkeit

angefertigt, und mit geringen Mitteln und ohne große und weitläuftige Einrichtungen,

Werkzeuge und Fabricationsmaschinen vollendet werden können. Wer je der Herstellung

von Röhrenkesseln einige Bemühungen gewidmet hat, wird sich überzeugt haben, wieviel

auf alle diese verschiedenen Umstände ankomme, wie er dabei tausend Kleinigkeiten,

die dem Nichtpraktiker physikalisch unwichtig und unwesentlich erscheinen, zu

berücksichtigen habe, wie unendlich viele Beobachtungen und Versuche, wie ein langer

Umgang mit Röhrenkesseln dazu gehören, um hier einen durchaus richtigen Weg zu

gehen, und alle sich entgegenstellenden Klippen zu erkennen, richtig zu würdigen und

zu vermeiden. Wie wenig völlig Genügendes aber hier bisher geschah, um allen

Bedingungen, wonach gute und gefahrlose Röhrenkessel für sehr hohen Druck gebaut

werden müssen, strenge zu erfüllen, lehrt die Geschichte dieser Kessel. Ja ich

glaube dreist behaupten zu können, daß die Erfüllung derjenigen Aufgabe, die ich an

einen solchen Kessel in meinem Hauptwerke als durchaus nothwendig gestellt, bisher

noch immer zu den frommen Wünschen gehört habe. Und doch, glaube ich, kann nur der,

der alle Schwierigkeiten bei dieser Aufgabe ganz gefaßt und praktisch gewürdigt hat,

zu richtigen Maaßregeln bei der Erfindung solcher Kessel kommen, und als competent

zu einem den Gegenstand erschöpfenden und richtig würdigenden Urtheile betrachtet

werden. Mehr als 25 Jahre liege ich nun der Verbesserung der Röhrenkessel ob, und

nur durch ein Labyrinth theils bitterer, theils erfreulicher Erfahrungen konnte ich

bei meinen Versuchen, und zwar nur langsam, einem bessern Ziele zusteuern. Nur in

dem Maaße als ich die Schwierigkeiten der Aufgabe mehr erkennen und verstehen

lernte, wurde mein Urtheil über Anderer Bemühungen reifer und treffender. Wenn aber

hier von einer zweckmäßigen Form alles abhängt, wie kann man dann sagen, daß man

diese bei Verleihung eines Patentes auf Röhrenkessel nicht berücksichtigen könne und

dürfe, und daß in derselben nichts Neues liegen könne? Sagt doch das englische und

das Patentgesetz anderer civilisirter Staaten ausdrücklich, daß die Anordnung

bekannter Theile zu einem bisher noch nicht als solches bestanden habenden Ganzen,

durch welches neue oder bisher noch nicht vollkommen genug erreichte Resultate

vollkommener erreicht werden, Gegenstand eines Patentes sey. So weit jetzt die

technischen Wissenschaften gediehen sind, kann man fast keine ganz neuen Theile mehr

schaffen, jede Maschine

und so auch jeder Kessel besteht größtentheils aus schon bekannten Theilen: erstere

aus Hebeln, Wellen, Rädern etc., letzterer aus Röhren,

Kammern und größern Sammlungs- und Absonderungsgefäßen für die aus dem Wasser

entwickelten Dämpfe, aber um deßwillen kann jede Gattung derselben doch eine völlig

neue eigenthümliche Construction haben. Hier liegt das Charakteristische nicht in

den einzelnen Theilen, sondern in dem eigenthümlichen Typus, unter welchem ihre

Zusammenstellung erscheint, um einen gewissen Zweck besser und vollkommener zu

erreichen. Jeder Mensch hat ein Gesicht, worin Augen, Nase und Mund gleiche

Stellungen einnehmen, und wie verschieden sind doch die Physiognomien und der

Ausdruck derselben, keine der andern gleich, selten einmal ähnlich, die eine

lieblich, die andere abschreckend. Wie viele Schrauben für Dampfschiffe wurden

patentirt, und alle hatten schlechte Resultate, bis in neuester Zeit das Princip

gerettet erscheint dadurch, daß man die Schraubengänge weniger ansteigen und dafür

schneller umlaufen ließ. Auch im Delphin findet eine Circulation des Wassers durch

die Röhren statt, hier gehen aber die in den Röhren entwickelten Dämpfe in den

großen Wasservorrath eines voluminösen und daher gefährlichen Apparates über, und

von diesem tritt das Wasser in die Röhren zurück, während es bei meinem Kessel eine

Reihe von völlig gefahrlos construirten und zweckmäßig combinirten Gefäßen

durchläuft. Der frühere Kessel für das hiesige Dampfschiff, der dem des Delphin

gleich gebaut war, gab schlechte Resultate, und der jetzige nach meinem neuen

Principe gebaute höchst günstige. Worin lag das? Nicht darin allein, daß jener

schlechter, mit weniger Fleiß gebaut war, sondern weil in dem Princip des neuen ein

günstigerer Erfolg begründet lag, weil er alle jene Eigenthümlichkeiten, die ich

eben bei meinem neuen Kessel hervorhob, besaß, die dem andern fehlten. Kann man mit

Wahrheit behaupten, daß der Kessel des Delphin ein Kessel für nur mäßig hohen Druck

sey, daß er den Anforderungen entspreche, die der höhere Druck erheischt: trägt er

nicht im Gegentheil ganz das Gepräge der ältern Schiffskessel für niedern Druck an

sich, und involvirt alle die großen, von mir in meinem Hauptwerke scharf gerügten

Mängel dieser? Ich für meinen Theil würde kein Schiff besteigen, worauf ein Kessel

wie der des Delphin für höhern Druck thätig wäre; ich würde stets über einem Vulcan

zu leben fürchten. Sollte ich viele Jahre in unnützen Bemühungen verlebt haben, wenn

mein Kessel durchaus zu den alltäglichen Dingen gehörte? Sollte ich ganz in einem

Wahne befangen gewesen seyn, wenn ich bei meinen Forschungen und meinem Bestreben,

immer Besseres zu erringen, von Stufe zu Stufe höher zu steigen glaubte; sollten die

Studien, deren ich mich dieserwegen unterzogen, vergeblich und die Erfahrung, daß

die Erfolge meiner neuern Kessel den Anforderungen an vollkommen richtig gebaute

Röhrenkessel immer mehr genügten, und in der Praxis sich als immer vollkommener

bewährten, völlig illusorisch gewesen, und ich nach so fleißigen Studien, nach so

viel gesammelten Beobachtungen, so viel mühevollen und kostspieligen Versuchen immer

in einem unverzeihlichen Irrthum geblieben seyn? – O dieß wäre ein trauriges

Resultat meines Lebens und meiner Opfer! – Schwer kann ich mich überzeugen,

daß dem so sey, daß ich mir so wenig Verdienst um die Hochdruckmaschinenkessel

errungen, so wenig Anerkennung gefunden, als der Bescheid aus mein Patentgesuch

ausspricht. Worauf sollen bei so bewandten Umständen noch Patente für Dampfkessel

gegeben werden, wenn man durchaus ganz neue Dinge zu schaffen verlangt? Das

Grundprincip der Dampfentwicklung in Kesseln bleibt nach meiner Ansicht sich immer

gleich. Es heißt: bringe Wasser mit Feuer in solchen Contact, daß der Wärmestoff des

letztern zweckmäßig an

das erstere treten kann, und es möglichst brennmaterialersparend und gefahrlos in

Dampf verwandle.

Unmittelbar kann dieß nicht geschehen, sondern es muß ein Apparat vorhanden seyn, der

die Verbindung ermittelt, und zwar durch metallene Wände, welche die Hitze des

Feuers aufnehmen und aus Wasser leiten. Die verschiedene Construction dieser Wände,

und der das Wasser enthaltenden und den entwickelten Dampf sammelnden Gefäße, sowie

ihre besondere Verbindung unter einander gibt aber die Form eines Dampfkessels, und

will ich diese Form (wozu auch das als wesentlich nothwendig befundene Maaß gewisser

Theile und ihre Größenverhältnisse zu einander gehören) außer den Bereich eines

Patentes stellen, so hört alle und jede Würdigkeit eines neu construirten Kessels

für ein solches Patent auf, es ist kein Patent auf einen Dampfkessel möglich. Wir

haben aber tausende von Patenten auf Dampfkessel in allen civilisirten Ländern, und

es ist kein würdigerer und einflußreicherer Gegenstand dafür zu denken.

Will man sagen, die Form meines Kessels sey keine stationäre, verändere sich nach den

Umständen, hemme also nach ihrer Patentirung andere Veränderungen, andere

Erfindungen gleichen Zweckes in ihrer Entwicklung, so kann ich dem geradezu

widersprechen. Der GrundtypusDieser Grundtypus heißt enge (2 Zoll weite) mit Wasser gefüllte Röhren, in

bestimmter Ordnung neben und über einander gelegt, schrägliegend und an

beiden Enden in Verbindung gesetzt mit zwei besondern für sich bestehenden

und abgeschlossenen Wasserkammern (Herzen) und diese mit einem oder mehreren

horizontalliegenden Recipienten von kleinerm Durchmesser verbunden, so daß

eine vollkommene Circulation des Wassers stattfinden kann vom hintern Herzen

durch die Röhren zum vordern, von hier durch den oder die Recipienten zum

hintern zurück. Die Recipienten sind theilweise (halb) mit Wasser gefüllt,

und in denselben werden mit Zuhülfenahme eines eigenen Apparates die Dämpfe

vom Wasser geschieden. Das durch das hintere Herz in die Röhren

zurücktretende Wasser hält diese vollkommen gespeiset.Bei dem in meinem Hauptwerke beschriebenen Kessel (Nr. 2) wird dieser

Grundtypus sich ganz anders stellen, er wird heißen: Weitere (4 Zoll

Durchmesser haltende), eben so wie bei dem vorigen Kessel neben und über

einander geschichtete, mit einem Ende verschlossene, und mit Wasser gefüllte

Röhren münden mit dem andern Ende zusammen in ein Herz, das mit dem

Separator verbunden ist, in welchem sich die Dämpfe vom Wasser scheiden, und

von da (Wasser und Dämpfe jedes für sich) in einen Recipienten treten, der

das Wasser durch ein Verbindungsrohr auf den Boden des Herzens zurückführt.

Dämpfeabführung und Speisung der Röhren geschieht hier beides in dem Einen

Herzen, und ist durch besondere Vorrichtungen geregelt, aber nicht so

vollkommen, wie in dem neuen Kessel, well die Circulation nicht durch die

Röhren wie bei diesem geht.Der Grundtypus beim Delphinkessel würde heißen: Großer voluminöser, für

höhern Druck durchaus unzweckmäßig geformter Kessel immi inwendigen, vom Wasser umspülten Heizkammern, wie bei den

gewöhnlichen Schiffskesseln für niedern Druck, nur daß die

Feuerberührungsfläche der Kammern durch ein Röhrensystem, welches durch

dieselben geleitet und vom Wasserraume des großen Kessels aus mit Wasser

gespeiset und von der Flamme bestrichen wird, künstlich vergrößert

erscheint.Ich bin überzeugt, daß ein Dampfmaschinenlehrbuch, welches mit logischer

Ordnung die verschiedenen Kesselsysteme behandelt, diese drei Kessel und ihr

Princip ganz so darstellen, also allen dreien ganz verschiedene Plätze

anweisen würde. ist bei allen meinen Kesseln neuester Erfindung durchaus völlig gleich, alle

sind nach demselben gebaut, haben durchaus eine charakteristische Physiognomie, und

der Mechaniker von Fach und höherer Intelligenz wird diese allenthalben sogleich

auffinden, das eigenthümliche Gepräge derselben keinen Augenblick verkennen. Dieserhalb

haben meine neuern Kessel auch durchaus nichts mit den frühern in meinem Hauptwerke

beschriebenen gemeinWie viel anders ist die Circulation des Wassers und die Speisung der

Siederöhren in diesen als in den neuern! Beide waren, wie ich oben bemerkt

habe, bei engeren Röhren durchaus unanwendbar gewesen.; sie stellen eine höhere eigenthümliche Vollendung derselben dar, die den

vorliegenden Anforderungen durchweg mehr entspricht als diese, heben die dort noch

zurückgebliebenen Mängel und Schwierigkeiten, geben bessere Resultate, und dieß

theils sowohl mit Rücksicht auf Dampfentwickelung, als auf Bequemlichkeit,

Einfachheit und Sicherheit in der Behandlung; ihre Form involvirt eine größere und

ausgedehntere Anwendbarkeit, sowohl in Absicht auf Größe als Zweck, auch nehmen sie

einen viel kleinern Raum ein, haben ein geringeres Gewicht etc., und insofern sind

sie eine neue Verbesserung derselben, und als solche würdig, durch ein Patent

geweihet und für den Erfinder ersprießlich gemacht zu werden, der sich ein höheres

Verdienst um die Menschheit durch sie erwarb. Die in den vorliegenden Blättern

gegebene Beschreibung und Würdigung meines neuen Kessels, sowie seine Vergleichung

mit meinen frühern muß hier entscheidend werden, indem sie die Eigenthümlichkeiten

desselben hinreichend hervorheben und die Operationen meines Geistes bei dieser

Verbesserung der Hochdruckkessel für sehr hohen Druck, sowie meine Motive bei den

verschiedenen Maaßnahmen dabei und die dabei überwundenen Hindernisse klar vor Augen

stellen dürften.

Die Patentprüfungsbehörde kann sich durch diese meine Bemerkungen unmöglich verletzt

fühlen. Ich bin mir diese öffentliche Rechtfertigung schuldig, insofern die

Verweigerung des Patentes ein, wie ich glaube, unbegründetes unvortheilhaftes

Urtheil über meine Erfindung und ihr Verdienst aussprach, welches mich um so

unangenehmer berührte, als mein Selbstgefühl durch die günstigen Erfolge dieser

neuen Verbesserung der Hochdruckmaschinen für sehr hohen Druck angenehm angeregt

war, und mich einer kleinen Anerkennung werth erscheinen ließ. Sollte ich mich

indessen durchaus in einem Irrthum befinden, wovon ich mich nicht überzeugen kann,

nun so nehme ich gerne alles zurück, was ich hier geschrieben habe. Ich rufe alle

meine Kunstgenossen von höherer wissenschaftlicher Bildung und genügender

praktischer Erfahrung für diesen Zweck als Richter auf. Ihrem Urtheil will ich mich

gerne unterstellen, aber erwarte auch von dem Gerechtigkeitsgefühl der

Patentprüfungsbehörde, daß sie, wenn meine hier gegebenen Gründe bei ihr und meinen

Kunstgenossen Anklang finden, sie mir ein Patent trotz dieser öffentlichen

Bekanntmachung meiner Erfindung, die mir ihr nachtheiliges Urtheil und meine

nothwendige öffentliche Rechtfertigung abdrang, nicht länger vorenthalten werde.