| Titel: | Davies patentirte rotirende Dampfmaschine. |

| Fundstelle: | Band 112, Jahrgang 1849, Nr. LXXXIII., S. 401 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Davies patentirte rotirende

Dampfmaschine.

Aus dem Mechanic's Magazine, 1848, Nr. 1318 und

1319.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

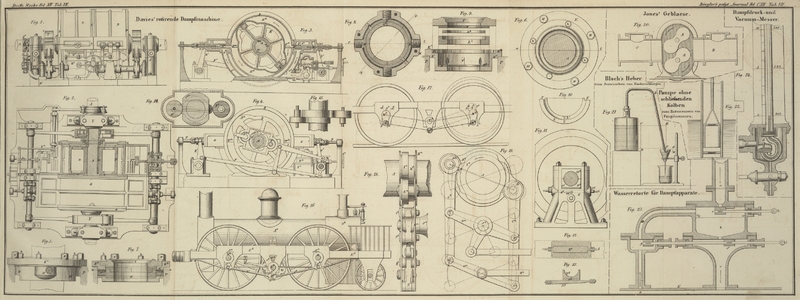

Davies' rotirende Dampfmaschine.

Diese Maschine ist eine Verbesserung derjenigen rotirenden Dampfmaschine, auf welche

Hr. Davies vor mehreren Jahren

ein Patent nahm. Fig. 1 stellt ein Paar an einer Welle

befindlicher nach dem verbesserten System construirter Rotationsdampfmaschinen im

Frontaufrisse dar; einige der anderen Theile der linken Maschine sind weggelassen,

um die dahinter befindlichen Theile sichtbar darzulegen. Fig. 2 stellt die rechter

Hand befindliche Maschine im Grundriß und die linker Hand befindliche im

Horizontaldurchschnitte nach der Linie ab dar.

Fig. 3 ist

ein Durchschnitt einer der Maschinen nach der Linie edfgch in Fig. 2; Fig. 4 ist ein Durchschnitt nach der Linie ik in Fig.

1 und Fig.

2, mit Hinweglassung des Cylinderdeckels B und

der Excentricumbüchse, um gewisse Theile deutlicher darzulegen. A ist die Hauptwelle, welche durch die Mitten der

Cylinder B, B beider Maschinen und beiden in den

letzteren rotirenden cylindrischen Kolben D, D, ebenso

durch die Platte G geht, welche beide Maschinen von

einander trennt. Die Enddeckel P, P der beiden festen

Cylinder sind mit metallenen Stopfbüchsen versehen, durch welche die Hauptwelle A geht.

Fig. 5 stellt

eine dieser verbesserten Stopfbüchsen im Aufrisse, Fig. 6 im Grundrisse dar.

Fig. 7 ist

ein Querschnitt derselben nach der Linie rl (Fig. 6 und 8); Fig. 8 ein

Horizontaldurchschnitt nach der Linie mn und Fig. 9 ein

Querschnitte nach der Linie pq. P ist der Enddeckel eines der Cylinder B, B: K die Liederungsbüchse, deren Körper in eine zu

ihrer Aufnahme in den Cylinderdeckel gebohrten Oeffnung oder Hülse eingeführt ist;

K², eine Flansche, welche nebst den durch sie

gehenden Bolzen H, H dazu dient, die Büchse an der

äußern Seite des Deckels

zu befestigen. Die untere Seite der Flansche K²

und der mit ihr in Berührung befindliche Theil des Cylinderdeckels sind sorgfältig

abgedreht, damit sie ganz genau auf einander passen. Der einzige Theil des Körpers

der Stopfbüchse, welcher mit den Seiten der Hülse im Cylinderdeckel sich wirklich in

Berührung befindet, ist eine ungefähr 1/2 Zoll tiefe, genau in die Hülse passende

ringförmige Hervorragung K¹. Unterhalb des Randes

K¹ befinden sich vier Naben (hubs) M, M, M, M, welche

nicht ganz so weit als der Theil K¹ hervorragen,

so daß der Dampf zu der Rückseite sämmtlicher Theile des Körpers unterhalb des

Randes K¹ freien Zutritt hat. Durch jede dieser

Naben ist ein Loch gebohrt zur Aufnahme einer Spiralfeder N, deren Zweck unten erläutert werden soll. Die Stopfbüchse besitzt im

Innern zwei zu einander concentrische Absätze oder Rippen 1 und 2. An die obere

Seite der unteren Rippe 2 ist ein flacher Messingring E

genietet, und der Raum zwischen diesem Ring und dem Absatz 1 ist durch zwei

verticale Aufhälter F, F, welche von der Rückseite durch

den Körper der Büchse gesteckt sind und sich über den Ring E erstrecken, rings herum in zwei gleiche Theile getheilt. Ueber den Ring

E werden lose über einander zwei Lagen

concentrischer Segmente L¹, L² geschoben. Die erste Lage L¹ besteht aus vier Segmenten von der Fig. 10

dargestellten Durchschnittsform, welche unmittelbar auf dem Ring E liegen, und mit dem einen Ende gegen den einen oder

den andern der Aufhälter F, F anstoßen. Jeder der

letzteren paßt in eine zu seiner Aufnahme in die Segmente geschnittene Vertiefung.

Die andere Lage L² besteht aus kleineren

Segmenten, deren Sitze an der inneren Seite der Segmente L¹ ausgeschnitten sind. Alle diese Segmente sind sorgfältig

abgedreht, so daß sie mit Genauigkeit an und auf einander passen. Doch gestatten die

zwischen ihnen befindlichen verticalen Distanzen ihre Bewegung nach innen und

seitwärts um ungefähr 1/8 Zoll. T ist ein kreisrunder

Deckel mit einem an seine untere Seite genieteten Messingring V von kleinerem Durchmesser. Dieser Ring paßt in denjenigen Theil der

Stopfbüchse, welcher den geringeren Durchmesser hat, und zwar unmittelbar auf die

concentrischen Segmente, während der äußere Rand des Deckels auf dem Ansatz 1 ruht,

und mit Hülfe der Schrauben h, h an denselben befestigt

ist. Der Durchschnitt Fig. 9 zeigt die Büchse

und die der Reihe nach in dieselbe passenden Theile L¹, L², T,

V von einander getrennt, um ihre gegenseitigen Beziehungen deutlich

darzulegen. Die oben erwähnten Spiralfedern drücken mit ihren inneren Enden gegen

die concentrischen Segmente L¹ und mit ihren

äußeren Enden gegen die Seiten der Hülse im Cylinderdeckel, während die Aufhälter

F, F verhüten, daß die concentrischen Segmente seitwärts

weiter herumgleiten, als bis zu diesen Aufhältern. Der Druck der Federn N, N nach innen hat den Zweck, die concentrischen

Segmente in beständigem beinahe reibungslosen Contacte mit der Welle A zu erhalten. Da jedesmal eine Fuge zwischen je zwei

dieser Segmente einem soliden Theil des unmittelbar hinter ihm befindlichen

Segmentes gegenüber zu liegen kommt, und sämmtliche Segmente oben von dem Deckel T bedeckt sind, so ist es beinahe unmöglich daß eine

Portion Dampfes auf die Rückseite der Liederung entweiche. Der Dampf ferner, welcher

rings um die Rückseite der Liederungsbüchse circuliren und seinen Weg durch die

Oeffnungen der Theile M finden kann, wird durch die Art

und Weise, wie die concentrischen Segmente zusammengestellt sind, verhindert durch

dieselben zu dringen.

Alle Theile dieser Stopfbüchse sind aus Eisen, mit Ausnahme der concentrischen

Segmente L¹, L² und des unteren und oberen Ringes, die aus Messing bestehen, weil

sie die einzigen wirksamen Theile sind, zu welchen der Dampf Zutritt haben kann und

das Messing der Corrosion minder zugänglich ist als das Eisen. Durch die verticalen

Zwischenräume zwischen den concentrischen Ringen ist auch auf die Ausdehnung der

Metalle gehörig Rücksicht genommen.

Die Zapfenlager X, X der Hauptwelle sind so eingerichtet,

daß sie sich von Zeit zu Zeit leicht wieder adjustiren lassen, so daß jede

Abweichung der Welle aus der vollkommenen Concentricität wahrgenommen und beseitigt

werden kann. Fig.

11 stellt eines dieser Zapfenlager abgesondert im Endaufriß, Fig. 12 im

Grundriß nach der Linie ab und Fig. 13 im Durchschnitte

nach der Linie cd dar. M

g, N

g sind messingene Lager, in denen die Welle

unmittelbar ruht; O

g, eine unterhalb des unteren Lagers N

g eingefügte Platte; R

g ein quer durch den Träger geschobener

Keil, welcher mit Hülfe von Muttern S

g, S

g an seinen beiden Enden befestigt wird.

Sollte daher das Messinglager N

g oder die Platte O

g einmal aus der horizontalen Linie

weichen, so braucht man nur den Keil einwärts zu drücken, um die tragenden Theile

wieder in ihr richtiges Niveau zu stellen. T

g ist ein Zeiger, mit dessen Hülfe man

leicht ermitteln kann, ob die Welle in ihrer richtigen Lage arbeitet. Wenn die Welle

sich in ihrer richtigen Lage befindet, und man dreht den Zeiger herum, so muß er

frei herumlaufen, ohne die Welle zu berühren; kommt er jedoch mit der Welle in

Berührung, so ist dieß ein sicheres Zeichen, daß die Welle aus ihrer richtigen Lage

gekommen ist, und daher mittelst des erwähnten Keiles wieder adjustirt werden

muß.

Der Erfinder gibt dem Kolben D, wie Fig. 3 und 4 zeigt, zwei

Hervorragungen s

a, s

a, gegen die der Dampf wirkt, d.h. der

Kolben ist doppeltwirkend. Der Dampf wirkt nämlich zugleich auf entgegengesetzten

Seiten der Welle, so daß jedes Bestreben des Dampfdrucks gegen die eine

Hervorragung, die Welle aus der Mitte des festen Cylinders B zu drängen, durch den gleichen Druck gegen die Hervorragung auf der

entgegengesetzten Seite balancirt wird. Ein weiterer Vortheil dieses

doppeltwirkenden Kolbens besteht darin, daß der Dampf eine doppelte Oberfläche des

Kolbens findet, gegen die er wirkt, wodurch die Kraft der Maschine ohne Vermehrung

ihres Volumens und Gewichtes bedeutend erhöht wird. An der Spitze der Hervorragung

s

a befindet sich eine Vertiefung, in welche

ein Liederungsstück e¹ eingefügt ist. Diese

Liederung wird während der Rotation des Kolbens durch eine Feder gegen die Seiten

des festen Cylinders B dampfdicht angedrückt. Um

indessen die Reibung zwischen den Liederungsstücken und dem Cylinder zu vermindern,

sind die ersteren rücksichtlich der Welle in einer schiefen Lage angeordnet.

Die Befestigung des Kolbens an die Hauptwelle geschieht vermittelst dreier Leisten

m, m, m, welche in entsprechende an der Welle und

der Büchse angebrachte Rinnen eingeschoben werden, jedoch so, daß die Welle sich ein

wenig seitwärts durch den Kolben verschieben läßt, während der Kolben selbst stets

in einer und derselben Ebene rotirt. Der Hauptvortheil dieser Befestigungsmethode

besteht darin, daß wenn von dem Ende her irgend ein Druck gegen die Hauptwelle

erfolgt, was öfters vorkommt, die Welle diesem Drucke hinreichend nachgeben kann, so

daß er sich nicht auf den Kolben fortpflanzt; dadurch ist eine der Hauptquellen der

Reibung gänzlich beseitigt.

Da der Kolben zwei wirksame Stellen hat, so sind auch zwei Canäle A¹, A¹ zur

Zulassung des Dampfs in den Cylinder B vorhanden,

deßgleichen zwei Schieber F

a, F

a zum Zulassen und Absperren des Dampfs.

Der von dem Dampfkessel kommende Dampf strömt durch die Röhre W

a (Fig. 1) in die Kammer M¹, welche den nachher zu beschreibenden

Expansionsapparat enthält. Von da gelangt der Dampf in die Kammer Z

a und von dieser durch eine der drei

Oeffnungen q¹, r¹, s¹ weiter. Angenommen, die

Mündung q¹ sey, wie Fig. 3 zeigt, offen, so

strömt der Dampf durch die Röhren O¹, O¹ in die Kammern G

a, G

a und von da durch die Schlitze der Platten

b

a, b

a längs der Canäle A, A des Schiebers F

a in den Cylinder B. Hier stößt er gegen die Hervorragungen des Kolbens und treibt diesen in

der Richtung der Pfeile herum. Soll die Bewegung der Maschine rückgängig gemacht werden, so

bleibt die Mündung s¹ offen. Während die

Hervorragungen s

a, s

a des Kolbens an den Canälen A¹, A¹

vorübergehen, treten die Schieber F

a ganz in die Kammer G

a zurück. Wenn die Schieber quer in die

ringförmigen Räume H

a, H

a zwischen dem Kolben und dem Cylinder B hineinragen, so müssen die Vertiefungen in den

Schiebern mit den Canälen der Platten b

a, b

a coincidiren; jedoch eine dem einen dieser

Canäle äquivalente Bewegung sperrt auf einmal die Canäle ab und verhindert das

fernere Zuströmen des Dampfs nach oder von dem Cylinder, bis der Kolben

vorübergegangen ist und der Schieber den ringförmigen Raum kreuzt.

Um den Schiebern die geeignete hin- und hergehende Bewegung zu ertheilen,

bedient sich der Patentträger eigenthümlich gekrümmter excentrischer Scheiben,

welche mit möglichst geringer Erschütterung auf Frictionsrollen wirken. Bei der oben

beschriebenen doppeltwirkenden Maschine müssen die Excentriken und Frictionsrollen

während jeder Umdrehung nothwendig zweimal mit einander in Berührung kommen; eines

der Excentriken muß jedoch größer als das andere seyn. C

a stellt das größere, C

b das kleinere Excentricum dar. Y, Y sind die Büchsen, welche die Excentriken

einschließen. Die den letzteren zu gebende Curve ist Fig. 14 und 15 in einem

größeren Maßstab dargestellt.

Fig. 16

stellt eine Locomotive mit rotirender Dampfmaschine in der Seitenansicht dar. A

d ist der Dampfkessel; D

d die Feuerbüchse; E

d das Gestell; F

d die mit dem letzteren fest verbundene

Maschine; K

d, die Hauptwelle; L

d, die Kurbel; M

d und M

e die gekuppelten Treibradachsen; N

d und N

e die Kurbeln der gekuppelten Räder; e

d und e

e Lenkstangen, welche den Kurbelzapfen R

d der Maschine mit den Kurbeln der

Treibräder verbinden. Die Achsenhalter S

d, S

e sind nicht wie gewöhnlich parallel und

perpendiculär, sondern von der Fig. 17 dargestellten

gekrümmten Form, um unter allen Umständen jeder Erschütterung gegen die Stangen e

d und e

e vorzubeugen. Die Krümmung besteht aus

kleinen vom Mittelpunkte K

d aus beschriebenen Kreissegmenten. Die

drei Kurbeln sind gleich gleich groß; dasselbe gilt von den Verbindungsstangen und

dem Halbmesser K

d, M

d. Zieht man daher die Linie K

d

M

d, so entsteht ein Parallelogramm M

d

N

d

K

d

R

d. Das Nämliche wird aber der Fall seyn, in

welcher Lage zwischen ihrem Achsenhalter sich der Mittelpunkt der Achse M

d befinden möge. Denn angenommen das Rad

begegne auf der Schiene einem Hindernisse, welches die Achse M

d veranlaßt bis zu der durch den punktirten

Kreis angedeuteten Lage emporzusteigen, so wird offenbar, da die Achse in der Peripherie eines

Kreises, dessen Mittelpunkt K

d ist, gleitet, der Parallelismus der

Bewegung keine Störung erleiden, und es kann daher auch kein nachtheiliger Stoß oder

eine unregelmäßige Bewegung gegen die Verbindungsstangen wirken.

Davies' Methode, die Expansionsventile in Thätigkeit zu

setzen, ist neu und sinnreich; ihr Zweck ist Geschwindigkeit der Bewegung. Die

Expansionsventile sind in der Kamer M

a enthalten. Der zu ihrer Bewegung

dienliche Apparat besteht aus einer Combination von parallelen Hebeln mit einer

doppeltwirkenden excentrischen Bewegung von derselben Art, wie die zum Betrieb der

erwähnten Schieber angewendete. Die Figuren 18 und 19 stellen die

Haupttheile dieses Apparates nach einem größeren Maaßstabe dar. Fig. 18 ist eine

Seitenansicht, Fig.

19 eine Endansicht des Apparates mit Hinweglassung der andern Platten B

a und C

a.

Ba, Ba sind Verbindungsplatten, welche die Welle

A umgeben und ein Paar Frictionsrollen D

a und E

a einschließen, die auf den Peripherien der

excentrischen Scheiben J

a und K

a laufen. J

a ist eine an den Träger X befestigte Achse mit einem Winkelhebel N

a. Die Länge des geraden gleicharmigen

Theils dieses Hebels ist gleich der die Mittelpunkte der Frictionsrollen

verbindenden Linie. Die Befestigungspunkte O

a und P

a liegen genau in den Mitten der Hebel C

a, C

a und die Enden des geraden Hebels sind

durch Bolzen O

a und P

a mit den Hebel C

a, C

a verbunden. Auf ähnliche Weise ist das

Glied Q

a mit Hülfe der Bolzen R

a, S

a mit den untern Enden der Hebel C

a verbunden. Das Glied Q

a ist eben so lang als der gerade Arm des

Winkelhebels. Die Hebel C

a der Winkelhebel N

a und das Glied Q

a bilden demnach ein um die Punkte O

a, P

a, R

a, S

a bewegliches Parallelogramm. Da die

Maschine eine doppeltwirkende ist, so besitzt jedes Excentricum zwei Hervorragungen;

daher bewegen sich bei jeder Umdrehung die Frictionsrollen zweimal durch einen Raum

gleich der Excentricität der excentrischen Scheiben. Es ist nun klar, daß die Hebel

C

a um die centralen Stützpunkte O

a und P

a sich drehen, und daß jede Bewegung der

Frictionsrollen die andern Enden der Hebel C

a in gleichem Maaße dreht, so daß, wenn in

Folge der Rotation der Excentriken die Frictionsrollen in die punktirte Lage

gelangen, die entgegengesetzten Enden der Hebel C

a eine entsprechende Lage einnehmen müssen.

Die Ausladung der excentrischen Scheiben und das Spiel dieses Systems von

Parallelhebeln entspricht der Zulassung des Dampfs in den Cylinder B und der Bewegung der Aufhälter F

a, F

a.

Um die Bewegung dem Ventil in der Kammer M

a mitzutheilen, geht eine Verbindungsstange

R

g von der Mitte des Gliedes Q

a nach der Achse (way-shaft) U

a. T

a ist ein um X

a drehbarer Hebel, der vermittelst des

Vertical- und Längenhebels Y

a von der Achse U

a aus in Thätigkeit gesetzt wird. A

b, A

b sind Gelenke, welche in gleichen

Abständen zu beiden Seiten des Drehungspunktes X

a befestigt sind und vermittelst der Stange

N

b direct mit dem Expansionsventil

communiciren.

Um mit Expansion arbeiten und den Grad der Expansion reguliren zu können, ist eine

Handhabe H

g angeordnet, welche vermittelst der

Verbindungsstange J

g den herabhängenden Arm des Winkelhebels

N

a in Bewegung setzt. Von der schiefen oder

horizontalen Lage des geraden Arms dieses Hebels hängt die Stellung der

Frictionsrollen hinsichtlich der beiden Excentriken ab. Eine andere und feste

Stellung der Frictionsrollen regulirt die Führung des Expansionsventils hinsichtlich

des Schieberventils F

a. Denn es ist einleuchtend, daß wenn die

Frictionsrollen durch den Winkelhebel in die durch Punktirungen in Fig. 19 angedeutete Lage

gebracht worden sind, die Excentricität der excentrischen Scheiben in Wirksamkeit

tritt und das Expansionsventil in der Kammer M

a früher als der Schieber F

a in der Kammer G

a in Thätigkeit gesetzt wird.

Tafeln