| Titel: | Verbesserungen an Buchdruckerpressen, von Hrn. Hoe in New-York; patentirt in England für William E. Newton, am 18. Juli 1848. |

| Fundstelle: | Band 114, Jahrgang 1849, Nr. III., S. 14 |

| Download: | XML |

III.

Verbesserungen an Buchdruckerpressen, von Hrn.

Hoe in

New-York; patentirt in England für William E. Newton, am 18. Juli 1848.

Aus dem London Journal of arts, Juli 1849, S.

377.

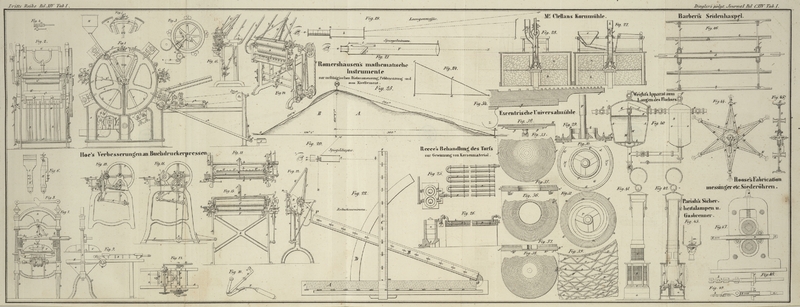

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Hoe's Verbesserungen an Buchdruckerpressen.

Die erste Abtheilung der Erfindung besteht in verschiedenen Methoden, den

Schwärzwalzen eine gleiche Quantität Schwärze zuzuführen, in der Anwendung eines

rotirenden Schwärztroges (ink-fountain) anstatt des stationären Schwärzapparates, ferner in

einem neuen Apparat, wodurch das Blatt durch einen und denselben Druckcylinder auf beiden Seiten bedruckt werden kann, ehe es die

Maschine verläßt.

Fig. 1 stellt

eine Schnellpresse mit einigen Verbesserungen im partiellen Seitenaufrisse und Fig. 2 in der

Endansicht dar. A, A ist das Seitengestell; B der Haupt- oder Druckcylinder; C die Letternform; D der

Schwärztrog; E ein metallener durch Stellschrauben

adjustirbarer Vertheiler, welcher in Berührung mit der Schwärzwalze, jedoch nach

entgegengesetzter Richtung rotirt, und von einem an der Treibwelle befindlichen

Getriebe in Bewegung gesetzt wird; a eine kleine

oscillirende mit Tuch überzogene Walze, welche in steter Berührung mit dem

Vertheiler E rotirt; b, b

eine ähnliche Walze, um die Vertheilung der Schwärze zu befördern; F die vertheilende Fläche; c,

c sind Compositionswalzen; e eine Schiebstange

mit einer Frictionsrolle an ihrem inneren Ende; f eine

andere Schiebstange mit der Walze a. An der Welle der

Druckwalze befindet sich ein aus mehreren Excentriken bestehendes Rad g, welches gegen die an den inneren Enden der

Schiebstangen e und f

angebrachten Frictionsrollen der Stange f wirkt. Die

Schiebstangen werden, wie Fig. 1 zeigt, durch die

Federn h, h gegen die excentrischen Scheiben gedrückt.

Der Theil des Excentricumsrades g, gegen welchen die

Frictionsrolle der Stange f wirkt, ist so geformt, daß

er die Walze a nach außen drängt und der Letternform

gestattet, unter ihr hinwegzugehen ohne sie zu berühren; sobald jedoch die Form

vorübergegangen ist, läßt das Excentricumrad die Walze a

gegen die Vertheilungsfläche springen, wo sie bleibt, bis sie etwa zwei Umdrehungen

gemacht hat; dadurch wird die Schwärze auf einen Theil der Vertheilungsfläche gleich

dem doppelten Umfange der Walze a aufgetragen; hierauf

wird die Walze nach außen gedrängt, bis die Form wieder vorübergegangen ist, worauf

sie auf die Vertheilungsfläche zurückspringt und diese zum zweitenmale mit Schwärze

versieht. Das Excentricum des Rades g, welches das erste

Paar der Schwärzwalzen bewegt, ist bei einer Maschine mit 4 Cylindern so gestaltet,

daß es die Schwärzwalzen nach erfolgtem Vorübergang der Form veranlaßt die Schwärze

ungefähr von dem letzten Viertel des durch die Walze a

geschwärzten Raumes der Vertheilungsfläche abzunehmen; diese Schwärze vertheilen die

Walzen über den Rest der Vertheilungsfläche; hierauf drängt das Excentricum die

Schwärzwalzen wieder auswärts, damit diese die Schwärze der unter ihnen

hinweggehenden Form mittheilen. Das Excentricumrad g

gestattet sodann dem folgenden Paare der Schwärzwalzen einwärts zu springen und von

dem nächsten Viertel des geschwärzten Theiles der Vertheilungsfläche Schwärze zu

nehmen, welche sie gleichfalls auf dem Reste der Fläche vertheilen, worauf sie nach

außen gedrängt werden, um die Form wie vorher zu schwärzen. Das dritte Walzensystem nimmt die

Schwärze von dem dritten Viertel des geschwärzten Theiles der Vertheilungsfläche und

das vierte System wirkt in gleichem Sinne auf das vierte und letzte Viertel, und

bewirkt auf gleiche Weise die Schwärzung der Form. Auf diese Weise liefert jedes

System der Schwärzwalzen eine gleiche Quantität Schwärze.

Eine andere Methode zur Erreichung des gleichen Zweckes ist folgende: Die Lager der

Walze a sind, wie Fig. 3 zeigt, stationär,

und zwei schmale Segmente der Vertheilungsfläche i, j

werden durch die Hebel k, mit deren einem Ende sie

verbunden sind, ein- und auswärts bewegt. An den andern Enden dieser Hebel

befinden sich Frictionsrollen l, l, welche während der

Rotation des Druckcylinders gegen die Excentrica an dem Seitengestell sich lehnen.

Diese Excentrica sind so beschaffen, daß sie die Segmente i,

j weit genug nach außen bewegen, um die Walze a

zu berühren und von ihr Schwärze aufzunehmen; durch die Spiralfedern o, o werden die Segmente zurückgezogen. Das eine dieser

Segmente i wird auswärts gezogen, während es an dem

ersten System der Schwärzwalzen vorübergeht, und theilt ihm ungefähr die Hälfte der

Schwärze von seiner Oberfläche mit. Dasselbe wird zurückgezogen, während es an dem

Druckcylinder vorübergeht, und wieder nach außen gezogen, um den Rest seiner

Schwärze dem nächsten System der Schwärzwalzen mitzutheilen; das Segment wird wieder

zurückgezogen und bleibt in dieser Lage, bis es an der Walze a ankommt, worauf es nach außen bewegt und mit dieser Walze in Berührung

gebracht wird, um durch dieselbe neue Schwärze zu erhalten. Das andere Segment j wird auf gleiche Weise nach den andern beiden Systemen

der Schwärzwalzen auswärts bewegt. Somit liefert jedes System der Schwärzwalzen die

gleiche Quantität Schwärze.

Wenn man die Schwärzwalzen neben kleinen Vertheilern anbringt und einen an der

Peripherie der Druckwalze B gerade hinter der

Letternform C befestigten rotirenden Behälter (fountain) G anwendet, so

kann die Vertheilungsfläche weggelassen werden. An dem einen Ende der Walze des

Schwärzbehälters ist ein Sperrrad b¹ befestigt,

und in dem Lager c¹, welches an einem der Ringe

der Druckwalze B befestigt ist, läßt sich die geneigte

Ebene d¹ drehen. Diese geneigte Ebene enthält

einen Sperrkegel e¹, der in das Sperrrad b¹ greift; sie wird während der Rotation des

Cylinders dadurch bewegt, daß ihre Spitze gegen die Stifte f¹, f¹ schlägt, die an einem der

Seitengestelle befestigt sind und zu diesem Zwecke weit genug nach innen

hervorragen. Auf diese Weise wird die erwähnte Walze um eine geringe Strecke gedreht, wodurch die

Schwärze auf die Oberfläche der Walze gebracht wird. Je zwischen den Schwärzwalzen

g¹, g¹ und

h¹, h¹ ist

ein solcher Stift angebracht und die Trogwalze ist so angeordnet, daß sie die

Schwärzwalzen beim Vorübergehen berührt und sie mit Schwärze versieht. Die Quantität

der Schwärze wird auf die übliche Weise durch die Streichschiene regulirt; der Trog

ist ganz geschlossen und die Schwärze gelangt in ihn aus dem Behälter H durch die Röhre i¹,

durch die Hauptwelle und die Röhre j¹. An der

Röhre i¹ befindet sich ein Hahn k¹, durch welchen dem Zufluß der Schwärze Einhalt

gethan werden kann. Eine Vertheilungswalze l¹,

welche zum Theil zwischen den Schwärzwalzen g¹,

g¹ und h¹,

h¹ liegt und sie berührt, wird vermittelst

des Getriebes m¹, das in ein an der Achse von l¹ sitzendes Getriebe n¹ greift, von einem großen Zahnrade l

aus in Umdrehung gesetzt. Diese Vertheilungswalze erhält zugleich auf folgende Weise

eine hin- und hergehende Seitenbewegung. An dem einen Ende ihrer Achse

befindet sich nämlich eine rechts und links gewundene Schraube o¹, in welche, wie die Separatansicht Fig. 4 zeigt,

die Gabel p¹ greift. Gegen die Vertheilungswalze

wird eine Compositionswalze t¹ vermittelst

Stellschrauben u¹ angedrückt. Die

Compositionswalzen werden mit Hülfe der Muttern v¹ nach den Lettern adjustirt und die Walzen g¹, g¹ mittelst der Schrauben

y¹, y¹

seitwärts bewegt. Durch dieses System ist die Vertheilungsfläche entbehrlich; die

Compositionswalzen bewegen sich nicht ein und aus und die Trogwalze ragt ein wenig

weiter heraus als die Oberfläche der Lettern, so daß sie die Compositionswalzen

berührt; sie ist auf dem Hauptcylinder so angeordnet, daß sie beim Vorübergehen an

den Druckcylindern in die Höhlung tritt, welche in dem Cylinder für die Finger

angebracht sind, die den zu druckenden Papierbogen halten.

Der Fig. 5

dargestellte Trog ist für Walzen bestimmt, welchen die Bogen durch Schnüre zugeführt

werden, bei denen keine Oeffnung oder Vertiefung für die Finger angebracht ist. Der

Trog und seine Wirkungsweise, die Röhren und übrigen Theile sind die nämlichen wie

die oben beschriebenen, ausgenommen daß der Trog nicht nach der Letter hin

herausragt und auf der Trogwalze eine Hebelwalze a² liegt, welche die Schwärzwalzen beim Vorübergehen mit Schwärze

versieht und beim jedesmaligen Vorübergang an den Druckcylindern von der Trogwalze

neue Schwärze aufnimmt.

Ein anderer Theil dieser Verbesserungen besteht darin, daß man zwei Letternformen in

den Hauptcylinder einsetzt, und den Papierbogen, nachdem er auf der einen Seite

bedruckt worden ist, zu dem nämlichen Druckcylinder zurückführt, um durch die zweite

Letternform die andere Seite drucken zu lassen. Der Bogen wird wie gewöhnlich von dem Zuführtisch L dem Druckcylinder K

zugeführt, um den er läuft, wobei er von der ersten Letternform einen Abdruck

erhält; von Schnüren gehalten geht er über die Walze d². Wenn das Ende des Bogens zwischen den Walzen c² und d² hervorkommt, so wird

die Walze e² durch den Arm f² und den Hebel g² gehoben,

wodurch sie das Ende des Bogens nach der Walze j²

hebt. Mit dem Hebel g² ist die Stange h² verbunden, deren anderes Ende in einem

Exentricum an der inneren Seite des Rades b²

läuft. Da die Walze e² durch einen Riemen in

einer der Walze c² entgegengesetzten Richtung

umgetrieben wird, so wird das Ende des Bogens angehalten und seine Richtung

geändert; er geht über die Walze c² und auf den

Schnüren k² nach dem Druckcylinder; um diesen

läuft er wieder und empfängt den Abdruck auf seiner andern der zweiten Form

dargebotenen Seite; zwischen den Walzen c² und

d² verläßt er endlich die Maschine. Die Walze

e² welche durch die Wirkung des Excentricums

niedergezogen wurde, bleibt in dieser Lage und gestattet dadurch dem Bogen unter der

Walze l² hinwegzugehen, wo ihn die um diese Walze

und die Walze m² geschlagenen Schnüre fassen,

über die Rollen n² leiten und ihn über den

leichten Schwungrahmen R gleiten lassen. Sobald dieses

geschehen ist, schnappt der Rahmen R herab, indem die

Spitze des Daumens p² den Stift der

Verbindungsstange r² verläßt, welche in die kurze

an der Achse des Schwungrahmens befestigte Kurbel x

eingehängt ist; die Feder u² kann nun auf die

Stange w² wirken, welche, da sie mit dem kurzen

Arme v² der Achse des Rahmens verbunden ist, den

letzteren herabbewegen kann. Während der Herabbewegung wird der Papierbogen durch

den Luftdruck gegen den leichten Rahmen angedrückt. Ein Tisch oder Brett S ist so angeordnet, daß der Rahmen die Druckbogen in

einer regelmäßigen Schichte auf dasselbe niederlegt.

Der zweite Theil der Erfindung besteht in einer Verbesserung von Handpressen. Fig. 7 stellt eine Presse

im Frontaufriß, Fig.

9 im Seitenaufriß dar; Fig. 8 ist ein

Durchschnitt des Gestells; Fig. 10 ein Grundriß des

Druckhebels und der Verbindungsstange; Fig. 6 die Front-

und Seitenansicht des Trägers und Hebels. A, A ist das

Gestell; B der Karren; C die

Preßplatte; D, D die Beine des Gestells; E die Bahn worauf das Bett gleitet; F die Handhebe oder der Preßbengel; G die Verbindungsstange; H

der Drücker; l der Hebel und K der Treibcylinder. a, a sind Hervorragungen

welche einen Theil des Gestells bilden und die Lager der Achse des Treibcylinders

tragen; c ist die Kurbel des letztern; d, d Leitstangen für die Preßplatte; e, e

Federn welche die

letztere in der Höhe halten; f der Keil zur Regulirung

des Druckes; g eine schmiedeiserne auf dem Keil f ruhende Pfanne; h ein in

der Pfanne liegendes Stahlstück, auf dem die Stahlspitze i des Drückers H liegt. j ist ein an das Gestell geschraubtes oberes Stahlstück, gegen welches das

obere Ende des Hebels I wirkt; k ein in dem Hebel I eingesetztes Stahlstück,

welches in dem oberen Ende des Drückers H läuft; l der Drehungspunkt der Handhabe; m der Punkt, an welchem die Verbindungsstange G mit ihr articulirt; n die Stahlspitze welche

in einer der Vertiefungen o, o des Hebels I läuft. Soll nun diese Presse in Thätigkeit gesetzt

werden, so ergreift der Arbeiter den Preßbengel und zieht ihn gegen sich. Dadurch

zieht er am Anfang der Bewegung die Verbindungsstange G

mit der größten Geschwindigkeit nach; in dem Maaße jedoch, als der Stützpunkt I und die Punkte m und n näher in eine Linie rücken, vermindert sich die

Geschwindigkeit, und in dem Verhältnisse dieser Geschwindigkeitsabnahme wird die von

dem Arbeiter ausgeübte Kraft erhöht. Mit der Verbindungsstange G wird auch der Hebel I

vorwärts gezogen und die Säule H niedergepreßt, wobei

die Kraft zunimmt und die Geschwindigkeit abnimmt, bis die Spitze i des Drückers und die beiden Stützpunkte k und j beinahe in einer

Linie mit einander liegen. Dieser Kniehebel in Verbindung mit dem Preßbengel und der

Verbindungsstange, liefert ein Hebelwerk von großer Kraft.

Der dritte Theil der Erfindung bezieht sich auf einen selbstthätigen Schwärzapparat in Verbindung mit einer Handpresse. Er

besteht aus einem Mechanismus, welcher die Schwärze nimmt und vertheilt, während der

Arbeiter den Karren einer gewöhnlichen Handpresse vor- und zurückbewegt, und

welcher die Schwärzwalze ein- oder zweimal über den Lettern hin- und

zurückrollt, während der Arbeiter den gedruckten Papierbogen abnimmt und einen

ungedruckten auflegt. Fig. 11 stellt diese

Maschine im Grundriß, Fig. 12 im Endaufriß und

Fig. 13

im Frontaufriß dar. A, A ist das Seitengestell; B diagonale Streben, welche das Seitengestell verbinden;

C die Schwärzwalze; D

eine breite hin- und hergehende Vertheilungswalze; F der Schwärztrog mit seiner Walze. E und H sind zwei Gewichte, welche die Walze C über die Letternform treiben; I ist ein Gegengewicht, um sie wieder zurückzubringen; G ist eine an dem Ende der Achse c der Vertheilungswalze D befindliche

Schraube, welche einem doppelten Zwecke entspricht. Um die Walze D sind nach entgegengesetzten Richtungen zwei Schnüre

a und b gewickelt, so

daß, während die eine Schnur angezogen und abgewickelt wird, wodurch sie die Walze

in Rotation setzt, die

andere sich aufwickelt und umgekehrt. Diese Schnüre a

und b drehen die Leitrollen in dem Theile q nach entgegengesetzten Richtungen, und sind an die

Enden des Karrens der Presse befestigt. Von dem Theile q

ragt ein gehärtetes Stahlstück in den Gang der Schraube G hinein, wodurch die Walze D während ihrer

Rotation in eine hin- und hergehende Bewegung versetzt wird. An das andere

Ende der Achse c ist ein Ende einer Schnur u befestigt, so daß je nach der Richtung, in welcher die

Walze D rotirt, diese Schnur sich auf- oder

abwickelt. Das andere Ende der Schnur läuft um die Rolle m, den Theil r und die Frictionsrolle in dem

Stücke l, und ist an die zwei Schnüre v, v befestigt. Die andern Enden dieser Schnüre sind an

die Enden der Hebel f, f befestigt, um sie

niederzuziehen. Diese Hebel hängen lose an der Achse h

und an ihre andern Arme sind die Gewichte E und H befestigt. An der Mitte dieser Arme sind zwei

Sperrkegel x, x und an der Achse h zwischen den Hebeln f, f ist ein Hals r¹ angebracht. Dieser Hals ist mit Hülfe einer

Stellschraube an die Achse h adjustirbar befestigt und

an seiner Peripherie mit einem schrägen Einschnitt versehen, in welchen zur

geeigneten Zeit die Sperrkegel x, x einfallen. An dem

inneren Hebelarm befindet sich auch ein Stift p¹,

der, wenn sich das Gewicht H mit seinem Hebel erhebt,

gegen eine an der Feder q¹ befindliche Nase

schlägt, sie zurückdrängt und an ihr vorübergeht, auch zu geeigneter Zeit auf ihr

liegen bleibt. Mit dieser Feder q¹ ist ein

Sperrkegel verbunden, mit hakenförmigem Ende, das über die Achse h hinausreicht. Diese Achse enthält unter dem Sperrhaken

y einen andern Hals, ähnlich dem Hals r¹. In Folge der Bewegung der Achse h ergreift ihr Einschnitt zu gewissen Zeiten den

Sperrhaken y und zieht ihn nebst der Feder q¹ zurück, so daß das Gewicht H frei herabsinken kann. Auf folgende Weise werden die

Sperrkegel x, x aus dem Einschnitt des Halses r¹ herausgehoben und die Gewichte E und H gehemmt. Die

Sperrkegel sind so beschaffen, daß wenn ihre kürzeren Arme in dem Einschnitt liegen,

ihre längeren Arme ein wenig unter der unteren Seite ihrer respectiven Hebel hängen,

und daß wenn sie bis zur unteren Seite des Hebels hinaufgedrückt werden, ihre

kürzeren Arme den Einschnitt verlassen haben. Indem nun ein Gewicht nebst Hebel mit

dem Sperrkegel in dem Einschnitte niedersinkt, schlägt der unter dem Hebel

hervorragende lange Arm des Sperrkegels gegen den Theil z; das Gewicht sinkt jedoch weiter herab, bis der Hebel gegen den Theil

z schlägt; während dieser Zeit wurde der Sperrkegel

ganz aus dem Einschnitt gehoben und von der Achse h

ausgelöst. An dem andern Ende dieser Achse ist vermittelst einer Stellschraube der

Arm g

befestigt, welcher das

verschiebbare Gegengewicht I trägt. Dieser Arm ist so

angeordnet, daß er, wenn die Gewichte E und H oben sind, beinahe perpendiculär hängt; wenn jedoch

eines der Gewichte herabsinkt und die Achse h dreht, so

geht das Gegengewicht I in die Höhe; und wenn der

Sperrkegel ausgelöst und die Achse frei wird, so sinkt das Gegengewicht I, wobei es die Achse h in

entgegengesetzter Richtung dreht. In der Mitte dieser Achse ist der Arm J mittelst Stellschrauben befestigt, und sein anderes

Ende mit dem Arm K verbunden, welcher von dem Schlitten

der Schwärzwalze hervorragt. Ehe die Gewichte E und H auf die Achse h wirkten,

standen die Arme I und K

beinahe senkrecht und waren zusammengeschlagen; wenn jedoch die Gewichte die Achse

h in Umdrehung setzen, so strecken sich die Arme I und K aus und treiben die

Schwärzwalze C über die Form. Das Gegengewicht I bringt die Achse h und die

Schwärzwalze C wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück.

Das Walzengestell wird durch das Ende der Schiebstange o

in dieser Lage erhalten, welche durch das Lager n

gleitet und an ihrem andern Ende mit dem Hebel j

verbunden ist. Wenn nun der Preßdeckel zurückgezogen wird, so schlägt er gegen den

Hebel j, bewegt ihn, zieht die Schiebstange o vor dem Arm K hinweg und

setzt ihn dadurch in Freiheit, so daß jetzt die Schwärzwalze über die Letternform

hinweggehen kann. An dem Schwärztrog ist ein Metallstück L und an dessen hinterer Kante eine dünne horizontale Stahlschiene

befestigt, welche mit ihrer vorderen Kante die Walze in einigem Abstande über ihrer

Mitte beinahe berührt. Vermittelst der Schrauben o¹, o¹, o¹ kann diese Schiene auf die Walze niedergebogen werden, so daß

sich die Quantität der an der Walze hängenden Schwärze auf diese Weise reguliren

läßt. Der Trog hängt vermittelst Zapfen d¹, d¹ in Lagern und die Zapfen sind so geordnet, daß

die Vorderseite des Trogs bedeutend schwerer ist. An der Vorderseite ist der Theil

i befestigt, unter dem das untere Ende des Hebels

j ruht, so daß dieser Hebel, wenn er durch den

Preßdeckel bewegt wird, die Vorderseite des Trogs hebt. Direct über der Trogwalze

und nahe an ihr liegt die kleine hölzerne Vertheilungswalze d, Fig.

13, welche mit Tuch überzogen ist und durch Spiralfedern gegen die große

Vertheilungswalze D angedrückt wird. An dem Ende der

Trogwalze ist das Sperrrad i¹ befestigt, in

dessen Zähne der Sperrkegel g¹ fällt. Wenn nun

der Trog gehoben wird, so wird durch den Sperrkegel die Trogwalze um einen Zahn

gedreht und eine entsprechende Quantität Schwärze auf ihre Oberfläche gebracht. Beim

Heben des Troges berührt ferner seine Walze den kleinen Vertheiler d und theilt ihm Schwärze mit. e ist eine andere kleine im Seitengestelle gelagerte Walze, welche gegen die Walze C zu liegen kommt, wenn diese im Begriff ist Schwärze

aufzunehmen und zu vertheilen. Die Walze C nimmt,

während sie still steht, Schwärze auf und vertheilt sie; vermöge der Reibung an dem

großen Vertheiler D rotirt sie; deßwegen laufen ihre

Zapfen in adjustirbaren Lagern im Walzenschlitten und werden hinsichtlich ihrer Höhe

der Weite der Walze gemäß mittelst Schraubenmuttern regulirt. Da somit sämmtliche

Walzen mit einander in Berührung sind, so müssen, wenn der Vertheiler D rotirt, alle übrigen Walzen mit rotiren und auf diese

Weise die aus dem Schwärztrog durch die Walze d

empfangene Schwärze vertheilen. An den Enden des Walzenschlittens befinden sich die

Frictionsrollen a¹, a¹ welche auf den beiden hervorragenden Theilen b¹, b¹ laufen; diese führen die

Walze C des Karrens der Presse, an welchem Theile zur

Leitung der Walze C angebracht sind, wenn diese zum

Behuf des Schwärzens über die Letternform sich hinwegbewegt.

Die Wirkungsweise des Apparates ist folgende: Die Theile l¹, l¹ werden durch Adjustirung

der Stellung der Maschine mit den Trägern des Karrens in gleiche Höhe und in eine

Linie gebracht, damit die Frictionsrollen a¹, a¹ des Walzengestells darauf laufen. Die beiden

Schnüre a und b werden

sodann an beide entgegengesetzte Enden des Karrens befestigt und der Karren unter

die Preßplatte bewegt. Diese Bewegung des Karrens wickelt die Schnur a von der Schraube G ab und

die Schnur b auf, indem sie gleichzeitig die

Vertheilungswalze D in Rotation setzt. Die Rotation der

Vertheilungswalze wickelt die Schnur u auf ihrer Achse

c auf; da diese Schnur mit den Schnüren v, v verbunden ist, so hebt sie die Gewichte E und H, bis der Sperrkegel

x an dem Arme des Gewichtes E in den Einschnitt des Halses r¹ an

der Achse h einfällt und der Stift p¹ dem Hebel des Gewichtes H die Hervorragung an der Feder q¹

zurückgedrängt hat, welche sodann unterhalb des Stiftes p¹ einschnappt. Nach erfolgtem Druck wird der Karren auf die

gewöhnliche Weise herausbewegt; die Schnur b aber dreht

die Vertheilungswalze nach der entgegengesetzten Richtung, während die Schnur a sich um die Schraube G

wickelt. Zugleich wickelt sich die Schnur u von ihrer

Welle c ab und läßt dadurch das Gewicht E, das durch die Schiebstange o nicht gehalten wird, frei herabsinken; das andere Gewicht H wird durch den auf der Hervorragung der Feder q¹ ruhenden Stift p¹ gehalten. Der Preßdeckel wird nun in die Höhe gezogen, wobei seine

Seite an den Stift p des Hebels i schlägt, diesen bewegt und die Schiebstange o zurückzieht, wodurch der Schlitten mit der Walze in Freiheit gesetzt

wird. Das Gewicht E sinkt nun herab, treibt die

Schwärzwalze quer über die Form und hebt das Gegengewicht I an dem andern

Ende der Achse h. Beim Niedersinken des Gewichtes E schlägt ein Ende seines Sperrkegels x gegen den Theil z, wodurch

er aus seinem Einschnitt hervorgestoßen, die Achse h

ausgelöst und das Gewicht E gehemmt wird. Das jetzt in

Wirksamkeit kommende Gegengewicht I dreht die Achse h nach der entgegengesetzten Richtung und zieht dadurch

den Schlitten mit der Walze zurück, bis der Hals s¹ der Achse h mit seinem Einschnitt den

Sperrhaken y ergreift und ihn weit genug bewegt, um die

Hervorragung der Feder unter dem in dem Hebel des Gewichtes H befindlichen Stifte p¹

hinwegzuziehen. Indem nun dieses Gewicht herabsinkt, greift sein Sperrhaken x in den Einschnitt des Halses r¹ und treibt auf diese Weise die Walze wieder über die Form. Der

Sperrhaken x wird wie bei dem andern Gewichte aus dem

Einschnitte gebracht, indem sein Arm gegen den Theil z

schlägt. Das Gegengewicht I bringt die Schwärzwalze in

ihre ursprüngliche Lage auf den Vertheiler D zurück,

damit sie neue Schwärze in Empfang nehme. Der Einschnitt des Halses s¹ ergreift nun wieder den Sperrhaken y mit der Feder q¹;

da jedoch die Achse h jetzt wieder in ihre ursprüngliche

Lage zurückgebracht ist, so gleitet der Sperrhaken aus dem Einschnitt und die Feder

nimmt ihre Stelle ein, um das Gewicht H in der Höhe zu

halten, wenn es gehoben ist. Auf solche Weise wird die Schwärzwalze zweimal über die

Letternform hin- und zurückgeführt.

Die Aufnahme und Vertheilung der Schwärze wird auf folgende Weise bewerkstelligt.

Nachdem der Trog F mit Schwärze versehen worden ist,

hebt die dem Hebel j durch den Preßdeckel ertheilte

Bewegung die Vorderseite des Troges F vermittelst der

Hervorragung i, unter welcher das Ende des Hebels j liegt. Die Bewegung des Schwärztroges bringt einen

Zahn des am Ende der Trogwalze befindlichen Sperrrades i

gegen das Ende des Sperrkegels g¹ und bringt

dadurch auf die Oberfläche der Walze eine neue Quantität Schwärze; durch die

nämliche Bewegung wird die Schwärzwalze mit dem kleinen Vertheiler d in Berührung gebracht, dem sie die geeignete Quantität

Schwärze mittheilt. Nachdem ein Papierbogen auf den Preßdeckel gelegt worden ist,

wird dieser herabgeschlagen; der Trog sinkt daher herab, setzt den Hebel j in Bewegung und zieht dadurch die Schiebstange o vor den Arm K; zugleich

fällt der Sperrkegel g¹ in den folgenden Zahn des

Sperrrades i¹. Die Einwärtsbewegung des Karrens

setzt den großen Vertheiler D in Rotation und

hin- und hergehende Bewegung, bringt alle Walzen mit ihm in Berührung und

vertheilt auf diese Weise die Schwärze. Die Schnur wickelt sich wieder auf der Welle

c auf und die Gewichte werden in die Höhe gehoben.

Der Deckel wird nun in die Höhe geschlagen und die Walze auf die beschriebene Art über die Form

vor- und zurückgeführt. Diese Operation kann nun so lange als man will

fortgesetzt werden.

Die folgende Abtheilung der Erfindung besteht in einer Maschine

zum Schwärzen der Lettern bei einer gewöhnlichen Handpresse mit Hülfe einer

von der Presse selbst unabhängigen Triebkraft.

Fig. 14

stellt diese Maschine in der perspectivischen Ansicht, Fig. 15 im senkrechten

Querschnitte dar. A, A ist das Endgestell; B ein das letztere verbindendes Quergestell; D eine große Vertheilungswalze, welche von einem über

die Rolle a geschlagenen Riemen von irgend einem Motor

aus getrieben wird. Diese Walze hat zugleich eine hin- und hergehende

Seitenbewegung. Auf der Vertheilungswalze D liegen die

Schwärzwalzen c und d, auch

sind drei kleine tuchüberzogene Walzen e, f, g mit ihr

in Berührung. Die Walzen e und g dienen nur zur Beförderung der Vertheilung der Schwärze, während f die Schwärze von der Trogwalze E aufnimmt und sie auf die große Vertheilungswalze D überträgt. Da die letztere beständig rotirt, so findet eine fortwährende

Vertheilung der Schwärze statt. Der über die Rolle h

laufende Riemen treibt die Welle i, welche an dem einen

Ende mit einer Rolle j versehen ist. Ueber diese Rolle

und die Rolle l läuft das Band k; und da die Welle m, an deren einem Ende

sich die Rolle l befindet, rechtwinkelig zu der Welle

i steht, so macht das Band k eine halbe Wendung. Das Lager am Ende der Welle m besteht aus einem Theile o, mit zwei Zapfen,

wovon der eine in dem Theile p, der andere in dem

Seitengestell gelagert ist. Diese Anordnung gestattet, das Ende der Welle m, woran sich die Schraube q

befindet, zu heben oder zu senken, und somit die Schraube q mit dem Rade r in oder außer Eingriff zu

setzen. Dieses Ende der Welle läuft in einer verschiebbaren Büchse s in dem an das Gestell geschraubten Theile t. An dem einen Ende der Welle H befindet sich das Schraubenrad r und an dem

andern Ende das Zahnrad u, welches in ein anderes mit

gleich vielen Zähnen versehenes Rad v greift. Das andere

Ende der Welle I enthält eine Kurbel w. Die Stange x verbindet

die Kurbel mit dem an die Welle z befestigten Arm y. In der Mitte der Welle z

ist der Arm J mittelst Stellschrauben befestigt; sein

anderes Ende ist mit dem gabelförmigen Arm K verbunden,

dessen Enden mit dem Gestelle oder Schlitten a¹,

a¹ verbunden sind, welcher die Schwärzwalzen

c und d enthält. Dieses

Gestell ist an jedem Ende mit zwei Rollen b¹, b¹ versehen, welche auf den Bahnen c¹, c¹ laufen.

d¹ Fig. 15 ist ein

gabelförmiger Arm, der an seinem glatten Ende mit dem Hebel e¹ verbunden ist; dieser bildet einen Theil des Gestells, welches die

Abnehmwalze f enthält, und ist um den Punkt f¹ drehbar. Das gabelförmige Ende umfaßt die

Welle H neben dem Excentricum g¹, welches bei erfolgender Rotation der Welle gegen den Stift h¹ schlägt und auf diese Weise den Arm d¹ hebt; dadurch wird auch der Hebel e¹ gehoben, dagegen die Walze f niedergedrückt, bis sie der Trogwalze E begegnet und von ihr Schwärze aufnimmt. i¹ ist eine kleine Spiralfeder, deren eines Ende

an das Gestell und das andere Ende an den Hebel e¹ befestigt ist; diese Feder drückt den Stift h¹ stets gegen das Excentricum g¹ und die Walze f gegen den Vertheiler D, so lange sie keine Schwärze aufnimmt. j¹ ist ein Hebel, dessen eines Ende durch die

Feder k¹ gegen das Excentricum l¹, Fig. 14, angedrückt wird,

und dessen anderes Ende mit einem Sperrhaken m¹

versehen ist. Dieser Sperrhaken greift in das Sperrrad der Trogwalze E. o¹ ist eine kurze in dem Theile p¹, p¹

gelagerte Achse. Das eine Ende dieser Achse enthält einen Arm, mit dem der

hakenförmige Theil n¹ verbunden ist; dieser

besitzt an der einen Seite eine Hervorragung, gegen welche der Stift s¹ schlägt, um den Haken unter dem Ende der Welle

m hinwegzuziehen. q¹ ist ein Arm, der an seinem oberen Ende einen kleinen hervorragenden

Stift r¹ besitzt und mittelst einer Stellschraube

an das eine Ende der kurzen Welle o¹ befestigt

ist. Die Maschine ist hinter einer gewöhnlichen Handdruckpresse angeordnet und so

adjustirt, daß die Bahnen c¹, c¹ in einer Linie mit entsprechenden Bahnen an

jedem Ende des Karrens der Presse liegen und diese Bahnen beinahe berühren, wenn der

Karren unter der Preßplatte hinweg auswärts gezogen wird. Die Riemen G und b setzen die Maschine

in Thätigkeit. Der Riemen G treibt die Achse i, die Rolle j und mittelst

des Riemens k auch die Rolle l mit ihrer Achse m und Schraube q. Diese Schraube setzt das Rad r mit seiner Achse H und dem Zahnrad u in Bewegung, und letzteres treibt das Zahnrad v mit seiner Welle I und

folglich auch die Kurbel w am andern Ende der Welle I. Die Kurbel w bewegt mit

Hülfe der Lenkstange x den Arm y auf und nieder und dreht dadurch die Welle z, folglich auch den Arm J und den gabelförmigen

Arm K vor und zurück; letzterer bewegt somit das Gestell

der Schwärzwalze, so oft die Kurbel w eine Umdrehung

macht, über die Form vor und zurück. Der Preßdeckel trifft, wenn er in die Höhe

geschlagen wird, den Stift r¹ des Hebels q¹, dreht die Achse o¹ und hebt den kurzen Arm an dem andern Ende der Welle, wodurch die

hakenförmige Stange n¹ gehoben wird. Da sich der

Haken unter dem Ende der Schraubenwelle m befindet, so

hebt er die letztere und die Schraube kommt mit dem Schraubenrade r in Eingriff, welches eine ganze Umdrehung macht. Der

Stift s¹ kommt sodann gegen die Hervorragung des Arms

n¹ und schiebt den Haken unter dem Ende der

Welle m hinweg; dadurch kommt die Schraube außer

Eingriff mit dem Rade r; dieses steht still und mit ihm

die Schwärzwalzen, die auf dem Vertheiler D liegen. Wenn

der Preßdeckel herabgeschlagen wird, so nimmt der Arm q¹ seinen Druck auf, die Stange n¹

sinkt herab und ihr Haken greift unter das Ende der Achse m, wo er liegen bleibt, bis der Deckel wieder in die Höhe geschlagen wird.

Die Hervorragung des Arms n¹ fällt unter den

Stift s¹. Sollte man es wünschenswerth finden,

die Schwärzwalzen mehr als einmal über die Form weggehen zu lassen, so braucht man

nur das Rad u um eben so vielmal größer als das Rad v zu machen, als die Walzen über die Form vor-

und zurückbewegt werden sollen. Bei jeder Umdrehung der Welle H bewegt das Excentricum l¹ den Hebel

j¹ und ertheilt dadurch vermittelst des

Sperrhakens m¹ der Trogwalze eine Drehung, in

deren Folge die Walze E geschwärzt wird. Die Abnehmwalze

f sinkt von dem Vertheiler gegen die Trogwalze und

theilt die Schwärze, indem sie sich wieder hebt, dem Vertheiler mit. Die letzteren

Bewegungen werden durch das Excentricum g¹, den

gabelförmigen Arm d¹, den Stift h¹ und den Hebel e¹ hervorgebracht. Da sich das Excentricum g¹ an der Welle H¹ befindet, so

muß es die Abnehmwalze f bei jeder Umdrehung der Welle

einmal auf- und niederbewegen.

Der letzte Theil der Erfindung besteht in verschiedenen mechanischen Anordnungen um

Addreßkarten mit großer Geschwindigkeit von einer

Letternform zu drucken. Fig. 16 stellt die

Maschine im Seitenaufriß, Fig. 17 im Grundriß und

Fig. 18

im Längendurchschnitt dar. A ist das Seitengestell, B die Treibwelle, an welche das Excentricum C, die Rolle a, das Getriebe

E und das Schwungrad D

befestigt sind. F ist ein Trittbrett, um diese Welle mit

Hülfe des Excentricums C und des um die Frictionsrolle

c geschlagenen Riemens h

zu treiben. Das Getriebe E greift in das an die Welle

H befestigte Zahnrad G;

an die Welle H sind zwei Excentriken d und J befestigt. In einer

Rinne des Excentricums J läuft eine kleine an die

Schiebstange g befestigte Frictionsrolle; das Ende

dieser Schiebstange ist mit einer an die Achse h

befestigten kurzen geschlitzten Kurbel verbunden. An diese Achse ist mittelst

Stellschrauben der Arm K befestigt, durch dessen anderes

Ende das Querstück i geht. Von den Enden dieses

Querstücks gehen kleine Verbindungsstangen j, j an das

andere Ende des Schwärzgestells L, welches in Führungen

s gleitet und zwei Schwärzwalzen k, k enthält. Die von dem Excentricum J hergeleitete Bewegung führt dieses Gestell zwischen

den Lettern auf dem Karren I und der Preßplatte M auf und nieder. Ein dünnes Metallstück l, der Zuführer, ist an das Walzengestell befestigt und

an der einen Seite mit einer kleinen scharfen Hervorragung ungefähr von der Dicke

eines Kartenblattes versehen. An der Vorderseite dieses Zuführers befindet sich eine

Büchse zur Aufnahme der zu druckenden Karten; letztere werden gegen die Vorderseite

der Büchse durch eine Schiebstange m gedrückt, welche

durch ein Gewicht n vorwärts geschoben wird. Direct

unter der vordersten Karte befindet sich im Boden der Büchse eine Oeffnung, welche

weit genug ist um eine Karte zur geeigneten Zeit durchfallen zu lassen, woran jedoch

die Karte vor der Hand durch den Druck des Gewichtes n

verhindert wird. Unter der Oeffnung befindet sich zu beiden Seiten ein Canal, der

die Karte zwischen die Form und die Preßplatte leitet. t

ist ein nach Karten von verschiedener Größe adjustirbarer Aufhälter, auf welchen die

Karte fällt und somit in der geeigneten Lage gehalten wird, um den Druck zu

empfangen. Dieser wird durch das Excentricum d ertheilt,

welches gegen die Frictionsrolle e wirkt und dadurch den

Karren I mit der Letternform vorwärts bewegt; dieses

geschieht während die Schwärzwalzen und das Walzengestell sich oben befinden. Der

Theil t ist an der Achse u

befestigt, und wird dadurch bewegt, daß der Arm v dieser

Achse von einem Stifte y des Rades G getroffen wird. Die große Vertheilungswalze N wird aus freier Hand mit Schwärze versehen und die

Schwärzwalzen k, k werden vermittelst Federn gegen den

Vertheiler angedrückt. Außer ihrer Rotation erhält die Vertheilungswalze N noch dadurch eine Seitenbewegung, daß das schiefe

Excentricum p an dem einen Ende ihrer Achse gegen die

Frictionsrolle q läuft, gegen die es durch die am andern

Ende der Achse befindliche Spiralfeder r angedrückt

wird. Zwei kleine Walzen s, s, welche auf der großen

Walze N liegen und vermöge ihrer Reibung an der

letzteren rotiren, dienen zur vollkommenen Vertheilung der Schwärze. Die Platte M wird durch die beiden Schiebstangen x, x gehalten. Der Druck wird durch den Keil R, Fig. 18, welcher mit

Hülfe der Mutter z in die Höhe gezogen werden kann,

regulirt. Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Nachdem man die Karten in

die Büchse o gebracht und auf die Vertheilungswalze N Schwärze aufgetragen hat, setzt man die Maschine

vermittelst des Tretschemels F, des Riemens b und des Excentricums C in

Bewegung. Da das an der Welle H befindliche Excentricum

durch die Schiebstange, die Kurbel und den Arm I mit dem

Gestell der Schwärzwalzen verbunden ist, so werden dadurch die Schwarzwalzen

zwischen der Letternform und der Preßplatte auf- und niedergezogen und die

Lettern geschwärzt. Bei seiner Herabbewegung nimmt das Gestell der Schwärzwalzen

den Zuführer l mit, und die Hervorragung des letzteren

zieht die andere Karte durch die Oeffnung in die Rinne, wo sie durch den Theil t aufgehalten wird; auf diesem empfängt die Karte den

Abdruck. Der Zuführer l geht sodann mit den Walzen in

die Höhe; der schräge Rand des Zuführers kommt gegen die Karten und tritt zurück,

bis er über sie gelangt, worauf er seine ursprüngliche Lage wieder einnimmt, und die

Schwärzwalzen neue Schwärze erhalten. Das Excentricum d

treibt nun die Form vorwärts, wodurch der Abdruck der Karte erfolgt; die Feder f aber zieht die Letternform wieder zurück. Während das

letztere geschieht, schlägt der Stift y des Zahnrades

G gegen den Hebel v,

wodurch der Aufhälter t unter der Karte hinweggezogen

wird, welche in einen untergestellten Behälter fällt.

Tafeln