| Titel: | Versuche mit der excentrischen Universalmühle. |

| Fundstelle: | Band 114, Jahrgang 1849, Nr. V., S. 29 |

| Download: | XML |

V.

Versuche mit der excentrischen

Universalmühle.

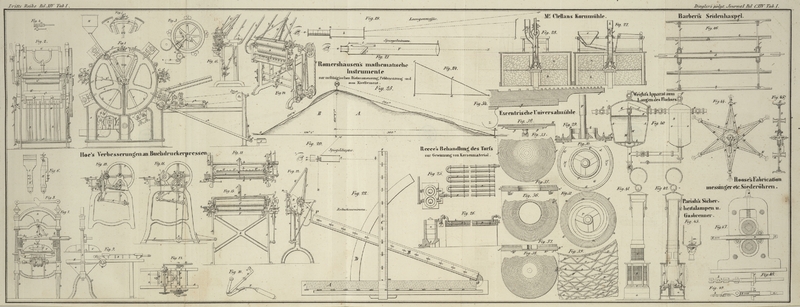

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Versuche mit der excentrischen Universalmühle.

Ueber diese Mühlen, für welche in Hannover Hr. G. Egestorff patentirt ist, enthält das

„Notizblatt des hannoverschen Gewerbevereins 1848 Nr.

6“ ausführliche Mittheilungen, denen folgendes entnommen

ist.

Die untere Mahlscheibe, welche frei auf einem Kugelzapfen steht, erhält keine directe

Bewegung, sondern wird von der obern mitgenommen; beide Scheiben haben 12''

Durchmesser und stehen um 1'' Entfernung excentrisch.

Bei den zum Mehlmahlen bestimmten Mühlen befinden sich besondere Scheiben zum

Schroten und besondere zum Mehlmachen. Von den Schrotscheibenpaaren zeigen Fig. 29 und

30 die

obere, Fig.

32 und 33 die untere Scheibe, so wie noch Fig. 34 einen

Längendurchschnitt der untern Scheibe in vergrößertem Maaßstab. Von den Mahlscheiben

ist in Fig.

35 und 36 die obere, in Fig. 37 und 38 die untere

Scheibe und in Fig.

39 ein Theil des Grundrisses in wahrer Größe abgebildet.

Dabei bemerkt man, daß wie besonders aus Fig. 29 ersichtlich, die

obere der eigentlichen Mahlplatten a, a mittelst Bolzen

b und Vorsteckstiften c

(Fig. 30)

an einer zweiten Platte d befestigt wird, welche mit dem Halse P aus einem Stücke gegossen ist, sowie daß die untere

Mahlplatte f, f auf eine ebenfalls besondere Scheibe g aufgepaßt ist, welche mit dem Kugelzapfen Z ein Ganzes bildet.

Die eigentlichen Mahlplatten a', a' der Scheiben zum

Mehlmachen (Fig.

35 bis 38) sind, nach Wegnahme der Schrotplatten, ebenso wie die Schrotplatten

zu befestigen, d.h. die obere ist ebenfalls mit Bolzen b',

b' versehen, die untere (Fig. 37) mit einer

ausgedehnten Vertiefung k', k' in welche wiederum die

Platte g, g (Fig. 32) paßt etc.

Wie aus gleichzeitiger Betrachtung der Durchschnittsfigur 29 mit der untern Ansicht

derselben Figur, d. i. Fig. 31, hervorgeht, sind

auf der Mahlfläche rippenförmige Erhöhungen angebracht, welche die Stelle der

Hauschläge gewöhnlicher Mühlsteine vertreten und die im Verbande mit den Erhöhungen

der correspondirenden Scheibe ebenfalls scherenförmig wirken, jedoch, wegen der

excentrischen Stellung beider Scheiben, bei weitem mehr scherenförmige

Schnittstellen liefern, als wie bei gewöhnlichen centrisch gestellten Mühlsteinen

der Fall ist. Bei der oberen der Schrotscheiben laufen die Erhöhungen von der Mitte

aus erst in Gestalt einer Schneckenlinie fort, welche letztere Linie jedoch bald in

concentrische Kreise von gleichen Abständen, aber verschiedenen Wanddicken übergeht.

Die untere der Schrotscheiben f, f ist gleichfalls mit

Rippen versehen (Fig. 34 im Durchschnitt und vergrößertem Maßstabe), nur sind diese

sämmtlich als concentrische Kreise neben einander gestellt (Fig. 33). Die nächst dem

Läuferauge P der obern Scheibe vorhandenen

spiralförmigen Rippen, dienen zur Zuführung oder Leitung der Körner nach der Stelle

m, m, wo das eigentliche Zerschneiden oder Mahlen

beginnt. Bei diesem Zerschneiden wird zuerst jedes Korn (und wie das aufmerksame

Betrachten des Mahlgutes zeigt, meistentheils der Länge nach) in zwei Hälften

getheilt, wovon die eine Hälfte zwischen den Rippen der obern Scheibe verbleibt und

sofort in eine weiter auswärts liegende Vertiefung geführt wird, dagegen sich die

untere Hälfte zwischen den Rippen der untern Scheibe so lange verhält, bis die auf

selbige wirkende Fliehkraft es gegen die äußere Rippenwand drückt, und endlich über

dieselbe weghebt, wenn sich der zum Durchgange nöthige Raum an der obern Scheibe,

beim Umdrehen der letztern, wieder darbietet.

Höchst eigenthümlich sind die Mahlscheiben (Fig. 35–39)

construirt. Hier sind zuerst dünne, auf die hohe Kante gestellte Stahlbleche o, o

Fig. 39, nach

concentrischen Kreisen, auf den Platten a', a' und f', f' befestigt, deren gegenseitiger Abstand, von der

Mitte an gerechnet, zuerst immer kleiner wird, sehr bald jedoch bis zum äußern Umfange derselben unverändert

bleibt. Zwischen diese Bleche sind andere p, p,

ebenfalls auf die hohe Kante gestellt, geschoben, welchen jedoch vorher, durch ein

entsprechendes Walzwerk, die gezackte (Schlangen-) Form gegeben wurde, wie

vollständig aus Fig. 39 erhellt. Der Raum r zwischen allen

diesen Blechen ist mit Gyps ausgefüllt.

In dieser Anordnung der Mahlscheiben liegt auch der natürliche Grund, wenn man sagt,

daß sich derartige Scheiben von selbst schärfen. Es mahlt sich nämlich stets der

Gyps etwas tiefer ab als die oberen Kanten sämmtlicher Blechstreifen, wodurch sich

eine Art Grath oder Hervorragung der Blechkanten, und somit eine stets scharfe

Schneide bildet.

Was nun die Leistung und Anwendbarkeit der fraglichen Mühle betrifft, so können wir,

den in Hannover gemachten Versuchen zufolge, nachstehendes berichten:

I. Schroten des Getreides. Aus mehrfachen, sorgfältigen

Versuchen in der königlichen Militärbäckerei erhielt man als Mittelwerth, wenn die

von uns beschriebenen Mühlen durch drei Mann umgedreht wurden, die alle 2–3

Minuten durch neue Mannschaft abgelöst werden mußten, bei circa 260 Umdrehungen der

obern Scheibe und mit Anwendung eines besondern Vorgeleges, daß per Stunde 3/4

Himten trockner, guter Roggen zu Brodschrot vermahlen werden konnte.

Bei anderen Versuchen an der polytechnischen Schule, wenn ebenfalls zwei Mann (der

muntern, starken Schüler), in Ablösungen von 1 1/2–2 Minuten, bei etwa 60

Umdrehungen per Minute der Kurbel arbeiteten, ergab sich das Mahlquantum von

1 Himten Roggen zu Brodschrot per Stunde, oder

1 1/3 Himten Weizen (ebenso fein) per Stunde.

Verglichen mit dem Schrote gewöhnlicher Mühlen zeigte sich das hier erhaltene Schrot

(die Mehltheile) etwas heller, weißer und mit platt gedrückten, nach der Länge

durchschnittenen Schalstückchen.

Wegen des zu often Wechsels der arbeitenden Mannschaft, sowie in Betracht der

ungewöhnlichen Erschöpfung derselben, ungeachtet der höchst kurzen Arbeitszeit,

glauben wir überhaupt den Schluß machen zu können:

daß sich die fragliche Mühle als Handmühle

zum Schroten durchaus nicht empfehlen läßt.

Was die Leistung der excentrischen Mühlen betrifft, wenn sie durch Elementarkraft in

Bewegung gesetzt werden, war es bislang unthunlich, mit dem kleinen beschriebenen

Exemplare Versuche anzustellen. Dagegen liegen uns Versuche vor, welche in der Egestorff'schen Fabrik mit einer derartigen Mühle

vorgenommen worden, wobei die Mahlscheiben 13 1/2 Zoll Durchmesser besaßen und wobei

sich bestimmt herausstellte: daß man mit nicht ganz zwei Pferdekräften pro Stunde

vier Himten Roggen zu Brotschrot zu vermahlen im Stande ist.

II. Vermahlen des Getreides zu Mehl. Alle in Hannover für

diesen Zweck zur Zeit angestellten Versuche haben dargethan, daß sich die

excentrische Mühle zum Mehlmachen durchaus nicht eignet, da ein derartiges inniges

Zermahlen der Schalen stattfindet, daß man selbst durch die feinsten Beutel nicht im

Stande ist die Kleie entsprechend zu entfernen.

III. Anwendbarkeit der excentrischen Mühlen zum Vermahlen

anderer Körper als Getreide. Alle Körper (vielleicht mit Ausnahme der

Eisenerze), welche recht hart und krosch sind, scheinen sich auf dieser Mühle sehr

gut vermahlen zu lassen und wird man sich zum Zerkleinern und Mahlen von

Kalksteinen, Gypssteinen, Soda, Glaubersalz, Steinkohlen und dergl. keiner besseren

Maschinen bedienen können.

Für letztere Zwecke benutzt man in der chemischen Fabrik von G. Egestorff daselbst eine excentrische Mühle von 23 Zoll Durchmesser der

Mahlscheiben bereits seit längerer Zeit mit dem besten Erfolge. Ebenso wurden

daselbst unter andern durch gedachtes Exemplar mit Anwendung einer Betriebskraft von

höchstens 2 1/2 Pferdekraft in der Zeit von einer Stunde 500 Pfd. rohen Gypssteines

zum feinsten Mehle vermahlen.

Endlich ist auch bei dem dasigen Wachstuchfabricanten Benecke eine kleine excentrische Mühle als Farbenreibe im Gange, welche

mit dem besten Erfolge arbeitet und etwa 1/2 Pferdekraft zu ihrer Bewegung

erfordert.

In der Maschinenfabrik von Egestorff in Linden vor

Hannover werden besagte excentrische Mühlen von nachbemerkten Dimensionen der

Mahlscheiben verfertigt und zu folgenden Preisen verkauft:

Zoll han.

Thlr.

Excentrische

Mühlen mit Mahlplatten von

11 Durchmesser

120

„

„

„ „

„

13

1/2 „

230

„

„

„ „

„

23 „

400

Letztere beiden Gattungen haben (nicht einfüßige, wie die Mühle unserer Abbildung)

kräftige bock- oder bogenförmige Gestelle, und sind überhaupt so stark

gebaut, daß man ihnen Entsprechendes bieten kann.

Tafeln