| Titel: | Verfahren den Torf zu behandeln, um daraus Paraffin zur Kerzenbereitung und andere Producte zu gewinnen; patentirt für Rees Reece, Chemiker in London, am 23. Januar 1849. |

| Fundstelle: | Band 114, Jahrgang 1849, Nr. XI., S. 57 |

| Download: | XML |

XI.

Verfahren den Torf zu behandeln, um daraus

Paraffin zur Kerzenbereitung und andere Producte zu gewinnen; patentirt für Rees Reece, Chemiker in

London, am 23. Januar 1849.

Aus dem London Journal of arts, Sept. 1849, S.

96.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Ueber Reece's Verfahren Paraffin aus Torf zu gewinnen.

Die Erfindung besteht erstens darin, daß man den Torf in

einem Ofen mittelst eines Gebläses verbrennt, so daß man aus demselben brennbare

Gase nebst theerigen und anderen Producten erhält.

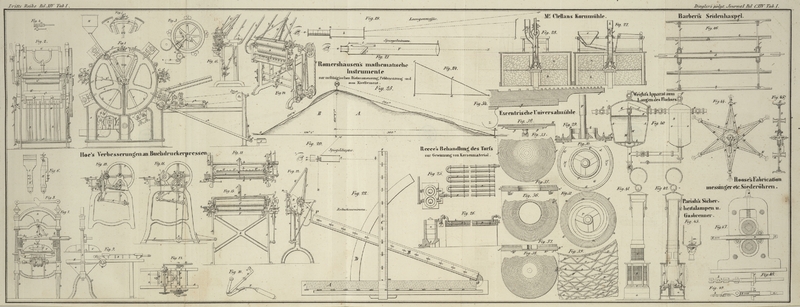

Fig. 25 ist

der Grundriß von zwei Oefen mit dem dazu gehörigen Apparat und Fig. 26 der senkrechte

Durchschnitt derselben. a, a sind die

Gebläse-Oefen, an ihrem oberen Theil mit Gußeisen gefüttert; b (Fig. 25) ist ein Rost

oder eine Reihe von Roststangen; c, c sind die

Gebläseröhren, um unter jeden Rost b Luft einblasen zu

können: der Druck des Windes soll 2 bis 2 1/2 Pfd. auf den Quadratzoll betragen.

Jeder Ofen ist oben mit einem Deckel versehen, welchen man aufzieht, wenn man den

Ofen beschickt. Dieß geschieht in Zwischenräumen, wobei man Sorge trägt, daß die

Beschickung nicht so tief sinkt daß sie ausgeht.

d, d sind Röhren, welche von dem oberen Theil jedes

Ofens ausgehen und in das im geschlossenen Trog e

enthaltene Wasser tauchen. f ist ein Rohr, welches den

geschlossenen Trog e mit einer Reihe von Röhren g verbindet, die in dem im Trog h enthaltenen Wasser eingetaucht sind und den Apparat zum Verdichten der

Producte beider Oefen bilden.

Die Gase kann man bei ihrem Austritt aus dem Verdichtungsapparat sammeln, um sie als

Heizmaterial zu verwenden. Die theerigen und anderen flüssigen Producte laufen in

einen geeigneten Behälter ab; erstere werden auf unten angegebene Weise zur

Gewinnung von Paraffin verarbeitet; aus letzteren kann man auf bekannte Art

Ammoniak, Holzgeist etc. darstellen.

Man kann sowohl kalten als heißen Wind in die beschriebenen Oefen leiten; wenn der

Torf aber viel Feuchtigkeit enthält, muß man heißen Wind anwenden.

Der zweite Theil der Erfindung betrifft die Bereitung des

festen und flüssigen Paraffins. Hiezu wird der Theer, welchen man auf oben

angegebene Weise (oder auf gewöhnliche Art mittelst Destillation) aus Torf erhielt,

zuerst vom Wasser befreit; man bringt ihn dann in eine Blase und destillirt die

Hälfte desselben über, aber bei keiner höheren Temperatur als gerade dazu

erforderlich ist; hernach wird der Rückstand in einen zweiten Recipient

überdestillirt. Die Producte in dem zweiten Recipient bestehen aus festem Paraffin,

flüssigem Paraffin (Paraffinhaltigem Theeröl?) und einer kleinen Menge flüchtiger

Kohlenwasserstoffe. Das feste Paraffin ist im Zustand von Krystallen, welche man von

dem flüssigen Paraffin mittelst Haarsieben trennt; dann werden die Krystalle

geschmolzen und in Formen gegossen, welche etwa 2 Zoll tief sind; die so erhaltenen

Kuchen werden wie Stearin gepreßt, um den flüssigeren Antheil daraus abzusondern.

Das harte Product hat eine dunkelgelbe Farbe; um ihm diese zu benehmen, wird es destillirt, das Uebergehende

in Formen gesammelt und die erhaltenen Kuchen werden dann in heißen Stearinpressen

ausgepreßt, wobei die Hitze aber 30° R. nicht übersteigen darf: sollte die

erste Destillation die Farbe nicht beseitigen, so wird der Proceß wiederholt. Nach

dem Entfärben wird das feste Paraffin geschmolzen und mit Wasser und freiem Dampf

gewaschen; das Product setzt man einige Tage der Einwirkung der Atmosphäre aus,

worauf es zur Kerzenbereitung tauglich ist.

Das flüssige Paraffin (paraffinhaltige Theeröl) wird einmal oder öfter destillirt, um

es zu entfärben; es kann dann in Lampen gebrannt werden.

Zusatz.

Bekanntlich hat Hr. Dr. v. Reichenbach zu Blansko im Jahr 1830 aus den öl- und theerartigen

Producten, die bei der trocknen Destillation von Holz erhalten werden, mehrere

merkwürdige Substanzen abgeschieden, von denen einer, das Paraffin, im Pflanzentheer in nicht unbedeutender Menge enthalten ist.

Das Paraffin (welches bloß aus Wasserstoff und Kohlenstoff, in denselben

Verhältnissen wie das ölbildende Gas besteht) ist eine krystallinische ganz weiße

Substanz, welche weder Geruch noch Geschmack besitzt; es fühlt sich fast wie

Wallrath an; es ist bildsam, ohne daß sich Stückchen desselben leicht wieder

vereinigen ließen. Bei gewöhnlicher Temperatur ist es nicht flüchtig; bei 35°

R. schmilzt es und bildet ein farbloses, durchsichtiges, ölartiges Liquidum; es

kocht bei höherer Temperatur und destillirt dann unverändert in weißen Dämpfen über.

An eine Kerzenflamme gehalten, schmilzt es ohne zu brennen; erhitzt man es in einem

Platinlöffel bis zur beginnenden Verdampfung, so kann es sich entzünden und brennt

mit weißer Flamme ohne Ruß oder Rückstand. Ein damit getränkter Docht brennt ohne

Geruch, wie eine Kerze; reibt man ungeleimtes Papier damit, so saugt es nichts davon

ein. Bei gewöhnlicher Temperatur macht es nicht wie das Fett Flecken. Sein spec.

Gewicht ist 0,870.

Das Terpenthinöl, Theeröl und Steinöl lösen es leicht schon in der Kälte auf. Der

absolute Alkohol löst davon wenig in der Kälte auf und der kochende nimmt nur 3 1/2

Proc. davon auf. – In chemischer Beziehung zeichnet sich das Paraffin durch

eine merkwürdige Indifferenz aus; Chlorgas, Kali und Natron im äzenden oder

kohlensauren Zustande,

Kalkhydratpulver etc. wirken gar nicht darauf ein. – Bienenwachs schmilzt, sich gut damit zusammen und bildet beim Gestehen

eine gleichartige Masse, aus der sich nichts absondert. Stearin schmilzt damit zusammen, wird beim Erkalten gleichartig, und

trennt sich nicht wieder; wenn das Stearin vorwaltet, so behält die Mischung die

Eigenschaft beim Festwerden krystallinisch zu werden. Schweinfett mengt sich geschmolzen damit, scheidet sich aber wieder beim

Gestehen des neuen Körpers im flüssigen Zustande ab, kann auch durch Löschpapier

davon wieder abgesondert werden, in das es einzieht.

Reichenbach sprach schon in seiner ersten Abhandlung über

das Paraffin die Ueberzeugung aus, daß ein Stoff der so günstige Eigenschaften in

sich vereinigt (aus dem so wohlfeilen Holztheer ausgeschieden und) ins gewerbliche Leben eingeführt werden wird;Schweigger-Seidel's Journal für Chemie und

Physik, 1830, Bd. LIX S. 459. er sagt: „Das Paraffin vereinigt in sich nicht nur eine Menge der

trefflichen Eigenschaften des Wachses, sondern übertrifft diese noch in manchen

Stücken, namentlich in Stärke des Widerstandes gegen die Einwirkung der

stärkeren Säuren und der ätzenden Alkalien. Es verspricht daher zu Tafelkerzen ein passendes, neues Material abzugeben;

dann könnte es zu Ueberzügen von Stoffen und Gefäßen, die Säuren Widerstand zu

leisten haben, zu Verpfropfungen, Verkittungen, Verschlüssen gute Dienste

leisten.Berzelius versuchte das Paraffin zum

Einschmieren von Glasstöpseln, bei starken Säuren und Alkalien,

anzuwenden; er fand aber, daß es zu diesem Zweck nicht die nöthige

Geschmeidigkeit besitzt, denn es breitet sich nicht über den Stöpsel

aus. (Lehrbuch der Chemie, 1839, Bd. VIII S. 563) Es ist ferner die Grundlage einer guten Reibungsschmiere und die gemeine

Bauernwagenschmiere, aus Theer bereitet, verdankt ihre Brauchbarkeit

hauptsächlich einer kleinen Menge darin enthaltenen Paraffins, welches in der

übrigen, nicht fettigen Masse vertheilt ist. Endlich entlehnt das schwarze

Schusterpech seine Fettigkeit und seine Eigenschaft, bei mäßiger Wärme in der

Hand zu erweichen, theils direct seinem Gehalt von Paraffin, theils den dessen

Verbindungen zukommenden Eigenschaften.“

Dasselbe technische Verfahren, welches Reece zur

Abscheidung des Paraffins aus dem Torftheer anwendet, hat

auch Reichenbach schon bei dem Holztheer

eingeschlagen;Schweigger-Seidel's Journal für Chemie und

Physik, Bd. LXI S. 289. er sagt: „Wenn das Paraffin in dem Pflanzentheer, besonders dem aus Buchenholz,

gut in die Enge getrieben war, so gelang es mir nicht selten, daraus, nachdem

ich gut erkalten ließ, mittelst Abfiltrirung des Oeles und bloßen Auspressens

des Rückstandes, unmittelbar das Paraffin gleich schneeweiß darzustellen, ohne

Weingeist anzuwenden.“

Im brittischen Hause der Gemeinen kam vor einiger Zeit Reece's Behandlung des Torfs zur Gewinnung von Paraffin als eine für

Irland wichtige Entdeckung zur Sprache.Polytechn. Journal Bd. CXIII S.

237. In der That dürfte auch nur auf dem von Reece

eingeschlagenen Weg die Verwerthung der ungeheuren irischen Torfmoore möglich seyn;

an eine Ausfuhr des getrockneten Torfs ist bei Großbritanniens Steinkohlenreichthum

nicht zu denken; die Destillation des Torfs kann sich ebensowenig rentiren, weil die

Anwendbarkeit der Torfkohle wegen ihres Aschengehalts eine beschränkte ist und diese

Kohle überdieß wegen ihrer äußerst mürben Beschaffenheit den Transport nicht

verträgt. Das Verbrennen des Torfs (auf seinen Lagern) in einem geschlossenen

verticalen Cylinder, in dessen unteren Theil Luft eingeblasen wird, ist offenbar das

wohlfeilste Mittel zur Gewinnung seiner Destillationsproducte – Paraffin,

Naphthalin, Holzgeist, Ammoniak, Brandharz, Brandöl etc. – und gestattet die

Ausbeutung solcher Torfmoore, welche bisher wegen mangelnder Communicationsmittel

unbenutzt bleiben mußten.

1 Cntr. irischen Torfs soll nach Reece's Methode 10 Loth

Paraffin liefern; die Ausbeute an diesem Stoff muß übrigens von den Pflanzenarten

abhängen, durch deren Vermoderung der Torf vorzugsweise erzeugt wurde. Eine

zweckmäßige Verwendung des Paraffins dürfte seine Vereinigung mit Stearin zu

Compositionskerzen seyn.

E. D.

Tafeln