| Titel: | Verbesserungen an Chronometern und andern Uhren, worauf sich Thomas Restell, Uhrmacher zu Tooting in der Grafschaft Surrey, und Richard Clark zu Westminster am 11. Mai 1848 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 114, Jahrgang 1849, Nr. XX., S. 112 |

| Download: | XML |

XX.

Verbesserungen an Chronometern und andern Uhren,

worauf sich Thomas

Restell, Uhrmacher zu Tooting in der Grafschaft Surrey, und Richard Clark zu Westminster

am 11. Mai 1848 ein Patent ertheilen

ließen.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1849, S.

232.

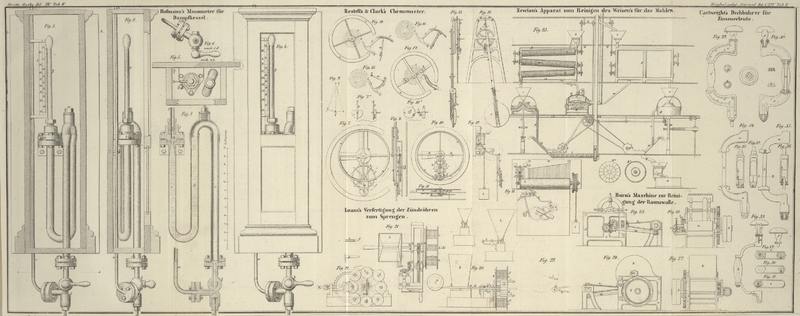

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Restell's und Clark's Verbesserungen an Chronometern.

Die Erfindung bezieht sich

1) auf verschiedene verbesserte Constructionen der Uhrenhemmungen, wodurch in einigen

Fällen Einfall und Hebefedern, in andern Fällen die Unruhfeder und die andern mit

ihr verbundenen Theile ganz entbehrlich sind;

2) auf gewisse Verbesserungen an den compensirenden Unruhfedern und den

Compensationspendeln;

3) auf eine verbesserte Methode, Musikdosen mit Uhren in Verbindung zu setzen, so daß

sie zu bestimmten Zeiten, so lange die Uhr geht, spielen.

Fig. 7 stellt

eine Hemmung, bei welcher die Einfallfeder (detent

spring), die Hebefeder (lifting spring) und die

Compensationsunruhe entbehrlich sind, in der Frontansicht, Fig. 8 in der

Seitenansicht dar. Anstatt, wie gewöhnlich, die Compensation an der Unruhe selbst

anzubringen, ist sie hier an der Unruhfeder angebracht, welche sich je nach den

Temperaturveränderungen verlängert oder verkürzt. Dieser Theil der Verbesserungen

wird bei der zweiten Abtheilung der zu beschreibenden Erfindungen specieller

erläutert werden. Die Mittelpunkte der Unruhe a, des

Hemmungsrades b und des Einfalles c befinden sich alle in einer directen Linie. Die Construction der Nuß

(pallet) p und des

Hemmungsrades b bietet nichts Eigenthümliches dar,

ausgenommen, daß das letztere mit einer geraden Anzahl Zähne versehen ist. Die Curve

des Einfalles muß indessen besonders gestaltet seyn, um genau arbeiten zu können.

Die Construction dieser Curve, welche zusammengesetzter Natur ist, wird aus der

Skizze Fig. 9

erhellen. Angenommen 1 stelle den Mittelpunkt des Hemmungsrades vor, und die Curve

von 2 bis 3 die von dem äußersten Rande des Zahns des Hemmungsrades durchlaufene

Bahn; die punktirte Linie von 1 bis 4 bezeichnet alsdann den Halbmesser des

Hemmungsrades und die eine Hälfte der Curve wird mit der Peripherie des letzteren concentrisch seyn.

Damit aber der Einfall sich gegen den Zahn der Hemmung lehne, wird der übrige Theil

der Curve dadurch erzeugt, daß man den Mittelpunkt der Curve ein wenig seitwärts

nach 5 verlegt; indem man nun mit gleichem Halbmesser einen Bogen als Fortsetzung

des zuerst construirten beschreibt, bringt man die zweite Hälfte der Curve einwärts

nach 6. Nach dieser zusammengesetzten Curve wird die Vorderfläche des Einfalls

geformt. Der Rückseite des Einfalls, welche mit der Hemmung nichts zu schaffen hat,

kann man irgend eine geeignete Gestalt geben.

Der Zapfen des Einfalls c enthält einen Arm oder Hebel

d, dessen Ende, wie die Separatansichten in Fig. 7*

zeigen, mit einem Rubin versehen ist. Dieser Rubin ist an der einen Seite flach und

an der andern Seite rund. Die Unruhe a ist mit einer

dünnen Feder e versehen, deren eines Ende an die innere

Seite der Unruhe zwischen den Speichen befestigt ist, während das andere Ende

auswärts gebogen ist und durch einen in der Peripherie der Unruhe angebrachten

Schlitz hervorragt. Wenn sich nun die Unruhe a in der

Richtung des Pfeils bewegt, so kommt der Punkt 7 der Feder e gegen die flache Seite des erwähnten Rubins am Arme d, löst den Einfall c aus

und gestattet einem Zahn des Hemmungsrades b längs der

Curve des Einfalls hinzugleiten. In Folge der eigenthümlichen Gestalt dieser Curve

bewegt sich der Zahn frei längs der einen Hälfte derselben; sobald er aber die Mitte

erreicht, wirkt er gegen die zweite Hälfte der Curve und drängt sie zurück. Dadurch

wird die andere Seite des Einfalls in seine ursprüngliche Lage zurückgebracht und

veranlaßt den folgenden Zahn abzusperren. Wenn die Unruhe zurückschwingt, so schlägt

der Punkt 7 der Feder e gegen die runde Seite des Rubins

und geht ohne Wirkung auf den Einfall darüber hinweg. Um Verwirrung zu vermeiden,

ist die Unruhfeder in der Abbildung weggelassen.

Fig. 10

stellt eine andere Anordnung der Hemmung im Grundrisse, Fig. 11 in der

Seitenansicht dar. Auch in diesem Beispiele liegen die Nuß p, die Unruhe a, das Hemmungsrad b und der Einfall c alle in

einer Linie; doch sind Unruhefeder, Hebe- und Einfallfedern und

Compensationsunruhe weggelassen; die Unruhe aber beschreibt bei jedem Schlag genau

eine Umdrehung; dann hält sie ein, bis sie einen zweiten Impuls empfängt, so daß sie

stets nach einer und derselben Richtung rotirt. Der Einschnitt in der Nuß p ist, der Peripherie des Hemmungsrades entsprechend,

gekrümmt, und die Vorderseite des Einfalls c besteht aus

einer zusammengesetzten Curve oder ist zum Theil gekrümmt, zum Theil flach. Von der

oberen Seite des Einfalls ragt ein Aufhälter (banking-piece) 8

hervor. Die Ecke 9 des Einfalls, gegen welche der Zahn des Hemmungsrades stößt, ist,

wie die vergrößerten Ansichten Fig. 10* zeigen, zu

einem nachher zu erläuternden Zweck weggeschnitten. Der Zapfen des Einfalls enthält

eine kleine Hervorragung i, gegen die ein an einer

Speiche der Unruhe befestigter Stift g wirkt. Ein

anderer Stift h ist an der untern Seite der Peripherie

der Unruhe befestigt; und wenn die Unruhe in ihrer Ruhelage sich befindet, so lehnt

sich dieser Stift gegen eine Feder j. Angenommen nun,

die Unruhe habe einen Impuls empfangen, so drängt der Stift h die Feder j in die durch Punktirungen in

Fig. 10

angedeutete Lage zurück, weßhalb die Unruhe ihre Rotation fortsetzt, bis der Stift

h wieder mit der Feder j

in Berührung kommt, durch die er plötzlich angehalten wird. Zugleich aber schlägt

der andere Stift g an der Unruhspeiche gegen die

Hervorragung i des Einfalls und drängt sie weit genug

zurück, um den Zahn des Hemmungsrades auszulösen. Dann wirkt die äußerste Kante

dieses Zahns gegen den Winkel an der Ecke 9 des Einfalls, treibt zugleich den

Aufhälter 8 des Einfalls hinter den Stift h und

verhindert seine rückgängige Bewegung. Der Zahn des Hemmungsrades bewegt sich nun

längs der Fläche des Einfalles, welcher an dieser Seite zurückgedrängt wird, während

die entgegengesetzte Seite 9 in ihre ursprüngliche Lage zurückgebracht wird, so daß

sie den nächsten Zahn des Hemmungsrades sperrt. Der Impuls wird der Unruhe dadurch

ertheilt, daß der Zahn an der entgegengesetzten Seite des Hemmungsrades in den

Einschnitt schlägt und die Nuß p vorwärts treibt. Um die

Bewegung der Unruhe gleichförmig zu machen, sind zwei kleine Windflügel k an ihren Speichen angebracht. Diese Windflügel sind

verstellbar, um die Geschwindigkeit des Ganges reguliren zu können.

Fig. 12

stellt eine der beschriebenen ähnliche Hemmung in Anwendung auf eine Pendeluhr im

Frontaufriß, Fig.

13 in der Seitenansicht dar. Der Einfall c ist

nach dem Fig.

7 und 8 dargestellten Princip eingerichtet. a ist

der Compensationspendel, welcher weiter unten näher beschrieben werden soll; b das Hemmungs- oder Steigrad; c der Einfall; d der

Einfallhebel, dessen oberes Ende mit einem Rubin versehen ist; e eine an die hintere Seite des Pendels befestigte

Feder, welche ganz auf die nämliche Weise wie in Fig. 7 auf den Arm d wirkt. Sämmtliche in Fig. 12 dargestellte

Theile sind in derjenigen Lage, welche sie annehmen, wenn das Pendel im Begriff ist

zurückzuschwingen und eben das Steigrad ausgelöst hat, das dann in der Richtung des

Pfeils sich vorwärts bewegt. Indem dieses geschieht, wirkt das Steigrad mit einem

seiner oberen Zähne gegen die Hervorragung p und

ertheilt dem Pendel in

der Richtung seiner Bewegung einen Impuls. Zugleich rück der so eben ausgelöste Zahn

an der unteren Seite vor, schlägt gegen die gehobene Seite des Einfalls, bewegt ihn

wieder zurück, und veranlaßt dadurch die andere Seite desselben den folgenden Zahn

des Steigrades zu hemmen. In Folge dieser Anordnung ruht das Pendel nie auf dem

Steigrad, sondern ist mit ihm nur dann in Berührung, wenn die Hemmung von dem

Einfall ausgelöst ist; in dem Augenblicke jedesmal, wo das Pendel nach der durch den

Pfeil angedeuteten Richtung in Bewegung ist, wirkt einer der oberen Zähne des

Steigrades gegen den Stift p um den Impuls zu ertheilen.

Reibung und Abnützung ist daher durch diese Anordnung in hohem Grade vermindert.

Die verbesserte Methode, die Ausdehnung und Zusammenziehung der Unruhfedern in Folge

der Temperaturveränderung zu compensiren, ist unter verschiedenen Modificationen

dargestellt. Fig.

14 stellt eine einfache und bequeme Anordnung zur Erreichung dieses

Zweckes im Grundrisse dar. a ist die Unruhe, s die Unruhfeder, deren inneres Ende auf die übliche

Weise mit der Unruhspindel, deren äußeres Ende mit dem krummen Arme eines Tförmigen Hebels l verbunden

ist. Das andere Ende dieses Hebels ist mit einem gekrümmten und graduirten Arm l* versehen. Den Mittelpunkt dieser Krümmung l* bildet der Zapfen eines metallenen Armes m, welcher durch eine Schraube n an die obere Uhrplatte befestigt ist, so daß nach Aufdrehung dieser

Schraube der Arm im erforderlichen Falle nach der rechten oder linken Seite bewegt

werden kann. Die Wirkung dieser Compensation ist nun folgende. Angenommen, die

Unruhefeder verlängere sich in Folge einer Temperaturzunahme, so verlängert sich

auch der Arm m, und da er gegen die innere Seite des

krummen Arms des Hebels l nahe an seinem Drehungspunkt

wirkt, so drängt er den graduirten Arm l* zurück, zieht

dadurch das entgegengesetzte Ende des Hebels l zurück

und nimmt somit einen ihrer Verlängerung entsprechenden Theil der Unruhefeder auf.

Sollte es sich indessen aus einem Versuch ergeben haben, daß die Stange m durch ihre Ausdehnung den Hebel l veranlaßt, zu viel von der Unruhefeder aufzunehmen, so muß die Schraube

n gelöst und der Arm m

um eine der Correction dieses Fehlers entsprechende Distanz von der Drehungsachse

des Hebels l entfernt werden. Dehnt sich auf der andern

Seite der Arm m nicht hinreichend aus, um den durch die

Verlängerung der Unruhefeder entstandenen Fehler zu corrigiren, so muß er der

Drehungsachse des Hebels l mehr genähert und dann wieder

festgestellt werden.

Fig. 15

stellt eine unbedeutende Modification dieser Anordnung dar, bei welcher nur der Hebel

l eine etwas andere Gestalt hat und der Arm m in einer andern Lage angebracht ist.

Fig. 16 ist

eine andere Modification, bei welcher anstatt des metallenen Arms m eine Quecksilber enthaltende Glasröhre mit einem

kleinen stählernen Kolben angewendet wird. Die Röhre wird an die Platte

niedergeschraubt und hat denselben Erfolg wie der obige Arm m, nur daß das Quecksilber, welches gegen die Temperaturveränderungen

empfindlicher ist als andere Metalle, eine feinere Wirkung äußert. Bei Anwendung von

Quecksilber muß man das Ausfließen des Quecksilbers aus der Röhre verhüten. Daher

darf der Stahlkolben nicht aus der Röhre genommen werden, wenn man die Röhre zu

irgend einem nothwendigen Zweck abnehmen will. Das zufällige Herausgehen des Kolbens

wird durch eine kleine Schraube o verhütet. Das am

andern Ende der Röhre angebrachte Schräubchen dient zum Herauslassen der Luft, wenn

das Quecksilber hineingegossen wird. Befindet sich die geeignete Quantität

Quecksilber in der Röhre, und ist der Stahlkolben hineingefügt, so wird das Loch an

dem inneren Ende durch die Schraube j geschlossen; die

Schraube o, welche den Kolben hielt, muß dann gelöst

werden, um dem Kolben vollen Spielraum zu geben.

Fig. 17 ist

eine Modification dieser Anordnung. Die Glasröhre ist hier gebogen und der

Stahlkolben von entsprechender Gestalt. Die Röhre wird mit beiden Enden an die obere

Platte geschraubt und das äußere Ende der Unruhefeder s

auf irgend eine geeignete Weise an das äußere Ende des Kolbens befestigt, so daß das

in der Röhre sich ausdehnende Quecksilber den Stahlkolben nach außen treibt und

dadurch die an ihn befestigte Unruhefeder zurückzieht. Zur Regulirung der

Geschwindigkeit ist die Unruhe a mit kleinen Windflügeln

k versehen.

Fig. 12

stellt das verbesserte Compensationspendel im Frontaufriß, Fig. 13 im senkrechten

Längendurchschnitte dar. Das Pendel besteht aus zwei Metallstäben, einem aus Messing

und einem aus Stahl; diejenigen Theile des Messing- und Stahlstabes, welche

die Compensation bewirken, stehen zu einander im Verhältnisse von 5 zu 3. In Fig. 13 stellt

q den Messingstab und r

den Stahlstab vor. Diese beiden Stäbe sind an ihren oberen Enden durch eine Schraube

t mit einander verbunden; zwischen ihnen ist eine

kleine Scheibe angebracht. An dem unteren Ende des compensirenden Theils der

Stahlstange befindet sich eine kleine Rolle u; der

übrige Theil der Stange unterhalb dieses Punktes hat auf die Compensation keinen

Einfluß, er dient nur der Pendellinse, welche an dem unteren Ende des Stahlstabes

mittelst einer Kette v hängt, als Führung. Diese Kette

ist an dem einen Ende vermittelst einer Regulirungsschraube w

mit der Linse verbunden, wodurch man, nachdem die beiden Stangen für die

Compensation adjustirt worden sind, die mittlere Zeit erhalten kann. Die Kette v geht über eine Rolle u

durch ein in dem Messingstabe q befindliches Loch und

ist an das untere Ende des letztern befestigt. An dem oberen Ende des Stahlstabes

r und an dem Messingstab q befindet sich eine Anzahl Löcher zur Aufnahme der Schraube t, durch welche beide Stäbe mit einander verbunden

werden. Diese Löcher gestatten eine genaue Adjustirung beider Stäbe.

Die Figuren 18

und 19

stellen die verbesserte Methode dar, Spieldosen mit Uhren in Verbindung zu bringen.

Bei dieser Anordnung spielt das Musikwerk jedesmal unmittelbar vor dem

Stundenschlag, und zwar so lange, als die Uhr aufgezogen ist. Fig. 18 stellt den

Apparat in der Frontansicht, Fig. 19 in der

Seitenansicht dar. a ist ein Rad, welches einen Theil

des Uhrwerks bildet, und in einer Stunde genau eine Umdrehung macht. Die Achse

dieses Rades enthält einen Arm b, welcher unmittelbar

vor dem Ende einer Stunde gegen das untere Ende des kurzen Armes c eines zweiarmigen Hebels d

schlägt; der längere Arm des letzteren enthält einen Stift, welcher in einem an dem

Ende eines andern Hebels e befindlichen Schlitz läuft.

Das obere Ende dieses um f drehbaren Hebels ist, wenn

das Musikwerk still steht, mit dem Windflügel in Berührung, der nicht eher rotiren

kann als bis das Ende des Hebels e zurückgezogen wird.

Der Hebel e enthält außerdem einen kleinen Stift l, welcher, wenn das Spielwerk in Ruhe ist, in einem

Einschnitt der Walze k liegt.

Die Wirkungsweise dieser Anordnung ist nun folgende. Wenn der Arm b des Rades a gegen den

kurzen Arm c des Hebels d

schlägt, und ihn hebt, so wirkt der letztere mit dem an seinem andern Ende

befindlichen Stift gegen das untere Ende des Hebels e

und zieht dessen oberes Ende von dem Windflügel des Musikwerkes zurück, das alsbald

zu spielen beginnt. Gleichzeitig wurde der Stift l aus

dem Einschnitt der Walze k gehoben; und während diese

Walze, durch das Gewicht l in Bewegung gesetzt, zu

rotiren beginnt, wird der Stift l in eine ringförmige

Rinne gehoben, worin er so lange bleibt, bis die Walze einen Umlauf vollendet hat,

worauf er wieder in den Einschnitt fällt. Das obere Ende des Hebels e geht dadurch in die Höhe, hemmt den Windflügel und

setzt das Spielwerk in Stillstand. Es ist indessen nothwendig zu verhüten, daß das

Schlagwerk der Uhr nicht eher in Thätigkeit komme als bis das Musikwerk zu spielen

aufgehört hat. Dieser Zweck wird mit Hülfe eines von dem Hebel d hervorragenden Arms g

erreicht, welcher den Stift des gewöhnlichen Warnrades

h zu rotiren verhindert und somit das Schlagwerk hemmt

bis er zurückgezogen wird. Der Hebel d enthält einen

Stift 2, welcher den Sperrhebel i in die Höhe hebt und

dem Zahnbogen j gestattet auf die gewöhnliche Weise

zurückzuspringen, so daß nun das Schlagwerk bereit ist die Stunde zu schlagen,

sobald der Stift des Warnrades von dem Arm g des Hebels

d frei geworden ist. Dieser Vorgang findet statt,

wenn die Hebel d und e in

ihre ursprüngliche Lage zurücksinken können, indem der Stift l des Hebels e in den Einschnitt der

Musikwalze k einfällt. Es versteht sich, daß der Arm b des Rades a an dem Ende

des kurzen Hebels c vorübergegangen ist, und daher den

beiden Hebeln d und e und

den übrigen Theilen kein Hinderniß in den Weg legt, in ihre ursprüngliche Lage

zurückzukehren.

Tafeln